過年賬單 曬的不僅是數字

□ 本刊記者 崔靖芳

過年賬單 曬的不僅是數字

□ 本刊記者 崔靖芳

回,或者不回,家就在那里,父母就在那里,日漸老去。父母百年之后,不會后悔,春節,我回家了。

近日,在天涯社區,一條關于“80后春節回家要帶多少錢才夠”的帖子激起網民熱議,近2000條回復中大量年輕人曬出了自己的春節賬單。

本刊記者采訪中發現,春節后,曬“節日花銷”的論壇非常火爆,而這些論壇當中,還保留著半個月前網友曬“年終獎”的帖子,兩者形成了鮮明對比。對此,一些網友開玩笑說:“年終獎曬的是快樂,節日賬單曬的是血淚。”

微博也成為“春節賬單”集中的“晾曬場”,一位網友稱:“春節回家前我還是‘萬元戶’,節后已經不是了。”

春節花銷飛漲,網友們叫苦不迭,但當記者問到明年春節是否回家過年時,大部分網友給出的答案是肯定的,更有網友戲謔稱:“哥回家,過的不是年,是舒坦。”

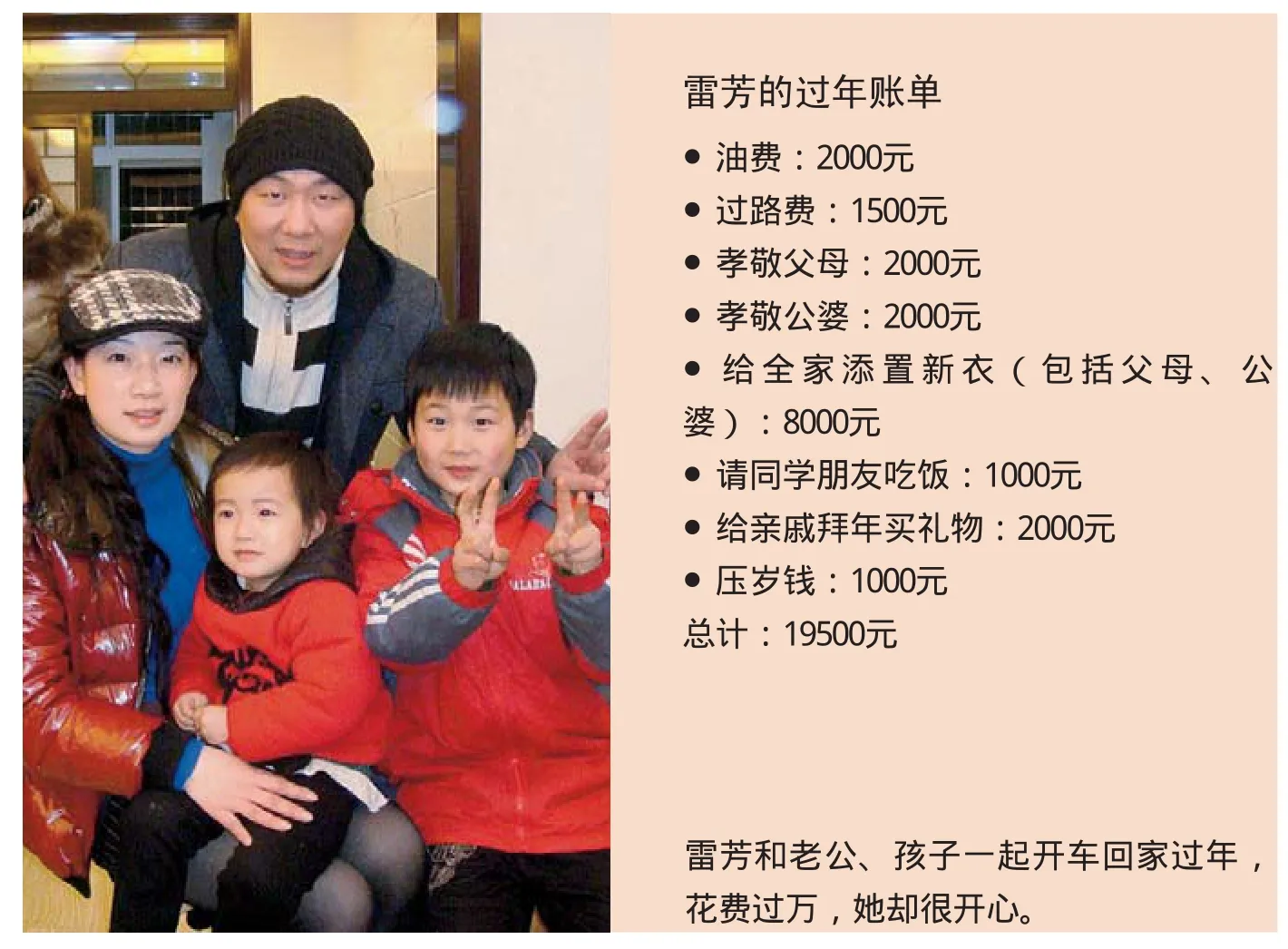

北京創業者雷芳:

有錢沒錢 回家過年

春節假期已經結束,上班族們也紛紛回到了工作崗位,可是過年的氣氛仍然濃郁,很多網友過年回來紛紛通過QQ、微博等更新狀態。

“春節回家,真好,吼吼。”網友鮮鮮將自己的QQ簽名更新了狀態。2月11日上午剛剛從老家回到北京的鮮鮮,一天都沒有休息,就讓自己的服裝店正式恢復營業了。

鮮鮮,本名雷芳,70后,湖北潛江人,2001年與男友先后來京,相約一起闖北京。

“當時,我兜里只有1500元。”雷芳在北京找到的第一份工作是銷售員,月薪800元,一個月后,她換了工作,在一家女子會所做顧問,月薪1200元。“那時候每年賺的錢就是春節回家花,但是有錢沒錢,都得回家過年。”雷芳態度鮮明。

“我認為創業比較適合我。”2009年,一個偶然的機會讓有了一定積蓄的她萌發了創業的想法,“當時就告訴自己:如果虧了,從頭再來,就當自己是剛來北京。”雷芳看似柔弱的外表下,卻有著超乎尋常的堅定信念。老天似乎也格外眷顧她,從2009年創辦服裝品牌連鎖機構至今,她已擁有兩家分店和6家加盟店。

然而,創業者是要付出的。“我們已經兩年沒有回家過年了。”今年,她決定無論如何也要回家過年。在北京治堵新政出臺的前幾天,雷芳也跟老公一起去排隊訂了一輛奧迪A4,過年前三天,他們提到了新車,雷芳決定開車回家。“雖然費用貴了點,可是太想家了。”

“回家過春節,當然要高興,高興當然就不能在乎錢,俗話說‘誰家過年還不吃頓餃子’。”雷芳回答完本刊記者的提問爽朗地笑了起來。據本刊記者了解,春節期間雖花銷甚多,但大部分網友認為“省錢”在這7天里成了一個令人掃興的字眼。

“我們在北京打拼,每年就只有一次孝敬父母的機會,難道要等到沒有機會孝敬了才知道后悔嗎?”雷芳動情地說,“只要有時間,我一定會回家過年。”

回家過年,是件很幸福的事,是與家人感情交融的最佳時節,全部的幸福都包含在與親人的“團聚”里,至于拿多少禮物回家,送多重的禮金,這個附加值在親人團聚的意義中是微不足道的。幸福的時光總是匆匆而過,此時此刻,占據心頭的應該是幾許惜別之情、幾許惆悵若失。

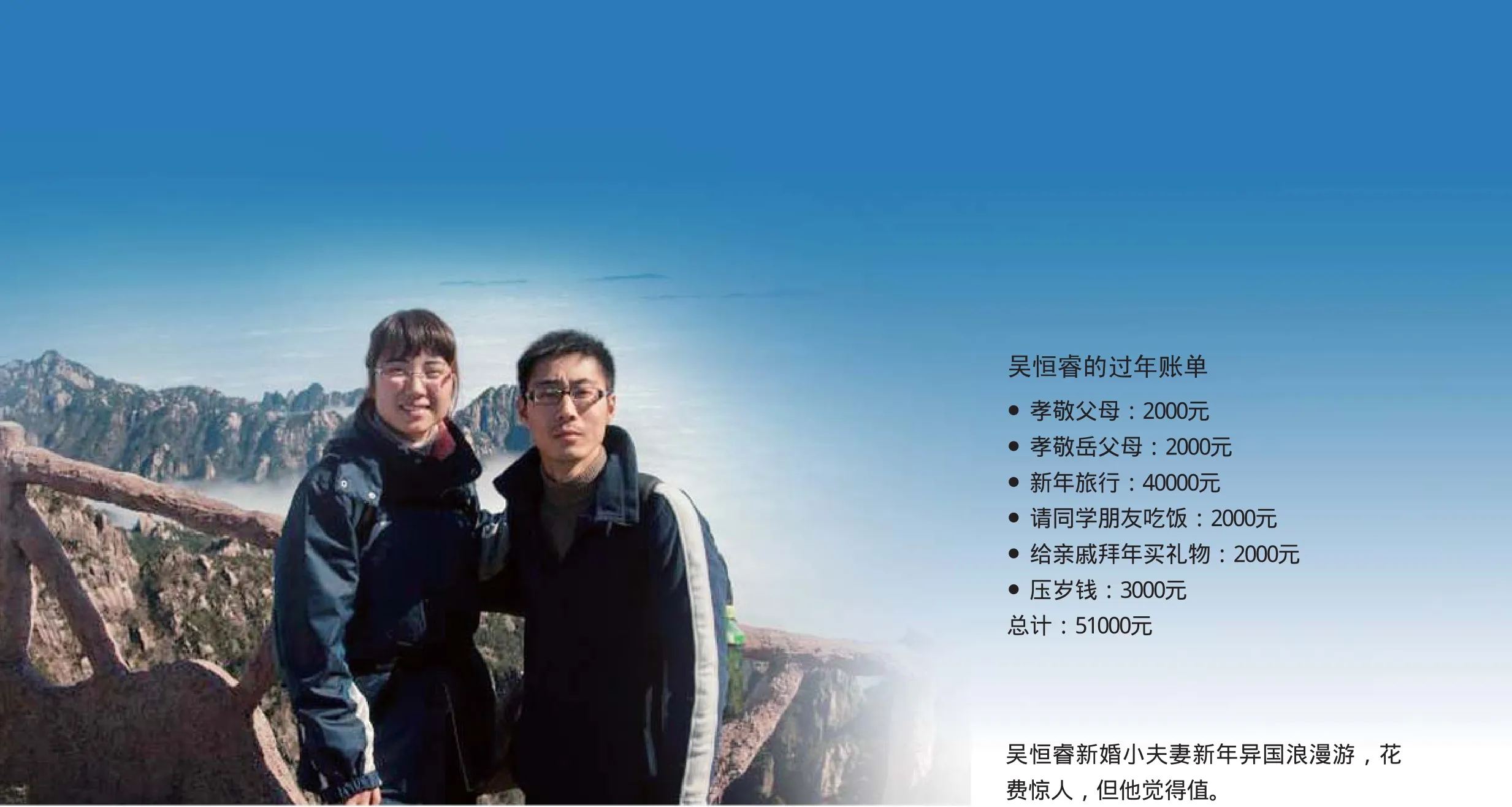

南京工薪族吳恒睿:

帶著父母 旅行過年

吳恒睿向本刊記者曬出了自己的春節賬單,最后嘆了一口氣說:“我們兩個人一年的積蓄全沒了。”

吳恒瑞,80后,在南京造幣廠從事機械維修,去年10月登記結婚。

他們是南京人,對于這座城市,充滿了感情。

“我們的婚禮是在1月29日舉行的,馬上就要到春節了,所以打算趁著春節假期去馬爾代夫度蜜月。”為了這個計劃,他們在春節前3個月就開始準備了,聯系旅行社、辦護照、辦簽證、訂機票、訂酒店、預約潛水教練……“那段時間基本天天一下班就泡在網上逛論壇,看網友們的旅行經歷,吸取經驗、教訓。”

除夕,他們終于順利從南京祿口國際機場飛往著名旅游勝地馬爾代夫,在那里,開始了浪漫的新年蜜月之旅:康杜瑪、天堂島、夢幻島……快樂的時光總是過得飛快,6天的蜜月旅行轉眼結束,大年初五他們回到南京。

吳恒瑞說:“過得非常開心。”而開心的代價說出來可能會讓不少工薪族為之咋舌:這趟馬爾代夫之行,兩人共花了4萬多元。

之后的行程更是“馬不停蹄”。大年初六他們就開始探望雙方父母,給親戚拜年,請朋友吃飯……

“累是累了點,不過很開心,我們都是獨生子女,雙方父母都在身邊,但平時工作忙,也只有逢年過節才有時間孝敬他們。”春節還是他向往的快樂時光。

林林總總,所有的支出加起來,吳恒瑞算了一筆賬,“超過5萬元了,是我們兩個人一年的積蓄。”對此,他表示,“剛結婚,一輩子一次,花這么多錢也值得。”

當本刊記者問到以后的年該怎樣過時,吳恒瑞說:“我和老婆有個共同的夢想就是環游世界,以后只要條件允許,我們會帶著雙方父母一起旅行過年。”

其實不用“曬”也知道,節日的開銷肯定比平時大,春節就更不必說了。不難發現,節日在增加,“黃金周”也在增加,用節日來制造假日,用假日來制造消費,讓辛辛苦苦賺來的錢有一個流動的機會,最積極的社會意義就是拉動內需。

春節是我們中國人最重要的傳統節日,除了意味著歡樂祥和外,還蘊涵著濃濃的人情味兒。“既然一年只有一次,花錢再心疼也是值得的。”吳恒瑞說。

廣東打工者米旺旺:

花光積蓄 也要過年

在本刊記者看來,米旺旺還是個孩子,但就是這樣一個女孩已經獨自在廣東東莞打工四個月了。春節前夕,小米花了50元高額手續費終于買到一張回家的火車票。

米旺旺,1988年出生,河南人,剛剛離開家鄉,只身一人來到廣東東莞一家玩具廠做文員。

“家里有我的父親、母親、哥哥、姐姐和妹妹,大家各奔東西都有一年多沒見了。我想他們。”小米說這話的時候眼睛濕濕的。

小米的姐姐和妹妹都還在上學,小米和哥哥在外打工賺錢,“雖然我也沒多少錢,但只要有,就要給她們。”小米給姐姐和妹妹都買了過年的新衣服。

“還有很多特別要好的同學和朋友,借過年回家的機會可以好好聚聚。”小米為了過年回家,跟工廠請了5天假,“請假是要扣錢的,可是沒辦法,路途太遠。”這樣一個背負著諸多責任與重擔的女孩,卻絲毫沒有動搖她回家過年的信念。

小米承認,這樣的花銷的確讓她有些吃不消。“在東莞我要自己租房子,每月租金210元,這次回家花光了我4個月來省吃儉用積攢起來的全部積蓄,不過沒關系,我還年輕,可以再掙。”在小米眼中,只要家人高興,自己的辛苦算不了什么。

傳統觀念認為,春節合家團聚之時,是兒女向父母表達孝心的最好時機。農村出身的小米堅定不移地堅守著這樣的信念。“回來后,我更要精打細算、節衣縮食,準備明年年底回家過年。”懂事的小米已經開始計劃起明年春節回家過年了。

父母要孝敬,人情不能少。在外漂泊的親友難得回家,發小、同學一個都不能少。又逢新春團聚之時,辛苦一年的積蓄就難免身不由己地“付之一送”了。但在親情至上、孝字當先的傳統文化熏陶之下,“春節開銷”還是應該量力而行。過年過的就是“幸福”,既然自己錢包不鼓,無妨以實情相告,實話實說、量力而行才是福。

【后記】

以80后為生力軍的網絡發帖人,在他們慣常的縝密細致的思維方式和與人分享的心態支持下,向經濟學家和社會學家們提供了一系列詳細的民間消費樣本。從“春節賬單”這個小小的社會細胞中,已足以看出社會DNA的一些健康指標及變化趨勢。

曬出的眾多春節賬單中,孝敬父母和長輩的錢,所占的比例已非常高。這至少可以反映出當前正在邁入“而立之年”的80后們,已開始明白親情的寶貴和反哺的重要性。這是一個可喜的趨勢,有媒體甚至從中品味出了“感恩”的意味,并驚呼:春節正在成為感恩節。

除了給父母和長輩送禮物、送紅包的開支外,清單中,還可以輕易發現,路費是相當大的開銷,飛機票、火車票、汽車票、油費、過路費,仍然是過年的一筆大開銷。這其中,還不包含那些為買到各式各樣的票而付出的時間或其他成本。對于許多人來說,交通問題仍然是春節面臨的主要問題,它成為隔在許多人親情和溫馨之間的一座說大不大、說小也絕不小的“山”。

除此之外,餐費、禮品、壓歲錢,這“老三樣兒”,依然是春季賬單中的大款項,并由此催生出一個新的名詞——“年清族”,這一族與“月光族”不同的是,他們用光自己的錢,以“年”為單位。

一份份春節賬單,曬的并不是數字,而是一個個鮮活的喜怒哀樂,是人們對生活的向往和追求。

□ 編輯 劉文婷 □ 美編 王 迪