艾灸配合耳穴埋籽治療產后尿潴留的療效觀察

張菊花

產后尿潴留是產后常見的并發癥,不僅影響子宮收縮致產后出血增多,增加了產婦的痛苦,也是引起產后泌尿系統感染的重要因素之一[1]。傳統采用熱敷、聽流水聲等誘導排尿法,但效果并不顯著,為減輕病人的痛苦,自2009年3月以來我院對30例產后尿潴留病人采用艾灸配合耳穴埋籽治療并與傳統誘導排尿法進行對照研究以觀察其療效。現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇60例產后尿潴留住院病人,按尿潴留發生先后順序隨機分為觀察組和對照組,觀察組30例,年齡為25歲~39歲。對照組30例,年齡22歲~36歲。均為初產、經陰道分娩產婦。兩組病人在年齡、性別、病情方面進行比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。均符合《現代中西醫婦科學》[2]中尿潴留的診斷標準:產后 6 h~8 h不能自行排尿或排尿后殘余尿量>100 mL,并且應用腹部叩診-尿意法評估[3,4]為尿潴留陽性病人。

1.2 治療方法 觀察組以艾條溫和灸三焦腧、關元、三陰交、膀胱腧、中極,每次每穴灸10 min;耳埋籽取單耳穴腎穴、膀胱穴,以王不留行籽壓之,每次每穴按壓3 min。對照組采用誘導排尿法,指導病人聽水流聲,用熱毛巾熱敷下腹部及用溫水沖洗會陰等。

1.3 療效判斷標準 根據1995年國家中醫藥管理局制定的《中醫病癥診斷療效標準》[5]中的評定標準:顯效為治療后1 h內能自行排尿,且能排盡尿液者;有效為治療后1 h內能自行排尿,但膀胱內尿液排不盡,或1 h~2 h自行排尿且能排盡者;無效為治療后2 h仍然不能自行排尿者。

1.4 統計學方法 采用SPSS 11.0統計軟件包處理。

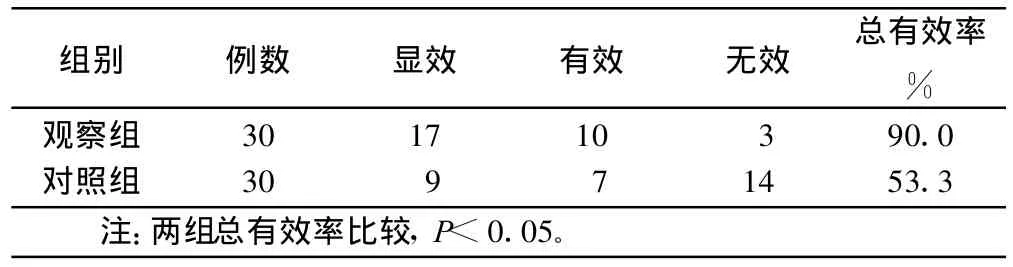

2 結果(見表1)

表1 兩組療效比較 例

3 討論

現代醫學認為,第二產程延長,胎頭長時間壓迫膀胱和尿道導致膀胱、尿道黏膜充血水腫,張力減低而引起神經反射的尿潴留;會陰側切造成外陰創傷疼痛致使支配膀胱的神經功能紊亂,反射性引起膀胱括約肌痙攣而致尿潴留;腹壁于產后發生松弛,腹壓下降,產前或產程中應用大劑量的解痙鎮靜藥致使膀胱張力降低以及產婦心理緊張,懼怕疼痛而不敢用力排尿都是發生產后尿潴留的重要因素。

尿潴留屬于中醫“癃閉”范疇,中醫認為尿潴留是由于三焦氣化失力,膀胱氣機受阻,故導致尿閉。產婦體力過度消耗致使中氣不足,氣虛下陷,從而導致膀胱氣化無力而致尿潴留。中醫認為艾灸作用于穴位,通過經絡傳導而調節臟腑器官功能,適用于寒熱虛實諸證[6]。現代國內外研究證實,艾灸時產生的物理因子和化學因子作用于腧穴感受裝置與外周神經傳入途徑,刺激信號傳入中樞,經過整合作用傳出信號,調控機體神經—內分泌—免疫網絡系統、循環系統等,從而調整機體的內環境,達到防病治病的功效[7]。故本研究選穴三焦腧、膀胱腧、三陰交、關元、中極進行艾灸。三焦腧通調三焦而利水道,三陰交是肝脾腎三經的交會穴,具有補益肝脾腎三經經氣,促進三臟對膀胱的氣化功能。關元可補腎壯陽,增強膀胱氣機。中極與膀胱腧為腧募相配,能疏通膀胱,促進氣化,通利小便。

中醫典籍《靈樞》云“十二經通于耳”,耳與人體四肢百骸、五官九竅通過經絡相互溝通,與人體的生理病理密切相連。朱丹溪亦提出“十二經,上絡于耳。”耳穴埋籽是采用王不留行籽,通過刺激耳郭上的穴位或反應點,通過經絡傳導,調整臟腑功能和人體內分泌系統,達到治療疾病目的。本研究取膀胱、腎均為耳穴療法優勢病種的優選穴位[8]。膀胱為相應部位取穴,以王不留行籽壓之,可使膀胱氣化得力;以王不留行籽壓腎穴以補腎培元,通利水道。

與西醫相比,中醫護理的成本低,而且其護理方法靈活多樣,簡便易行,因此值得推廣應用。本研究證實艾灸配合耳穴埋籽治療產后尿潴留效果顯著。

[1]李亞君.產后尿潴留的預防護理[J].全科護理,2009,7(9C):2465.

[2]孫文玉,孫磊.產后尿潴留20例治療體會[J].中華醫學研究雜志,2005,5(5):107-109.

[3]牛建昭.現代中西醫婦科學[M].北京:中國科學技術出版社,1995:679-680.

[4]孫婷婷.腹部叩診-尿意法評估產后儲尿量的研究[J].解放軍護理雜志,2001,18(4):23-24.

[5]孫婷婷.腹部叩診-尿意法評估產后尿潴留可靠性研究[J].中華護理雜志,2002,37(4):250-251.

[6]國家中醫藥管理局.中醫病癥診斷療效標準[S].南京:南京大學出版社,1995:82.

[7]馬少群,黃曉春,孫迎紅.馬氏溫灸法[M].北京:北京科學技術出版社,1994:37.

[8]王磊,李學武,張莉.艾灸療法作用機理國內外研究進展[J].中國針灸,2001,21(9):567-571.

[9]蔡晶晶,李桂蘭.耳穴療法優勢病種之優選耳穴分析[J].針灸臨床雜志,2006,22(12):1-3.