丹參抑制人粘連成纖維細胞增殖的作用研究Δ

曾煦欣,王芳,蔣泓,鄺嘉樂(.佛山科學技術學院醫學院藥學實驗室,佛山市 528000;2.廣東藥學院中藥學院中藥藥劑系,廣州市 50006)

腹部手術后粘連(術后粘連)是腹膜受到手術損傷與刺激后,臟器之間、臟器與腹壁之間產生的纖維性粘連,發生率達90%以上,常導致腹部慢性疼痛和女性不孕,嚴重者可發展為腸梗阻甚至死亡[1]。研究顯示,丹參可通過抑制膠原生成、促進膠原降解預防術后粘連生成,但具體機制尚未明確,影響其進一步推廣應用[2]。在粘連形成過程中,成纖維細胞的增殖與膠原合成是主要因素[3],因此該細胞很可能是丹參防治術后粘連的作用靶點。為證實這一推測,本研究利用MTT法與Real-time PCR法考察丹參及其主要成分對成纖維細胞增殖的影響,對該藥防治術后粘連的具體機制與物質基礎進行探討。

1 儀器與試藥

1.1 儀器

細胞培養板、培養皿與培養瓶(美國Cornig公司);E045型CO2培養箱(德國Binder公司);超凈臺(蘇州安泰空氣技術有限公司);DM-IRB型倒置顯微鏡(德國Leica公司);3K18型臺式低溫冷凍離心機(美國Sigma公司);680型酶標儀、MiniOpticon型Real time PCR儀(美國Bio-Rad公司);TGRADIENT型PCR儀(德國Biometra公司)。

1.2 試藥

丹參凍干粉(南方醫院藥學部提供,丹參素含量8%~15%,批號:20070630);丹參素鈉對照品(批號:110781-20091)、丹參酮ⅡA磺酸鈉對照品(批號:111605-200301)由中國藥品生物制品檢定所提供;地塞米松注射劑(成都天臺山制藥有限公司,批號:080202);DMEM高糖培養基(吉諾生物醫藥技術有限公司);胎牛血清(美國Hyclone公司);0.25%胰酶(美國Gibco公司);MTT(美國Sigma公司);二甲基亞砜(分析純,天津大茂化學試劑廠);RNAprep試劑盒(天根生化科技(北京)有限公司);RT試劑盒、SYBR?Premix Ex TaqTM(大連寶生物工程有限公司)。

2 方法與結果

2.1 粘連成纖維細胞(AFB)的體外培養

取人體粘連組織,按照文獻方法[4]進行AFB的原代培養,取第3~5代細胞進行試驗。細胞培養條件:含10%胎牛血清的高糖DMEM培養基,溫度37℃,CO2濃度5%,相對濕度95%。

2.2 丹參對AFB增殖活性的影響

按照文獻方法[2],將AFB接種于96孔板,經貼壁、同步化處理后,各孔分為丹參凍干粉(Dashen Powder,DSP)、丹參素(Danshensu,DSS)、丹參酮ⅡA(Danshinone ⅡA,DⅡA)和地塞米松(Dexamethasone,DEX)組,每組均設8個濃度,分別為0、2.5、5、10、20、40、80、160μg·mL-1,每一濃度均設6個平行孔,培養48 h后按MTT法測定各孔吸光度。使用公式(1)計算各孔的AFB活性(Viability),公式(2)計算藥物對AFB的抑制率(Inhibition rate,IR),采用SPSS 12.0中的Probit回歸進行劑量-抑制率關系分析,求出丹參和地塞米松對AFB的半數抑制濃度(IC50)。

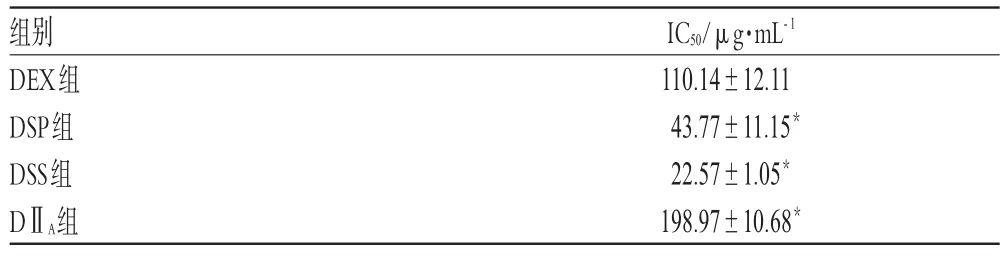

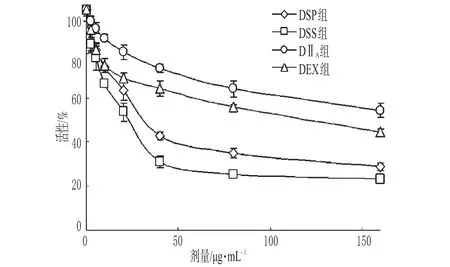

結果表明,隨著劑量增加,AFB活性下降幅度最大的是DSP組,DSS組次之,隨后依次為DEX組與DⅡA組;IC50由低到高依次為DSS組、DSP組、DEX組、DⅡA組。使用統計軟件SPSS12.0進行One-way ANOVA檢驗,結果顯示各組IC50均存在顯著性差異(P<0.01)。藥物對AFB增殖的IC50測定結果見表1;藥物作用48 h后AFB的活性見圖1。

表1 藥物對AFB增殖的IC50測定結果(n=3)Tab 1 Results of IC50of drug against the proliferation of AFB(n=3)

圖1 藥物作用48 h后AFB的活性(%,n=4)Fig 1 Activity of AFB after treated with drug for 48 h(%,n=4)

2.3 丹參對AFB TGF-β1mRNA表達水平的影響

將AFB接種于?6cm培養皿,每皿細胞數1×106個,經貼壁、同步化處理后,分為DSP、DSS、DⅡA和DEX組,每組均設3個藥物處理濃度,分別為2.5、10、40μg·mL-1,同時設空白對照組(Control),每組均設3個平行試驗。各組均使用含10%胎牛血清DMEM培養液,終體積均為5mL。培養48 h后,按試劑盒說明書提取總RNA,逆轉錄為cDNA后置-20℃下凍存,待用。根據美國國家生物技術信息中心(NCBI)提供的人體mRNA序列,用Prime Premier軟件設計內參β-actin與目的基因轉化生長因子(TGF)-β1的引物,由上海英駿生物技術有限公司(Invitrogen)合成。按照SYBR?Premix Ex TaqTM中的25μL體系進行Real time PCR檢測,反應條件:95℃預變性30s,95℃變性5s,60℃退火/延伸30s,40個循環。記錄周期閾值(CT值),采用文獻的2-ΔΔCT法,按公式(3)計算各個藥物組相對于空白對照組的TGF-β1mRNA表達倍數F:

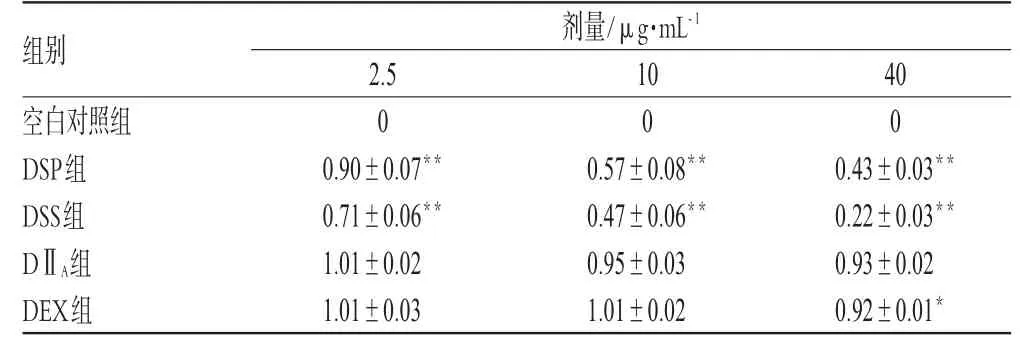

Real-time PCR檢測結果表明,使用統計軟件SPSS12.0進行One-way ANOVA檢驗,結果顯示DSP、DSS各劑量組以及DEX高劑量組(40μg·mL-1)的TGF-β1mRNA水平均與空白對照組(F=1.00)存在顯著性差異(P<0.01或P<0.05);而且DSP與DSS組的TGF-β1mRNA水平隨著劑量增加而下降,各劑量組之間存在顯著性差異(P<0.01),呈現一定劑量依賴關系。Real-time PCR檢測用引物序列見表2;TGF-β1mRNA表達結果見表3。

表2 Real-time PCR檢測用引物序列Tab 2 Primer sequence of Real-time PCR

表3 TGF-β1mRNA表達結果(n=3)Tab 3 Result of TGF-β1mRNAexpression(n=3)

3 討論

傳統中醫對術后粘連主張使用活血化瘀、補氣理氣的治則。丹參具有活血行血和化瘀滯的功效,因而被大量經方、驗方與中藥制劑采用;同時大量研究也證實丹參具有抗纖維化、改善血液微循環與抗炎的藥理作用,與現代醫學粘連防治策略相符[2,5]。故無論從中醫角度還是從西醫角度出發,丹參均是粘連防治的理想藥物,前景廣闊。近年的研究表明,成纖維細胞在腹膜損傷部位的遷移和增殖是術后粘連形成的關鍵。更有文獻提出今后粘連研究方向應該集中到探討成纖維細胞、間皮細胞、內皮細胞在粘連部位的特性與行為,以及它們與胞外微環境的相互聯系上[3]。文獻顯示,抑制膠原生成、促進膠原降解、抑制促纖維化細胞因子表達是丹參預防術后粘連生成的機制[3],而損傷腹膜處成纖維細胞分泌合成膠原是引起沉積的纖維蛋白機化的主要原因[2,6]。筆者據此推斷AFB可能是丹參防治粘連的主要作用靶點,故從人體粘連組織中培養出AFB,用于丹參粘連防治機制的研究。

研究結果表明,DSP、DSS作用下AFB活性的下降幅度要高于DⅡA與DEX,而且IC50也顯著低于DⅡA與DEX(P<0.01),說明丹參可抑制AFB的增殖,而且水溶性成分DSS的作用強于脂溶性成分DⅡA和陽性對照藥DEX;同時,DSP與DSS均能使AFB的TGF-β1mRNA水平下調,并呈一定劑量依賴關系,DⅡA、DEX對TGF-β1mRNA水平影響則不大,進一步說明丹參通過下調AFB的TGF-β1mRNA水平來抑制AFB增殖,而且主要起效成分為水溶性的DSS。上述結果初步證實了筆者的設想,揭示了丹參抑制AFB過度增殖防治粘連的機制,為下一步從分子水平探討丹參的作用機制打下了基礎。

[1]Schnüriger B,Barmparas G,Branco BC,et al.Prevention of postoperative peritoneal adhesions:a review of the literature[J].Am J Surg,2011,201(1):111.

[2]鄺婉容,曾煦欣,楊安平,等.丹參防治術后粘連的研究進展[J].中國民族民間醫藥,2009,18(6):17.

[3]Boland GM,Weigel RJ.Formation and prevention of postoperative abdominal adhesions[J].J Surg Res,2006,132(1):3.

[4]曾煦欣,王春霞,王 芳,等.維通注射劑對大鼠腹膜正常與粘連成纖維細胞增殖活性與細胞周期的影響[J].中國新藥雜志,2011,20(3):48.

[5]楊西曉,曾煦欣,侯連兵.常通口服液對手術所致腸粘連大鼠腸壁轉化生長因子表達的影響[J].中國藥房,2004,15(4):206.

[6]Cheong YC,Laird SM,Li TC,et al.Peritoneal healing and adhesion formation/reformation[J].Hum Reprod Update,2001,7(6):556.