卷曲霉素對比鏈霉素治療復治、耐藥肺結核的系統評價

余文韜,吳斌,吳逢波,唐堯(四川大學華西醫院藥劑科,成都市 610041)

在我國的臨床工作中,復治肺結核很常見,加上耐藥結核(RD-TB)[1]的發展使結核疫情更加難以控制。為了有效控制慢性傳染病,減少結核病的流行,探索有效的抗結核藥聯用治療復治、耐多藥肺結核是目前重要的研究之一。鏈霉素、卡那霉素、阿米卡星、卷曲霉素同為世界衛生組織(WHO)推薦的二線抗結核藥[2]。近年來,關于二線抗結核藥聯合傳統抗結核藥治療復治、耐藥肺結核的臨床研究很多,特別是含有卷曲霉素的化療方案,因為對耐鏈霉素、卡那霉素、阿米卡星的患者使用卷曲霉素仍然有效。本研究采用Meta分析的方法評價了卷曲霉素對比鏈霉素治療復治、耐藥肺結核的有效性和安全性,以期為臨床合理用藥提供可靠的依據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究設計。納入公開發表的卷曲霉素對比鏈霉素治療復治肺結核或耐藥肺結核的隨機對照試驗(RCT),無論是否采用盲法均納入研究,排除無法獲得全文的研究,語種限制為中文和英文。

1.1.2 研究對象。納入:復治肺結核:①初治化療失敗的痰菌陽性病例;②規則用藥滿療程后痰菌又復陽的患者;③不規則化療超過1個月的痰菌陽性患者。耐藥肺結核:對主要抗結核藥(利福平、異煙肼、鏈霉素)至少其中1種耐藥。排除:①有嚴重心、肝、腎等重要臟器合并疾患者;②孕婦;③精神病、癲癇患者;④有對卷曲霉素、鏈霉素同類藥過敏史者;⑤既往接受過卷曲霉素、鏈霉素治療者。

1.1.3 干預措施。卷曲霉素聯合常規治療對比鏈霉素聯合常規治療。

1.1.4 結局指標。主要結局指標為痰菌轉陰率,次要結局指標為病灶吸收情況、空洞改變情況及不良反應(包括全身反應,局部反應,心、肝、腎功能的不良反應)。

1.2 檢索策略

計算機檢索Cochrane Library(2009年第4期)和PubMed(1978年-2010年12月)、EMBASE(1974年-2010年12月)、CNKI(1978年-2010年12月)、VIP(1989年-2010年12月)、CBM(1978年-2010年12月)、萬方數據庫(1989年-2010年12月);手工檢索其他相關雜志。檢索詞包括“肺結核”、“卷曲霉素”、“鏈霉素”、“capreomycin”、“streptomycin”、“tuberculosis”。

1.3 數據提取與質量評價

文獻檢索結果以數據庫形式保存,由2名評價員獨立納入試驗、評價質量,按設計好的信息提取表提取信息,然后交叉核對,如意見不一致時通過討論或征求第三方研究者的意見解決。如果信息缺失應盡量與作者取得聯系,獲取補齊。納入試驗的方法學質量評價參考Cochrane系統評價手冊5.0版評價RCT質量的簡單評估法進行。

1.4 統計學方法

采用Cochrane協作網提供的RevMan 5.0進行Meta分析。采用χ2檢驗判斷各納入研究結果間的異質性,檢驗水準α=0.1;同時根據I2判斷異質性大小,I2<50%采用固定效應模型,I2>50%為高度異質性,采用隨機效應模型進行合并分析。二分類變量采用相對危險度(RR)并用95%可信區間(CI)表示效應量。用漏斗圖分析所收集的臨床研究資料的分布形態,進行偏倚性分析。

2 結果

2.1 納入研究的基本情況

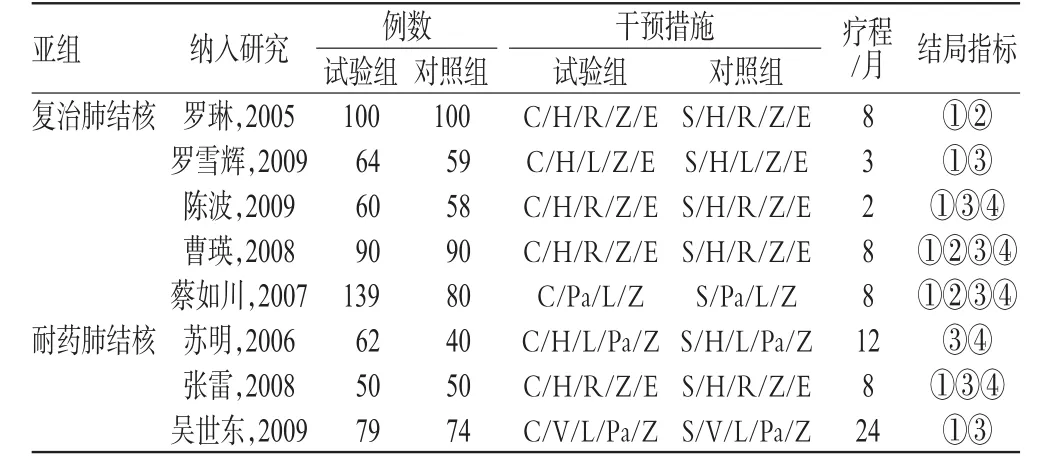

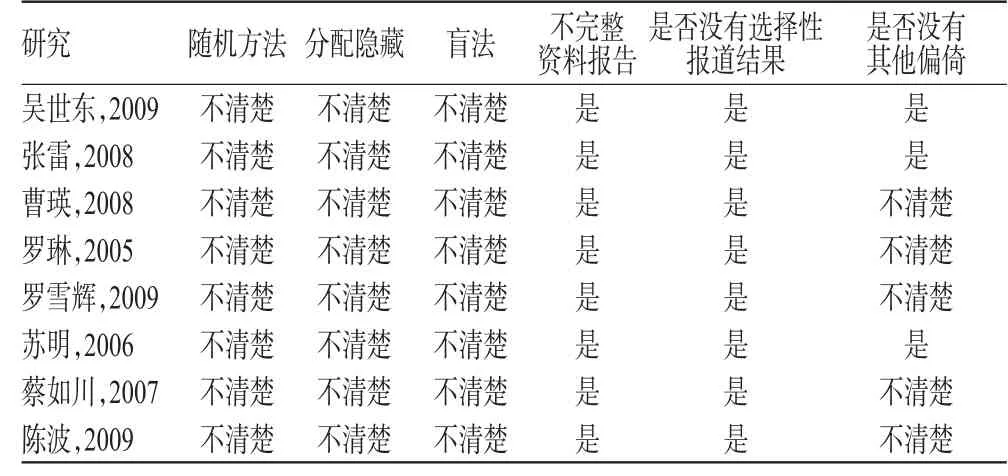

初檢出英文文獻272篇,中文文獻196篇,通過閱讀文章題目、摘要及全文后,排除非RCT、重復研究等,最終納入文獻8篇[3~10],均為中文文獻,根據納入受試者患復治肺結核和耐藥肺結核而分為2個亞組。文獻特征見表1(表1中,①表示治療2或3個月時痰菌轉陰率;②表示治療8個月時痰菌轉陰率;③表示病灶吸收率;④表示空洞改變率;C代表卷曲霉素;S代表鏈霉素;Pa代表對氨基水楊酸異煙肼;L代表利福噴丁;Z代表吡嗪酰胺;E代表乙胺丁醇;H代表異煙肼;R代表利福平)。所有研究均未描述具體隨機方法及分配隱藏,所有研究均未描述盲法,有3項研究[3,6,9]報道了試驗組與對照組的基線特征有良好的相似性(文獻質量評價見表2)。

表1 納入文獻基本特征Tab 1 General characteristics of included literatures

表2 納入文獻方法學質量評價Tab 2 Quality evaluation of included literatures

2.2 Meta分析結果

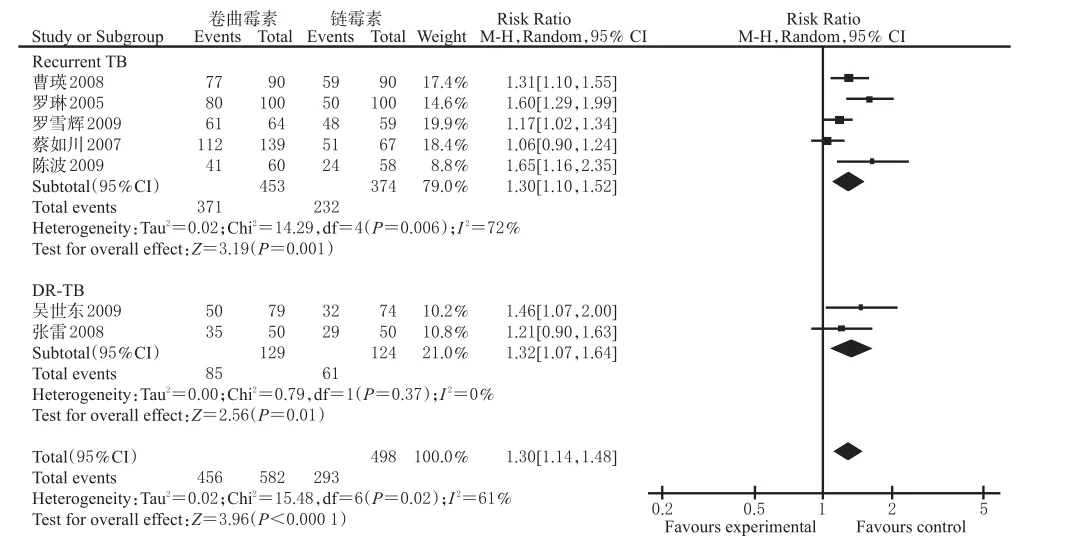

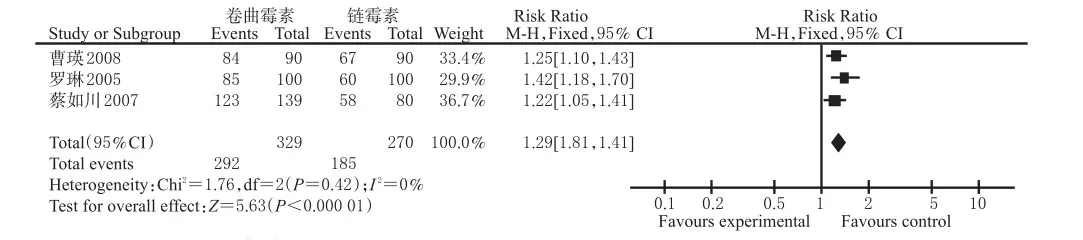

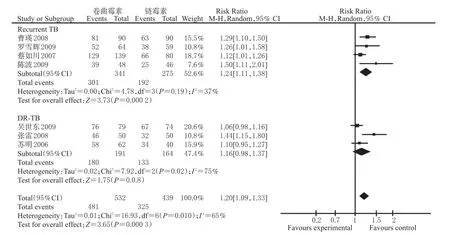

2.2.1 痰菌轉陰情況。8項研究[3~8,10]報道了經加強期2或3個月治療后的痰菌轉陰率,各研究存在統計學異質性(P<0.1,I2=61%)。由于復治肺結核亞組內存在異質性,所以總異質性可能來自亞組內,也可能是組間異質性,應采用隨機效應模型(圖1)。Meta分析結果表明,RR=1.30,95%CI(1.14~1.48),P<0.05,經加強期2或3個月治療后的痰菌轉陰率卷曲霉素組優于鏈霉素組,差異具有統計學意義。3項研究[7,8,10]報道了8個月療程結束時的痰菌轉陰率,納入的研究不存在異質性(P=0.42,I2=0%),采用固定效應模型(圖2)。綜合結果表明,RR=1.29,95%CI(1.18~1.41),P<0.05,對于治療復治肺結核8個月療程結束時痰菌轉陰率卷曲霉素組優于鏈霉素組,差異具有統計學意義。

圖1 治療2或3個月后痰菌轉陰率比較Fig 1 Comparison of sputum culture conversion rate at 2nd or 3rd month

圖2 治療8個月后痰菌轉陰率比較Fig 2 Comparison of sputum culture conversion rate after 8 months

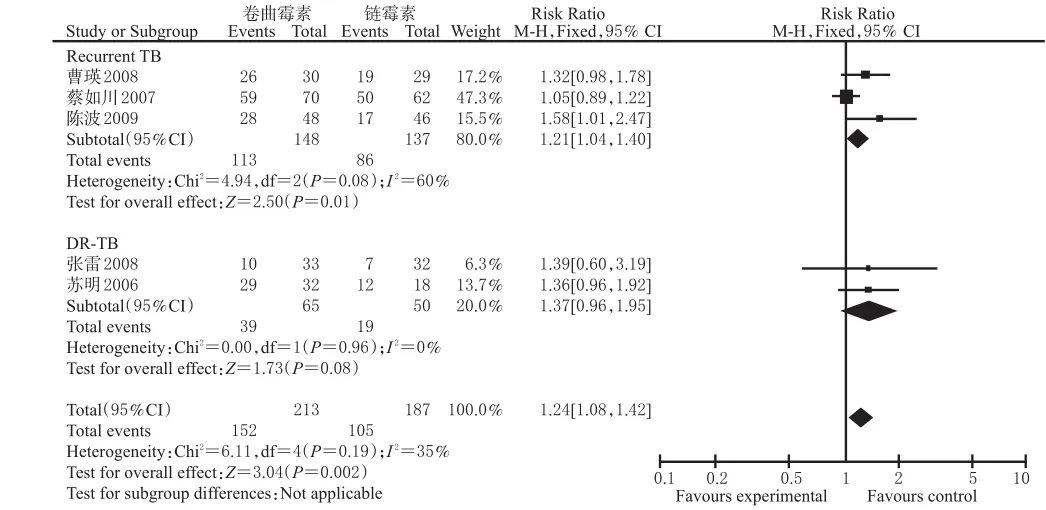

2.2.2 病灶吸收率。7項研究[3~9]報道了滿療程的病灶吸收率,各研究存在統計學異質性(P<0.1,I2=65%)。由于耐藥肺結核亞組內存在異質性,所以總異質性可能來自亞組內,也可能是組間異質性,應采用隨機效應模型(圖3)。綜合結果表明,RR=1.20,95%CI(1.09~1.33),P<0.05,滿療程時的病灶吸收情況卷曲霉素組優于鏈霉素組,差異具有統計學意義。

圖3 滿療程的病灶吸收率Fig 3 Focus absorption rate of whole treatment course

2.2.3 空洞改變情況。5項研究[5~9]報道了空洞改變的情況,由于納入的研究不存在統計學異質性(P=0.19,I2=35%),采用固定效應模型(圖4)。綜合結果表明,RR=1.24,95%CI(1.08~1.42),P<0.05,滿療程時的空洞改變情況卷曲霉素組優于鏈霉素組,差異具有統計學意義。

圖4 空洞改變情況Fig 4 Condition of tuberculosis cavity change

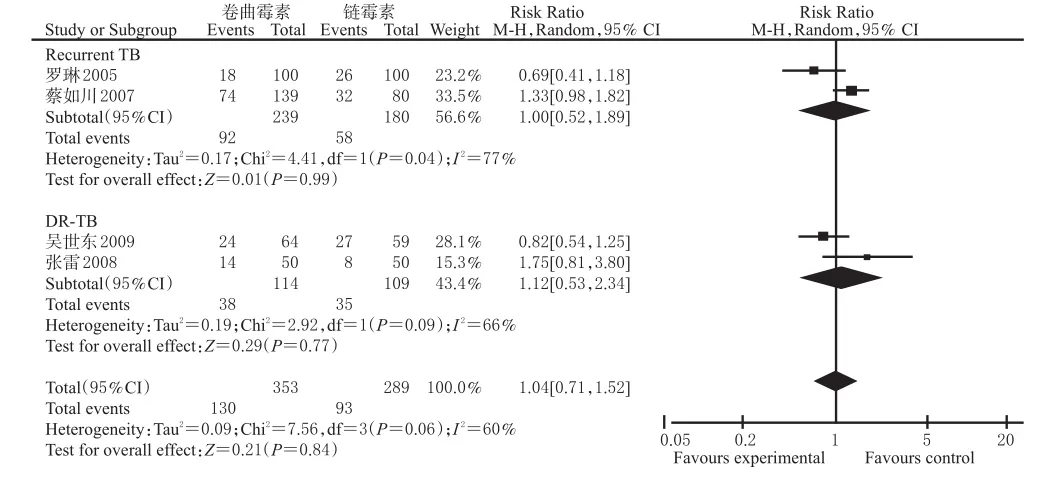

2.2.4 不良反應。7項研究報道了不良反應,不良反應主要有肝損害(轉氨酶升高)、胃腸道癥狀(惡心、嘔吐、腹脹)、過敏反應、神經損害和腎功能損害等,有 4項研究[3,6,8,10]報道了不良反應發生率。納入的研究存在統計學異質性(P<0.1,I2=60%),采用隨機效應模型(圖5)。綜合結果表明,Z=0.21,P=0.84>0.05,故尚不能認為不良反應發生率卷曲霉素組與鏈霉素組有差別。

圖5 不良反應發生率Fig 5 The incidence of adverse drug reactions

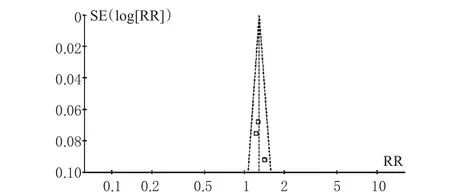

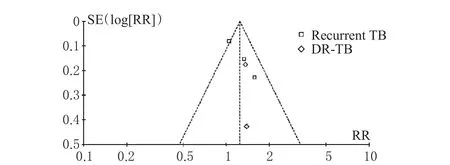

2.2.5 發表偏倚。在研究8個月的痰菌轉陰率和空洞改變情況時應用的是固定效應模型,可以繪制漏斗圖,從圖形看出并無明顯的發表偏倚(見圖6、圖7)。

圖6 卷曲霉素vs.鏈霉素8個月痰菌轉陰率的漏斗圖Fig 6 Funnel plot of sputum culture conversion rate of therapy of capreomycin vs.streptomycin after 8 months

3 討論

卷曲霉素是具有環狀多肽類的抗生素,其抗菌機制是阻礙結核菌細胞內的蛋白質合成。卷曲霉素與其他一線抗結核藥如異煙肼、利福平、乙胺丁醇等無交叉耐藥,與卡那霉素呈單項耐藥,耐藥率低[11]。鏈霉素為氨基糖苷類抗生素,對結核分枝桿菌有良好抗菌作用,但極易產生耐藥性,卷曲霉素和鏈霉素同為WHO推薦的二線抗結核藥。

圖7 卷曲霉素vs.鏈霉素空洞改變情況漏斗圖Fig 7 Funnel plot of cavity change of capreomycin vs.streptomycin

本研究納入卷曲霉素對比鏈霉素同時聯合一線抗結核藥治療復治、耐藥肺結核的隨機對照試驗,對治療后的痰菌轉陰率、病灶吸收率、空洞改變情況及不良反應發生率進行了Meta分析。結果表明,卷曲霉素組的痰菌陰轉率、病灶吸收率和空洞改變情況都優于鏈霉素組;不良反應發生率2組的差異不具有統計學意義。說明卷曲霉素聯合一線抗結核藥的化療方案可能是比鏈霉素聯合療法治療復治、耐藥肺結核更有效的化療方案,值得臨床推廣應用。

目前并沒有同類研究,因此基于當前證據,本研究尚存在一些不足:(1)方法學質量:本系統評價納入的8篇文獻質量較低,所有的RCT均為描述具體的隨機方法,可能增大分析的偏差。均未描述分配隱藏和盲法,盲法未實施會導致主觀指標實施偏倚和測量偏倚,這些偏倚的存在一般會高估試驗組療效[12]。(2)干預措施:化療方案的療程不完全相同(2~24個月不等),可能對結果造成影響。(3)不良反應:提到不良反應的文獻對不良反應的報告的格式都各不相同,因此安全性方面還不能得出非常準確的結論。綜上,目前的臨床研究應當注意方法學質量的提高,尤其是隨機分配的具體實施方法以及盲法的實施。對復治肺結核一組,由于納入研究隨訪時間較短,評估該組療效仍需要進一步長期隨訪高質量研究的驗證。

綜上,卷曲霉素方案比鏈霉素方案治療復治、耐藥肺結核有更好的療效,且比較安全。期望收集到更多高質量的臨床試驗,以便作出正確的評價,為臨床用藥提供可靠的依據。

[1]鄧曉輝.抗結核藥物的研究進展[J].中國藥房,2008,19(28):2229.

[2]World Health Organization.Treatment of tuberculosis guidelines Forth edition 2009[S].2009:83-92.

[3]吳世東.聯合卷曲霉素方案治療耐多藥肺結核療效分析[J].海南醫學院學報,2009,15(4):373.

[4]羅雪輝.硫酸卷曲霉素與硫酸鏈霉素治療復治菌陽性肺結核結果對照[J].醫學理論與實踐,2009,22(4):418.

[5]陳 波,高衛紅.卷曲霉素方案治療復治涂陽肺結核的近期療效[J].現代實用醫學,2009,21(5):497.

[6]張 雷,王 莉.含卷曲霉素化療方案對耐多藥結核病的近期療效和不良反應觀察[J].安徽醫藥,2008,12(6):546.

[7]曹 瑛.卷曲霉素在復治菌陽肺結核的應用分析[J].中國實用醫藥,2008,3(26):114.

[8]蔡如川.卷曲霉素聯用方案治療復治涂陽肺結核219例[J].中原醫刊,2007,34(5):82.

[9]蘇 明,梁紅文,孫長美,等.卷曲霉素靜脈滴注治療耐藥肺結核的臨床分析[J].河北醫學,2006,12(2):151.

[10]羅 琳,馬麗萍.靜脈滴注卷曲霉素治療復治肺結核患者臨床療效觀察[J].臨床醫學,2005,25(7):32.

[11]許 申.卷曲霉素靜脈滴注治療肺結核病的進展[J].臨床肺科雜志,2003,8(2):168.

[12]Khan KS,Daya S,Jadad AR.The importance of quality of primary studies in producing unbiased systematic reviews[J].Arch Intern Med,1996,15(6):661.