正交試驗優選竭紅跌打巴布劑基質處方Δ

白才堂,呂竹芬,謝清春,黃笑風,鄔威堯,蘇志偉,符美燕,石婧圓,班俊峰,黃思玉(.廣東省藥物新劑型重點實驗室/廣東藥學院藥物研究所,廣州市 50006;.廣東河源市衛生學校,河源市 5700;.佛山馮了性藥業有限公司,佛山市 58000)

竭紅跌打酊是由血竭、紅花等10味藥組成的復方制劑,用于跌傷、筋骨損傷、積瘀腫痛等證。竭紅跌打酊因其酒精含量高達60%,須每日搽2~3次,長期搽用會對皮膚產生副作用,因此對其透皮吸收制劑的開發研究具有重要的意義。

巴布劑被認為是目前中藥經皮給藥的載藥平臺之一,也是中藥經皮給藥制劑產業化的主要劑型[1]。巴布劑是經皮給藥系統的一種,是以親水性高分子材料為基質制成的新型外用貼敷劑,非常適合中藥多組分、大劑量的用藥特點。與傳統中藥橡皮膏劑、黑膏藥等相比,具有皮膚生物相容性好、載藥量大、保濕性好、無致敏作用以及透氣性好等優點[2~4]。

本試驗擬將竭紅跌打酊開發成巴布劑,具體采用正交試驗法,以內聚力、初黏力、皮膚追隨性、涂展性、均勻性、透布程度為指標,綜合評價,對巴布劑基質處方中主要輔料比例進行優化,進而制定制備工藝。

1 儀器與試藥

BS224S型電子分析天平(北京賽多利斯儀器系統有限公司);CZY-G型初黏性測試儀(濟南蘭光機電技術有限公司);涂布器、內聚力測試儀、攪拌裝置均由廣東省藥物新劑型重點實驗室自制。

中藥提取浸膏由廣東省藥材新劑型重點實驗室自制;甘油、1,2-丙二醇(廣州化學試劑廠);月桂氮酮(廣州精細化學工業公司);聚丙烯酸鈉(NP)-700(美國國際特品公司);甘羥鋁(山東仁和堂藥業);酒石酸(天津北聯精細化學品開發有限公司);尼泊金甲酯、尼泊金乙酯(天津天泰精細化學品有限公司)。

2 處方

中藥提取浸膏5 g(占處方比例的18.5%),甘油1.2~5 g,高嶺土0.5 g,1,2-丙二醇1.2~5 g,氮酮0.3 g,NP-7000.75~2.25 g,甘羥鋁0.05~0.15 g,酒石酸0.02~0.04 g,水 8.0~12 mL,尼泊金甲酯0.011 g,尼泊金乙酯0.011 g。

3 制備工藝

據文獻報道,處方中各輔料的添加順序及方式對巴布劑的成型均有影響[5]。現將所有輔料分為3部分。先將NP-700、甘羥鋁、尼泊金甲酯和尼泊金乙酯依次加入甘油中混合均勻作為Ⅰ相;酒石酸溶于水中形成Ⅱ相;將中藥提取浸膏加入1,2-丙二醇和氮酮溶液中分散均勻,形成Ⅲ相。

制法1:將Ⅱ相一次性加入Ⅰ相時,基質會迅速縮成一團,無法得到均勻的基質。

制法2:將Ⅱ相以12 mL·min-1的速度滴入Ⅰ相,邊加邊攪拌,滴加完后,一次性加入Ⅲ相,并迅速攪拌均勻。結果,在加入Ⅲ相前可得到均勻的空白基質,加入Ⅲ相后,發現已經成型的基質會分散成許多小的團塊,繼續長時間攪拌可大部分恢復為均勻的膏體,但會有少量的小團塊未分散或黏附于攪拌器中,此法不宜工業化生產。

制法3:先將Ⅰ相與Ⅲ相混合均勻,再將Ⅱ相以12 mL·min-1的速度滴入,邊加邊攪拌,滴加完后,繼續攪拌約15 min,至膏體可拉絲并富有彈性時,即刻涂布,蓋膜,背襯朝上,室溫放置24 h,封裝。所得巴布劑膏體均勻,表面有光澤,此法簡單、可行。

4 基質處方單因素考察

4.1 考察指標

以巴布劑的內聚力、初黏力、皮膚追隨性、涂展性、均勻性和透布程度為綜合考察指標[6,7]。

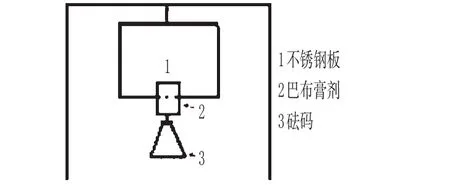

4.1.1 內聚力測定[7]內聚力測定裝置見圖1。將3 cm×3 cm的巴布劑貼在垂直不銹鋼板上,下端2 cm處掛70 g的砝碼,記錄巴布劑滑移直至脫離的時間,用秒表記數。

圖1 巴布劑內聚力測定裝置圖Fig 1 Cohesion determination device of cataplasm

4.1.2 初黏力測定[8]參照2010版《中國藥典》(一部)貼膏劑黏附力測定法第一法。取供試品3片,置于傾斜角30°傾斜板中央,膏面向上,斜面上部10 cm及下部15 cm用0.025 mm厚的滌綸薄膜覆蓋,中間留出5 cm膏面,分別取不同規格的鋼球,自斜面頂端自由滾下。供試品中,3片應有2片或2片以上能在測試段上粘住鋼球,如有1片不能粘住,再用較小一號的鋼球試驗,應能粘住;如有1片能粘住,而另2片只能粘住較小一號的鋼球,則應另取3片復試。

4.1.3 感官指標[9]①皮膚追隨性:取成型巴布劑3片,每次取一片貼于手背,用力甩動10次未脫落者為滿分20分;②透布程度:肉眼觀察巴布劑涂布與交聯反應一定時間后,無透布者為滿分20分;③涂展性:拋錨性好,涂布時膏體不斷條為滿分20分;④均勻性:色澤均勻,膏體表面光潔,無顆粒感為滿分20分。

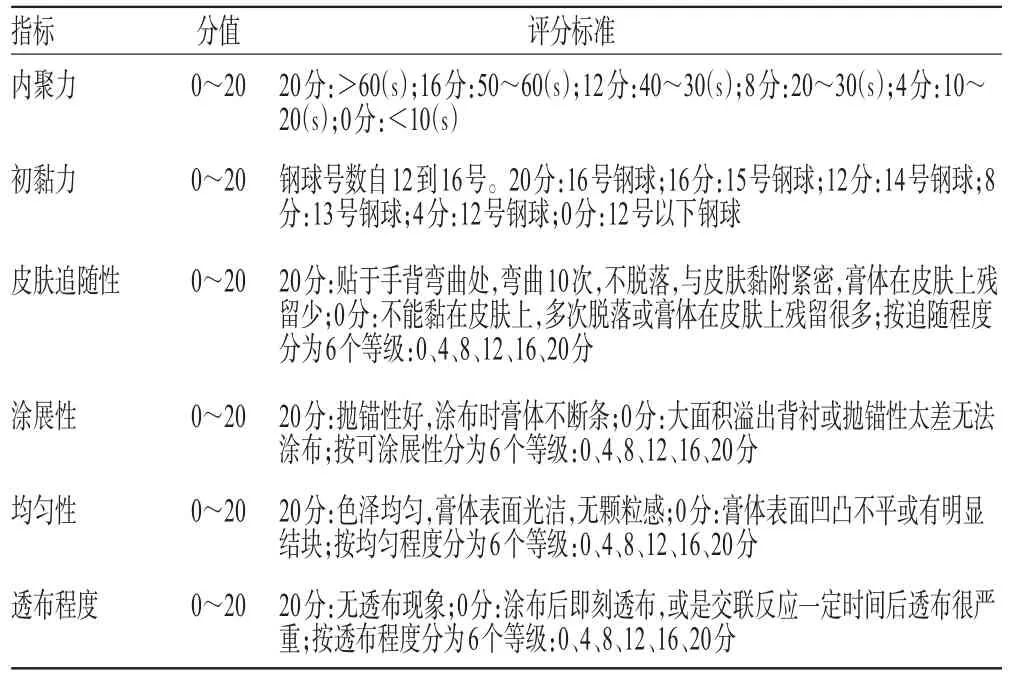

4.1.4 評分標準[10]評分標準見表1。

4.2 交聯組分

通過交聯組分即高價金屬離子與水溶性聚合物,如聚丙烯酸、羧甲基纖維素等形成交聯網絡結構,可極大地提高巴布膏基質的內聚強度,解決膏體殘留和污染衣物等問題[11]。

本研究選取NP-700與國外常用的交聯劑甘羥鋁組成交聯組分,在預試驗的基礎上固定處方中其他組分的量比,考察NP-700∶甘羥鋁=14∶1,交聯組分加入量分別為0.4、0.8、1.6、2.4、3.2 g時巴布劑物理性狀的差異。結果,加入量在0.8~2.4 g之間,膏體的涂展性好,無透布現象。根據以上結果,取交聯組分加入量為0.8 g,考察NP-700∶甘羥鋁=10∶1、12∶1、14∶1、16∶1、18∶1、20∶1時對結果的影響。結果,隨著NP-700比例的增大,膏體交聯速度明顯加快,比例過大,膏體涂展性差,易斷條;比例過小則膏體的拋錨性不好,且易透布。當NP-700∶甘羥鋁=14∶1和16∶1時,膏體的涂展性較好,無透布現象。

表1 評分標準Tab 1 Scoring criteria

4.3 保濕劑

保持巴布劑的高含水量在很大程度上決定了基質的黏著性和藥物的釋放速度,加入適量的保濕劑可防止基質中水分的揮發。基質中保濕劑的用量范圍為10%~60%較合適[12],目前以甘油和1,2-丙二醇較常用,而以兩者的復合體系的保濕效果更佳[13]。預試驗結果顯示,當保濕劑的用量超過11 g(44%)時,基質較稀,涂展性差。

取保濕劑的用量為10 g,采用甘油和1,2-丙二醇3種不同比例復合體系,分別照“3”項下“制法3”制備6片巴布劑(10 cm×12 cm),置于37℃的恒溫箱中10 d,計算累積失水率(累積失水率=(m0-m1)×100%/m0。式中,m0為巴布劑原重,m1為失水后質量),篩選保濕體系比例。結果,1,2-丙二醇的量越多保濕效果越差,當體系中兩者的比例為1∶1時,保濕效果較優。巴布劑失水率的測定結果見表2。

表2 巴布劑失水率的測定結果(n=3)Tab 2 Results of determination of water loss rate of cataplasm(n=3)

4.4 水分含量

水是高分子材料溶脹、溶解,并產生黏性的介質,一般中藥巴布劑的含水率以30%~60%較適宜[6]。固定處方中其他組分的量,按“3”項下“制法3”,制備5份含水量分別為8、10、12、14、16 mL的巴布劑。結果,當水的用量為14 mL時,膏體較稀,有輕微透布跡象;水量達16 mL時,透布明顯。

4.5 pH值調節劑

交聯反應一般在偏酸性條件下反應速度較快。但酸性過強時,局部反應過快,導致膏體不易混合均勻,且pH值還應該滿足皮膚耐受性的要求。目前較常用的pH值調節劑酒石酸,其常用含量為0.05%~3.0%。按“3”項下“制法3”,分別制備含酒石酸 0.02、0.03、0.04、0.05、0.06 g的巴布劑。結果,以0.02~0.04 g的酒石酸制備的巴布劑,膏體具有充足的涂布時間。

5 正交試驗優化處方

根據預試驗,確定了影響巴布劑各項指標的4個因素為NP-700-甘羥鋁(A)、甘油-1,2-丙二醇(B)、水(C)、酒石酸(D)。通過處方的單因素考察,確定了各因素的3個水平,照L9(34)正交表安排試驗。因素水平見表3;正交試驗結果見表4;方差分析結果見表5。

表3 因素水平Tab 3 Factors and levels

表4 正交試驗結果(n=3)Tab 4 Results of orthogonal test(n=3)

表5 方差分析結果Tab 5 Analyses of variance

由表4、表5可知,各因素在取值變化范圍內,對膏體的影響程度依次為A>B>C>D,其中因素A對試驗結果影響極其顯著,因素B對試驗結果影響顯著,因素C與D對結果影響不顯著,故優選工藝為A2B2C3D1,即NP-700∶甘羥鋁∶甘油∶1,2-丙二醇∶水∶酒石酸=1.5∶0.1∶3.8∶3.8∶12∶0.02(15∶1∶38∶38∶12 ∶0.2)。

6 最佳處方的驗證

以優選的工藝條件制備3批樣品,測定其評價指標,并進行綜合評定。結果,以優化工藝條件制備的巴布劑物理性能良好,綜合評分高,表明所選工藝合理、可行。驗證試驗結果見表6。

7 討論

表6 驗證試驗結果Tab 6 Results of verification test

本試驗重點考察巴布劑基質中幾種主要輔料之間的配比對巴布劑的外觀和物理特性的影響。以優化處方制備的竭紅跌打巴布劑具有很好的表觀物理性質,可反復揭貼,貼敷舒適性好,保濕性強。

試驗中還發現中藥浸膏的稠度、膏體涂布厚度及攪拌速度和時間對膏體也有一定影響。浸膏稠度太大,不易分散均勻,需要將其加熱成流動狀態,但冷卻后很快就會結團,影響膏體含量均勻性;當浸膏稠度為浸膏∶藥材=1∶2時,稠度適宜,可分散均勻。膏體涂布厚度對初黏力有影響,當涂布厚度超過4 mm時,初黏力明顯增大。膏體攪拌速度和時間對膏體各指標也有影響,速度大,會增加產生氣泡的概率,從而影響表面的光潔度,時間太長會破壞已經形成的交聯骨架結構,從而增加透布的可能,以60 r·min-1的攪拌速度,攪拌至膏體可拉絲,拉絲斷裂后回彈力強即可涂布。

本試驗制備的巴布劑具有良好的皮膚黏附性能,不易脫落,對該巴布劑的體外釋放及透皮吸收特性的研究將在下一步的試驗中進行考察。

[1]高成林,賈曉斌,陳 彥,等.中藥經皮給藥制劑的研究進展[J].中國藥房,2009,20(9):708.

[2]劉繼勇,胡晉紅,朱全剛,等.鹽酸西替利嗓巴布劑的研制及體外釋放特性[J].中國新藥雜志,2004,13(7):616.

[3]張尚斌,溫平康.麝黃巴布劑中麝香提取工藝的研究[J].中國藥房,2005,16(14):1117.

[4]潘林梅,郭立瑋,袁鑄人,等.中藥巴布劑產業化問題探討[J].中國藥房,2007,18(30):2394.

[5]王 瑾,楊 明,李 劍.中藥巴布膏劑的研究進展及存在的問題[J].中國藥業,2009,18(24):15.

[6]劉淑芝,郭春燕,金日顯.中藥巴布劑研究思路與方法[J].中國實驗方劑學雜志,2007,13(5):62.

[7]柳正青,胡晉紅,朱全剛,等.鹽酸格拉司瓊巴布劑基質處方設計[J].中國新藥雜志,2006,15(17):1467.

[8]國家藥典委員會編.中華人民共和國藥典(一部)[S].2010年版.北京:中國醫藥科技出版社,2010:附錄74.

[9]于曉佳,賈 偉.正交試驗法優選金鈴子巴布劑基質的研究[J].首都醫藥,2008,15(8):39.

[10]薛寶娟,龍致賢,王玉蓉.均勻設計法優選玄麝止痛巴布劑基質配方研究[J].中藥新藥與臨床藥理,2008,19(6):499.

[11]徐 暉,王紹寧,谷 野,等.巴布膏劑研制的一些問題[J].中醫外治雜志,2005,14(6):3.

[12]劉淑萍.巴布劑的研究進展及臨床應用[J].現代預防醫學,2010,37(16):3188.

[13]朱東芳,楊大凱.消炎鎮痛巴布膏劑的制備研究[J].中國實驗方劑學雜志,2010,16(10):26.