旋噴法處理軟弱下臥層地基

劉學新

1 概述

用旋噴法處理淤泥、淤泥質土、流塑、可塑粘土、粉土、砂土等具有較好的效果。

高壓旋噴樁是利用鉆機把帶有噴嘴的注漿管鉆進至土層預定深度后,以高壓設備使漿液成20 MPa~40 MPa的壓力從噴嘴中射流出來,沖擊破壞土體,形成預定形狀的空間,從土體剝落下來的土粒一部分隨著噴射流冒出地面,其余部分在噴射流的沖擊力、離心力和重力等作用下與注入的漿液攪拌混合,并按一定的漿土比例和質量大小有規律地重新排列,凝固后便在土中形成一個具有一定強度的固體,以達到改造土體的目的。

本文是利用高壓旋噴法處理某電廠化學水廠房基礎,使之達到設計使用要求。地基土層如下:①雜填土1.5 m~2.1 m,其下為粉質粘土(粘土):分布較廣,為基礎持力層,土層厚度2.50 m~4.10 m,厚度變化較大,土層呈淺灰色、土黃色、灰黃色,可塑為主,局部含粉砂,具較強粘性。地基承載力特征值為200 kPa。③淤泥、淤泥質土:以淤泥為主,局部為淤泥質土,是本場地范圍內淺層主要軟土層,具有承載力低、高壓縮性、高靈敏度、抗剪能力差等特點。局部厚度差異性較大,層厚0.50 m~3.20 m,平均厚度1.7 m左右。土層呈深灰色、灰黑色,流塑。含腐殖質,局部含較多腐木葉,具腐臭味。大多粘滑細膩,砂質含量少。地基承載力特征值為40 kPa。④粉質粘土、粘土:分布連續,層厚4.70 m~9.30 m,厚度變化較大。土層呈土黃色、灰黃色、灰褐色等,可塑為主。具中等~較強粘性。地基承載力特征值為210 kPa。⑤殘積粉質粘土、殘積粉土:為本場地主要殘積土,層厚2.80 m~11.00 m。呈褐紅色、磚紅色、褐黃色、褐色,可塑~硬塑,為泥巖、粉砂質泥巖及泥質粉砂巖等泥質類巖的風化殘積土,具中等~較強粘性。地基承載力特征值為260 kPa。

2 方案分析

由于地基存在軟弱下臥層,不滿足設計要求。處理方法:

方案一:采用水泥土攪拌樁復合地基方法處理,該方案是利用水泥作為主要固化劑,通過特別的攪拌機械將被加固土和水泥漿強制拌和,通過水泥水解、水化反應所生成的水泥水化物與土顆粒發生離子交換、團粒化作用、碳化反應以及硬凝反應等一系列物理—化學作用,形成具有一定強度的水穩定性的水泥加固土。但該方法在處理淤泥土的同時,將②粉質粘土(粘土)層一并處理。表層土強度很高,是不必加固的。

方案二:采用高壓旋噴法,將鉆桿直接鉆入淤泥層,在淤泥層進行噴射,鉆桿直徑小于50 mm,表層土不受干擾,在淤泥層注漿完畢后,不卸壓情況下快速經過表層。采用高壓旋噴樁方案的優勢在于可以直接處理淤泥層,噴漿后就可以施工基礎承臺,無需等混凝土強度達到后再施工基礎承臺,節省施工工期。另外,在復合地基計算時,公式:,其中,fsk為處理后樁間土承載力特征值,宜按當地的經驗取,無經驗時,可取天然地基承載力特征值。一般在工程設計中,大都是取天然地基承載力特征值進行計算的。在本工程中,取淤泥層的承載力時,要取用經深度修正后的地基承載力特征值,比修正前承載力是有一定提高的。

方案三:采用混凝土灌注樁地基方案,樁穿過淤泥層,樁端錨入⑤殘積粉質粘土、殘積粉土層。

3 經濟分析

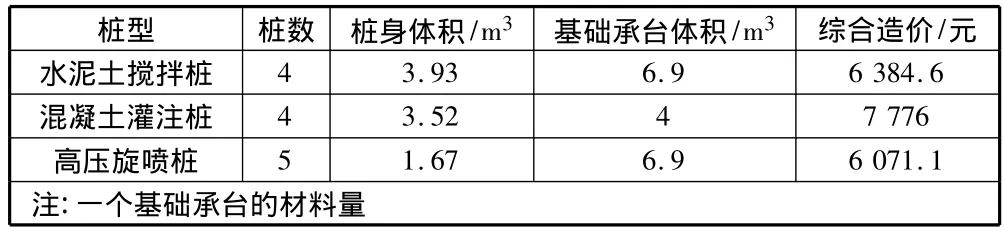

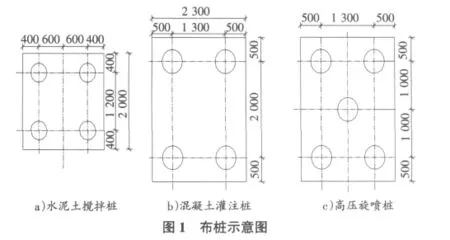

取一個柱基礎為例,水泥土攪拌樁采用500 mm直徑,樁長5 m。進入④粉質粘土層頂面,水泥摻加量17%。灌注樁采用直徑400 mm,樁長7 m,樁端進入⑤殘積粉質粘土、殘積粉土層。高壓旋噴樁采用直徑500 mm,僅處理1.7 m厚的淤泥層,見表1。布樁見圖1。

表1 三種方案的經濟分析比較

4 具體處理步驟

確定淤泥層位置和厚度,是旋噴法處理軟土下臥層的第一步,一般詳勘鉆孔間距都在30 m左右,要詳細確定下臥層厚度,30 m的間距顯然是大了些。實際工程需要加密探孔,以確定每個基礎承臺下的淤泥層位置和厚度。本工程使用洛陽鏟,對每個基礎下均做了觸探,因為土層不是很深,兩個工人2 d就探完了。每次探孔應把淤泥層的厚度記錄下來,經過詳細的探孔,地下淤泥層的厚度就全部暴露出來。確定注漿壓力和注漿量,是第二步的關鍵,應先在一塊空地處做實驗,確定注漿壓力和注漿量。注漿壓力不要過大,要根據加固土的軟硬強度,調整壓力。壓力過大,容易跑漿,壓力過小,起不到作用。在試驗區注漿后,要認真記錄注漿壓力和注漿量,達到強度后可用鉤機挖出看注漿效果。

5 結語

在軟土地基處理中,有很多處理方法,如水泥攪拌樁方案、CFG樁方案、碎石擠密樁方案、樁基方案等等,這些處理方法,都是處理表層軟土地基的做法,對于表層具有較硬土層而下臥層較軟的情況,處理起來只有上下一并處理。在實際工程中,經常會遇到有軟弱下臥層的地基土,不是每次計算下臥層都能通過的。尤其是上層是硬粘土層,下層是軟粘土層時,在擴散角取值時,GB 50007-2002建筑地基基礎設計規范表5.2.7要求3倍的壓縮模量比值一般都達不到,所以,只能按不擴散考慮。用高壓旋噴法處理軟弱下臥層地基土,此時會取得良好的經濟效果,同時,又能節省工期,事半功倍。

[1]王曉東.高壓旋噴樁復合地基在回填區的應用[J].山西建筑,2010,36(18):103-104.