基于GIS的冀北接壩山地地形特征數值研究

劉 玲,趙廷寧,鄭文龍,楊寶臣,劉進來

(1.北京林業大學水土保持學院教育部水土保持與荒漠化防治重點實驗室,北京 100083;2.豐寧滿族自治縣小壩子鄉政府,河北 豐寧 068350;3.河北省千松壩林場,河北 豐寧 068350)

小壩子位于冀北接壩山地,處于內蒙古高原和燕山山地的連接地帶,屬于半干旱的農牧交錯帶,是典型的環境脆弱帶。小壩子鄉是距北京最近的沙源區之一,也是京津地區重要的生態屏障,具有極為重要的生態位勢[1-2]。對小壩子鄉的地形因素進行分析,可為今后治理土地荒漠化和沙化、恢復建設小壩子鄉生態環境提供基礎數據。

基于DEM的地形特征信息提取技術是應用GIS從DEM中自動提取地球表面形態特征信息的地學分析技術,廣泛地應用于地質、地理、農業、林業、城市建設以及區域規劃等眾多領域,對于理解地球表面形狀具有重要的意義[3]。近幾年基于GIS的數字地形分析應用比較廣泛,本研究以小壩子為例,選擇能突出反映該地區地形特征的坡度、坡向、水文網等指標,應用GIS對冀北接壩山地做地形特征分析,并基于DEM數字地形分析自動提取河流網絡,生成了該區水文網分布圖。

1 研究區概況

小壩子鄉地處豐寧滿族自治縣西北部,位于接壩地區,屬壩緣山地,北連壩上高原,南接冀北山地丘陵區,是高原與山區的過渡地帶。全鄉土地總面積325.4km2,地理位置為北緯41°22'8″—41°34'6″、東經116°12'49″—116°29'30″,為典型的大陸性季風型半干旱氣候,屬接壩冷溫氣候類型區,年平均降水量409.3 mm,年平均氣溫為2.5~3.4℃,年4級以上風日數210d左右,8級以上大風日數最高可達65 d。研究區土壤以棕壤為主,褐土、潮土、黃土、沙黃土為輔,以北梁為中心到小壩子村以及河谷灘地分布有風沙土。研究區森林植被屬中溫帶落葉闊葉林,主要林種有油松、白樺、山楊、山杏、櫟類等,灌木以錦雞兒、歐李、酸棗、荊條等為主,草本植物多蒿屬、禾本科、地椒等。河谷盆地內多為人工栽培的楊、柳、榆、槐等。

2 研究方法

2.1 數據準備

本研究采用比例尺為1∶50000的豐寧小壩子地形圖,經掃描矢量化后得到數字等高線圖,等高距為10m,數據格式為shp;針對地形圖數據進行原始數據查錯和拓撲檢查以確保數據的準確性,數字化處理并標注高程值,輸出為shp格式,在Arc-GIS9.3中打開編輯。數字化的地形圖需要在ArcGIS9.3中進行柵格配準和矢量配準,作為基礎數據。

2.2 DEM的構建

格網DEM生成主要采用等高線構建TIN法,即在ArcGIS 9.3的工作平臺下,利用地形分析功能,由等高線建構TIN,由TIN線性內插生成GRID。由于矢量等高線的范圍比研究區范圍要大,內插TIN生成的DEM范圍要比行政區劃界線的范圍大,因此最后需要對生成的DEM進行裁剪來消除多余的邊界,對格網DEM進行空間濾波獲取DEM。

2.3 地形因子的提取與分析

2.3.1 坡度與坡向

地面坡度是反映地表斜面對水平面的傾斜程度的量值,對研究地貌過程和了解地貌發育有重要作用。坡度的大小制約著土壤侵蝕的強度,決定著水土保持措施的布設方式,關系著土地利用的方向及其規劃。在GIS軟件中,坡度是指GRID中像素高程值的變化率,計算結果以度、小數或百分數的形式存放在像素屬性中;坡向是指GRID中每個像素面的朝向,范圍為0~360b,其中0b代表北,90b代表東等。迄今為止,坡度和坡向的計算方法可歸納為5種:四塊法、空間矢量分析法、擬合平面法、擬合曲面法、直接解法。經證明,擬合曲面法是求解坡度的最佳方法,擬合曲面法一般采用二次曲面。以格網DEM為基礎,利用ArcGIS9.3的GRID模塊的地形分析功能,派生坡度、坡向圖,并對坡度進行分級,生成分級圖。

2.3.2 地形起伏度

地形起伏度對地表植被覆蓋度、土壤含水量分布等起基礎控制作用,還影響地理系統中幾乎一切能量交換過程與物質交換過程。在GIS空間分析中,地形起伏度是指在所指定的分析區域內所有柵格中最大高程與最小高程的差。地形起伏度的提取是在ARC/INFO的GRID模塊支持下,采用空間分析中的表面分析工具完成的。

2.3.3 水文網

在ArcGIS的支持下,在DEM基礎上通過水文分析工具對研究區的水文網進行提取,同時可以提取洼地區域。利用DEM生成的集水流域和水流網格,可以作為大多數地表水文分析模型的主要輸入數據。地表水文分析模型可用于研究與地表水流有關的各種自然現象和環境問題,例如洪水水位及泛濫情況,劃定污染影響區,預測某一地區的地貌改變等。

3 結果與分析

3.1 DEM及海拔分析

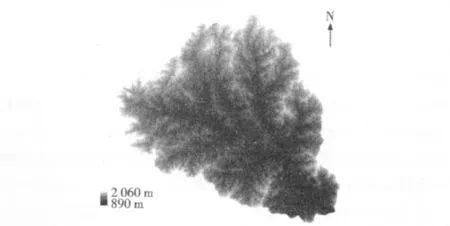

根據小壩子等高線建構的DEM圖(圖1),以格網DEM為基礎,利用ArcGIS9.3的GRID模塊的地形分析功能,派生坡度、坡向圖,并對坡度進行分級,生成分級圖。

圖1 研究區DEM圖

據格網DEM統計,研究區域面積為316.40km2,平均海拔1294.87 m,中位高程為1330m,最大高程2060m,46.7%的區域高程在1339 m以上,高程分級及其面積分布情況見表1。該區域平均海拔大于1000m,地勢起伏較大,是向北部壩上高原過渡的接壩山地地區。

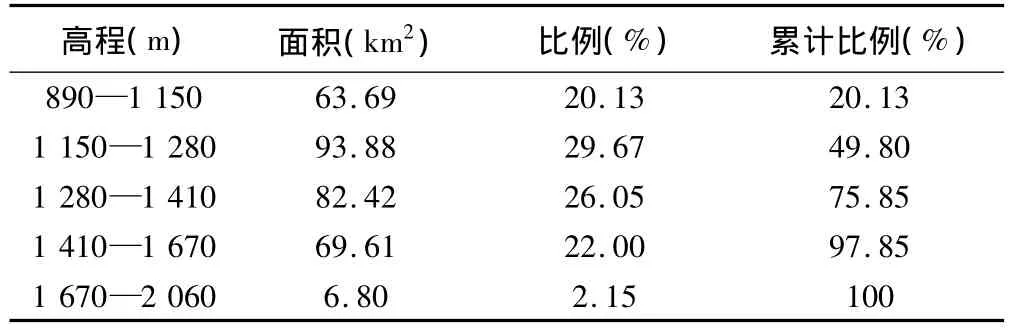

表1 研究區各級高程統計

3.2 坡度分析

不同的地貌類型,存在相應的地面坡度組合特征。坡度分級應該能有效地反映實際地面的坡度組合特點。合理的坡度分級,應有效地反映該地區的地形地貌規律,便于進行水土流失規律研究,便于進行水土保持措施及農、林、牧生產措施的布設。土壤侵蝕量的大小受地面坡度大小的制約,因為徑流速度決定侵蝕量的大小,而徑流速度又與坡度的平方根成正比,所以,土壤侵蝕量同地面的坡度值關系密切。

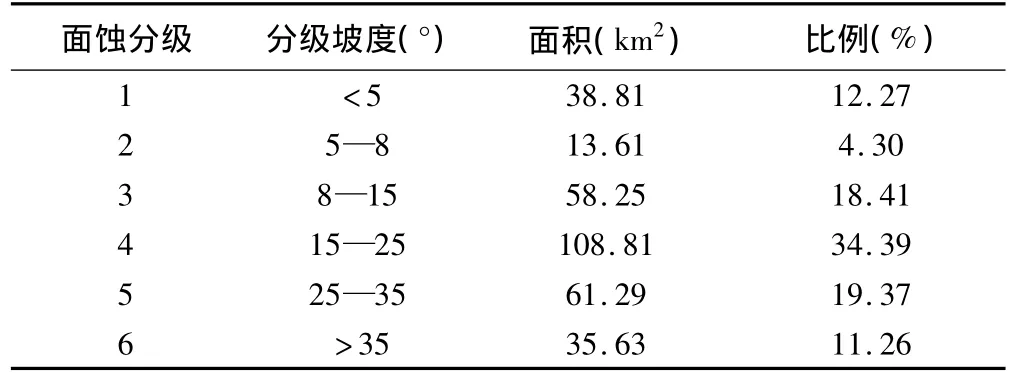

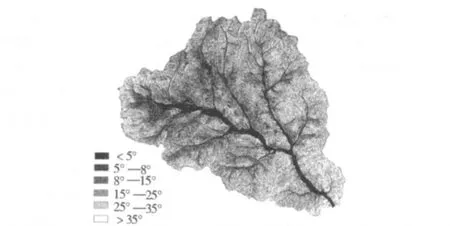

根據我國水力侵蝕強度分級指標[4]中面蝕分級標準,將坡度分為5 個等級:5°—8°、8°—15°、15°—25°、25°—35°、>35°,而<5°的區域為不易發生面蝕的平地或微坡地。通過對坡度分級統計(見表2),小壩子陸域<5°的平地和微坡面僅38.81km2,占研究區的12.27%,而>15°的陡坡、峻坡和峭坡的面積達205.73km2,占65.02%,其中>25°的面積為96.92km2。通過ArcGIS9.3空間分析工具進行坡度分析,生成面蝕分級標準下的坡度分級圖(圖2)。

表2 面蝕分級標準坡度分級統計

圖2 研究區坡度分級

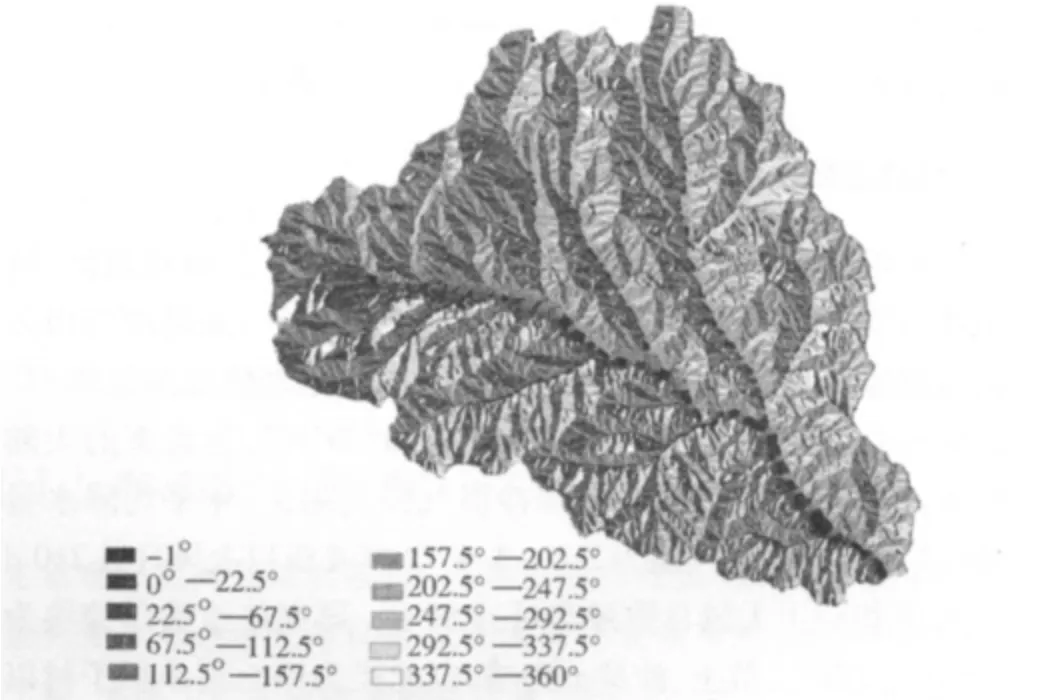

3.3 坡向分析

坡向圖層通過ArcGIS中的Spatial Analyst工具中的DEM模型坡向提取操作(Aspect)實現,試驗提取坡向分析圖分為平坦、東、西、南、北、東北、東南、西南、西北,結果見圖3。本研究根據地形等情況,以正北方向為0°將提取的坡向從0°到360°按順時針方向分為陰坡、半陰坡、陽坡、半陽坡4個等級,同時-1代表地勢平坦區域。坡向對于太陽輻射的研究具有指示意義,同時也對植被分布和植被建設有重要影響。

圖3 研究區土地坡向分級

3.4 起伏度分析

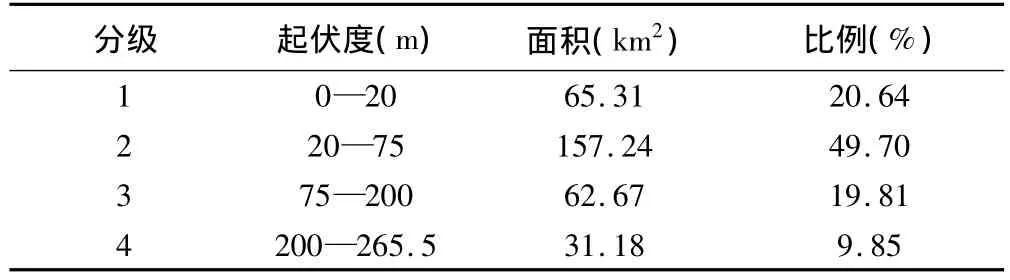

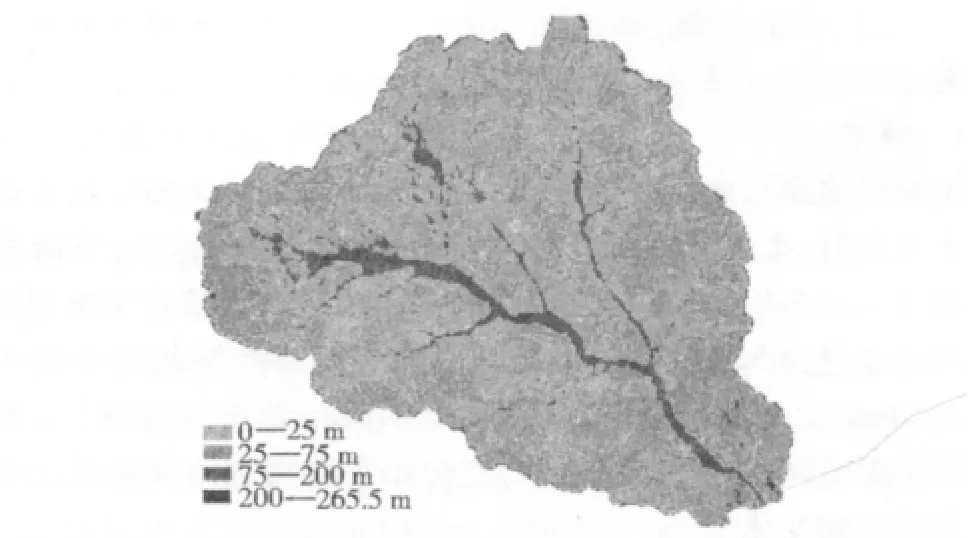

地形起伏度是特定區域內最高點海拔與最低點海拔的差值,是反映地形起伏的宏觀地形因子,現已成為劃分地貌類型的一個重要指標。利用DEM數據提出地形起伏度能夠直觀地反映地形起伏特征。

地形起伏度的具體提取方法為:激活DEM數據,使用Spatial Analysis下的柵格鄰域計算工具Neighborhood Statistics進行鄰域的計算。設置Statistic type得到DEM的最大值和最小值層面;使用柵格計算器Calculator,將最大值和最小值相減,即可得到一個新層面,其每個柵格的值是以這個柵格為中心的確定鄰域的地形起伏值。

從GRID模塊提取的起伏度圖可以看出,小壩子地形起伏與地勢及坡度具有明顯的相關性,同時與坡度的分布也有明顯關系,整個研究區起伏度在0—265.5m之間,平均值為64.1m。研究區地形起伏度分級及相應面積比例見表3。

表3 研究區地形起伏度分級統計

起伏度的提取是通過對柵格DEM進行鄰域分析,求得最大值與最小值的差值從而求得的,對分析得到的地形起伏度進行重新分類,得到地形起伏度專題圖,如圖4所示。

圖4 研究區地形起伏度分級

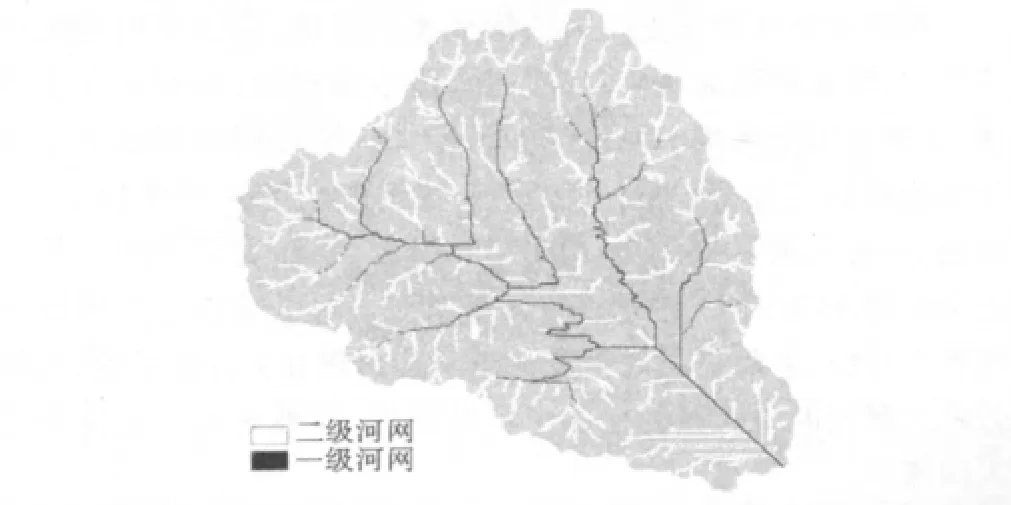

3.5 水文網分析

根據研究區DEM圖進行水文要素分析,生成水流方向分布圖、洼地分布圖、洼地深度圖、填充洼地生成的無洼地DEM圖、匯流累積量圖。

根據水文分析工具可以得到基礎的數據:研究區內水流方向圖和無洼地的DEM。在此基礎上得到匯流累積量圖,根據匯流累積量分級,最終生成該區域的溝谷水文網分布圖(見圖5),并且通過河網長度計算得到水文網密度是351m/km2。

圖5 研究區水文網分布

通過研究區水文網分布圖可以看到研究區自西北到東南地勢低洼,匯流累積量增加,河網匯流逐漸集中。河網集中的地區其水力侵蝕強度大,并且水成沙的可能性增加,所以是該區加強水保措施以及防風固沙的重點位置。

小壩子鄉境內發育潮河二級支流(小西河),從海子溝開始,流向東南,經喇嘛山入潮河一級支流,再經四間房、土城入潮河主流,然后途經大閣、南關、長閣、黑山嘴、窄嶺、天橋進入河北灤平,出河北省后注入密云水庫。根據水文網分析,匯流累積形成的河網與小西河的分布情況基本一致。

4 結論

綜上研究,小壩子地勢西北部略高,西北到東南方向形成河網流向。受地質構造線控制和流水的侵蝕作用,在山脊之間和山區內形成了許多大小不一的串珠狀河谷地形。復雜的地形對于研究區的沙漠化防治、植被、交通、經濟等會產生深遠的影響,地形分析意義重大。

本次研究基于ArcGIS9.3對研究區進行了地形分析,并通過DEM圖進行了高程分析;在DEM基礎上通過空間分析生成不同坡度分級圖,統計了各坡度分布面積;生成坡向分級圖,得到了地勢起伏度分級圖。進一步做出水文分析,最終生成河網分布圖,并通過計算得到研究區水文網密度值。這些結果的獲得可為流域規劃方案的制定提供理論依據和技術指導,有助于區域水土保持部門因地制宜地制定出合理的水保措施。

[1]孫少游,王賢會,王秀茹.豐寧滿族自治縣小壩子鄉接壩山地沙地起源及成因研究[J].現代農業科技,2009,13(2):292-295.

[2]郭雨華,趙廷寧,孫保平.河北豐寧小壩子鄉土地沙化成因分析及對策研究[J].水土保持應用技術,2006,4(10):18-21.

[3]方磊,劉文兆,李懷有.基于GIS的黃土高原溝壑區硯瓦川流域地形特征提取與分析[J].水土保持研究,2010,17(3):7-11.

[4]SL190—2007,土壤侵蝕分類分級標準[S].

[5]石嵐,徐麗娜,關作正.利用地統計分析及GIS技術實現流域面雨量預報[J].計算機應用,2009,29(12):115-117.

[6]趙牡丹,湯國安,陳正江,等.黃土丘陵溝壑區不同坡度分級系統及地面坡譜對比[J].水土保持通報,2002,22(4):33-36.

[7]張秀英,馮學智.基于數字地形模型的山區太陽輻射的時空分布模擬[J].高原氣象,2006,25(1):123 -127.

[8]謝陽生,唐小明,黃水生.基于GIS太陽直接輻射模型的研究[J].林業科學研究,2003,16(1):8-12.

[9]陳芬,陳文惠.基于GIS的福建省地形分析[J].華東理工大學學報,2009,32(2):185 -188.