外匯風險的種類及其管理方法

李曉紅

自20世紀70年代西方國家實行浮動匯率制以來,貨幣匯率波動頻繁,不僅幅度大,而且各種主要貨幣之間經常出現強弱地位互相轉換的局面,因此對于銀行、企業來說,外匯風險無時不在,如何防范和管理外匯風險就成為他們日常經營的重要方面。

外匯風險,又稱匯價風險,是指經濟主體在持有或運用外匯時,由于匯率的波動,使其遭受本幣價值損失的可能性。外匯風險有三個基本構成要素,即本幣、外幣和時間,三者缺一不可。如果沒有兩種貨幣間的兌換,也就不存在匯率波動所引起的外匯風險;同時,匯率變化總是與時間期限相對應,未清償的外幣債權債務金額越大,間隔時間越長,在此期間匯率波動的可能性就越大,外匯風險相對就大。

一、外匯風險的類型

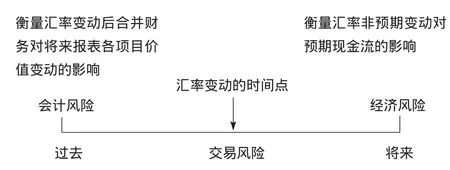

目前,較普遍的劃分方法是按照風險發生的時間階段不同,將外匯風險分為會計風險、交易風險和經濟風險三類(如圖1所示)。會計風險,是指經濟主體在對資產負債表和損益表進行會計處理中,將功能貨幣轉換成記賬貨幣時,因匯率波動而呈現賬面損失的可能性;交易風險,是指在運用外幣進行計價收付的交易中,經濟主體因外匯匯率變動而蒙受損失的可能性;經濟風險,是指意料之外的匯率變動可能引起企業未來一定期間盈余能力與現金流量變化的一種潛在風險。

圖1 外匯風險的分類

二、會計風險的管理方法

(一)資產負債表中性化法

首先,將外幣資產和負債劃分為風險資產和風險負債。所謂風險資產,是指使用現行匯率折算的資產;而使用現行匯率折算的負債為風險負債。其次,調整企業的資產和負債,使得以各種功能貨幣表示的資產和負債的數額相等,折算風險頭寸(即會計報表折算差額,等于受險資產與受險負債之差)為零。這樣,無論匯率怎樣變動,也不會帶來會計折算上的損失。

(二)資產負債保值法

資產負債保值法,是指通過調整短期資產負債結構,從而避免或減少外匯風險的方法。如果預測某種貨幣將升值,則增加以此種貨幣表示的短期資產,例如現金、短期投資、應收款、存貨等,或者減少以此種貨幣表示的短期負債;反之,如果預期某種貨幣將貶值,則減少該種貨幣表示的短期資產,增加短期負債。

(三)債務凈額支付法

債務凈額支付法,是指公司在清償其內部交易所產生的債權與債務關系,對各子公司、母公司與子公司之間的應付賬款和應收賬款進行劃轉與沖銷時,僅定期對凈額部分進行支付,以此減少風險性現金流動。

(四)澄清事實

向外界澄清匯總后公司利潤受匯率變動影響的事實,澄清事實后,股東和潛在的投資者會認識到會計風險表現出的是一種賬面損失,而非實際損失。于是,即使子公司實現的當地貨幣利潤被按照更疲軟的匯率匯總到母公司后,公司以母國貨幣表示的利潤出現大幅下降,公司股東和投資者也不會因此改變對公司的看法。

(五)其他方法

除了上述方法外,企業還有很多套期保值工具可供選用,如遠期外匯合同、外貨期貨交易、外匯期權交易等。其中常用的方法是風險對沖法,即在外匯市場上,利用合約的盈虧來沖銷折算損益。首先通過分析企業的資產負債表,確定可能出現的預期折算損失;其次采取相應的遠期交易來規避匯率風險。

三、交易風險的管理方法

(一)選擇正確的計價貨幣

在國際收付中,選擇何種貨幣計價結算至關重要,一般做法有:選擇可自由兌換的貨幣;付匯用軟貨幣,收匯用硬貨幣;盡量選擇本國貨幣;“軟”、“硬”貨幣搭配。

(二)利用貨幣保值條款

1.“一籃子”貨幣保值條款

“一籃子”貨幣條款,是指在簽訂合同時,確定支付貨幣與一籃子貨幣中各種貨幣的匯率,并規定匯率變動的調整幅度,如到期支付時,匯率變動超過規定的幅度,則按照支付時的匯率調整。由于一籃子貨幣中各種匯率有升有降,匯率風險分散,從而可以有效地避免外匯風險。

2.外匯保值條款

外匯保值條款,是指依據合同中的規定,從簽訂合同到貨幣的實際支付結算期間,如交易的結算貨幣貶值或升值超過雙方規定的幅度時,由買賣雙方按一定的比例共同承擔外匯風險。

(三)提前或延期結匯

一筆應收或應付賬款的時間結構對外匯風險的大小具有直接影響。時間越長,匯率波動可能性越大,外匯風險相對就越大,反之越小。因此企業應根據實際情況,預測計價貨幣匯率的變動趨勢,靈活掌握收付時間。

(四)調整貿易條件

1.價格調整法

在進出口貿易中,由于某些原因使出口不得不用軟貨幣成交,進口不得不用硬貨幣成交,這樣就存在外匯風險。為了防范風險。可采取價格調整法,主要有加價保值法和壓價保值法兩種。

2.合同調整法

合同調整法,是將進出口商面臨的匯率風險轉嫁給國內消費者的一種方法。即從事進口業務的企業把商品賣給國內生產廠家、商家或消費者時,以外幣計價或加價來避免自己的匯率風險。

(五)平衡法

平衡法,是指通過選擇計價貨幣,力求使貨幣收付數額達到或接近平衡,以抵消或減輕匯率變動帶來的風險,也就是創造一個與存在風險相同的資金,數額相等、期限相同、方向相反的外匯流動,使外匯資金有進有出以避免外匯風險。

(六)參加外匯保險法

參加外匯保險,是指涉外主體向有關保險公司投保匯率險,一旦因匯率變動而蒙受損失,便由保險公司給予合理的賠償。匯率風險的保險一般由國家承擔。

(七)外匯市場操作

交易合同簽訂后,涉外經濟主體還可以利用外匯市場和貨幣市場來規避匯率風險,可供選擇的管理方法有:即期外匯交易;遠期外匯交易;外匯期貨交易;外匯期權交易;掉期交易;貨幣互換;BSI法,即借款——即期合同——投資法和LSI法,即提早收付——即期合同——投資法。

(八)國際信貸法

國際信貸法,是指在中長期國際收付中,企業利用國際信貸形勢,一方面獲得資金融通,另一方面轉嫁或抵消外匯風險。主要有出口押匯;打包放款;外幣應收票據貼現;福費廷和保付代理。

四、經濟風險的管理方法

經濟風險涉及生產、銷售、原材料供應等經營管理的各個方面,因此對經濟風險的管理超出了財務經理的職能,需要公司決策層直接參與,即從長期利益出發,從經營的不同側面全面考慮企業的發展,并制定相應政策,盡可能降低匯率變動對現金流量的影響。一般對它的管理可以通過實施經營多元化策略,即從市場營銷和生產經營兩方面入手來達到。

(一)市場營銷管理

1.市場選擇與分割

當匯率發生變動時,出口企業首先要考慮的問題是如何進行市場選擇。一般來說,當一國貨幣貶值時,其出口產品的外幣價格由于匯率的變化而下降,該國出口產品的價格競爭力將增強,這時便可依靠其價格競爭優勢擴大在其它國家的市場份額;其次,適當地分割出口產品市場,因為福利水平比較高的發達國家對進口商品價格變動的敏感度低于福利水平較低的發展中國家,所以當本國貨幣升值時,出口企業可以適當地增加對福利水平較高的國家出口,減少對福利水平較低的國家的出口,以降低匯率波動對出口企業的影響;反之,就擴大對福利水平較低的國家出口。

2.定價策略

市場占有率與利潤額是企業在調整定價策略時必須考慮的兩個問題。一般來說,當本國貨幣貶值時,本國的出口產品在國際市場上具有較強的競爭力,這時出口商將面臨兩種選擇:維持價格,擴大市場份額;或提高價格,維持原有市場份額,提高利潤率。反之,當本國貨幣升值時,出口商的兩種選擇是:維持價格,降低市場份額;或降低價格,維持原有市場份額。

3.促銷策略

在確定用于廣告、推銷和直銷的預算規模時,任何一個企業,尤其是跨國公司應該考慮由于匯率的變化而帶來的風險,在全球范圍內安排促銷預算。當本國貨幣貶值后,出口企業用于廣告或銷售的單位本國貨幣支出帶來的回報,將會由于出口產品的價格的增強而增加。相反在本國貨幣升值時,營銷支出所帶來的回報將減少,此時企業需要進行產品策略調整。

4.產品策略

產品策略是指企業通過調整新產品投放市場的時機、新生產線的建立以及新產品的研制等策略來規避匯率風險。首先,在新產品投放的時機選擇上,如果本國貨幣貶值,企業可利用貶值對出口所帶來的價格競爭優勢推銷新產品;其次,在建立新的生產線方面,當本國貨幣貶值時,企業將能夠在國內外建立新的生產線,并擴大產品的消費群體,當本國貨幣升值時,企業將其新生產線建立在高福利、對價格變動不敏感的國家或地區;最后,在新產品的研制方面,企業應注重在研究與開發方面投入足夠的資金,以確保不斷向市場投放新產品,增強市場競爭力,針對市場匯率的變化,根據不同的消費市場投放相應的新產品。

(二)生產經營管理

1.廠址的選擇

對于向貨幣貶值國家出口、而且沒有在當地設立子公司的企業而言,從國外進口零部件可能還不足以維持其單位獲利能力,那么這些企業在面對本幣升值時,應考慮在海外建立新的廠址。

2.生產投入的分散化

如果企業產品生產投入實現分散化,則能夠有效地對付匯率風險。例如,自20世紀80年代初美元升值后,許多美國跨國公司為了降低生產成本,紛紛到國外投資建立子公司,實現就地生產。有的則從海外進口低價的零部件。

3.生產和銷售基地的調整

在匯率出現意外變化后,通過比較不同國家、地區的生產成本與銷售的變化,趨利避害,迅速調整其經營策略,增加有競爭力的子公司的份額.減少競爭力弱的子公司的份額,使整個公司在國際市場上更具有競爭力。例如當本國貨幣升值時,可以減少在本國的生產,而在本國貨幣貶值時可以增加在本國的生產。

[1]王雅杰:《國際金融理論·實務·案例》,清華大學出版社,2006年2月.

[2]黃志強:《國際金融實務》,高等教育出版社,2009年6月.

[3]孔立平:《國際金融》,清華大學出版社,2010年9月.

[4]陳湛勻:《國際金融理論·實務·案例》,立信出版社,2004年8月.