PLC智能控制系統(tǒng)在棚栽溫室上的應(yīng)用

呼天星

(延安職業(yè)技術(shù)學院,陜西 延安 716000)

隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展,設(shè)施農(nóng)業(yè)因其涉及學科廣、科技含量高、與人民生活關(guān)系密切,己越來越受到人們的重視。這也為我國大型現(xiàn)代化溫室的發(fā)展提供了極好的機遇,并產(chǎn)生巨大的推動作用。但到目前為止,絕大多數(shù)大棚、日光溫室內(nèi)環(huán)境主要仍靠人工經(jīng)驗來管理,缺乏系統(tǒng)的科學指導(dǎo)。其栽培技術(shù)缺乏量化指標,主要靠管理者的經(jīng)驗,只能被動地實現(xiàn)保溫、降溫、遮陽和防雨,而不能主動地調(diào)節(jié)溫、光、水、肥、氣,這幾乎成了限制溫室作物高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種植的主要障礙。可見,溫室控制技術(shù)的發(fā)展,對于溫室產(chǎn)業(yè)乃至我國的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程具有深遠的影響。

1 溫室控制技術(shù)現(xiàn)狀

溫室是一種可以改變植物生長環(huán)境、為植物生長創(chuàng)造最佳條件、避免外界四季變化和惡劣氣候?qū)ζ溆绊懙膱鏊K圆晒飧采w材料作為全部或部分結(jié)構(gòu)材料,可在冬季或其他不適宜露地植物生長的季節(jié)栽培植物。溫室生產(chǎn)以達到調(diào)節(jié)產(chǎn)期,促進生長發(fā)育,防治病蟲害及提高質(zhì)量、產(chǎn)量等為目的。而溫室設(shè)施的關(guān)鍵技術(shù)是環(huán)境控制,該技術(shù)的最終目標是提高控制與作業(yè)精度。

我國對于溫室控制技術(shù)的研究較晚,始于20世紀80年代。我國工程技術(shù)人員在吸收發(fā)達國家溫室控制技術(shù)的基礎(chǔ)上,掌握了人工氣候室內(nèi)微機控制技術(shù)。該技術(shù)僅限于溫度、濕度和CO2濃度等單項環(huán)境因子的控制。之后,我國的溫室控制技術(shù)得到了迅速發(fā)展。但由于我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平較低,農(nóng)業(yè)勞動力大量過剩,且溫室的一次性投資大,資金短缺以及對操作人員的素質(zhì)要求比較高等因素,限制了溫室控制技術(shù)在溫室系統(tǒng)的發(fā)展。

從溫室控制技術(shù)的發(fā)展狀況來看,大致經(jīng)歷了手動控制;自動控制;智能化控制3個發(fā)展階段。

手動控制。這是在溫室技術(shù)發(fā)展初期所采取的控制手段,它并沒有真正意義上的控制系統(tǒng)及執(zhí)行機構(gòu)。生產(chǎn)一線的種植者既是溫室環(huán)境的傳感器,又是對溫室作物進行管理的執(zhí)行機構(gòu),他們是溫室環(huán)境控制的核心。

自動控制。這種控制系統(tǒng)需要種植者輸入溫室作物生長所需環(huán)境的目標參數(shù),計算機根據(jù)傳感器的實際測量值與事先設(shè)定的目標值進行比較,以決定溫室環(huán)境因子的控制過程,控制相應(yīng)機構(gòu)進行加熱、降溫和通風等動作。計算機自動控制的溫室控制技術(shù)實現(xiàn)了生產(chǎn)自動化,適合規(guī)模化生產(chǎn),勞動生產(chǎn)率得到提高。通過改變溫室環(huán)境設(shè)定目標值,可以自動地進行溫室內(nèi)環(huán)境氣候調(diào)節(jié),但是這種控制方式對作物生長狀況的改變難以及時作出反應(yīng),難以介入作物生長的內(nèi)在規(guī)律。目前我國絕大部分自主開發(fā)的大型現(xiàn)代化溫室及引進的國外設(shè)備都屬于這種控制方式。

智能化控制。這是在溫室自動控制技術(shù)和生產(chǎn)實踐的基礎(chǔ)上,通過總結(jié)、收集農(nóng)業(yè)領(lǐng)域知識、技術(shù)和各種試驗數(shù)據(jù)構(gòu)建的系統(tǒng),以植物生長的數(shù)學模型為理論依據(jù),研究開發(fā)出的一種適合不同作物生長的溫室專家控制系統(tǒng)技術(shù)。這種智能化的控制技術(shù)以溫室綜合環(huán)境因子作為采集與分析對象,通過專家系統(tǒng)的咨詢與決策,給出不同時期作物生長所需要的最佳環(huán)境參數(shù),并據(jù)此對實時測得的數(shù)據(jù)進行模糊處理,自動選擇合理、優(yōu)化的調(diào)整方案,控制執(zhí)行機構(gòu)的相應(yīng)動作,實現(xiàn)溫室的智能化管理與生產(chǎn)。

溫室控制技術(shù)沿著手動、自動、智能化控制的發(fā)展進程,向著設(shè)施越來越先進、功能越來越完備的方向發(fā)展,溫室環(huán)境控制向著基于作物生長模型、溫室綜合環(huán)境因子分析模型和溫室信息自動采集及智能控制方向發(fā)展。

2 溫室控制技術(shù)的應(yīng)用前景

智能化溫室是在可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)下開辟的農(nóng)業(yè)新方向。從作物產(chǎn)量角度來看,它具有很高的單位面積產(chǎn)出值;就環(huán)境保護角度而言,它不僅可以產(chǎn)出清潔的瓜果蔬菜,而且由于精確控制化肥及其他添加劑的用量,也避免了對土壤和地下水的污染。我國的溫室環(huán)境控制技術(shù)與國外的相比還比較落后,最近幾年才真正實現(xiàn)計算機自動控制。目前我國的現(xiàn)代化溫室,除智能化控制系統(tǒng)外,硬件系統(tǒng)基本達到與國際同步的水平。將智能控制系統(tǒng)應(yīng)用于溫室的實施監(jiān)控與自動調(diào)控技術(shù)無疑是溫室發(fā)展的新亮點,也是溫室控制技術(shù)發(fā)展的大勢所趨。其發(fā)展?jié)摿皯?yīng)用空間大,對農(nóng)民的實際生產(chǎn)有很重要的指導(dǎo)意義。

目前,溫室環(huán)境控制技術(shù)的發(fā)展趨勢主要有以下幾個方面。

2.1 智能化

隨著計算機技術(shù)、傳感技術(shù)和自動控制技術(shù)的不斷發(fā)展,溫室計算機環(huán)境控制系統(tǒng)的應(yīng)用將由簡單的以數(shù)據(jù)采集處理和監(jiān)測為主,逐步轉(zhuǎn)向以知識處理和應(yīng)用為主。軟件系統(tǒng)的研制開發(fā)將不斷深入完善,而且應(yīng)用前景非常廣闊。近幾年來神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、模糊推理等人工智能技術(shù)在溫室栽培中得到了不同程度的發(fā)展和應(yīng)用。

2.2 網(wǎng)絡(luò)化

網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的發(fā)展促進了信息傳播。我國幅員遼闊,氣候復(fù)雜,勞動者整體素質(zhì)較低,利用網(wǎng)絡(luò)進行在線和離線服務(wù),可以對不同區(qū)域進行監(jiān)測、比較,不僅給管理帶來很大的方便,而且可以提高勞動生產(chǎn)率。

2.3 分布式

分布式系統(tǒng)通常可分為上、下2層。上層主要用作系統(tǒng)管理,其他各種功能如測量與控制任務(wù)等,主要由下層完成。下層由許多各自獨立的功能單元組成,每個單元只完成一部分工作。

面向?qū)ο蟮姆植际较到y(tǒng),每一個功能單元針對一個對象。

2.4 綜合環(huán)境調(diào)控

就是以實現(xiàn)作物的增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)為目標,把影響作物生長的多種環(huán)境參數(shù),如光照、溫度、濕度、CO2濃度等,都保持在適宜作物生長的狀態(tài),并盡可能使用最少量的環(huán)境調(diào)節(jié)裝置,既省時又節(jié)能,還能使勞動者愉快地從事生產(chǎn)勞動。

2.5 變動的環(huán)境控制系統(tǒng)

在該系統(tǒng)中并不設(shè)置一個固定的溫度值,溫室中的溫度在最高和最低溫度范圍內(nèi)可進行變動,以求在一個較長的時間段內(nèi)達到理想的平均溫度。這樣計算機可以根據(jù)室外的小氣候,在使用最低能耗、最佳利用溫室中的現(xiàn)有設(shè)備的情況下自由進行調(diào)節(jié)。可變動的環(huán)境控制系統(tǒng)目前主要側(cè)重于溫度、光照、相對濕度、CO2濃度等方面的研究,在溫室作物產(chǎn)量上已表現(xiàn)出比較滿意的效果。

2.6 藍牙技術(shù)

運用這種技術(shù)把溫室環(huán)境自動檢測與控制系統(tǒng)中的各個電子檢測裝置和執(zhí)行機構(gòu)無線地連接起來,以達到便捷地對溫室環(huán)境參數(shù)進行自動檢測,靈活地對溫室環(huán)境參數(shù)進行自動控制的目的。便攜式環(huán)境參數(shù)采集器內(nèi)部裝有溫度、濕度、光照等各種傳感器,并嵌入了藍牙芯片,這種參數(shù)采集器可以便捷地放置在溫室內(nèi)的不同位置,并具有無線通信功能。控制器同樣嵌入了藍牙芯片,它一方面與便攜式環(huán)境參數(shù)采集器無線連接,另一方面通過RS-485通信總線與溫室內(nèi)的計算機控制裝置相連接。

3 PLC智能溫室控制系統(tǒng)總體方案的設(shè)計

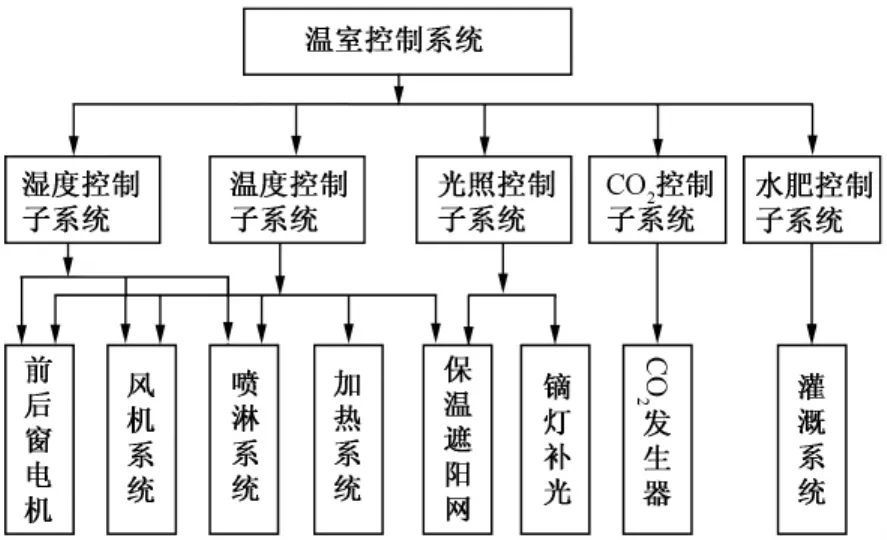

根據(jù)作物生長所需要的環(huán)境模型制定環(huán)境設(shè)施輸出方案是溫室環(huán)境控制的關(guān)鍵技術(shù)。為避免控制方案過于復(fù)雜,選擇最重要的環(huán)境因子如溫室內(nèi)空氣溫度、濕度、光照、CO2濃度作為基本的監(jiān)測和控制項目,針對日光溫室自身特點,制訂如圖1所示的控制系統(tǒng)整體設(shè)計方案。

圖1 智能溫室綜合控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

系統(tǒng)主要由上位機、PLC、數(shù)據(jù)采集單元及執(zhí)行機構(gòu)3部分組成。各傳感器對溫室內(nèi)溫度、濕度等參數(shù)進行實時檢測,經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換器后送入單片機,完成數(shù)據(jù)采集;PLC為核心控制器,PC機與組態(tài)軟件作為監(jiān)控模塊,兩者通過串口進行通信來控制系統(tǒng)的執(zhí)行部件,實現(xiàn)了過程的智能化、人性化。其突出特點是單片機價格低廉,PLC編程靈活,PC機存儲空間大,因此,具有相當高的性價比。而且,PLC有各種組態(tài)模塊功能,通過先進的現(xiàn)場總線技術(shù),可實現(xiàn)多臺PLC、多個溫室的網(wǎng)絡(luò)化分布式控制,特別適合上、下位機結(jié)合的大型連棟溫室集群控制。其上位機的功能有:介入互聯(lián)網(wǎng)、PLC采集數(shù)據(jù)上傳的管理、設(shè)定點的下載、控制算法的優(yōu)化與生成等。其缺點是投資較大,一般農(nóng)業(yè)用戶難以接受。

3.1 溫度傳感器系統(tǒng)設(shè)計

對溫度傳感器型號的選用首先應(yīng)該考慮使用方便,變換電路簡單等特點。

溫度傳感器AD590是應(yīng)用較普遍的一類傳感器。AD590是電流輸出型溫度傳感器,以電流輸出量作為溫度指示。它的輸出電流精確地正比于絕對溫度,可以作為精確測溫元件。AD590只需要一個電源 (4~30 V),即可實現(xiàn)溫度到電流源的轉(zhuǎn)換,使用方便。AD590在常溫區(qū)范圍內(nèi)校正后,測量精度可達±0.1℃。作為一種正比于溫度的高阻電流源,它克服了電壓輸出型溫度傳感器在長距離溫度遙測和遙控應(yīng)用中電壓信號損失和噪聲干擾問題,不易受接觸電阻、引線電阻、電壓噪聲的干擾,因此,除適用于多點溫度測量外,特別適用于遠距離溫度測量和控制。

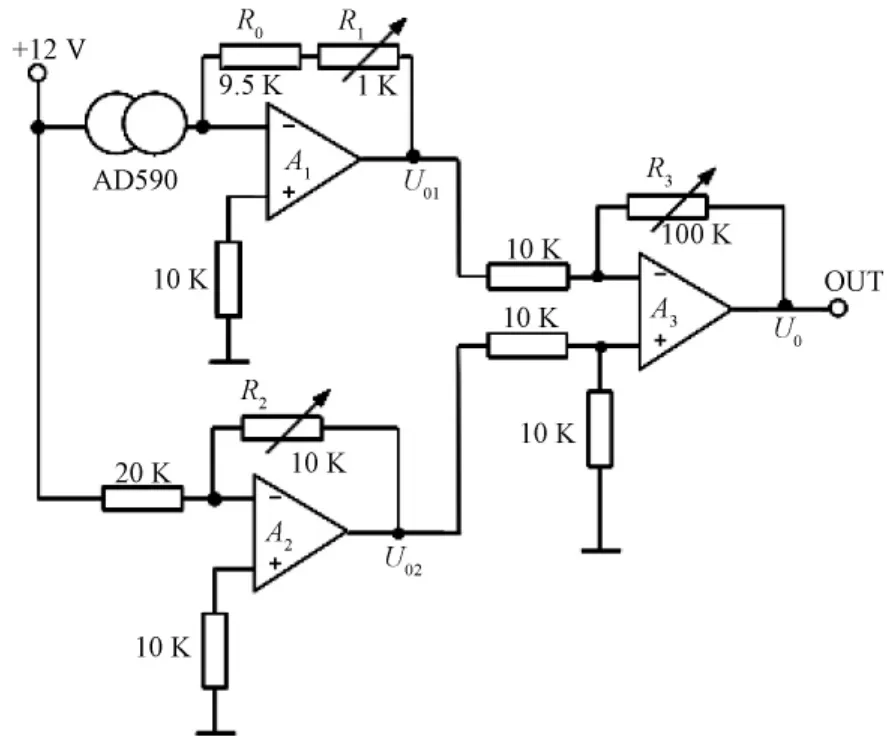

為克服簡單電路的缺陷,使增益調(diào)整和補償調(diào)整相互獨立,設(shè)計了具有獨立調(diào)節(jié)功能的測溫電路(圖2)。AD590的輸出電流 I=(273+T)μA(T為攝氏溫度),因此測得電壓U01=(273+T)μA×10 kΩ=(273+T) ×10-2V。但由于 AD590的增益有偏差,電阻也有誤差,因此應(yīng)對電路進行調(diào)整。調(diào)整的方法為:把AD590放于冰水混合物中,調(diào)整電位器 R1,使 U01=2.732 V;或者在室溫(25℃)的條件下通過調(diào)節(jié)電位器R2,使電壓U02=-2.73 V,調(diào)整電位器R3,使U0=1.25 V。這種調(diào)整的方法,可以保證在0℃或25℃附近有較高精度。

3.2 濕度傳感器系統(tǒng)設(shè)計

電容式濕度傳感器的動態(tài)范圍大,動態(tài)響應(yīng)快,幾乎沒有零漂,結(jié)構(gòu)簡單,適應(yīng)性強。基于以上原因,選用電容式濕度傳感器HS1101。HS1101為固態(tài)聚合物結(jié)構(gòu),相對濕度精度高達±2%;極好的線性輸出;1% ~99%濕度量程;-40~100℃的溫度工作范圍,響應(yīng)時間5 s;濕度輸出受溫度影響極小,防腐蝕性氣體;常溫使用無需溫度補償,無需校準;電容與濕度變化0.34%;長期穩(wěn)定性及可靠性;年漂移量0.5%相對濕度。具有最突出的優(yōu)點是長期穩(wěn)定性極強,制成的儀表和傳感器產(chǎn)品可以達到較高的精度。

圖2 溫度測量的電路

將HS1101接入555定時器組成的振蕩器電路中,輸出一定頻率的方波信號。這種方法具有結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,具體的測量電路如圖3。

圖3 濕度測量的電路

選用的NE556芯片,它內(nèi)部含有2個NE555定時器。其中R1、R2、C1、C2和 NE556構(gòu)成多諧振蕩器,外接電阻R1、R2與濕敏電容C1構(gòu)成了對電容C1的充電回路,7端通過芯片內(nèi)部的晶體管對地短路又構(gòu)成了對C1的放電回路,并將引腳2、6端相連引入到片內(nèi)比較器。該振蕩電路2個暫穩(wěn)態(tài)的交替過程如下:首先電源 UCC通過 R1、R2向C2充電,經(jīng)t1充電時間后,UC2充至芯片內(nèi)比較器的高觸發(fā)電平,約2/3UCC,此時輸出引腳3端由高電平突降為低電平,然后通過R2放電,經(jīng)t2放電時間后,UC2下降到比較器的低觸發(fā)電平,約1/3UCC,此時輸出引腳3端又由低電平躍升為高電平。如此反復(fù),形成方波輸出。

3.3 溫室控制子系統(tǒng)組成

溫室控制系統(tǒng)由溫度控制子系統(tǒng)、濕度控制子系統(tǒng)、光照控制子系統(tǒng)、CO2控制子系統(tǒng)和水肥控制子系統(tǒng)等5個子系統(tǒng)組成,各子系統(tǒng)各控制著1個或若干個執(zhí)行部件 (圖4)。

圖4 溫室控制子系統(tǒng)的組成

3.4 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計

數(shù)據(jù)采集是整個控制與管理系統(tǒng)的重要組成部分,要對環(huán)境和設(shè)備進行控制,必須對環(huán)境和設(shè)備的狀態(tài)進行監(jiān)測,經(jīng)過分析決策,然后實施調(diào)控行為。

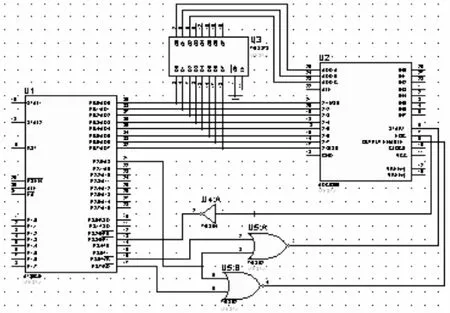

本模塊采用AT89C51單片機作為控制核心,通過各傳感器對溫室內(nèi)溫度、濕度、光照、CO2濃度等參數(shù)實時檢測,經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后送入單片機。數(shù)據(jù)采集處理電路如圖5。

數(shù)據(jù)采集與轉(zhuǎn)換由8位逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器ADC0809來完成。ADC0809內(nèi)部具有鎖存控制的8路模擬開關(guān),外接8路模擬輸入端,可同時對8路0~5 V的輸入模擬電壓信號分時進行采集轉(zhuǎn)換。ADC0809與 AT89C51單片機的接口見圖 2,ADC0809的8位數(shù)據(jù)輸出引腳直接與數(shù)據(jù)總線相連,地址譯碼引腳 A、B、C分別與 74LS373的Q0、Q1、Q2相連,以選通 INO~IN7中的一個通道,INO~IN7的通道地址為 EFF8H-EFFFH。AT89C51的P2.0作為片選信號,在啟動A/D轉(zhuǎn)換時,由單片機的寫信號WR和P2.0控制 ADC的地址鎖存和轉(zhuǎn)換啟動。由于 ALE與 START連在一起,因此ADC0809在鎖存通道地址的同時也啟動轉(zhuǎn)換,在讀取轉(zhuǎn)換結(jié)果時,用單片機的讀信號RD和P2.0接或非門產(chǎn)生的正脈沖作為OE信號,用以打開三態(tài)輸出鎖存器。

圖5 數(shù)據(jù)采集處理的電路

3.5 模糊控制器結(jié)構(gòu)

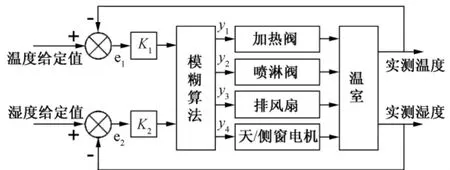

按溫室控制系統(tǒng)的任務(wù),控制系統(tǒng)至少由4個子系統(tǒng)組成,分別對光照、溫度、濕度和二氧化碳濃度進行控制。現(xiàn)以室內(nèi)溫度和濕度作為主要被控制量,以加熱器、風扇、噴淋、天窗和側(cè)窗等執(zhí)行機構(gòu)作為控制手段。系統(tǒng)輸入變量為溫度誤差、濕度誤差,輸出變量為調(diào)節(jié)溫度和濕度的控制量,控制設(shè)備為:加熱閥、風機、噴淋閥、天/側(cè)窗。因此,本系統(tǒng)采用兩輸入-四輸出結(jié)構(gòu)的模糊控制器,將溫濕度誤差e1、e2作為控制器輸入,控制器的輸出變量分別用 y1、y2、y3、y4表示,模糊控制器結(jié)構(gòu)如圖6。

圖6 模糊控制器結(jié)構(gòu)

4 小結(jié)

在對現(xiàn)代溫室控制的現(xiàn)狀以及溫室控制系統(tǒng)存在的問題2個方面進行充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,研究并設(shè)計適合溫室控制的智能溫室控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有如下特點。

根據(jù)溫室傳感器系統(tǒng)需求,基于模擬電子技術(shù)和傳感器系統(tǒng)設(shè)計理論,設(shè)計的溫度傳感器系統(tǒng)具有高精度、低成本的特點。

采用單片機+PLC+PC機組成的溫室綜合控制系統(tǒng),用單片機實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集功能,可降低成本、節(jié)約空間,PLC編程靈活,PC機存儲空間大,因此,具有相當高的性價比。

提出模糊智能控制方案,采用兩輸入-四輸出結(jié)構(gòu)的模糊控制器,符合溫室環(huán)境是一個非線性、分布參數(shù)、時變、大時延、多變量藕合的復(fù)雜對象的實際。

采用先進的MCGS組態(tài)軟件,可自動檢測并記憶全年任意時間的環(huán)境溫度地溫及濕度值,還可根據(jù)需要,預(yù)先設(shè)定自動記錄各種數(shù)據(jù)的時間周期;采用可視化編程,提高了編程效益。

[1]黃柱深,黃超麟.基于 PLC的高精度溫度控制系統(tǒng) [J].機電工程技術(shù),2006,35(2):65-66.

[2]楊萬能,秦付軍.基于 PLC的網(wǎng)絡(luò)溫度監(jiān)控系統(tǒng)的研究[J].西華大學學報,2006,25(6):71-72.

[3]蔡軍,曹慧英.基于PLC的溫控系統(tǒng)設(shè)計與研究 [J].微計算機信息,2007,23:26-28.

[4]戴星,謝守勇,何炳輝,等.基于 PLC的溫室控制系統(tǒng)的研究 [J].農(nóng)機化研究,2007(1):129-132.

[5]馬瑩,鄭文斌.基于PLC和組態(tài)軟件的加熱爐溫度控制系統(tǒng) [J].中國科技信息,2007,21:64-67.