世界改變中國,還是中國改變世界?

石勇

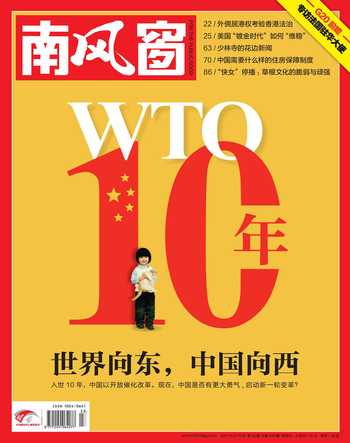

2001年11月10日,中國大步走進世界貿易組織大門時,傳遞的信號清楚不過:對于由西方國家主導的“全球化”進程,和1840年不同,中國擁抱這場游戲。

10年已然過去。穿過重重迷霧,當初的擔憂、疑慮、設想、憧憬,不斷得到證實或證偽。而世界政治和經濟的版圖,也因中國的“入世”而發生巨大變化—盡管還不能說是重寫。

很多東西都有跡可循。至少,中國搖身一變而為世界經濟“老二”,并獲得和西方列強同臺登場說話、共執世界政治經濟事務牛耳的江湖地位,沒有超出當時敏感心靈的想象。

仍然不確定,但政治意義大大凸顯的是,當中國以自身的改變作為自己改變世界的條件參與“全球化”的政治經濟博弈時,會把自己帶向何方?

大謀劃

如果說中國“入世”,給國內帶來了什么可以確定的東西的話,那就是,計劃經濟要想重溫已經不可能。

事實上,早在100多年前,馬克思對“全球化”把任何一個國家“卷入”其內的能力就目光如炬。經濟發展嚴重依賴或放縱資本的邏輯,而資本一定會進行全球性擴張。經濟全球化的巨大歷史車輪滾滾而來,碾碎一切悲壯的抵抗者。

而在今天,全球在經濟上已構成一個復雜的等級結構,成為各國生存發展的重要外部條件,拒絕“全球化”,隔絕于揮舞“自由市場經濟”旗幟的世界貿易組織之外,在某種意義上等于自殺。

中國當然不會繼續干這樣的傻事。

不過,這個世界就像一個患有精神分裂癥的病人。所以奇怪的是,盡管全球在經濟上已經如此密不可分,在經濟上殺人一千,往往自損八百,但在國際政治上,仍然是一個弱肉強食的霍布斯叢林。

表現在經濟上,就是一系列游戲規則,幾乎按強者的利益和意志來制訂、解釋,它們擁有最大的話語權。弱者要參與這場游戲,只能按這樣的規則來玩。“世界貿易組織”,形成一個以西方國家為頂端的等級結構。它實際上是對國際關系等級秩序的粗陋復制。

在這樣的游戲規則下,一個小國家“入世”并不可能給西方世界帶來驚慌,它根本無法“挑戰”這個等級結構。但是,當中國這一龐然大物表現出固執要參與這場游戲的姿態時,疑懼和戒備四起。它們以另外的話語方式延續到今天,并且像宿命一樣,將延續下去。

“入世”10年,中國確實有一個大智慧昭示人間,它演繹了一個后發大國在重重危機中“崛起”的經典案例,實屬一種“大謀劃”。

有人說,如果說中國入世是“入黨”,而10年后,已經進入了“常委會”。非常精辟。

新的自我

入世10年,并不遲鈍的觀察者不難注意到,中國在對外關系中,所一再重復或強調的話語,與“入世”前已不太一樣。而在姿態上,更為務實,也更“敢于維護自己的利益”。

比如“和諧世界”的理念感召,比如對“做負責任的大國”的宣稱,比如“雙贏”的頻頻強調,都意味著中國已經改變了一些“自我認同”,進而讓“他者”認同。

中國的自我改變,用官方話語可以說是“改革開放的繼續深化”,而放到“入世”的大背景來看,則是自我施壓和他者壓力下的必然結果。

冷戰結束后,中國很清楚,意識形態對國家形象的塑造已經徹底終結,以它來介入“自由民主”價值觀取得了勝利的世界,必陷入不可化解的“包圍圈”中。最終,無論是國際政治博弈,還是國內政治格局,都會蒙上保守、封閉陰影。

幸運的是,經濟發展在今天這個世界上,已經成為定位政治的實際判斷和國際關系調整的重要坐標,而價值觀,很多時候作為博弈的“軟實力”,還服務于實際的利益需要。因此,經濟可以成為“突圍”的一把利刃。

中國擁有世界上最多的人口,而且正處于急速發展階段,消費需求被空前釋放。這么一個讓世界上任何一個國家和地區都黯然失色的龐大消費市場,沒有誰能阻止自己不流下口水。在中國市場上攻城略地,其誘惑力和幸福感,就像是聽到了上帝的聲音。

前提當然是:中國要改變,要按“世界貿易組織”,也即西方列強們所制訂的游戲規則來玩。

因此,“入世”本身就意味著中國對改變自己的歷史性承諾,這一承諾的對象是所有世貿成員,但主要是在經濟上持市場經濟“自由競爭”理念,在政治上持“自由民主”理念的西方。這是在此前從未有過的。

因此這種改變,在意思上顯然不僅僅包括“所指”,即對那些不符合游戲規則的法律法規的廢除,以及政府管理體制的某些變革—就像入世以后,中國清理了3000多部法律、法規和規章,對貿易體制和政策全面開刀重組,并調整了與經濟運行密切相關的幾個部委一樣。

它還包括了“能指”:中國在國內和國際政治上,隨著它在經濟上對全球的融入,應該接受在全世界被大多數國家接受的價值觀,具有所謂“文明社會”所認同的行事準則。這是一種隱含的,對中國在政治上也“融入”全球的期待或壓力。

這類期待或壓力以道德的說服力為后盾,在表層上很難拒絕,而它也可以作為讓他者認同的一種手段。因此,執政高層對“民主”和“正義”一再發出的政治承諾,正意味著“入世”對中國的改變,邏輯地延伸到制度的合法性依據層面。

只是,昭顯這些價值必然要求的政治體制改革會推進到什么地步,能否有一個不能拒絕的理由沖破“特殊利益集團”的阻礙?這仍處于未知的領域。而對未來的清晰描畫,只能交給先知。

誰改變誰?

10年前,中國還在感受到屈辱,而美國和歐洲則橫掃全球。10年后,中國似乎已經成了這個世界的“救世主”,而那些繁榮強大的西方國家則疾病纏身。歐債危機,有些國家還可憐巴巴地希望中國這個歷史上被它侵略過的國家幫一把。

這種角色的巨大轉換和反差,讓人一時間瞠目結舌,甚至感覺到有些諷刺,極不真實。

然而,在表象上,這是事實。

如此的“乾坤倒轉”,或許并不全部是“入世”帶來的結果,但它一定說明,中國的“入世”,確實已經改變了這個世界的政治經濟格局。歐美無論是否真的已經江河日下,但中國確實已經不是當年的中國了。

大國的崛起,“中華民族的偉大復興”,托“入世”的福,好像已經觸手可及,或隱約可見。

可以清楚地看到的是,在經濟的話語權上,過去就是幾個西方發達國家坐下來討論,主導世界經濟的運行,在發言者席位上并沒有中國的份。而在中國“入世”后,隨著“Made in China”在全世界的所向披靡,中國經濟實力的壯大,要把中國排除在外,不拉進來,連西方自己都不答應了。G8變成G20,對于世界經濟等級結構來說,就是一次調整。

而因為這種調整,中國和一幫世界經濟新貴,一改以往只能在一邊看戲的角色。

不僅如此,中國還具備多方合作,以增強自身博弈優勢的能力。無論是“金磚國家”合作機制,還是“上海合作組織”的博弈平臺,以及“中國—東盟”經濟體的建構,都具有這一功能。

在經濟和政治上,中國參與,甚至主導的多極世界的建構,確實已經動搖了美國社會學家沃勒斯坦所說的“中心—邊緣”格局。歐美雖然還在這個“世界體系”里占據神壇,居于中心地位,但光環已經相形暗淡。而中國雖然在分工上還具有明顯的“依附性”,廉價地給別人打工,讓別人賺走了商品高額的“附加值”,但就實力和發言權來說,也早不再處于邊緣。

正因為如此,很多人半真半假地弄出了一個“中國模式”。這是一個政治和經濟高度糾纏在一起的東西,政治為經濟發展提供強大的保證,而經濟發展反過來論證了政治的合法性。或許中國一些人可以陶醉于這個模式的言說之中。但對于西方來說,無論要借此打什么主意,都不是一個好消息,那相當于承認中國政治模式的魅力。

很多人當然看到中國存在“虛胖”的嫌疑,在一片欣欣向榮中,埋藏著發展的諸多隱患。然而,只要這些隱患沒有讓中國的實力突然之間消失,那就必須正視它、承認它。

以經濟實力去改變世界僅僅是一個強大的國家在“卷入”世界時的一部分內容,中性地描述的話,它是一個大國在發展過程中的伴生現象或效應。但是,政治考量讓它失去了這種中性色彩—尤其是,中國與西方還具有不同的政治特點和文化觀念,只存在以“雙贏”這一利益驅動為基礎的政治妥協,可以像西方內部那樣整合經濟利益沖突的政治認同并沒有出現。

在中國與世界的關系中,政治經濟格局會如何演變,中國的實力,成為一個明顯的變量。

按照“歷史終結”的膚淺理論,本來一切都確定無疑,但是,中國的“入世”,中國以強大的實力出現在21世紀初的地平線上,卻給這個世界會怎樣改變增加了變數。畢竟,在這10年中,中國不僅增強了在世界政治經濟事務上的發言分量,在國際上所受到的壓力,也得到減輕。

怕就怕“中國模式”,終于無法延續。

中國當然肯定會在對世界的繼續融入中,和世界形成政治文明、制度倫理等方面的諸多共識,但這個問題,更多地具有時間上的意義。正如中國仍然會繼續開放一樣,問題本身也是開放的。