福建“臺灣農民創(chuàng)業(yè)園”調查

楊思萍

在福建漳平永福臺灣農民創(chuàng)業(yè)園內,臺商李志鴻正在他的茶園里忙碌著,經過近6年的發(fā)展,他的茶園有了2400畝的規(guī)模。11月16日,他將帶著他生產的茶葉,參加在武夷山舉行的海峽兩岸茶博會。除此之外,這個月福建還將舉辦兩場分別以林業(yè)、農業(yè)為主題的海峽兩岸博覽會,而臺農創(chuàng)業(yè)園亦將在這些博覽會上大放異彩。

臺灣農民創(chuàng)業(yè)園是兩岸農業(yè)合作交流的新型模式和重要載體,曾受中央高度重視。2006年以來,農業(yè)部會同國臺辦先后在大陸12個省市設立了25個臺灣農民創(chuàng)業(yè)園,同時在9個省設立了9個海峽兩岸農業(yè)試驗區(qū)。位于海峽西岸的福建現(xiàn)有4個國家級臺灣農民創(chuàng)業(yè)園,年產值達37億元,該省農業(yè)利用臺資的數(shù)量和規(guī)模始終位居大陸第一。

目前,福建的臺灣農民創(chuàng)業(yè)園已經超越了狹義上的農業(yè)生產,正在醞釀一場產業(yè)升級的變革——發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)服務業(yè)涉及觀光產業(yè)、娛樂產業(yè)、物流業(yè)等等。

在ECFA簽署并生效之后,大陸將成為臺灣農業(yè)最大的銷售市場,在這樣的大背景下,臺農創(chuàng)業(yè)園的境況、角色及其發(fā)展前景如何?就此相關話題,記者以福建的4個臺農創(chuàng)業(yè)園作為樣本,做實地調查和采訪。

臺灣優(yōu)秀農業(yè)種苗入閩

10多年前,來自臺灣南投縣的謝東慶經過一番考察,發(fā)現(xiàn)漳平永福四周高山環(huán)繞,地理、氣候和土壤條件均與臺灣阿里山相似,于是開辟了千畝茶場,種植優(yōu)質的高山茶。謝東慶此舉引得臺灣茶農紛至沓來,這其中也包括鴻鼎茶葉的李志鴻。2004年,李志鴻回漳平省親,發(fā)現(xiàn)這里有豐富的土地資源,相對合理的勞動力價格,以及廣闊的市場空間,他便放棄了長期經營的古董生意,轉而在大陸投資茶產業(yè)。

“阿里山的高山茶其實也是從大陸傳過去的,它的母種是建甌的矮腳烏龍茶,因為臺灣的氣候比較濕潤,加上一些特殊的地理環(huán)境,使得這些茶葉有了一些優(yōu)質的變異,來的時候我就想,不僅我們這些臺胞要尋根,也要讓臺灣的高山茶‘衣錦還鄉(xiāng)。”李志鴻介紹說,他帶來的以軟枝烏龍為主的臺灣高山茶,在福建也有不錯的表現(xiàn),其品質不輸于臺灣阿里山出產的茶葉。

在謝東慶、李志鴻等臺商的努力下,如今漳平已經成為了大陸最大的臺灣高山茶生產基地,種植精致臺灣高山茶面積4萬畝,而臺灣的茶葉種植總面積不到24萬畝,且高檔的精致高山茶種植不到6萬畝。

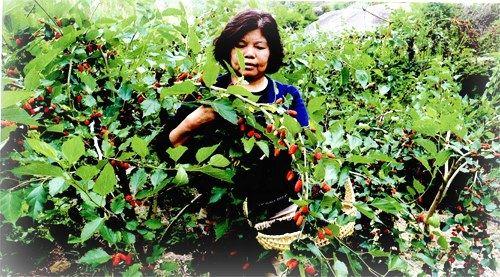

與漳平創(chuàng)業(yè)園的發(fā)展相類似,1999年初,莆田仙游的旅臺鄉(xiāng)親吳步琰介紹多位臺商來到此地考察,確認該地適合種植落葉果樹,次年他們便開始試種臺灣甜柿,獲得了成功。之后,在地方政府的大力支持下,仙游的水果產業(yè)越做越大,目前已經成為大陸最大的臺灣甜柿生產基地,吸引20多家臺資企業(yè)進駐。

在福建,這樣的國家級臺灣農民創(chuàng)業(yè)園包括以花卉為主的漳浦創(chuàng)業(yè)園、以茶葉為主的漳平永福創(chuàng)業(yè)園、以林業(yè)苗木為主的清流創(chuàng)業(yè)園、以臺灣甜柿為主的仙游創(chuàng)業(yè)園。這些創(chuàng)業(yè)園在發(fā)展初期,都是由臺灣的農業(yè)從業(yè)人員帶來優(yōu)質的種苗進行耕種,加上政府的大力扶持,慢慢產生了一定的產業(yè)規(guī)模。

位于漳州的漳浦臺灣農民創(chuàng)業(yè)園,是大陸25個臺灣農民創(chuàng)業(yè)園中,發(fā)展最早,也是發(fā)展最好的園區(qū)之一,30萬畝的重點區(qū)域規(guī)劃面積,給了臺灣農業(yè)從業(yè)者創(chuàng)業(yè)的廣闊天地。早在上世紀80年代初,就有漳浦籍的臺胞來家鄉(xiāng)養(yǎng)殖水產,1984年,一位被當?shù)厝朔Q為“臺灣邱”的臺商在此投資,開啟了漳浦對臺農業(yè)合作的序幕。

漳浦創(chuàng)業(yè)園管委會副主任洪璐向記者介紹,早期臺胞的投資多半是出于“情感”上的考量,因為當時兩岸關系并不明朗,能不能做得好還都在探索中,不過漳浦籍的臺胞很多,在臺灣2300萬人口中,祖籍漳浦的就有200多萬人,有了這些臺灣同胞的鼎力相助,才會有臺灣農民創(chuàng)業(yè)園的創(chuàng)立和發(fā)展。

福建創(chuàng)辦臺灣農民創(chuàng)業(yè)園有什么優(yōu)勢?廈大臺灣研究院李非教授分析道,因為福建的自然環(huán)境與臺灣相似,使得臺灣的品種在引進以后,能夠得到良好的適應,加上地理位置上的接近,提供了很多的便利。同時,語言文化的相通,也讓臺灣農民沒有隔閡感,而海西的政策,能把創(chuàng)業(yè)園中沒有規(guī)范的內容納入其中,給臺灣農民帶來很大的實惠。

臺灣農產品嘗試大陸“代工”

臺灣苗栗人吳森源經營蘭花種植事業(yè)多年,2008年經過朋友的介紹,他來到位于三明的清流臺灣農民創(chuàng)業(yè)園考察,發(fā)現(xiàn)此地的氣候人文條件都十分符合他的預期,在那年的海峽兩岸林博會上,他正式簽下合約,首期投資400萬元,在此建設名為森源蘭蕙的蘭花基地。

“往南一點,只能種冬季蘭花,往北一點,只能種夏季蘭花,而清流冬夏兩季都能種植。”經過近兩年的辛勤耕耘,吳森源在此經營的森源蘭蕙有限公司已經有了83畝的規(guī)模,為了提高生產效率,吳森源還想出了一個好點子,“我正在培育一批種苗,打算明年請周邊的農戶幫我們代工種植。”

在吳森源看來,現(xiàn)在是發(fā)展蘭花事業(yè)的最好時機,他所要做的就是不斷地選育、組培、雜交優(yōu)良蘭花品種,并且進行大規(guī)模種植。然而個人精力畢竟有限,如果各個環(huán)節(jié)都要親力親為,未必是件好事。吳森源向記者介紹道,臺灣農林業(yè)的生產體系與大陸很不一樣,研發(fā)、生產、銷售,細分的程度非常高,他們公司在臺灣主要從事的是研發(fā)的環(huán)節(jié)和銷售的環(huán)節(jié),如果未來能提供種苗、技術,讓大陸農民“代工”生產蘭花,他們再集中起來銷售,這樣的模式會更好。

廈門大學臺灣研究院博士生吳鳳嬌曾多次到創(chuàng)業(yè)園中考察,對于這種農產品的“代工”現(xiàn)象,吳鳳嬌在接受本刊記者采訪時認為,這對兩岸農業(yè)都是有利的,不過難點在于,臺農是否能夠保護好自己的核心技術,目前在大陸進行的“代工”的農業(yè)品種,會相對大眾化一些,一些最新的產品則很難放手讓大陸農民“代工”。

學習臺灣農業(yè)的先進技術,是臺灣農民創(chuàng)業(yè)園成立的一個重要目的,漳浦創(chuàng)業(yè)園管委會的洪璐告訴本刊記者,不管是幫忙“代工”,還是參與農產品的生產過程,大陸都從中學到了很多東西。漳浦創(chuàng)業(yè)園里的水果,不管是不是臺資企業(yè)生產的,大多都套上了特制的紙袋,這就是從臺灣引進的新技術,既可以提高品質,又可以避免蟲害。此外,臺灣有許多專門針對市場需求的研發(fā)機構,他們研發(fā)出來的芭樂、楊桃等新品種,每次生產出來都大受好評。據(jù)不完全統(tǒng)計,漳浦臺灣創(chuàng)業(yè)園已經引進了200多種臺灣優(yōu)良農作物品種、30多項種養(yǎng)殖技術。這些優(yōu)良的品種和先進的技術,不僅被創(chuàng)業(yè)園中的臺商廣泛使用,也被許多當?shù)氐霓r民學習借鑒。

學習臺灣輔導農民

臺灣海峽兩岸農業(yè)標準化促進會理事長黃紹彭在接受臺灣媒體采訪時曾對大陸臺灣農民創(chuàng)業(yè)園提出意見。他指出,這些創(chuàng)業(yè)園在最初設計時,有一個很大的誤差,就是只吸引臺灣農民到大陸,卻沒有幫助他們解決銷售的問題。另外,他還提到,臺灣農民知道如何種植管理5畝這樣小面

積的農地,但是無法管理像500畝這樣大面積的農田,面積越大,農產品不良率越高,工人越多也越不好管理,會出現(xiàn)種種問題。

由于兩岸在農業(yè)生產體制上的不同,臺灣農業(yè)從業(yè)者剛進來時確實會有些不適應。在臺灣,他們有農業(yè)產銷班、農委會等等輔導農民的機構。

臺灣產銷班是農會或農業(yè)合作社(場)組織下的農村最基層的產銷組織,它的運行全依賴于農會四大功能體系的支撐。一是自上而下的三級農業(yè)技術推廣體系的支撐。二是組織產品直接進入市場的運銷體系的支撐。三是比較健全的農業(yè)金融體系為產銷班提供產前、產中、產后甚至生活的周轉金,以及購置設備和基礎設施建設的政府低息貸款。四是范圍不斷擴大的農業(yè)保險體系,包括自然風險保險和受進口產品沖擊的救助。此外還有政府相關部門提供的產銷指導、市場預測、信息服務和風險救助,從而確保產銷班的利益最大化。

而目前福建的農業(yè)推廣體系、農產品運銷體系、農村金融體系、農業(yè)保險還處在艱難的成長過程中,農業(yè)合作組織大多停留在生產過程中的合作,產后加工、保鮮、銷售及信息服務等還尚未發(fā)育。因此,借鑒臺灣經驗,還必須深入了解和研究臺灣農業(yè)的發(fā)展歷程。

臺商李志鴻在推廣高山茶的過程中,也遇到過同樣的問題。就此,他對本刊記者說,“在臺灣,只要不遇到自然災害,農業(yè)的生產流程都是十分暢通有序,特別是政府會幫忙推廣。近年來,我們的茶葉生產在漳平發(fā)展很快,但是宣傳方面卻做得不是很到位。”

李志鴻還認為,大陸人民對于臺灣高山茶并不是十分了解,他十分期待政府趕快出手,例如可以在舉行的大型活動中,把高山茶作為指定用茶,或者在各種大企業(yè)中推廣,他相信只要有這種宣傳渠道,不出兩年,臺灣高山茶的名聲一定會在大陸打開。他對記者舉例說,自從央視播了他們茶園中“喝豆?jié){的茶樹”以后,很多觀眾都對他們的茶葉產生了很大的興趣,但是要去哪里買,到底是哪個牌子的高山茶才是“喝豆?jié){”的,觀眾根本不知道,所以目前的推廣還需要下很大的勁。

至于黃紹彭提到的,大陸很多臺灣農民創(chuàng)業(yè)園里的農民都不是臺灣農民,這讓許多臺灣人不想?yún)⑴c臺灣農民創(chuàng)業(yè)園。對此,洪璐解釋說,臺灣農民創(chuàng)業(yè)園是沒有圍墻的園區(qū),由于農業(yè)種植的特點,受到氣候、水土的限制,不可能集中在一塊,“它是一個開放性的概念,只要是能夠提供現(xiàn)代農業(yè)技術的臺灣同胞,我們都很歡迎他們前來投資。”

政府的如何作為

要解決閩臺農業(yè)合作中的問題,首先要強化自身農業(yè)發(fā)展的體制、機制建設,如果自身問題不解決,當?shù)剞r業(yè)發(fā)展不好,農民收入不能提高,農村環(huán)境不能改善,就會造成當?shù)剞r民與臺灣農民之間的矛盾,臺灣農民就不可能長久在福建發(fā)展,目前土地流轉、農業(yè)合作組織、農民融資、農業(yè)保險等問題一直是制約福建現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的瓶頸,也是困擾農業(yè)臺資發(fā)展的問題。

如果說早期臺灣農民創(chuàng)業(yè)園的發(fā)展,是帶有兩岸民間性的“情感投資”,那么,進人新世紀以后,臺灣農民來大陸創(chuàng)業(yè)就是帶有目的性的“理性投資”。福建社科院臺灣問題研究員吳能遠告訴本刊記者,臺灣當初加入WTO是以發(fā)達地區(qū)的身份加入,在農業(yè)方面對美國讓利比較多,因此受到了不小的沖擊,再加上處在經濟轉型期,人力成本大大提高,使得臺灣農業(yè)發(fā)展困難重重。這時候,一些有技術的農民,或者是大學畢業(yè)的研發(fā)人員,他們想要得到更多的發(fā)展空間,于是便帶著技術來大陸投資農業(yè)。隨著ECFA的簽署,臺灣的農民企業(yè)家也感到了未來臺灣農業(yè)的發(fā)展?jié)摿υ诖箨懀M一步促成這些創(chuàng)業(yè)園的發(fā)展壯大。

作為第一批國家級臺灣農民創(chuàng)業(yè)園,福建方面相繼出臺實施了關于《加快海峽兩岸農業(yè)合作實驗區(qū)建設的若干規(guī)定》,明確了鼓勵臺商投資的項目領域,制定了涉及稅收、土地等方面的21條優(yōu)惠政策;《關于鼓勵和支持海峽兩岸(福建)農業(yè)合作試驗區(qū)建設的暫行規(guī)定》,就合作領域、稅收、土地、財政金融、通關環(huán)境、臺商權益保護等六個方面作了更為有利于臺商投資的政策規(guī)定。與此同時,該省還強化這個領域的立法工作,以期用法規(guī)、條例規(guī)范促進閩臺農業(yè)合作和海峽西岸經濟區(qū)更好更快地發(fā)展。

虎年春節(jié)前夕,胡錦濤總書記特地到漳浦臺灣農民創(chuàng)業(yè)園考察,當時他向多位農業(yè)臺商表態(tài),“凡是對廣大臺商同胞有利的事情,我們都會盡最大的努力去辦,而且說到做到”,“兩岸經濟合作框架協(xié)議商談過程中,我們會充分考慮臺灣同胞特別是臺灣農民兄弟的利益”。

如何解讀政府對于臺灣農民創(chuàng)業(yè)園的密切關注,吳能遠認為,透過臺灣農民創(chuàng)業(yè)園的示范性作用,政府向臺灣農民傳達了很大的善意。ECFA在商談的過程中,有些臺灣的弱勢群體,特別是中小企業(yè)、農民等,害怕受到大陸價廉物美的產品沖擊,曾經一度有所顧慮。ECFA簽署生效以后,臺灣經濟能不能得到具體的實惠,還要有一段時間才能表現(xiàn)出來,在此期間,政府通過在臺灣農民創(chuàng)業(yè)園中一些具體的措施,能夠給臺灣農民一些實實在在的好處,讓他們真切地感受到臺灣農業(yè)的出路就在大陸。