中國PM2.5標準來了

應琛

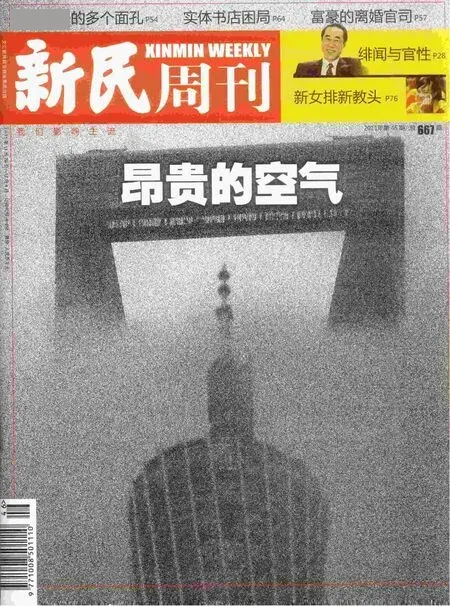

10月31日這一天,童話作家鄭淵潔在自己的微博上形容,北京像個“碩大的毒氣罐”,而“北京環保局官方微博@綠色-北京將今天的空氣質量定性為‘輕微污染”。鄭淵潔對此表態,治理空氣污染的第一步,是讓環保局說實話。

鄭淵潔在微博上“七問”環保部門,潘石屹貼出美國大使館的監測數據……因為微博,這場有關空氣質量的討論愈演愈烈。

繼生活在北京的人們對空氣質量變化變得敏感后,上海也連續出現多個灰霾天,尤其是11月13日晚上空氣質量甚至達到重度污染。

其實,關于空氣質量的優劣,即使沒有官方公布的數值,人們憑自己的感覺——那些灰蒙蒙的天氣,那些呼吸后嗓子眼兒微微的刺痛感——便很清楚。

于是,圍繞京滬等大城市空氣質量監測標準的爭論連續傳來好消息:先有11月初國家環保部發布的《環境空氣PM10和PM2.5的測定重量法》開始實施,其中首度對PM2.5測定方法進行規范;11月15日,國務院總理溫家寶又指出,減少污染既要加強治理,加快推進經濟結構調整,又要切實加強環境法制建設,還要努力改進監察手段提高監察水平。

隨之而來的還有一個壞消息:北京大學環境科學與工程學院教授張遠航曾在接受媒體采訪時表示,即使按照世衛的標準,加入PM2.5后,中國空氣質量達標的城市將從現在的80%下降到20%。這位專家還說了一句話:“我想這也是環保部遲遲未能下定決心將PM2.5納入空氣質量監測體系的原因。”

這一點,記者閭丘露薇在其博客中也曾透露,北京市環保局一直以來都在監測PM2.5的數值,“如果國家同意公布,他們馬上可以做到”。換言之,實現PM2.5監測及公布并不是問題,關鍵在于相關部門怎么看待這個問題。

好在人們最終還是很快等來了一個好結果:11月16日,中國環保部最終通報稱,《環境空氣質量標準》修訂版于當日起第二次公開征求意見,將各方爭議PM2.5、臭氧(8小時濃度)納入常規空氣質量評價,并收緊了PM10、氮氧化物等標準限值。這也是我國首次制定PM2.5標準。

縮小感官感受與指數的背離感

作為衡量空氣污染的重要指標,從1996年起,PM10就被納入我國空氣質量監測體系,而近年來被公認為對人體危害更大的PM2.5尚未納入。

但隨著經濟社會的快速發展,以煤炭為主的能源消耗大幅攀升,機動車保有量急劇增加,在PM10和總懸浮顆粒物(TSP)污染還未全面解決的情況下,京津冀、長江三角洲、珠江三角洲等區域PM2.5和O3污染加重,灰霾現象頻繁發生,能見度隨之降低。

從這點來看,PM10已難以真正反映城市空氣質量了。11月16日,環保部發布通報,《環境空氣質量標準》修訂版于當日起第二次公開征求意見,原因在于現行的《環境空氣質量標準》已經不能完全適應我國空氣質量管理的要求。

記者了解到,與現行標準相比,《環境空氣質量標準》(二次征求意見稿)主要有三個方面突破:一是調整了環境空氣質量功能區分類方案,將三類區(特定工業區)并入二類區(居住區、商業交通居民混合區、文化區、工業區和農村地區);二是完善污染物項目及監測規范,增設了顆粒物(PM2.5)濃度限值、臭氧8小時平均濃度限值,收緊了顆粒物(PM10)、二氧化氮(NO2)濃度限值;三是提高了對數據統計的有效性規定。

PM2.5是嚴重危害人體健康的污染物已經被科學證實,近年來我國PM2.5污染問題日益凸顯。這是我國首次制定PM2.5的國家環境質量標準。

環保部科技標準司負責人在回答記者提問時表示,依據現行的環境空氣質量評價體系,我國部分區域和城市環境空氣質量評價結果與人民群眾主觀感受不完全一致,“將PM2.5放入強制性污染物監測范圍,既是以人為本,保護人體健康的需要,也是解決灰霾等環境管理需要,還有利于提高環境空氣質量評價工作的科學水平,有利于消除或緩解公眾自我感觀與監測評價結果不完全一致的現象。”

記者看到,此次修訂版中將PM2.5的年和24小時平均濃度限值分別定為0.035毫克/立方米和0.075毫克/立方米,這與世界衛生組織(WHO)過渡期第1階段目標值相同。

事實上,WHO為各國提出了非常嚴格的PM2.5標準,全球大部分城市都未能達到該標準。而針對發展中國家,WHO也制訂了三個不同階段的標準值,其中第一階段為最寬的限值,新標準的PM2.5與該限值統一,而PM10此前的標準寬于第一階段目標值,新標準也將其提高,和世衛組織的第一階段限值一致。

與此同時,國家環境保護部公開了與二次征求意見稿配合使用的《環境空氣質量指數(AQI)日報技術規定》(三次征求意見稿),增加了臭氧、一氧化碳和PM2.5三項環境質量指數評價因子,調整了空氣質量指數類別的表述方式和日報周期,并在日報的基礎上增加了空氣質量的實時發布要求,為公眾提供及時、準確的空氣質量信息和健康提示,滿足公眾和社會的需要。

上述負責人指出,AQI比環境空氣污染指數(API)主要有四個方面改進:將 API改AQI,與國際通行的名稱一致;評價因子增加了臭氧、CO和PM2.5,以更好地表征環境空氣質量狀況,反映我國當前復合型大氣污染形勢;調整了指數分級分類表述方式,與對應級別空氣狀況對人體健康影響的描述更匹配;完善空氣質量指數發布方式,將日報周期從原來的前一日12時到當日12時修改為0點到24點,并規定實時發布SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、臭氧小時濃度和臭氧的8小時濃度。

此外,該負責人強調,標準修訂稿增加PM2.5項目為基本監控項目,同時收緊PM10和NO2濃度限值,出發點就是針對當前危害人體健康和生態環境的突出環境問題,引導有關區域的各級政府和社會各界積極開展相應的大氣環境保護工作,防控灰霾等重點大氣污染問題。

對此,不少業內專家也表示,新標準雖然只是先暫時借用了國際標準,但其最大的意義在于,讓公眾更加了解顆粒物的危害,都可以積極參與到污染減排中來。

上海有望2012年率先推行

根據通報顯示,新標準擬于2016年1月1日全面實施。

不過,環保部科技標準司負責人表示,在2016年前,有兩種提前實施方式:一種方式是,根據國務院要求指定部分地區提前實施本標準。另一種方式是各省級政府根據實際情況和區域環境保護需要自愿提前實施本標準。

“由于實施工作復雜,涉及因素眾多,從發布到實施應留出必要的準備時間。此外,我國區域經濟發展水平不均衡,實施新標準的準備工作將有快有慢,其中一些區域實施標準的經濟技術基礎較好,且復合型大氣污染問題比較突出的地區可以率先實施本標準。”該負責人補充道,“當然,我們更鼓勵各地主動提前實施新標準。”

記者從上海市環境監測中心了解到,上海最快有望在2012年率先推行PM2.5空氣質量監測標準,還有可能在今后的空氣質量監測中,增加臭氧標準值數據。

據介紹,霧霾中包含了兩個不同的概念:霧是相對濕度較高時發生的自然現象,而霾是一定天氣條件下大量極細微的干塵粒子等均勻地浮游在空中,使水平能見度小于10公里的空氣普遍混濁現象。我國區域性灰霾天氣日益嚴重,與人為排放的大氣顆粒物不斷增加,尤其是細顆粒物增加有關。

目前,上海市空氣質量監測并公布的是10微米以下的可吸入顆粒物,即PM10。上海市環境監測中心總工程師伏晴艷在接受《新民周刊》采訪時解釋說,城市中常見的灰霾天氣,PM2.5往往是主因:“這些還不到頭發絲1/20粗細的顆粒物,在大氣中停留時間長、輸送距離遠,對空氣質量和能見度有重要影響。”

根據相關資料顯示,2008年,我國著手制定了PM2.5的國家新標準,目前第二稿已經基本修訂完畢,并公開征集修改意見。11月1日,環保部發布的《環境空氣PM10和PM2.5的測定重量法》,首次對細顆粒物PM2.5的測定方法、儀器設備等進行了規范,為接下來將PM2.5納入空氣質量評價考核體系做準備。

伏晴艷告訴記者,上海已有一些區域正在嘗試PM2.5的監測,并納入內部空氣質量監測。目前,已有楊浦、寶山、靜安、浦東新區等近20個監測點,在近一至五年里開始監測PM2.5。同時,她還強調,天灰蒙蒙不一定就是“污染”,得靠科學儀器測出來,“PM2.5列入空氣質量指標,在技術上已不存在問題”。

雖然目前已有成熟的PM2.5監測技術,并且我國已經在部分城市開展了包括PM2.5在內的城市空氣質量試點監測工作,但由于在全國統一開展PM2.5監測涉及儀器設備購置安裝、系統的質量控制、專業人員的培訓、財政資金的支持等大量系統的準備工作和能力建設工作,因此目前在全國范圍內立即開展PM2.5監測工作還有一定難度,需要逐步推開。

“這次公布的PM2.5測定方法,是實驗室中的手工測定法。只是為今后自動監測站的測定方法提供了參考依據,也為下一步監測和發布信息創造了條件。”伏晴艷表示,美國為設定和提高PM2.5的限值準備了20年的研究時間,我國目前尚未有研究確定什么樣的監測方法才適合中國的污染狀況和氣候條件,因此先采用國際標準方法來實行。

北京市環保局副局長杜少中曾在接受媒體采訪時承認,美國大使館的數字走紅,這是因為,對方能夠用通俗的方法進行描述,發布的手段以及頁面的設計,都更加人性化。但如果打開環保局的網頁,到底怎樣的數字意味著應該減少戶外活動,有呼吸道疾病的人應該避免上街,所有這些民眾真正關心的實質性內容,都沒有提供。

對此,伏晴艷的看法是,此次爭論越激烈,越能顯示公民環保意識的提升,而官員的及時回應,也反映出,至少有一些官員,意識到自己應該如何去做:“我們也希望在新標實施之后,能夠有更多的渠道讓公眾來了解這些信息,更人性化,真正做到公開透明,有益于改善環境和人體健康。”

不過,即便新標收嚴,我們仍必須清醒地認識到:不管是控制PM10還是PM2.5,改善環境質量的關鍵是減排,只有排放少了,污染物濃度降低了,我們周圍的生態環境好轉了,我們的空氣質量狀況才能真正得以改善。

但不得不承認,在這次有關空氣質量的爭論中,還是有令人欣慰的地方。正如杜少中曾說的那樣,雖然挨罵,但他也很感謝公眾,因為這是他一直想做的事情,“阻力一直很大,而現在,因為公眾的參與,事情可以做得快一些了。”