神秘的“VIE”

朱偉一

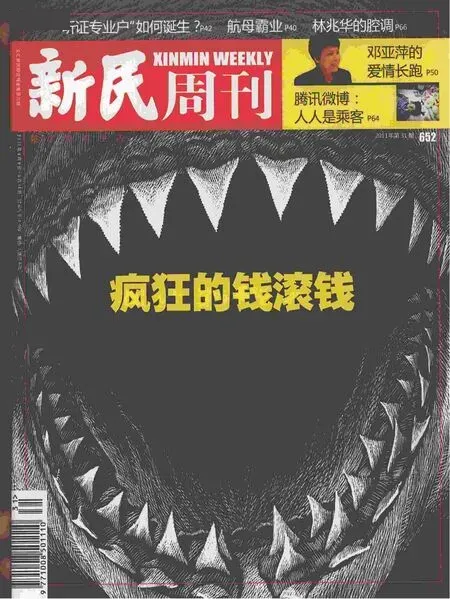

近來聞人馬云比較背時,受到暴風驟雨的評級。媒體領軍人物胡舒立女士親自上陣,披堅執銳,張弓攬月,一箭直奔馬云命門。

事起阿里巴巴出售支付寶。有一種觀點是,這筆交易違反了當時所簽訂的各種協議。中國在境外上市的一些企業被稱作“變換權益實體”,英文原文“variable interest entity”,簡稱“VIE”。變換權益實體是美國財務會計標準委員會(Financial Accounting Standards Board)的表述,指投資者對企業的控股形式并不是投票權。

國內也有人將變換權益實體稱為“協議控制”,并稱阿里巴巴上市是協議控制模式。協議控制模式始于2000年新浪上市,后被推廣到整個互聯網行業,并延伸至傳統行業。由于外資不得進入互聯網業務,因而離岸公司(被視為外資方)就無法收購境內的經營實體。于是,律師設計出了協議控制模式。具體做法是:離岸公司并不直接收購境內經營實體,而是在境外投資設立一家外商獨資企業,為國內經營實體企業提供壟斷性咨詢、管理等服務,實際享有境內經營實體的全部或大部分收益。10年之內,該模式成為中國公司在境外上市的常見安排——也算是一種“金融創新”吧。

變換權益實體中的亂局,外人是看不清楚的,因為離岸公司披著神秘的面紗。公司為上市而設置境外離岸公司,就是為了施展障眼法,其主要目的是:避稅和隱瞞公司股東的真實身份。不明白各國政府為什么要允許離岸公司成為上市公司的股東。各國政府都喜歡強調:證券市場應當透明。可離岸公司就最不透明。各國證券監管機構經常是說一套,做一套,表里不一,言行不一。各國證券監管機構與被監管對象有很復雜的體系,經常是你中有我,我中有你。

有人還說,阿里巴巴出售支付寶,是違反契約之舉。契約原指蓋印合同或蓋印契約。《白毛女》中的楊白勞就是被迫在喜兒的賣身契上按了一個手印,這份賣身契就是典型的契約。從廣義上說,契約泛指合同或協議。但漢語中“契約”一詞聽上去比較神圣。所以,指稱違反契約,有上綱上線之意。

其實,問題并沒有如此嚴重,契約一詞并沒有如此神圣。金融危機爆發后,高盛就地臥倒,而且搖身一變,由投資銀行變成銀行控股公司——否則美聯儲無法海量撥款相救。改變公司性質,也就改變了公司與股東之間的關系,而這種關系就是合同關系。從廣義上說,高盛變為銀行控股公司,也改變了其與政府、國家和社會等利益相關者之間的合同關系。試問,高盛比阿里巴巴如何?

作為當事方的雅虎還是比較溫和的,至少美國的媒體報道是這樣。按照《華爾街日報》的報道,當事方都同意,阿里巴巴之所以轉讓資產,是為了盡早拿到監管部門頒發的執照。各方主要分歧在于交易并沒有得到董事會的批準,而且補償有爭議。既然如此,國內的朋友為什么如此義憤填膺?難道說是皇帝不急,急煞太監,還是其中另有隱情?

在阿里巴巴與雅虎的爭執中,馬云到底扮演了什么角色,可以說是眾說紛紜。但有一點是肯定的:馬云是社會主義市場經濟的楷模,是標桿性人物,興高采烈地奔走于殿堂之上,而且里外都是人。他在國內是知名的民營企業家,領盡種種風光。在國外馬云也很風光,還有一個英文名字“杰克·馬”(Jack Ma)。杰克·馬是一個叫的響的名字,類似《圍城》中買辦吉米·張的名字——取英文名字的不一定是買辦,但買辦一定是有英文名字的。

到處招搖對企業家也有負面影響。戲子是經常到處露臉的,一會演人,一會演鬼,無原則可言。但企業家不應當到處拋頭露面:企業家靠的是苦干,沒有必要像戲子一樣巧笑,否則即便不是偷奸耍猾,也是華而不實。而神秘的“VIE”,更會讓人們浮想聯翩。