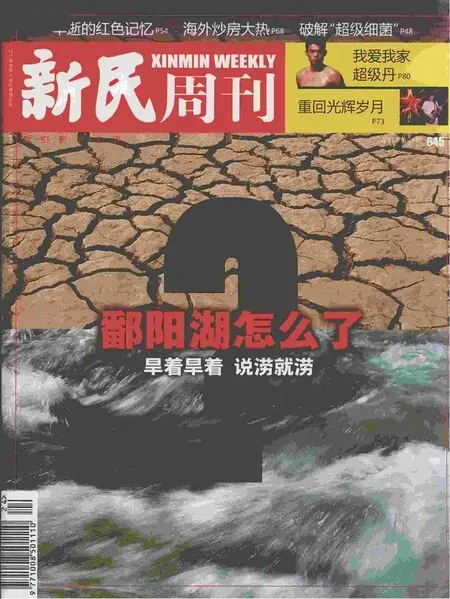

鄱陽湖“病變”

賀莉丹

從6月4日開始,“端午水”傾灑在鄱陽湖區,鄱陽湖的水位,從有史以來的最低點,逐漸回升。而隨著連日來的暴雨,鄱陽湖及沿湖地區旱澇急轉,防汛工作緊鑼密鼓。

歷史上第一次抗旱

干旱,本是今年鄱陽湖的熱詞。干涸的湖底,廢棄的漁船,神情茫然的漁民……在本應該是汛期的5月份,鄱陽湖卻遭遇突然而至的深度干渴。

有中國第一大淡水湖之稱的鄱陽湖,在這個春夏之交,體驗了60年以來最為嚴重的春夏連旱。

這個中國的腰帶長江上系的寶葫蘆,甚至一度創造了它歷史上最為“消瘦”的紀錄。江西省氣象科學研究所通過衛星對鄱陽湖水面遙感監測后發現:今年5月18日,鄱陽湖主體及附近水域面積為1326平方公里,僅為歷史同期多年平均面積的一半——這也是有衛星遙感監測記錄以來鄱陽湖在歷史上的最小水面。

南磯鄉便是鄱陽湖這場旱澇交替的典型坐標系。從南昌出發,驅車一小時,便到了南磯大橋,過橋之后,車行約20分鐘,路兩側都是都是浩浩蕩蕩的漫天湖草,在往年豐水期,這里原是湖水漫過的鄱陽湖中心腹地。人煙極少,偶有一兩只飛鳥掠過。

兩邊草場裹夾的一條單車道水泥路,望不到頭。這段路程,畫面異常清冷寂寥。

這里是新建縣南磯鄉。這個距離南昌約六七十公里的鄉鎮,由鄱陽湖正中心的兩個小島組成,以往常年被湖水包圍,鄉民進出只能依靠搖船擺渡。在如今的旱年,湖底裸露,車輛完全可以長驅直入。

往年五六月之交,湖水浩浩蕩蕩拍擊堤岸,正是鄱陽湖防汛的關鍵時期,南磯鄉鄉長陳紅橋往年此時都在張羅防汛事宜,連他自己也沒想到,今年的主題卻變成了抗旱,“這是我們歷史上第一次抗旱”。

6月2日,這位年輕的鄉長站在綠草茵茵的鄱陽湖底,向《新民周刊》記者介紹該鄉旱情:整個南磯鄉水田受災1000多畝,幾百畝旱地目前都沒法耕種;而養殖戶更是遭受重創,全鄉超過12萬余畝的養殖面積,初步估算直接經濟損失超過1600萬元。

“春季禁漁是保障漁業可持續發展的有效措施”的醒目標語,至今還寫在南磯鄉政府附近的磚墻上,但是,對于南磯鄉的漁民而言,即便過了6月20日的春季禁漁期,也可能出現無魚可捕的僵局。

“漁網到現在都沒開過,沒有水,哪里開得了網?!”那個閑散的下午,南磯鄉朝陽村村民萬紹祝和妻子把漁網修補好,在家門口攤曬開來。長期沒用的漁網,早已經被老鼠啃咬破洞。

朝陽村約1530多人,村民基本都以養魚、打漁、養殖為生。南磯鄉朝陽村村支書謝維朋告訴記者,全村約有450畝水稻、100多畝旱地,今年均遭遇到嚴峻旱情,村民也開啟了史上首次抗旱。

“今年元月份以后,就沒下過大雨了。人工降雨,也落不到我們這里。”60歲的朝陽村村民萬紹福記得很清楚。萬紹福當了40年的漁民,今年算是過上了人生中一段相當閑散的日子,每天除了拎著村里從贛江引來的水,走上半里路去澆灌他的菜地以外,其他時間,就是在家里干坐著,逗逗小孫子。而萬紹福的兒子,32歲的萬明煥本來準備今年留在家里,因為連漁船都無水可下,后來他還是去深圳打工了。

一條長700多米、深約5米的人工挖好的引水溝渠,劃開了平坦的湖底草洲,這是朝陽村花費十多萬元修的一條引水通道,它聯通了贛江與朝陽村的防洪壩底,粗壯的抽水機水管,將水從溝渠中抽灌到防洪壩另一端的幾百畝稻田和魚塘中。“鄱陽湖沒水了,我們只能從贛江引水。我們村算是鄉里距離贛江最近的一個村了。”對不遠處這個趕工修建的基礎水利工程,謝維朋神情自得。

目前南磯鄉已經投入31萬元用于抗旱,包括緊急購買提灌設備等,所有抗旱工作都是從零開始做起,“因為這些用于抗旱的提灌設備,我們以前從來沒有使用過。”陳紅橋說。

他指著不遠處的漫天草灘說,南磯鄉在今年4月已經開通了一條長達四五公里的“引水之路”,對大片農田進行四級提灌。

而萬紹福和村中一些漁民新近做的事情是,將他們的船泊在了剛挖好的那道引水溝渠中,這總歸比泊在干成焦土的草洲上強一點,“船離開水太久,也會壞掉的”。

往年這個時候,萬紹福和南磯鄉朝陽村村支書謝維朋都要上到村里防洪壩巡視,看看洪水來勢。今年,這個工作不用做了。

“如果有雨下來,落半個月都不要緊。”這個穿著白色汗衫的老漢,坐在堂屋里,這么說。

“大家都有一種茫然之感”

萬紹福和他的鄉親殷殷期盼的甘霖,在兩天后下來了,鄱陽湖持續150多天的旱情,得到緩解。

“從目前的情況來看,鄱陽湖區長江九江段不可能發生去年那樣的大洪水。因為我們預測今年6月份的降水跟歷史同期平均降水相比,還是偏少的”,相對于目前對于鄱陽湖洪災的擔憂,江西省氣候中心主任、省氣候變化監測評估中心主任殷劍敏在接受《新民周刊》記者采訪時顯得較為樂觀。

往年五六月,鄱陽湖正處于煙波浩瀚的豐水期。值得一提的是,不久前這場發生在萬物生長的黃金季節的旱情,突破了許多相關部門的“預測”。不止漁民無措。在面對這場60年旱見的春夏連旱,這種毫無準備與預設的心情,幾乎是普遍蔓延在鄱陽湖流域人群中的。

一個典型的例子是,在今年3月底,江西防汛工作會議還透露,從江西歷史洪水規律來看,2011年江西“姊妹水”發生的幾率較高。那時,江西水文部門也極有信心地預測,今年鄱陽湖區、長江九江段有可能發生類似于2010年的大洪水。因此,“確保安全度汛”,成為當時部署的工作重點。

“鄱陽湖流域以前發生過嚴重的干旱,但是,都是秋冬季枯水期的干旱。這次春旱,應該說是我們有記載以來最為嚴重的一次。”殷劍敏評價。他提供的數據顯示,從今年從1月1日至5月底,江西省的降雨量相較歷史同期少了一半,“這也是歷史上有觀測數據以來江西出現的最少的降雨量。”

江西省氣象局公布的數據顯示,從今年1月1日至5月18日,江西省平均降水量僅有391毫米,降水量之少位居歷史同期最低值,全省有54個縣(市、區)突破歷史最低值。其間整個江西全省無降水天數為70至90天,其中36個縣(市、區)無降水天數創歷史新高。

截至今年5月底,鄱陽湖流域的旱情更為嚴峻,也不斷在刷新歷史紀錄。來自鄱陽湖的水文數據顯示,鄱陽湖水位為10.79米,比去年同期低了將近7米;目前鄱陽湖的水域面積是705.9平方公里,而去年同期是3640平方公里,正常年份的水域面積是2570平方公里,相較正常年份,鄱陽湖的水域面積縮水三分之二多。

殷劍敏表示,根據鄱陽湖區1950年至1999年的平均降雨量(7月至10月)的計算結果,鄱陽湖特旱年的出現頻率為10%,也就是說,平均每10年就會出現1個特旱年。

“從我們建國以來的資料來看,鄱陽湖降水情況基本上有一個十年的周期,從60年代的少雨,70年代的多雨……再到2000年以來的少雨,差不多都有一個十年的周期。本來按照這個十年周期,2011年應該是多雨的,但是今年又沒有降水。”這位氣候專家分析,“這當然很奇怪。”

今年這場春夏連旱,顯然跳出了這個自然的周期。也正因如此,這次干旱的發生得非常突然。

“我們對于春旱的數據記錄很少,當時也感覺,今年不可能春旱這么嚴重,就覺得,汛期來了,應該有降雨。所以,從一開始,都沒有引起足夠的重視。”殷劍敏總結。

按照往年經驗,江西是不會在這種春夏之交、萬物生長的時分發生干旱的。“因為江西的雨季是在4月份到6月份,7月中旬之后通常就沒有降水了,那時我們只有等到臺風來,才會有降水。”殷劍敏解釋。

而江西省山江湖區域發展中心研究員譚晦如在接受《新民周刊》記者面訪時則將此番發生在鄱陽湖流域的春夏連旱,同在2008年早春出現的冰凍災害天氣作比。在67歲的譚晦如看來,這場已經跳脫出多年氣候規律的干旱,“讓大家都有一種茫然的感覺,心理上有一種恐慌。農民都沒有任何思想準備,都到準備插春秧的時候了,可發現,沒有水了!”

而追溯至今年1月份,從那時開始,鄱陽湖水位就持續走低。以鄱陽湖星子站水位為例,這里的水位一度一直在9米左右徘徊,與往年正常的水平,相差5米左右。

所以,最近幾個月,游客們在鄱陽湖湖底逛逛,發現跟在草原上走一遭,實際上沒什么區別了。

在江西省知名水文專家、鄱陽湖水文局水沙室主任閔騫看來,今年鄱陽湖春季枯水是近60年來最嚴重的,“且比之前春季枯水最嚴重的1963年、2007年和2008年嚴重得多。”

而此前,鄱陽湖區最不缺的就是抗洪記憶,現在,這個部分依然有復蘇的可能性。

閔騫就表示,20世紀90年代,鄱陽湖平均水位超過近50年來的任何10年,年最高水位出現近100年來的最大值,災害性洪水年年都有,大洪水接二連三;洪水位明顯偏高,大洪水顯著偏多,是有水文資料記載以來典型的豐水時期。

53歲的閔騫至今對1998年的洪水印象深刻,當時他位于都昌縣蒸發實驗站內的家,已經被深埋在洪水下面2米深處了,他在忙著搶救家中藏書之際,吃驚地發現,水蛇隨洪水肆意游動。

“如果長江的汛期和鄱陽湖的汛期合一,甚至有可能會出現比較大的洪水,到時候會出現‘前旱后澇,所以我們必須做好資金和物質上的準備。”譚晦如說,窗外的南昌已經暴雨傾灑。鑒于鄱陽湖的汛期一般為每年4月到6月份,也就是說,截至目前鄱陽湖的汛期尚未結束,因此,譚晦如依然提醒,歷史上也出現過鄱陽湖汛期往后推至7月上旬的情形,而長江的汛期是在每年7月至9月份,二者合一,不無可能。

如果是這樣,這個農業大省的許多基層村落中,那些脆弱的水利設施,對于情況的突變,又做好準備了么?

鄱陽湖,提前與拉長的枯水期

鄱陽湖匯納江西省贛江、撫河、信江、饒河、修河五大河以及博陽河、漳田河、清豐山溪、潼津河等河流來水,各河來水經鄱陽湖調蓄后,于湖口注入長江,構成以鄱陽湖為匯聚中心的完整輻聚水系。

在歷史上,鄱陽湖一直有它鮮明的“個性”。它將“洪水一片”和“枯水一線”兩個對立詞,集于一身。

作為一個過水性、吞吐型的湖泊,鄱陽湖在洪水季節,煙波浩渺,水天一色,其水域面積最大可達4000平方公里以上;在枯水季節,湖面萎縮,水束如帶,湖灘出露,黃茅白葦,曠如平原,只余出鷹泊小湖,能奇跡般地“瘦身”至500平方公里。其最大容積和最小容積,足以相差8倍之多。

正是這種時令性的水陸交替的特殊景觀,為鄱陽湖的湖灘草洲濕地生態系統的發育,提供了良好的溫床。

但是在最近十年以來,這種看似有序的湖水漲落變更,卻已經顯現出部分異動。

江西省科學院鄱陽湖研究中心副主任戴年華就指出,江湖關系已經出現了一些新情況,從2000年以來尤其是2003年以來,鄱陽湖的冬季枯水期已經在不斷提前。“這個變化,就像一個人的身體,本來就虛弱,現在又得了一個春夏季旱的病,那身體不就是更不行了嗎?”這位言語生動的鄱陽湖研究學者打了一個比方。

20世紀50年代以來,鄱陽湖已經取代洞庭湖,成為中國最大淡水湖。那么,現在的鄱陽湖還是“一湖清水”嗎?

在戴年華看來,鄱陽湖的水質總體也呈下降趨勢。據《1999-2009年江西省環境狀況公報》等資料,鄱陽湖水系和湖體水質總體都呈下降趨勢。上世紀80年代鄱陽湖水質以I、Ⅱ類為主,平均占85%;90年代仍以I、Ⅱ類為主,平均占70%。進入21世紀,特別是2003年以后,I、Ⅱ類水只占50%。目前其水體的富營養化程度平均已屬于中度富營養化,且枯水期富營養化程度比豐水期更為嚴重。

而譚晦如掌握的數據是,從2003年到2007年,鄱陽湖進入枯水期的月份由以往的12月提前至11月甚至10月,在個別枯水年份,最低水位來臨日期提前了至少100天。在今年歷史罕見的春夏連旱中,進入豐水期的月份也由往常的4月延后,鄱陽湖的枯水期顯然被拉長。

如下一些數據,或許更能說明問題。“從1990年到2000年的十年間,鄱陽湖水系年均徑流量為1525億立方米,而在新世紀的頭十年間,這個數字卻降為了1200億至1300億立方米。”有著30多年鄱陽湖研究經歷的譚晦如指出。

更令人憂慮的是,嚴重干旱等極端天氣,正在往增多并向常態化的方向發展。殷劍敏曾經統計過鄱陽湖流域百年來發生的7次嚴重干旱,它們分別發生在1934年、1963年、1978年、1988年、2003年、2007年與2009年,這組數據顯示,在鄱陽湖流域,“嚴重干旱發生的年份之間的間隔,有不斷縮短的趨勢。”但他亦指出,上述7次嚴重干旱也均是秋冬干旱,并非今年發生的春旱。”

這位氣象專家亦提醒,在全球氣候變暖大趨勢下,近年來鄱陽湖的水位有下降且維持時間延長的趨勢。

而現在,驚嘆是不斷的——那個漁舟唱晚,雁陣驚寒,落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色的鄱陽湖,哪兒去了呢?

人的角力

而所有的自然突變,都并非空穴來風,冥冥中有跡可循。除了今年過少的雨水,長江上游來水偏少、清水下泄之外,人為因素對于生態環境的破壞,值得提出來思慮。

戴年華總結不容忽視的另外三個原因:首先就是鄱陽湖過去曾經歷的無序采沙,將鄱陽湖入江水道(從星子至湖口)拓深了,不經意中增加了鄱陽湖水的下泄入江,另外由于2003年以來長江湖口偏低提前拉空了鄱陽湖冬季之水,使鄱陽湖的水加快了下泄;其次,江西五河均建有水壩,對鄱陽湖流域來水進行了人為控制,也影響了鄱陽湖的來水節律;另外就是,江西的森林覆蓋率雖然達63.1%,但是森林質量有待提高,森林的涵養水源功能需要進一步恢復和提高。

尤其是在鄱陽湖來水的五河流域上,大小水壩,已各占山頭。“本來按道理說,他們做一些水壩來蓄洪,來調節水資源是可以的,但是如果為了發電等經濟利益,該放水的時候,他們不放水,那當然對下游會產生一些影響,所以,我們要合理科學地調度鄱陽湖的水資源。”戴年華指出,無序采沙也是同樣的道理,為何屢禁不止,其間亦涉及各個地方利益分配的問題,“就是只顧眼前利益,吃子孫飯”。

譚晦如也指出,無序采沙,使得從星子至湖口的航道從原來的100多米拓寬為現在的200多米,航道也因此加深和改變;并且,由于捕撈強度過大,“現在鄱陽湖里3年以上的魚,已經很少了,魚類資源呈現出低齡化、小型化的趨勢。”

讓曾經擔任過江西省政府6年參事、江西省生態攝影研究會名譽會長宮正印象深刻的是,鄱陽湖流域的一些基層地方不顧國家法律,居然把歐美楊大面積地種到鄱陽湖自然保護區的核心區里去了,作為一種生長快、成材早、材質好的喬木,歐美楊的經濟收益相當可觀。“但是,鄱陽湖自然保護區的核心區是根本不準動的,即使要到緩沖區去種樹,都需要經過論證。結果有些人就亂來,這里面有我們一些領導干部缺乏常識的問題。”而推進種植歐美楊的公司會給當地一些農民每棵樹3元的收益,所以這些人也很愿意去種。

“干旱的出現有很多人為原因,也造成了更大的生態方面的損失。這方面的經驗、教訓一定要汲取。”宮正告訴本刊記者。

而倘若長江綠肺生態惡化,則牽之一發而動全身。有學者甚至直言——“鄱陽湖一旦病變,長江中下游就會‘半身不遂。”

魚與鳥的未來?

1979年,張本就開始主持和準備《鄱陽湖區綜合考察和治理研究》課題。從那時開始,作為該課題的第一完成人,張本開始了與鄱陽湖的8年親密接觸,整天睡在漁民的小船上,幾乎跟著船走遍了鄱陽湖的每條水道。那時的張本常常可見漁民捕上來的幾十斤重的青魚,大小宛如幼童。

而對鄱陽湖的過度捕撈是在上世紀80年代就存在的。那個時候,一些人單純為了牟利,開始炸魚、毒魚和使用迷魂陣等方式進行過度捕撈,尤其是“迷魂陣”,這種以竹竿與細密漁網織就的陷阱,讓隨湖水漲落而游動的魚兒成為“甕中之鱉”。不時有漁民將這些情況告訴張本,“他們也希望相關部門能夠維護鄱陽湖的漁業秩序”。

另一個捕撈方式就是常說的“塹秋湖”,鄱陽湖豐水期水域浩瀚,在往常秋冬季節水落之際就會形成一個個湖中湖,戴年華就經常看到,一些漁民為了捕魚,往往會挖開湖堤,將水排干,把大大小小的魚全部撈走,“這是竭澤而漁,連魚子魚孫都給捕干凈了”。

不僅如此,戴年華還清楚地記得,上世紀七八十年代,站在南昌的八一大橋往下眺望,都可以看得見江豚,但是,現在已經很少能夠再看見江豚了,“我們也聽到漁民說,魚種少了。不僅如此,現在幾乎很難采到鰣魚的標本了。”

譚晦如在受訪時指出,每種生態系統都有自我調節的能力,此番春夏連旱對于生態的影響,將是一個長期的過程,“這個影響,需要長期觀測,不是馬上就能夠看得出來的”。

占鄱陽湖面積約5%的鄱陽湖國家級自然保護區所轄范圍224平方公里,被列為國際重要濕地。

1983年的那次鄱陽湖科考就已經發現,在九江永修縣吳城附近,每年冬季,都有成千上萬只水禽來此越冬,其中的白鶴群,更是蔚為壯觀,是世界上最大的白鶴群的越冬地。

此外,鄱陽湖自然漲落所形成的濕地生態系統也是長江35%的江豚的棲息地。這里也成為珍禽和候鳥的天然樂園,鴻雁、東方白鸛、白額雁、大天鵝和白枕鶴的大部種群,把這里作為一個越冬的家園,翩然起舞。

對于剛緩解的這場旱情,今年46歲的鄱陽湖自然保護區吳城保護站常務副站長王小龍有更多的直觀感受,他在鄱陽湖自然保護區工作了28年。鄱陽湖保護區管轄有大湖池、沙湖、蚌湖、常湖池、朱市湖、梅西湖、中湖池、象湖、大汊湖等9個湖泊。讓他難過的是,今年春季以來,鄱陽湖一直未有下雨,其中8個湖泊遭受了百年不遇的干旱,這是他平生首次看到的慘狀。

一位當地的環保人士稱,鄱陽湖歷史罕見的低水位,導致魚類缺乏足夠的產卵場所,不僅如此,在裸露的灘涂上,濕地植物取代了本應處于萌發、生長期的水生植物蔓延,不僅如此,螺螄、蚌殼、馬萊眼子草、苦草是每年候鳥越冬的重要食料,“由于湖泊干涸,這些本因在繁殖的水生死植物,現在全部死亡了”。

江西省科學院鄱陽湖研究中心副主任戴年華研究員則不那么樂觀,他在接受《新民周刊》記者面訪就直指,此番鄱陽湖干旱對生態造成的影響極為嚴峻,“肯定會影響它的生態功能”。

今年5月9日至5月13日,戴年華實地考察了鄱陽湖南磯濕地國家級自然保護區等地,在他細致的觀察中,鄱陽湖的水生態變化,將影響湖泊與濕地的生態服務功能,這個復雜而有關聯的生態系統涵蓋:低、枯水位時間持續并延長,鄱陽湖濕生植物如苔草等乘勢向湖心推進、入侵,水生植物的生長和繁衍空間大幅度縮減,沉水植物將遭遇滅頂之災,進而影響依賴水草產卵、占湖區魚產量40%至50%的鯉魚、鯽魚等的繁殖;特產銀魚同樣也因干旱,進入不了湖灣湖汊產卵繁殖;國際瀕危物種白鶴越冬喜食的重要餌料馬萊眼子菜和苦草,就不能萌發生長和繁殖,乃至干旱枯死;螺蚌是魚類的重要餌料,是鄱陽湖湖泊和濕地生態系統十分重要的組成部分,對于水質凈化、污染降解發揮獨特的生態功能。

大旱過后,鄱陽湖的魚與鳥,未來如何?

在這位從事了28年的鄱陽湖生態研究、并曾參與首次鄱陽湖綜合科學考察的專家看來,鄱陽湖干涸導致螺蚌大量死亡,從而影響食物鏈的下游物種,包括魚類和水鳥的生存,鄱陽湖的生態環境也會受到破壞,“比如說,今年鄱陽湖承擔越冬鳥類的能力,肯定會降低”。

“這種生態破壞的恢復有個過程,這個恢復的過程有多長,你等不等得了?比如說,你讓漁民不打魚,他們怎么辦?”戴年華憂心忡忡。