閱讀推廣活動與視覺經典

張 彬 (華僑大學圖書館 福建泉州 362021)

在全民閱讀活動中,讀圖算不算閱讀?在經典閱讀中,是否應該包括視覺經典的閱讀?在圖海中,哪些屬于視覺經典?圖書館應該怎樣開展視覺經典閱讀活動?帶著這些問題,進行我們的思考,也許會有不同的結論。

1 讀圖也是閱讀

隨著照相機、個人電腦和網絡的普及與彩色印刷、彩色打印和彩色復印技術的發達,圖像信息占個人所接收信息的比例越來越大,視覺文化的沖擊力越來越強悍,人類已經進入了讀圖時代。

讀圖算不算閱讀?上個世紀末,繪本書和圖文書開始大量行銷市場,它們不僅成為兒童讀物的寵兒,許多成年人也開始喜歡讀這種快餐式的書籍。加上電視和各種圖像媒體的沖擊,使能夠耐心閱讀文字原典的人越來越少了。2009年來自東方網的一則新聞說:中智上海聯合大眾書局發布了一項對上海市大型商圈白領青年閱讀習慣的調研,結果顯示,僅有2.1%的人表示能接受“純文字”的書,其余97.9%的白領都傾向讀圖為主。[1]這必然引起各方人士的重視,學者們開始對讀圖的功能和效益發出質疑之聲。許多學者認為,只有讀字才是閱讀,讀圖不算閱讀。這樣看問題,也許有失公允。

其實,人類最早的閱讀就是從讀圖開始的,在文字還沒有被發明出來以前,人類就有了繪畫和雕刻,西班牙的阿爾塔米拉洞窟壁畫(見圖1)和法國的拉斯科洞窟壁畫(見圖2)距今已有1萬年以上的歷史,中國紅山文化玉器雕刻距今也有8千多年的歷史,而最早的文字卻只有5千多年的歷史。也就是說,人們讀圖比讀字的時間要早得多,文字誕生以前的人類“書籍”是寫在洞窟的巖壁上。

圖1 拉斯科洞窟壁畫

圖2 阿爾塔米拉洞窟壁畫

在中世紀時,識字的人很少,所以西方的教會常常以圖畫來傳播圣經,羅馬式教堂里的壁畫(見圖3)和哥特式教堂里的彩色玻璃畫(見圖4)都是為教育教徒而創作并流傳至今的。“1461年,法國詩人弗朗索瓦·維永在其《婦女禱告歌》中描述了他母親的一段話:我是一個可憐的老婦人,一無所知,一字不識。教堂墻上繪一幅天堂之畫,畫中人彈琴鼓瑟。還有一幅地獄之圖,只見惡人被沸水蒸煮。天堂之畫使我歡喜快樂,地獄之畫令我充滿恐懼。”[2]中國古代也有許多以教育為目的的繪畫作品,如描繪佛經故事的《割肉貿鴿圖》(見圖 5)、《舍身飼虎圖》、《五百羅漢圖》、《九色鹿圖》(見圖6)等都是傳播宗教教育的圖畫。而《孟母教子圖》、《二十四孝圖》(見圖 7、8、9、10)、《男十忙圖》(見圖 11)、《女十忙圖》(見圖 12)等,則是傳播道德教育的圖畫。正是這些圖畫才使宗教和道德觀念得到更廣泛的傳播。

圖3 羅馬式教堂里的壁畫

圖4 哥特式教堂里的彩色玻璃畫

圖5 割肉貿鴿圖

圖6 九色鹿圖

圖9 二十四孝圖之《賣身葬父》

圖10 二十四孝圖之《埋兒奉母》

文字是抽象符號,是理性構造的產物。而多數圖像是具體的視覺對象,似乎只需要用感覺來把握。所以,人們普遍認為閱讀文字需要理性思考,而讀圖不需要思考。其實這是一種誤解,視覺把握到的圖像還只是表象,要去理解圖像的內涵也必須有思想的把握。同樣,閱讀文字也不只是讀懂每一個字的字義就萬事大吉了,讀者還要去感受文字所描述的事情,體驗文字所傳達的感情,接受文字所傳遞的價值觀。這一切不可能僅僅靠邏輯思考就能夠解決。所以,在人文領域,無論是閱讀圖像還是閱讀文字,都既需要思考,也需要感受和體驗。差別只是:讀圖時的感受來的更直接一些,讀字時的思考來的更直接一些。

圖9 二十四孝圖之《賣身葬父》

圖10 二十四孝之《埋兒奉母》

圖11 男十忙圖

圖12 女十忙圖

每一種事物的出現和流行都是社會需要的結果,繪本書和圖文書的暢銷說明了讀者對快餐文化的需要,這是不以人的意志為轉移的。現在社會生活節奏快,工作競爭殘酷,工作壓力大還怎能靜下心來讀書?再說各種書籍的產量越來越多,而其中的精品畢竟是少數,想要在書海中讀到一本有價值的書,就要同時閱讀很多沒價值的書。這樣,如果一本一本地讀文字書,就不如先讀圖文書來得快捷,所以,圖文書就成了泛讀的首選。

精讀總是建立在泛讀的基礎上才能讀得更深入,沒有過廣泛閱讀的人,眼界會狹窄,最容易鉆牛角尖,就像夜郎國的人。所以,為了精讀,我們還是需要泛讀。但快節奏的信息社會,沒有條件讓我們像19世紀的讀書人那樣悠閑地泛讀文字書,我們只能選擇讀圖文書,甚至是圖畫書。

另外,正如文字書籍有不同的讀者需要,知識水平較高的專家學者需要讀深層次的書,知識水平較低的普通讀者需要讀淺層次的書。所以,讀圖文書和圖畫書也是一種讀者需要的書,對于知識水平更低的讀者來說,讀圖文書和圖畫書更容易被理解和接受。

2 視覺經典也是經典

有人把讀字叫做好閱讀,把讀圖叫做壞閱讀,這也許是一種偏見。如果說看電視是一種被動的閱讀方式,讀者只能跟著電視制作人的指揮棒轉,還沒來得及思考,這個畫面已經過去,緊接著無數畫面又沖進讀者的視覺,一切只能被動接受;那么,閱讀一幅繪畫或攝影作品就完全不同了,讀者可以反復觀看,甚至可以倒過來看。著名畫家康定斯基就是因為倒過來看自己的畫而發現了純粹的色彩美,進而發明了抽象繪畫。閱讀圖像雖然不能刺激左腦發達,卻能刺右激腦發達,這對創新人格的形成一樣很重要。

另外,讀圖也是一種享受,在享受中渡過愉快的時光,人在閱讀享受中增加的智慧是一種高級的智慧。魯迅兒童時代就酷愛讀圖文書,他曾把古代圖文書《山海經》(見圖13、14)稱為自己“最為心愛的寶書”。他還用節省下來的壓歲錢買了許多圖畫書。然而,魯迅并沒有因為愛讀圖而影響自己讀字的功課,他之所以能夠成為大文豪,也許正是因為讀圖與讀字的相互促進,也未可知。所以,我們應該對讀圖與讀字平等看待,對圖像經典與文字經典平等看待。

圖13 《山海經》

圖14 《山海經》

經典是什么?經典是那些在歷史上有深刻價值而且至今仍然有深刻價值的讀物。這樣的讀物主要集中在哲學、歷史、文學、藝術領域,而在科學領域幾乎沒有這樣的經典。為什么?因為科學是在不斷進步的,是后來者不斷取代先行者的過程。伽利略的落體定律取代了亞里士多德的落體定律,愛因斯坦的相對論力學可以涵蓋牛頓力學。而當年的亞里士多德的落體定律被看作永恒真理,牛頓力學也曾被看成是科學大廈的最后完成。歐幾里德不可能想象《非歐幾何》,托勒密也無法預見哥白尼的《天體運行論》。然而,曾經是人類重要學術成果的科學理論,今天除了研究歷史的學者,大多數人已經沒有必要再讀了。

與科學論斷不同,人文精神則是一種積淀,它是由少積多,然后沉淀的結果,而不是后來者不斷取代先行者的過程。同樣是古希臘時代的哲學、文學和藝術,今天卻依然是人們可以從中吸取精神營養的經典讀物。盧浮宮里的《斷臂維納斯》(見圖15、圖16)是希臘化時期的雕刻作品,至今也沒有什么藝術品能夠取代它,它已經成為人們心目中的經典。

經典是有深刻價值的讀物,深刻價值一定來自于思想性和精神性。而思想性和精神性的東西并不計較用什么載體來傳遞,只要能夠傳達出深刻而永恒的思想性和精神性的作品,無論文字還是圖像都可以成為經典。柏拉圖和亞里士多德的哲學著作是經典,古希臘雕刻和建筑也是經典。在古代中國,孔孟老莊的著作是經典,顧愷之和吳道子的畫也是經典,滕王閣和黃鶴樓也是經典。如果我們認真去閱讀,在這些經典中我們都能夠讀出古代文化精神的深邃和高遠。

圖15 、圖16 盧浮宮里的《維納斯》

經典總是歷久彌新的,無論何時,只要我們翻開經典讀物,我們都會覺著它們不只是說古人的事,而且是在說我們的事。《論語》中有:“學而不思則罔,思而不學則殆。”今天的人讀之,還是會認為切中學習的要害,這就是經典。20世紀美國設計大師賴特曾在讀到老子“鑿戶牖以為室,當其無,有室之用”的章句時感慨道:原以為是自己發現了新的設計思想,沒想到中國人早在兩千多年前就已經講過了。經典就是這樣,你沒有讀過它,你會以為自己有許多高見,一旦你讀了它,就會發現自己的高見已經在經典里了。

3 視覺經典體現視覺文化的核心價值

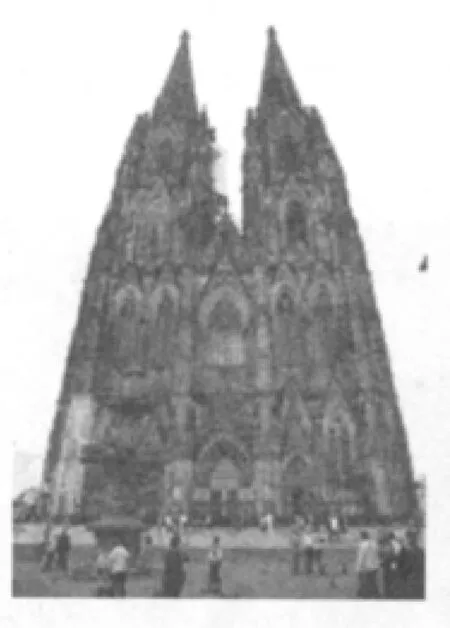

現在我們常常討論核心價值,其實,文化經典就是文化核心價值的體現。比較中西文化經典,我們會發現中西文化核心價值觀的差異。同樣,視覺經典應該體現視覺文化的核心價值,不同的視覺文化體系有不同的核心價值。比較中西視覺經典,我們也會發現中西視覺文化核心價值觀的差異。例如,比較中西古典建筑,我們會發現,從古希臘神殿到哥特式教堂(見圖17),都給我們留下一種高大聳立的印象,有一種美學上的崇高感;而中國古代的大屋頂建筑(見圖18),包括皇家宮殿,給我們的印象都不是“高”,而是“廣”,無法用“崇高感”這個西方美學范疇來衡量。但在我們的文化里,“廣廈”是比“高樓”更有價值的東西。杜甫有詩句:“安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏。”充分說明了“廣廈”與“高樓”兩種建筑文化價值觀的差別:作為神殿和教堂的“高樓”是人與天神的聯系,是基督徒的精神庇護所;而作為民居的“廣廈”則是人與大地的聯系,是“寒士”的身體庇護所。雖然同是庇護所,但其價值上卻并不相同。一個是宗教價值觀,一個是道德價值觀。

圖17 科隆大教堂

圖18 故宮

這種核心價值觀的差別會體現在每一種視覺文化形象上,再例如繪畫,比較南宋畫家馬麟的繪畫作品《靜聽松風圖》(見圖19)與法國畫家柯羅的繪畫作品《寧芙與丘比特》(見圖20),我們可以看到這兩幅作品中,畫的都是山石樹木和兩個人——一個大人一個小孩。不同的是:一幅被稱為山水畫,一幅被稱為風景畫。這幅“山水”與這幅“風景”的差別究竟是什么呢?純粹就描繪對象來說,應該沒有什么差別。對于畫家來說,有畫法上的差別:一個是以勾線和墨色為主,一個是以體塊和光影作為造型手段。對于一般觀眾來說,有視覺效果上的差別:一個是色彩單一,人物靜物體積感弱,三維空間不夠明確;另一個是色彩豐富,人物靜物體積感強,三維空間明確。就主題來說,一個是著衣高士與伺童在靜聽松風,一個是裸體女神與小愛神之間在戲鬧玩耍。就境界來說,一個是寫意,意境深遠,境界高妙;一個是寫真,趣味優雅,但境界平平。這里就顯露出中西文化價值觀的差異:中國文化追求境界,西方文化追求真實。

圖19 《靜聽松風圖》

圖20 《寧芙與丘比特》

可見,由于中西文化價值觀的不同,中西藝術經典就會呈現出不同的形象和意境。所以,讀藝術經典不但可以提高藝術修養,培育人文關懷,還可以通過藝術經典直觀地了解不同文化的價值觀,增進我們對自己傳統文化的熱愛,并激起我們學習和借鑒西方文化來更好的繼承發展我們自己傳統文化的興趣。比較不同地域的視覺經典,會發現不同地域視覺文化的差異。同樣,比較不同時代的視覺經典,我們也會發現不同時代視覺文化的差異。這里就不再贅述。

4 圖書館、博物館和美術館應聯合開展視覺經典閱讀活動

既然視覺經典也是文化經典,閱讀視覺經典也能夠使讀者掌握文化核心價值,那么,圖書館就應該像倡導文字經典閱讀那樣倡導視覺經典閱讀。進一步的問題就是,圖書館應該怎樣開展視覺經典閱讀活動?

首先,圖書館員應該建立“讀圖也是閱讀”的觀念,不去輕視圖文書和圖畫書,就像圖書館員不應該輕視那些走進圖書館的農民工一樣。只有把讀圖與讀字擺在平等的地位,視覺經典閱讀才能被真正地重視起來。為了能夠引導讀者的視覺經典閱讀,圖書館員也應該經常參與有關藝術和文物的鑒賞活動,提高自身的藝術修養。其實這也是圖書館員個人提高精神生活質量,完善精神生活方式的最佳選擇。

其次,圖書館應該大力增加視覺經典的館藏,開辟專門的空間建立視覺經典書庫和閱覽室,為喜歡讀圖的讀者提供良好的閱讀條件。做好視覺經典導讀工作,幫助讀者選擇更好的視覺讀物,引導他們去閱讀高品位的視覺經典。古代視覺經典可分為書法、繪畫、雕塑、建筑、園林、石刻、青銅器、陶瓷、玉器、民間工藝美術等幾種類型,今天的圖像則增加了攝影、錄像和大量的設計作品,其中許多作品也已經成為視覺經典。

適合圖書館推廣閱讀的應該是基礎性、權威性的出版物。如:《中國美術全集》、《中國建筑藝術全集》、《中國書畫典庫》、《中國繪畫全集》、《中國書法全集》、《中國傳統工藝全集》、《中國十大書法家墨寶全集》、《中國出土玉器全集》、《中國傳世玉器全集》、《中國出土瓷器全集》、《中國畫像石全集》、《中國文物大系》、《中國文物精華大全》、《中國文化精華全集·藝術卷》等,都是中國古代到近代關于藝術觀念的文獻,內容全面,從先秦直到現代,涉及到中國書畫、音樂、園林等各方面的經典圖像。

針對大學生的視覺經典閱讀推廣更應該注重系統性,所以,如《中國傳世名畫》、《中國傳世人物畫》、《中國傳世山水畫》、《中國傳世花鳥畫》、《中國陶瓷名品珍賞叢書》、《中國瓷器收藏與鑒賞全書》、《中國青銅器收藏與鑒賞全書》、《中國玉器收藏與鑒賞全書》、《中國古玩收藏與鑒賞全書》、《中國美術辭典》、《中國工藝美術大辭典》、《中國書畫鑒賞辭典》等等也都應是大學生視覺經典閱讀的應讀書目。而《世界美術全集》等圖像出版物則是大學生感受其他文化核心價值的視覺經典讀物。

第三,圖書館應該聯合博物館和美術館,聯合構建視覺經典閱讀平臺,在網上建立視覺經典數字圖庫。把博物館和美術館中的經典藏品數字化后,鏈接到圖書館的網站,使數字圖書館與數字博物館、數字美術館聯合成為一個數字文化共同體,方便圖書館讀者進入數字博物館和數字美術館,把圖書館的讀者與博物館、美術館的觀眾融為一體。

圖書館還應該聯合博物館和美術館開展視覺經典閱讀活動。例如,在圖書館舉辦藝術展或文物展,讓圖書館空間成為博物館和美術館空間的延伸,實現圖書館與博物館和美術館一體化。同時,請博物館和美術館的專家到圖書館來舉辦講座,在讀者、觀眾、館員和專家的互動中促進視覺經典的閱讀。

第四,應該加強農村圖書館(農家書屋)的視覺經典館藏建設,進一步實現獲取平等的圖書館價值觀。

對于文化知識水平偏低的農民讀者,更適宜他們的讀物并不是視覺文化經典,而是道德性、通俗性的圖像文本。正如前面提到的《孟母教子圖》、《二十四孝圖》、《男十忙圖》、《女十忙圖》,都能夠對某些半文盲性的農民起到教育作用。像這樣的傳統圖像還有很多,例如《太平有象圖》、《福祿壽圖》、《喜鵲蹬梅圖》、《三羊圖》、《負薪讀書圖》、《掛角讀書圖》、《五子登科圖》、《鯉魚龍門圖》、《仙猴捧壽圖》、《松竹梅圖》、《四君子圖》、《荷花圖》等,都是讀圖就能識別意義的。這樣的經典圖像已經是人們耳熟能詳的故事的視覺載體,它們承載著傳統文化和傳統道德人文,表達著人民群眾對生活的理解和希望,是傳統社會教育的組成部分。

農村讀者是圖書館最應該關懷的群體,沒有波及到農民的“全民閱讀”是不完整的。由于農村讀者的閱讀水平所限,他們可能更需要讀圖。然而,圖文書和圖畫書價格更高,農村圖書館經費更少,所以,圖書館應該從道義上呼吁各界大力支持農村圖書館的視覺經典館藏建設。還應倡導城市圖書館下鄉活動,以車載流動書屋的方式為農民提供視覺經典的臨時閱覽,刺激農民的閱讀欲望,提高他們的閱讀興趣,最終達到完整的全民閱讀。

5 結語

圖書館事業是高尚的,因為它始終在為全民閱讀素質的提高而做出不懈的努力。圖書館事業是永恒的,因為它始終讓人類沐浴著知識和智慧之光。

全民閱讀活動重在“全民”二字。如果我們倡導的只是精英閱讀活動,那么我們就可以不必強調視覺經典閱讀。但是,“全民”中必定包括那些因知識水平所限而需要和喜歡讀圖的人,所以,圖書館不應該拋棄“全民”中這一部分讀者,而應該努力為他們的閱讀創造條件,使“全民”閱讀活動成為名符其實的全民閱讀活動。

[1]李星言,王瑤.滬上白領閱讀習慣調查昨天公布[EB/OL].[2011-05-02].http://www.ciicsh.com/ciicsh/content s/193/6899.html.

[2]史蒂文·羅杰·費希爾.閱讀的歷史[M].北京:商務印書館,2009:182-183.