采用混合面和滑動網格模型對艇體流場數值分析比較

高 慧韓 強姚震球

(1.江蘇科技大學 船舶與建筑工程學院 張家港 215600;2.海鹽港航管理局 嘉興 314300)

0 引 言

在對螺旋槳與艇體相互影響的研究中,如果單獨對螺旋槳或者艇體流場進行數值仿真均無法準確預報他們之間的相互關系[1],而本文采用FLUENT軟件對艇體尾部螺旋槳的粘性流場進行數值分析計算,采用SST湍流模型。在交界面處采用混合面和滑移網格兩種處理方法,對螺旋槳和艇體粘性流場進行數值模擬,比較光艇與含有螺旋槳情況下摩擦阻力的差異,并與ITTC1957公式進行比較,來驗證結果的準確性,從而揭示真實螺旋槳和艇體之間相互作用的內在規律。

1 計算模型

1.1 計算網格

采用混合面和滑移網格模型進行螺旋槳/艇體流場的整體計算。

圖2中a和b分別為采用混合面法和滑移網格法對螺旋槳區域和艇體區域的交接面,它們的交接面網格并非完全配合。

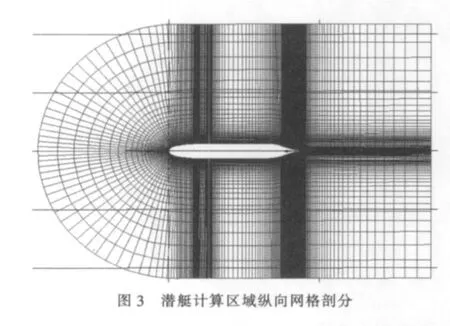

本文采用結構網格和非結構網格的混合網格。主艇體及尾流場大部分區域采用O-H型多塊結構網格,即橫向為O型網格、縱向為H型網格,如圖3所示;而在螺旋槳計算區域附近使用非結構網格,在靠近物面處網格加密,離壁面第一個網格的離壁距離為10-3艇長。船體區域網格單元數:

軸向×橫向×周向=130×80×40。

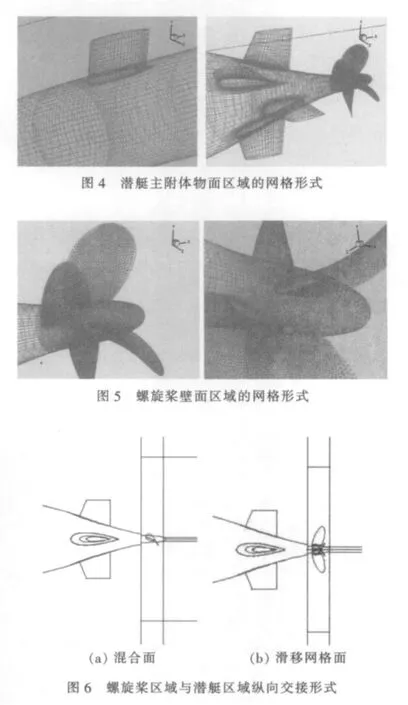

對于艇體尾部的螺旋槳幾何曲率比較大,如果生成結構網格,則可能產生負體積,故采用非結構網格替代[2]。結構與非結構網格之間采用設置交界面的形式連接。其中潛艇主附體區域均為結構化網格,見圖4;螺旋槳區域為非結構網格,見圖5;結構和非結構網格通過設置交界面的形式來連接,見圖6。其中左邊是使用混合面的方法,右邊使用滑移面的方法。

由于螺旋槳剖面是從中部開始到葉梢不斷縮小的,葉稍附近槳葉剖面弦長很小,厚度幾乎為0。考慮到螺旋槳幾何的上述特點,為了生成高質量的網格,故在此將葉梢處切掉一小塊[3]。

1.2 求解區域與邊界條件

本章選取的計算雷諾數為Re=1.61×107。計算區域為艇艏上游一個艇長的位置,船尾向下游延伸兩個艇長處,中軸線向左右各延伸一個艇長的距離。

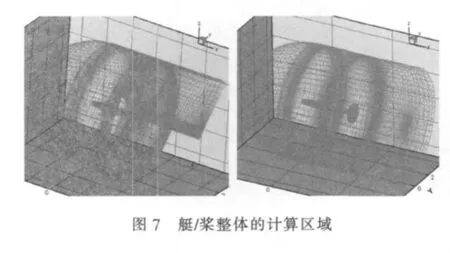

由于包含螺旋槳的計算流場左右不對稱,因此計算區域必須包含整個艇體。應用混合面模型,由于周向物理量是做平均化處理的,結合本文為四葉槳,因此計算范圍可只考慮1/4流場。而應用滑移網格模型時,由于在交接面上采用插值處理的方式,故螺旋槳區域采用全槳全流道模擬,見圖7。

本文計算邊界條件的設定為:計算區域的邊界分為入口邊界、出口邊界、遠場邊界以及物面。入口邊界根據艇模航行速度指定入口速度,出口邊界給定靜壓條件,其壓力等于參考壓力,在外邊界上同樣使用速度進口條件,潛艇外表面設定為無滑移條件。另外還要設定螺旋槳區域的旋轉速度,指定旋轉軸。在螺旋槳區域和艇體區域的交接面兩側對于混合面法分別設定壓力進口和壓力出口條件,而使用滑移面法其交接面設定為Interface類型[4]。對一般的三維復雜流場區域,計算模型的幾何表達和計算區域的網格劃分,將花費整個計算過程一半左右的時間。

1.3 數值計算方法

本章采用有限體積法(FVM)對控制方程在時間和空間上進行離散,將其轉化為可計算的代數方程。有限體積法是在每個計算單元上對控制方程進行積分,離散后的方程體現了在每一個計算單元上的流場參數。時間離散包括每一項在一個時間步長內不同方程的積分。壓力項采用二階中心差分格式,其他項采用二階迎風差分格式。非定常湍流計算采用二階隱式時間推進法。代數方程求解時采用亞松弛迭代,壓力速度耦合迭代采用Simple算法,湍流模式選用 SST κ-ω。

2 計算結果與分析

2.1 基于混合面法計算結果分析

潛艇在水下航行時所受的總阻力為流體作用力沿運動方向的合力,它主要由作用在潛艇表面的摩擦阻力和艇體首尾壓力差產生的粘壓阻力組成。摩擦阻力系數和粘壓阻力系數定義如下:

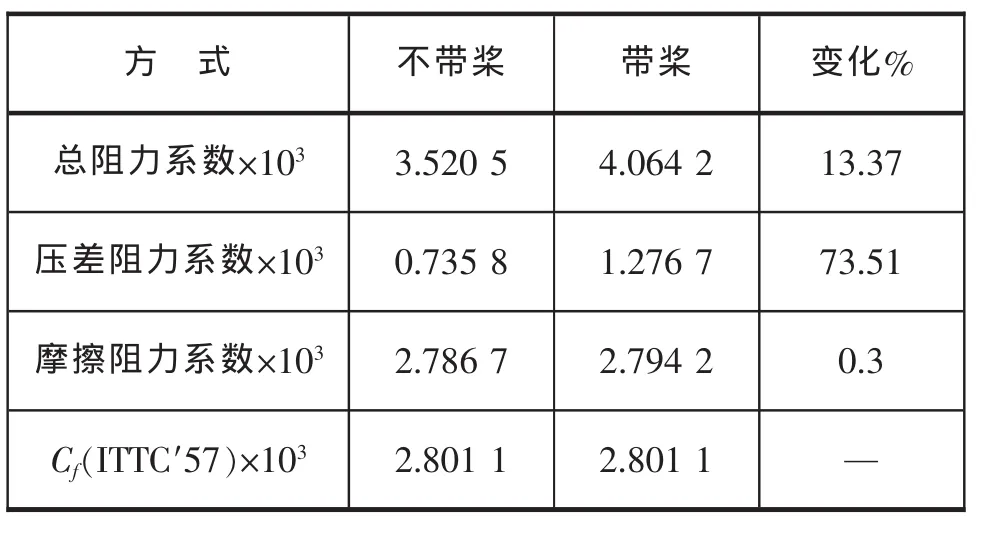

表1為計算所得到的帶與不帶螺旋槳情況下的潛艇阻力系數以及使用ITTC1957公式得到的摩擦阻力系數比較。

表1 采用混合面法的艇體阻力系數比較

從表1可以看出,對于帶槳或者不帶槳的潛艇,其數值計算得到的摩擦阻力基本保持不變,計算得到摩擦阻力系數和ITTC1957公式預報值非常接近,說明螺旋槳在艇尾部工作對艇體表面的摩擦阻力的影響并不明顯。之所以存在細微差別,是由于艇體尾部的水流速度增大,使摩擦阻力有所增加。

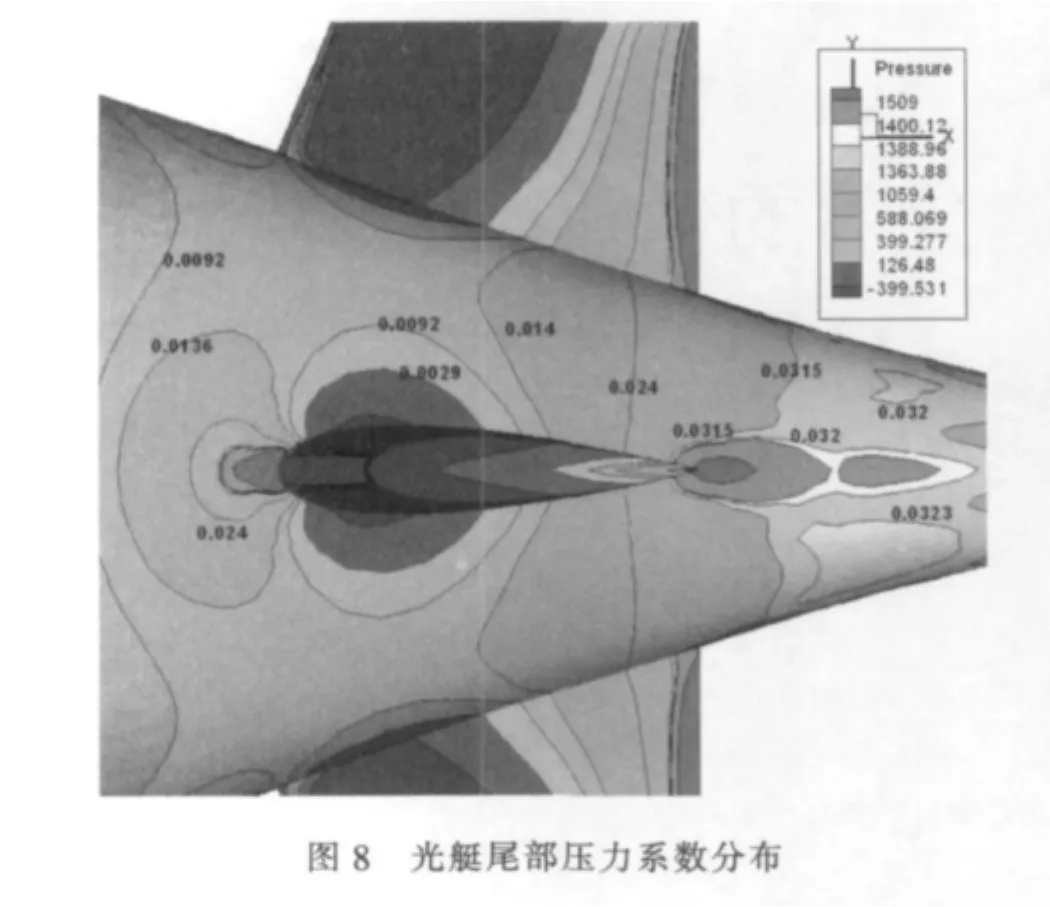

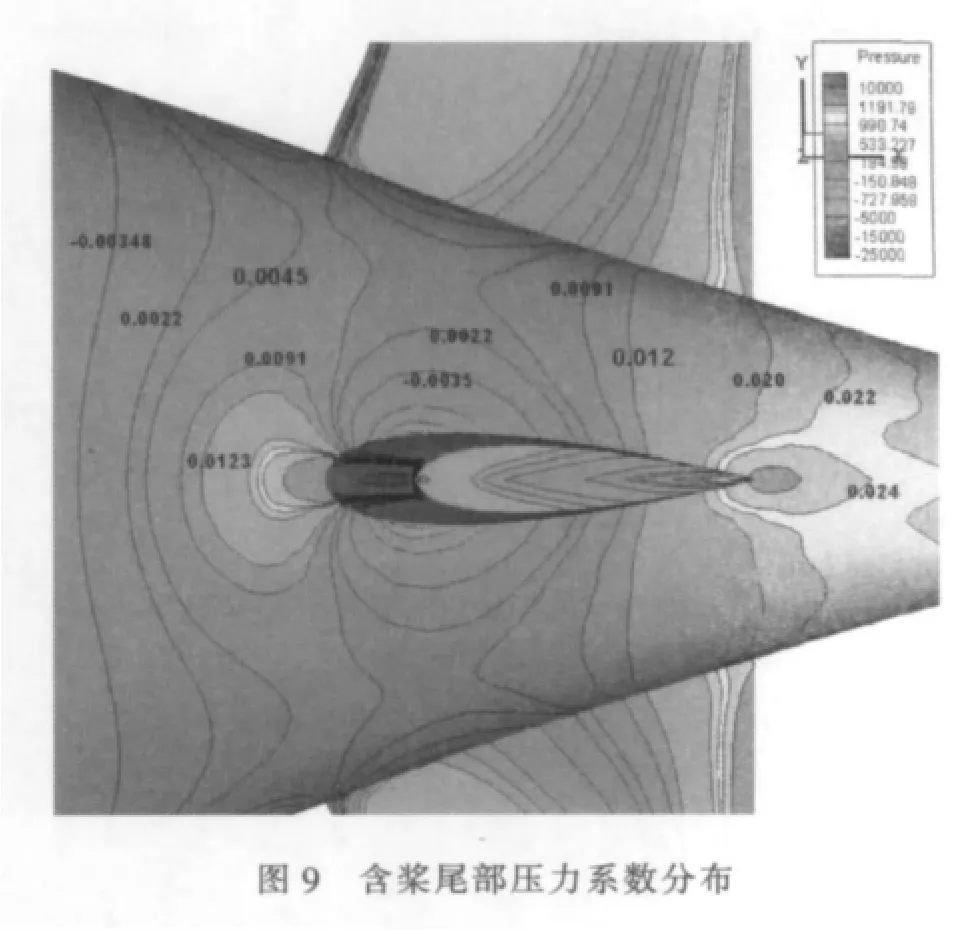

光艇阻力系數與ITTC1957公式存在差異的主要原因是ITTC1957公式按“平板假定理論”得出,沒有考慮到潛艇首尾表面線型的變化。另外考慮到螺旋槳在旋轉過程中產生推力,使得它與光艇的壓差阻力相比,帶槳艇體壓差阻力增加了73.51%,總阻力增加13.37%。壓差阻力的明顯變化主要是由于艇體尾部壓力的明顯增加。從下頁圖8和圖9可以看出,含有螺旋槳的艇體尾部的壓力系數相對光艇而言降低明顯,反映了艇體尾部和螺旋槳之間存在相互影響。

2.2 基于滑移網格法的計算結果分析

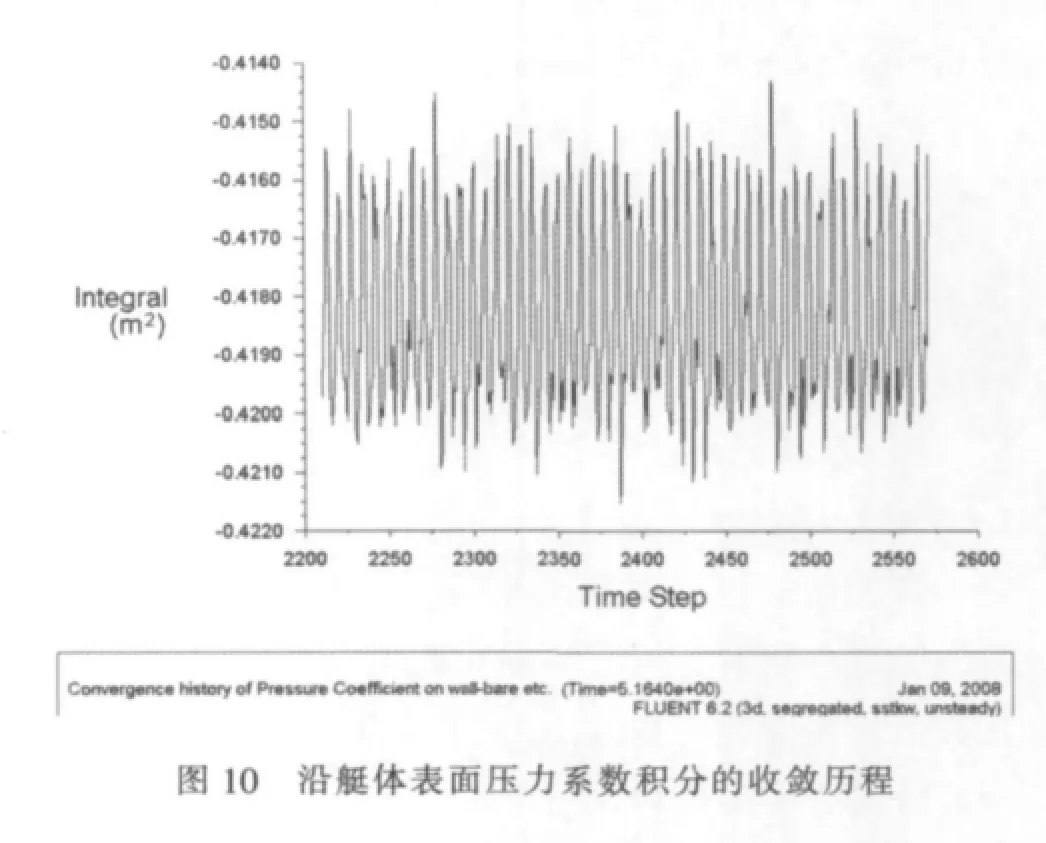

采用時間步進獲得非定常流動,時間步長取為0.002 s,迭代至4.1 s開始,作用于艇尾部的螺旋槳升力系數隨時間呈周期性變化,我們認為此時已達到穩定的解[5]。

圖10為沿艇體表面壓力系數積分的收斂歷程,表2為采用混合面方法和滑移網格方法時的潛艇總阻力系數、壓差阻力系數以及摩擦阻力系數的比較。

表2 采用混合面和滑移網格方法的艇體阻力系數比較

從圖10和表2可以看出,螺旋槳的旋轉,不會引起艇體表面摩擦阻力的變化,而壓差阻力變化卻很明顯。采用混合面法和滑移網格法所得結果基本接近,只不過采用滑移網格法更能夠反映螺旋槳在轉動過程中各項阻力系數的波動。

3 結 語

本文應用周向平均的混合面法和滑移網格的方法,對螺旋槳/潛艇粘性流場進行了整體數值模擬。完成了艇體尾部繞流計算后,比較了不帶槳和帶槳情況下的摩擦阻力系,并且與ITTC1957公式作了比較,結果較吻合。本研究工作將進一步向工程應用方面發展,以產生經濟效益。

[1]張楠.潛艇流水孔流場與阻力的數值預報方法與回歸分析研究[D].無錫:中國船舶科學研究中心,2004.

[2]張楠,姚惠之,沈泓萃.潛艇粘流計算發展現狀與展望[A].//中國船舶科學研究中心.CFD技術研討會文集[C].2004.

[3]唐登海,董世湯.船舶螺旋槳周圍粘性流場數值預報與流場分析[J].水動力研究與進展(A 輯),1997,12(4):26-36.

[4]王濤,周連弟,張鑫.軸對稱體與導管推進器組合體的三維復雜流場的計算與分析[J].船舶力學,2003,7(2):21-32.

[5]張楠,沈鴻萃,姚惠之.潛艇阻力與流場的數值模擬與驗證及艇型的數值優化研究.船舶力學,2005,(1):1-13.