里底水電站壩址右岸傾倒變形巖體成因機制和變形程度

李樹武 ,楊 健 ,楊永明 ,劉 昌

(1.成都理工大學環境與土木工程學院,四川 成都 610059;2.中國水電工程顧問集團公司,北京 100120;3.中國水電顧問集團西北勘測設計研究院,陜西 西安 710065)

0 引言

里底水電站位于云南省迪慶州維西縣巴迪鄉境內,工程以發電為主,由混凝土重力壩及河床式廠房組成,裝機容量420 MW,水庫正常蓄水位1 818 m。壩址河谷為縱向河谷,右岸為反向坡,岸坡整體順直,總體走向為SW187°,坡體形態較完整,1 827 m高程以下岸坡地形平緩,岸坡坡度為11°~35°,平均坡度為20°,表部大面積被坡積碎石土覆蓋,基巖僅在江邊洪枯水位變幅帶沿河呈條帶狀小面積出露;1 827 m高程以上岸坡地形變陡,岸坡坡度32°~45°,平均坡度 41°,地表多為坡積層覆蓋,基巖僅在沖溝底部、地形凸起等部位零星出露,山坡上植被茂密,沖溝不發育。壩址區基巖地層為二疊系上統下段深黑色、墨綠色斜長石絹云母石英千枚巖夾少量變質砂巖及微晶片巖。斜長石絹云母石英千枚巖具有明顯的絲絹光澤,擠壓揉皺現象強烈。經鉆孔、平硐揭露,變質砂巖、微晶片巖(黑云母片巖)呈透鏡體狀分布,不連續。前期勘探揭露右岸邊坡大面積存在傾倒變形現象,傾倒巖體存在變形程度大、深度大、折斷面貫通性差等特征。

1 傾倒變形成因機制

1.1 軟弱結構面的發育特征

里底壩址右岸邊坡正常巖層產狀為NW340°~NW357°SW∠69°~77°,反傾坡內。現場對平硐以及地表開展了軟弱結構面(斷層)產狀的精細測量,獲得的各組軟弱結構面的分組及優勢方位,見表1。

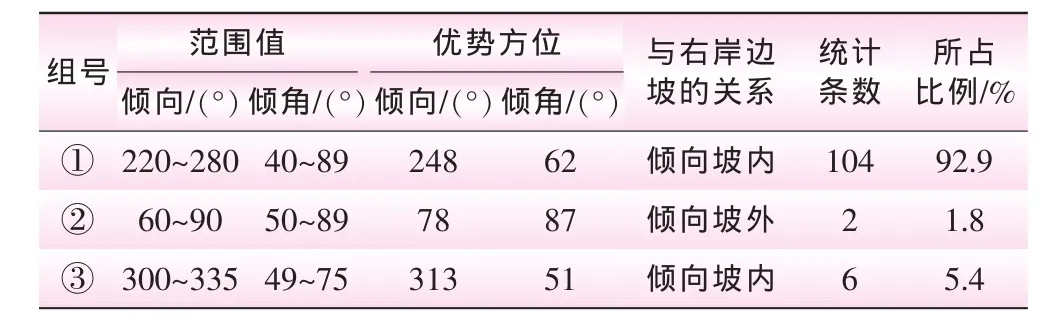

表1 右岸邊坡弱面分組及優勢方位

從表1可以看出,右岸邊坡主要發育有4組軟弱面。第①組傾下游坡內,占統計結構面條數90%以上,以中等傾角~陡傾角為主,主要為層間錯動帶,是控制右岸邊坡穩定性的主要邊界條件;其他三組軟弱結構面均傾向坡外,其中第③組為緩傾角結構面。

1.2 硬性結構面的發育特征

根據地質勘探資料進行室內整理分析后,獲得右岸各組硬性結構面(裂隙)的分組及優勢方位,見表2。右岸邊坡主要發育有3組硬性結構面,其中第①組傾向下游坡內,占統計條數90%以上,以中等傾角~陡傾角為主,主要沿層面發育;第②組陡傾坡外,一般在傾倒變形巖體后緣構成拉裂縫;第③組傾向上游坡內,傾倒變形巖體上、下游側向邊界主要由該組結構面控制。

表2 右岸邊坡硬性結構面分組及優勢方位

1.3 傾倒型變形破壞成因

通過對里底水電站壩址右岸邊坡的勘探平硐和鉆探進行詳細的編錄和地表調查,分析整理后對右岸邊坡傾倒型變形破壞的成因機制有以下幾點認識[1-3]:

(1)從巖性來看,絹云母石英千枚巖為層狀結構的柔性巖體,是傾倒變形的物質基礎,層面產狀為 NW340°~NW357°SW∠69°~77°,走向與岸坡近平行并傾向山內,構成陡傾的逆向坡,為巖層向臨空面發生彎曲或轉動提供了力和力矩。

(2)從表1斷層分組可以看出,坡體前緣有傾向坡外的緩傾角斷裂發育,在最大剪應力面將發生蠕滑剪切。整個巖體中斷裂發育,坡體后緣有成組的中~陡傾角的傾向坡外的斷裂集中發育。

(3)裂隙的發育方向與斷層接近,尤其是沿層面最為發育,占統計條數的90%以上。這些裂隙中既有不同時期、不同性質的構造裂隙,也有受河谷卸荷改造的裂隙,與斷層共同為該傾倒變形體提供了發育的邊界條件。

(4)岸坡地形較高陡,上游側受里底溝,下游側受巴丁村上游地形突變的山梁影響,加上瀾滄江的河谷下切和地殼抬升,河谷兩岸巖體臨空,原有的應力平衡破壞,形成了梁狀三面臨空地形,為傾倒變形體提供了變形的空間條件。

(5)近場區斷裂十分發育,除了東北角德欽-中甸-海羅斷裂為北西走向和少量的近東西向的橫向小斷裂外,其主干斷裂均為北北西-南北走向,且彼此互相平行,排列有序,構成南北向為主體的斷裂系。

綜合分析認為,里底水電站壩址右岸邊坡變形破壞模式為傾倒型蠕動變形破壞。

1.4 傾倒型變形破壞特征

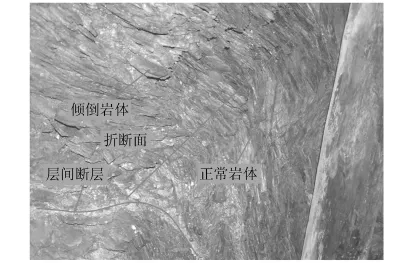

傾倒型蠕動變形多發生在似層狀或層狀結構的脆性陡傾巖石組成的邊坡,變形破壞特征為:①各層巖塊順序向臨空一側傾倒歪斜,使表層巖層傾角逐漸變化;②由于巖層依次向臨空面傾倒,層與層之間發生相對錯動,使表部出現上盤向下,下盤向上的反向臺階臺坎;③傾倒型蠕動變形與下部完整巖體的交接關系有漸變形和突變形兩種;④傾倒變形幅度自地表向深部逐漸變小。里底水電站壩址右岸邊坡傾倒變形特征,完全符合傾倒型蠕動變形模式,變形巖體與下部完整巖體的交接關系以漸變形為主。平硐PD105 24 m下游壁傾倒型蠕動變形破壞見圖1。

圖1 平硐PD105 24 m下游壁傾倒型蠕動變形破壞

2 傾倒型蠕動變形程度分級

彎曲傾倒是邊坡失穩的主要模式之一,常見于反向層狀邊坡中。與正常巖層相比,傾倒巖層存在巖層傾角變小、層間錯動拉裂、層面彎曲、巖層折斷、甚至巖層傾向反轉與坡向相同等跡象,嚴重者可轉化為蠕滑拉裂等邊坡破壞形式[4]。目前,對于巖體傾倒強烈程度可以通過巖層傾角變化、層內最大拉張量、層內單位拉張量、傾倒巖體的卸荷變形、傾倒巖體的風化特征、傾倒巖體的波速特征等單因素或多因素組合來定量分級。

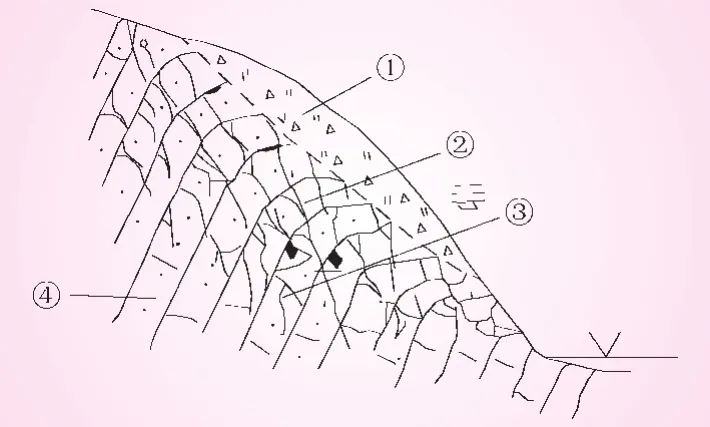

變形體在垂直向有一定的分帶性,自地表向深部大致可以分為4個帶(見圖2):①坡崩積帶。表部巖塊層序已經擾亂,部分巖塊曾經發生滾動,雜亂堆積并夾有大量泥土,風化嚴重者已經形成坡積覆蓋層。②蠕動變形帶。巖層扭轉傾倒,傾角變化,但層序正常,巖塊松動呈架空,張裂隙發育。③張裂隙發育帶。巖層產狀已趨正常,但巖體出現張裂隙,有時寬達數十厘米。④完整巖石帶。本文在對右岸傾倒巖體現象野外調查的基礎上,依據傾倒體內巖層傾角與正常區巖層傾角之間的變化幅度,對傾倒巖體的變形強烈程度進行等級劃分。

圖2 傾倒型蠕動變形破壞自表向深部垂直分帶

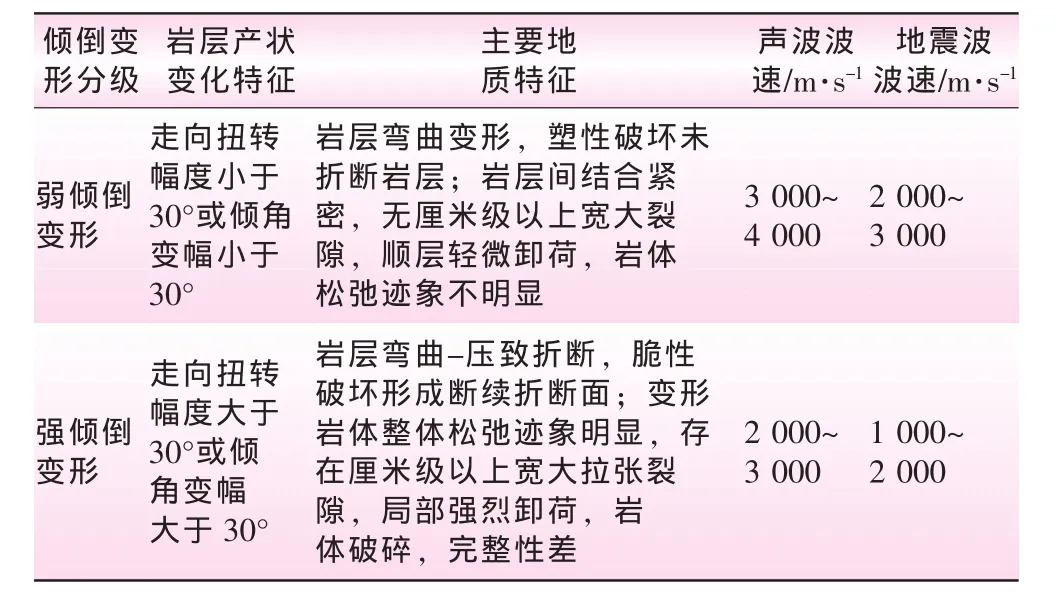

根據現場大量的坑槽探、井探、鉆孔、平硐揭露的地質現象,壩段右岸巖體普遍傾倒變形。為了工程應用方便,結合巖層傾倒程度(傾角變化幅度、產狀扭轉程度)與巖體卸荷松弛情況,將里底壩段巖體傾倒變形程度分為強傾倒、弱傾倒兩個級別,里底水電站壩段岸坡傾倒變形程度分級見表3。強傾倒變形底界存在斷續折斷面,一般存在較為明確的邊界條件,邊界限定塊體為影響邊坡的不穩定地質體,統稱 “傾倒變形體”;弱傾倒變形程度輕微,彎曲為漸變型,未折斷巖層,巖體松弛跡象不明顯。

表3 里底水電站壩段岸坡傾倒變形程度分級

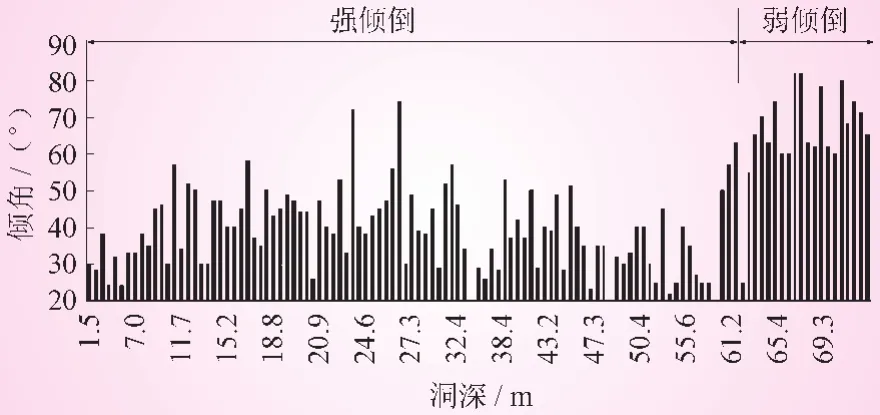

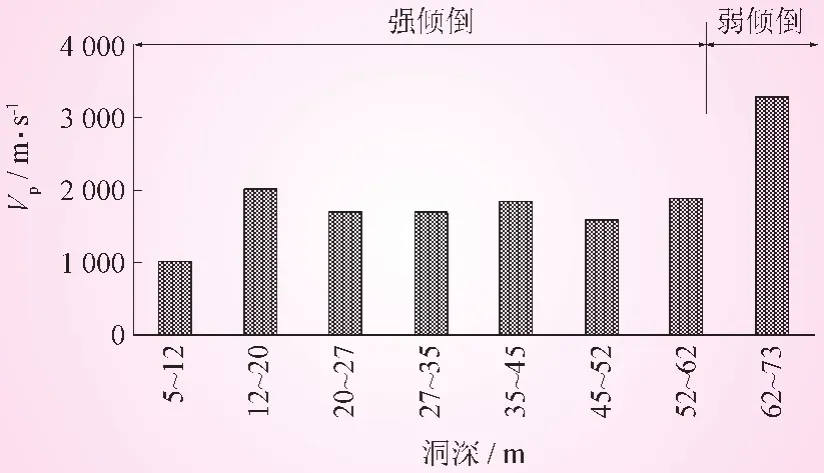

現場對壩址右岸PD105、PD106和PD108號平硐正常巖層以及傾倒巖層產狀進行了精細測量,見圖3,并對硐壁分別進行了聲波、地震波測試,結果見圖4。依據表3分級標準對巖體傾倒變形程度進行了分級,分級結果與現場判斷的結論基本吻合。

圖3 PD106號平硐巖層傾角沿洞深變化趨勢

圖4 PD106號平硐地震波波速沿洞深變化趨勢

3 結論及建議

里底壩址右岸岸坡大面積存在傾倒變形跡象,變形體上游邊界以里底溝為界;下游邊界以巴丁村上游地形突變的山梁為界;前緣底面高程處于1 775 m高程以上;后緣受高陡傾角結構面控制,一般處于1 920~1 850 m高程之間,分布面積約5.97萬m2,強傾倒水平深度27~64 m,弱傾倒水平深度15~28 m(從強傾倒底界起算)。從傾倒變形水平深度可以看出,PD108和PD110分別位于岸坡上游側和下游側邊界,水平變形深度相對較淺,強傾倒水平深度只有30~40 m;而PD106和PD112位于岸坡中間,水平變形深度相對較深,強傾倒水平深度達60 m左右。傾倒變形深度因地而異,總體地形凸起部位深,低凹部位淺,中間厚,兩側薄。

里底水電站右岸巖體變形成因機制為傾倒型蠕動變形破壞模式,巖層依次向臨空面傾倒,層與層之間發生相對錯動,傾倒變形幅度自地表向深部逐漸變小。巖層的傾倒強烈程度受岸坡結構、地層巖性、地形地貌及臨空條件、構造等因素控制。傾倒巖層傾角的變化幅度與其他傾倒跡象如巖層的折裂、層間張開度及彈性波速具有良好的對應關系。利用巖層傾角的變幅與彈性波速的變化對傾倒的強烈程度進行劃分是可行的。

[1]齊典濤.昌馬水庫傾倒變形邊坡特征形成機制及發育深度[J].西部探礦工程,2001,73(6):47-49.

[2]王士天.四川某水庫大壩左壩肩邊坡變形破壞機制及整治對策探討[J].地質災害與環境保護,1999,10(3):1-5.

[3]石豫川,馮文凱,劉漢超.某水電站高邊坡變形破壞模式及機制分析[J].西南交通大學學報,2004,39(5):609-613.

[4]劉應龍,任光明,陳強,等.反傾層狀巖體傾倒變形強烈程度研究[J].中國水運,2008,8(12):185-187.