新世紀(jì)文學(xué)批評(píng)的倫理生態(tài)與“病態(tài)”機(jī)制

面對(duì)這新世紀(jì)以來看似自由、多元、開放和繁榮的文學(xué)寫作和文學(xué)批評(píng),我想起圣經(jīng)里的一段話——“已過的世代,無人紀(jì)念;將來的世代,后來的人也不紀(jì)念”。而當(dāng)我試圖來追念這正在持續(xù)的“當(dāng)代史”和文學(xué)批評(píng)的景觀,我不能不指出尤其是新世紀(jì)以來愈益繁復(fù)甚至“雜花生樹”的文學(xué)語境中文學(xué)批評(píng)生態(tài)的倫理性征候以及難以規(guī)避的批評(píng)話語的“新世紀(jì)”特色的“病態(tài)”機(jī)制。當(dāng)然這并非意味著“新世紀(jì)”以來的文學(xué)批評(píng)已經(jīng)無可救藥,而是想強(qiáng)調(diào)的是當(dāng)下的文學(xué)批評(píng)確實(shí)出現(xiàn)了顯豁的詩(shī)學(xué)問題甚至難題。

一

2000年以來的十年,文學(xué)寫作和文學(xué)批評(píng)生態(tài)都發(fā)生了不小的變化,比如新媒體力量尤其是網(wǎng)絡(luò)、博客、微博的崛起,全球化、城市化和消費(fèi)化的浪潮以及后社會(huì)主義時(shí)代和新移民運(yùn)動(dòng)的到來。我們看到一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí):十年來的文學(xué)批評(píng)因?yàn)轱@豁的被主流媒體和文學(xué)美學(xué)“征用”以及被娛樂時(shí)代“消費(fèi)”的主導(dǎo)精神特征而病灶頻生。新世紀(jì)十年業(yè)已結(jié)束,在這一不長(zhǎng)不短的時(shí)間段內(nèi)中國(guó)的漢語寫作生態(tài)盡管整體發(fā)展態(tài)勢(shì)還是良好的,但是也毋庸置疑無論是在文學(xué)寫作還是文學(xué)批評(píng)傾向上都存在著一些問題,甚至其中有些問題由于其影響和受眾的廣泛加之不斷偏狹化的過度闡釋必須予以糾正。有些文學(xué)批評(píng)不僅視野遠(yuǎn)離了繁復(fù)的文學(xué)現(xiàn)場(chǎng),而且即使是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)予以關(guān)注和發(fā)言也大多是隔靴搔癢的短視與漠視。再有就是批評(píng)文章和批評(píng)者之間盡管時(shí)時(shí)顯現(xiàn)出圈子式的集結(jié)和吹捧,但是基本上批評(píng)文章和批評(píng)家之間已經(jīng)很少互通有無,往往是自說自話、自言自語,所以這一時(shí)期以來真正的有意義的文學(xué)爭(zhēng)鳴和論爭(zhēng)并未出現(xiàn)。而這在筆者看來顯然是不正常的現(xiàn)象,因?yàn)樾率兰o(jì)以來中國(guó)的文學(xué)寫作無論是在生產(chǎn)、發(fā)表、傳播和接受方式甚至是文學(xué)精神以及文化場(chǎng)域、社會(huì)型構(gòu)上都與此前的文學(xué)有著明顯的變化與差異,這都亟需批評(píng)者予以及時(shí)的觀照、總結(jié)和反思。同時(shí)這一時(shí)期的文學(xué)寫作在看似自由、多元的寫作路徑上仍然難以擺脫國(guó)家話語、主流意識(shí)形態(tài)文學(xué)話語的社會(huì)學(xué)導(dǎo)向以及文學(xué)倫理學(xué)的規(guī)范,比如新鄉(xiāng)土(新農(nóng)村)、打工、底層寫作等等。這種大面積涌現(xiàn)的倫理化寫作不僅使得“寫作倫理”這個(gè)老生常談的問題被重新抬上文學(xué)日程,而且更為引人注目的還在于“倫理批評(píng)”的出場(chǎng)與流行。

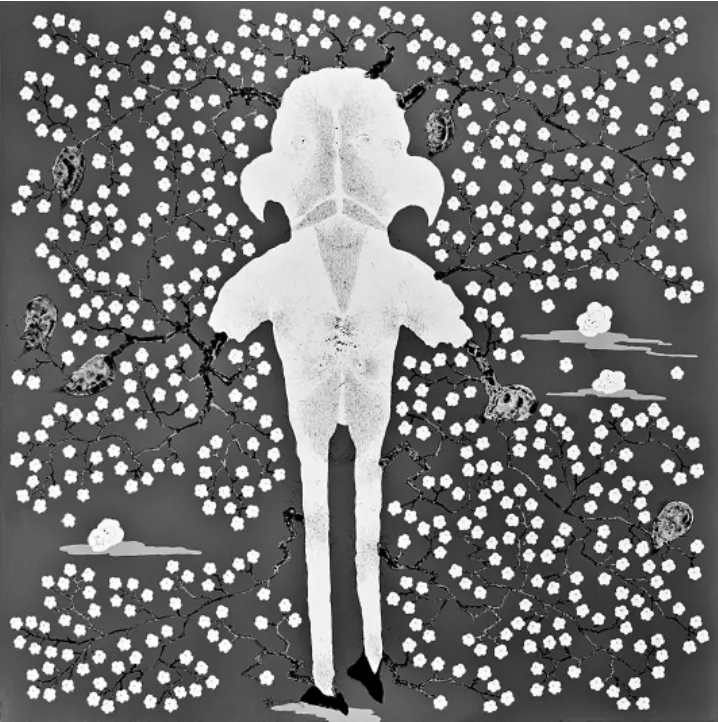

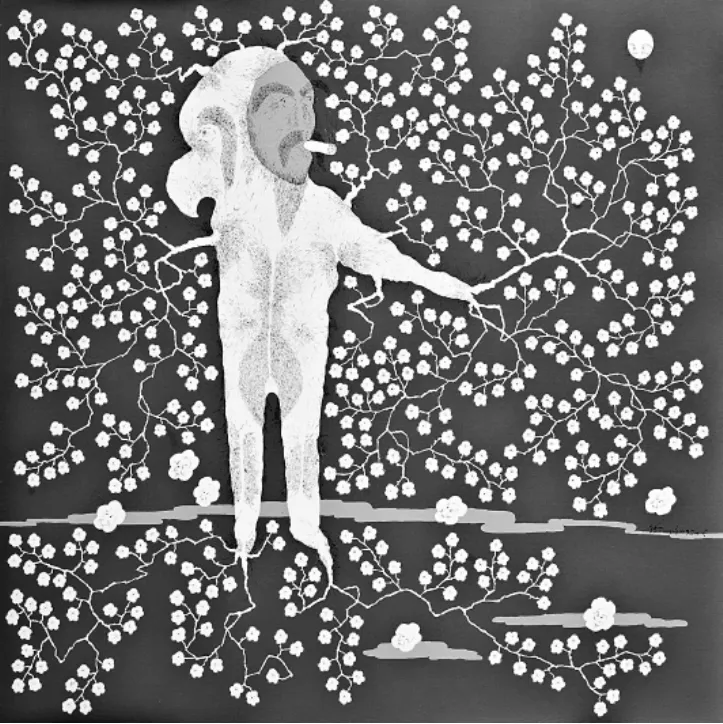

董重作品·謎花NO.1 布面油彩炳烯 200×140cm 2010

董重作品·謎花NO.2 布面油彩炳烯 150×150cm 2011

新世紀(jì)以來的文學(xué)寫作由于網(wǎng)絡(luò)、博客和微博等新傳播媒介的迅速發(fā)展,無論是在寫作姿態(tài)還是在傳播方式上都出現(xiàn)了寬廣的空間和多元化趨向,而這一時(shí)期的文學(xué)批評(píng)同多變的文學(xué)寫作之間出現(xiàn)了巨大的縫隙甚至分裂。我們都相當(dāng)樂觀地指認(rèn)我們現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)空前自由的閱讀、寫作、“發(fā)表”的時(shí)代,有了博客,有了微博,我們進(jìn)入到“自媒體”的時(shí)代,一切仿佛都開放了。我覺得事實(shí)并非如此,我們的批評(píng)在今天仍然是不自由的。今天,無論是寫作和閱讀,還是評(píng)論作品,仍然有很多的限制,換言之,我們還不能在完全意義上自由地發(fā)表自己的看法。這些個(gè)人看法很多時(shí)候只能在圈子聚會(huì)和酒桌上悄悄完成。包括《南方文壇》主編張燕玲所說的批評(píng)家能不能說說真話,或者最想說的話能不能說出來仍然是一個(gè)繞不開的重要問題。去年在上海開第一屆“70以后”批評(píng)家論壇的時(shí)候我剛好在《南方文壇》發(fā)表一篇文章,是與某著名批評(píng)家的商榷文章。可以肯定,我說話的范圍永遠(yuǎn)在詩(shī)歌批評(píng)之內(nèi)的,永遠(yuǎn)不會(huì)涉及到私人的問題。寫作這篇商榷文章的初衷在于,我覺得作為批評(píng)家而言要有自由的討論和爭(zhēng)鳴的聲音。如果批評(píng)只有一個(gè)頻道的聲音,如果我們連自由說話的權(quán)利都沒有還談什么批評(píng)?當(dāng)下的文學(xué)批評(píng)已經(jīng)遭受到很多挑戰(zhàn),這種挑戰(zhàn)來自所謂的自媒體對(duì)文學(xué)寫作和閱讀,這甚至對(duì)批評(píng)家話語權(quán)的沖蕩也是非常顯豁的。換言之,當(dāng)下的批評(píng)家的身份已經(jīng)和1980年代甚至1990年代發(fā)生很大的差異,很多的寫作者已經(jīng)不再將批評(píng)作為一種認(rèn)定和檢驗(yàn)自身寫作的一門可靠甚至權(quán)威的學(xué)問。說到“自媒體”和全媒體時(shí)代的文學(xué)批評(píng)的倫理,還有一個(gè)關(guān)涉“文學(xué)選本”批評(píng)的問題,而我認(rèn)為“文學(xué)選本”批評(píng)在當(dāng)下語境幾乎已經(jīng)成為不可能。每當(dāng)年終都有各種各樣的文學(xué)選本登陸各大書市和排行榜,僅詩(shī)歌選本就有十幾本之多。而這些詩(shī)歌選本之間的差異是非常明顯的,那么相關(guān)的是詩(shī)歌的選定標(biāo)準(zhǔn)是什么,選出來的詩(shī)是否真的能代表“年度最佳”?面對(duì)網(wǎng)絡(luò)博客等新媒體上不可計(jì)數(shù)的海量詩(shī)歌文本以及各個(gè)民間詩(shī)刊我們?cè)撊绾芜M(jìn)行閱讀、篩選和評(píng)定?作為個(gè)人的批評(píng)有沒有可能對(duì)當(dāng)下的詩(shī)歌寫作發(fā)出有效和可靠的聲音?有了博客以后,在短短的五年之內(nèi),我看過陌生的“詩(shī)人”名字不下300多個(gè),而且他們頻頻出現(xiàn)在紙質(zhì)媒體,這對(duì)我們的閱讀無疑是很大的挑戰(zhàn)。而隨著“微博控”和媒體“直播”時(shí)代的到來,兩億多的微博用戶(并且這個(gè)數(shù)字還在不斷激增)在用這個(gè)新平臺(tái)寫作、發(fā)表和傳播。而作為傳統(tǒng)意義上的文學(xué)批評(píng),我們?cè)摵我灾绵梗慷瑫r(shí)更為值得注意的是網(wǎng)絡(luò)等新媒體批評(píng)力量的出現(xiàn)也在一定程度上引導(dǎo)著當(dāng)代文學(xué)批評(píng)的倫理和方向,而這些看似具有個(gè)人和“民間”、“民粹”性的批評(píng)話語也已經(jīng)形成了一種新的機(jī)制。而其中良莠混雜、各種話語力量的膠著是需要有良知的批評(píng)者們予以認(rèn)真關(guān)注和反思的。時(shí)下的文學(xué)寫作和批評(píng)生態(tài)隨著新媒體力量的崛起以及全媒時(shí)代的到來,其開放性、繁復(fù)性、娛樂性和無序性似乎已經(jīng)達(dá)到了空前階段。甚至我們可以作出這樣一個(gè)大膽的評(píng)價(jià),當(dāng)下的文學(xué)寫作已經(jīng)進(jìn)入了全民寫作的“躍進(jìn)”時(shí)代、無序時(shí)代和傳統(tǒng)詩(shī)歌批評(píng)話語的“失范”年代。任何個(gè)體都可以借住網(wǎng)絡(luò)等新媒體進(jìn)行“寫作”和“批評(píng)”,閱讀和寫作群體在網(wǎng)絡(luò)這個(gè)虛擬的公共空間中進(jìn)行審美的日常化和日常生活的審美化,但是這種媒介批評(píng)的話語方式顯然問題重重。與網(wǎng)絡(luò)和鏈接、點(diǎn)擊尤其是與快速功利性的閱讀和消費(fèi)心理緊密聯(lián)系甚至膠著在一起的文學(xué)批評(píng)成了全媒時(shí)代取悅受眾的“讀圖”、“讀屏”法則的參與者,甚至是某種程度上的“共謀者”。這種愈益流行的文學(xué)批評(píng)話語甚至已經(jīng)成為一種“隱性”的文學(xué)政治。電子閱讀成了文學(xué)時(shí)尚,這是全媒時(shí)代的消費(fèi)法則、娛樂精神和市場(chǎng)文化的必然趨向。越來越自由的個(gè)人化、電子化、及時(shí)性、選擇性的閱讀使得文學(xué)批評(píng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于寫作的狀態(tài),不僅依然存在,而且愈演愈烈。文學(xué)批評(píng)由于遠(yuǎn)離了現(xiàn)場(chǎng)而重新成為一種“不及物”的失效的話語方式。作為個(gè)體的批評(píng)家已經(jīng)無力對(duì)這些博客文本進(jìn)行全面的甄別、臧否和分析,這使得文學(xué)批評(píng)不得不遠(yuǎn)離了現(xiàn)場(chǎng),也使得傳統(tǒng)的文學(xué)批評(píng)話語方式的式微。這不能不是全媒時(shí)代的一種詩(shī)學(xué)的悖論。新媒體的出現(xiàn)使得我們能夠有機(jī)會(huì)和更廣闊的空間更為及時(shí)地回到或追近到文學(xué)現(xiàn)場(chǎng),但是當(dāng)新媒體發(fā)展到一定的程度和階段(比如當(dāng)下的博客、微博)卻反而使得我們遠(yuǎn)離了現(xiàn)場(chǎng)。而相悖論的是我們?cè)诓┛秃臀⒉┲锌吹搅舜罅康臅r(shí)評(píng)和短評(píng),我們?cè)诟鞔蠹堎|(zhì)傳媒和作家專欄上也能夠看到那些“與時(shí)俱進(jìn)”的“時(shí)尚體”的文學(xué)批評(píng),但是這些批評(píng)因?yàn)檫^于限囿于文學(xué)現(xiàn)象而成為浮于表象的快餐式閱讀。正是這種妄談文學(xué)的集體欣快癥狀使得文學(xué)批評(píng)已經(jīng)失去了公信力和“權(quán)威”。在傳統(tǒng)的紙媒時(shí)代或者說在2000年以前,上到國(guó)家級(jí)下至市縣級(jí)的詩(shī)歌刊物和那些與此密切關(guān)聯(lián)的文學(xué)批評(píng)者們顯然獲得了不言自明的“權(quán)力”和“威信”,成了給一個(gè)個(gè)作家和文本加蓋檢驗(yàn)證明的公信機(jī)關(guān)。但是隨著網(wǎng)絡(luò)尤其是博客成為最為普遍、自由、迅捷也最為重要的文學(xué)生產(chǎn)和傳播的重要媒介,博客時(shí)代的文學(xué)寫作甚至成了新世紀(jì)以來最為激動(dòng)人心的文學(xué)現(xiàn)象。無論是已經(jīng)成名立萬的,還是幾乎還沒有在正式紙刊上發(fā)表詩(shī)作的青澀寫手和純業(yè)余“選手”都可以在博客上一展身手。博客似乎為“個(gè)人”的自由,尤其是寫作的“個(gè)體主體性”提供了前所未有的廣闊前景。博客之間的“互文性”關(guān)系,尤其是省略了以前紙質(zhì)傳媒時(shí)代傳統(tǒng)意義上的詩(shī)歌投稿、發(fā)表、編輯、修改、審查和批判的繁冗環(huán)節(jié)和周期,更使得寫作、傳播和閱讀、接受都顯得過于“容易”和“自由”,發(fā)表欲望和評(píng)論欲望的膨脹已經(jīng)到了極限。網(wǎng)絡(luò)和博客的話語場(chǎng)域無形中起到了祛除文學(xué)批評(píng)的精英化和知識(shí)分子化的作用。龐大的數(shù)字化、類型化、復(fù)制化、快捷化、消費(fèi)化的“便當(dāng)”式的文學(xué)文本在給閱讀和批評(píng)制造了眩暈和障礙的同時(shí),也對(duì)批評(píng)家的認(rèn)識(shí)、話語方式、美學(xué)趣味以及評(píng)騭尺度和批評(píng)范式提出了不無嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。全媒時(shí)代的任何閱讀者都能夠?qū)θ魏我粋€(gè)文本發(fā)表自己的看法,任何一個(gè)閱讀者都能夠利用屏幕和鼠標(biāo)在最大限度上發(fā)表自己對(duì)文學(xué)的發(fā)言權(quán)和評(píng)判權(quán)。甚至“梨花體”、“羊羔體”、“非誠(chéng)勿擾體”的流行都是來自于新媒體的“民間”批評(píng)。媒介批評(píng)話語的優(yōu)勢(shì)是“短平快”,對(duì)文本和現(xiàn)象的反應(yīng)速度快,易于引起反響,但是媒介批評(píng)的反諷、搞笑、顛覆、娛樂和“不負(fù)責(zé)任”的批判甚至謾罵顯然不是正常的文學(xué)批評(píng)話語方式。這種話語方式往往是發(fā)揮了文學(xué)之外的某種功能(社會(huì)的、娛樂的、新聞的、噱頭的),而沒有真正討論文學(xué)的本體和詩(shī)學(xué)問題。而如果一般意義上的文學(xué)批評(píng)受此“新潮”話語方式的影響,其后果是可想而知的。傳統(tǒng)意義上的文學(xué)批評(píng)在一定程度上被捆綁在了全媒時(shí)代的手術(shù)臺(tái)或者展覽臺(tái)上。傳統(tǒng)范式的文學(xué)批評(píng)更多的是知識(shí)的炫耀、套用以及自說自話,再加之這種批評(píng)已經(jīng)被大學(xué)機(jī)制、課題項(xiàng)目和職稱薪級(jí)所限制或豢養(yǎng),其話語的真實(shí)性、有效性已經(jīng)大打折扣。在全媒時(shí)代的失范的黑匣子打開之后,我們同時(shí)看到了媒介批評(píng)和傳統(tǒng)文學(xué)批評(píng)的雙重問題和缺陷,大吵大鬧和自以為是使得它們各自走向了極端。“共謀”、共生的這兩種批評(píng)話語都在很大程度上遠(yuǎn)離了真正的文學(xué)批評(píng),批評(píng)者的立場(chǎng)、情懷、操守和擔(dān)當(dāng)已經(jīng)無從談起。那么那些常年浸淫于紙質(zhì)媒體且曾長(zhǎng)期獲得了文學(xué)生態(tài)贈(zèng)與的“權(quán)力”甚至“權(quán)威”的公信度和光環(huán)的批評(píng)者們?cè)谌綍r(shí)代能夠比那些并不“專業(yè)”和“學(xué)院”的詩(shī)歌閱讀和批評(píng)者們多什么優(yōu)勢(shì)呢?顯然更多的寄居于網(wǎng)絡(luò)、博客的文學(xué)寫作者們能夠在相當(dāng)短的時(shí)間內(nèi)積聚自己的圈子和利益伙伴,他們的任何觀念、活動(dòng)和想法都能夠在新媒體力量的幫助下在極短的時(shí)間內(nèi)出現(xiàn);任何人都能夠在論壇和博客上發(fā)表關(guān)于編選某某年度作品選、舉辦某某文學(xué)大展和某某國(guó)際文學(xué)大獎(jiǎng)的通知;任何一個(gè)人都能夠在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布他所撰寫的任何文章,甚至不乏“來路不明”者所寫的詩(shī)歌史。那么傳統(tǒng)意義上批評(píng)者們捫心自問,全媒時(shí)代還需要一般意義上的文學(xué)批評(píng)嗎?或者說批評(píng)者的身份、位置和作用以及“公信度”發(fā)生了什么樣的變化?如果要繼續(xù)維持曾經(jīng)的批評(píng)家們的“榮光”和“權(quán)威”,我們?cè)撊绾巫觯坑袥]有出路?這顯然是當(dāng)下的文學(xué)批評(píng)所必須面對(duì)的難題和困惑。

二

然而我們看到在新世紀(jì)的“曙光”和文學(xué)進(jìn)化論的神話故事里,對(duì)十年來的文學(xué)寫作以及批評(píng)抱有樂觀態(tài)度和立場(chǎng)的人并不在少數(shù)。當(dāng)我們對(duì)新世紀(jì)的文學(xué)批評(píng)所出現(xiàn)的問題予以提出和分析的時(shí)候,當(dāng)我們?cè)陬}材神話重建、文學(xué)批評(píng)的本質(zhì)主義傾向不斷強(qiáng)化以及文學(xué)批評(píng)的時(shí)代倫理、社會(huì)學(xué)傾向予以顯豁的時(shí)候,我們可以確認(rèn)當(dāng)前的文學(xué)批評(píng)不是走在越來越廣闊的道路上,而是成了過山車似的暈眩和沉溺的可怕的“蒙面者”。

無論是作為批評(píng)者還是作為個(gè)人來說有一種宿命,作為中國(guó)人來說更是避免不了。我們說批評(píng)家有“今日的”,也就有“昨日”的。“80后”以及馬上浮出水面的“90后”批評(píng)家估計(jì)過不了三五年就會(huì)使“60后”和“70后”批評(píng)家們不得不成為“昨天”的批評(píng)家了。這是一種必然,也說明了一個(gè)悖論——文學(xué)批評(píng)是一門衰老得最快的學(xué)問。這也同時(shí)說明一個(gè)問題,作家可能不會(huì)“老”去,但是批評(píng)家很快就會(huì)淪落。而更為可怕的還在于中國(guó)的文學(xué)批評(píng)生態(tài)在不斷的惡性循環(huán)而又不自知的境遇下制造了大量的面對(duì)詩(shī)壇和“文學(xué)史”無力的失語者,中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)妄談美學(xué)的曖昧?xí)r代。換言之,更多的文學(xué)批評(píng)所扮演的角色是從古今中外的各種名目紛繁的詩(shī)學(xué)概念出發(fā)圈定自己的領(lǐng)地,再加之中國(guó)文壇的圈子和山頭的江湖氣的排隊(duì)占座的習(xí)氣,文學(xué)批評(píng)在更多的時(shí)候成了某種利益的美學(xué)借口。面對(duì)著同樣的一個(gè)作家和一部作品,不同的批評(píng)者卻會(huì)產(chǎn)生大相徑庭的閱讀和闡釋。正是這種妄談美學(xué)的集體癥狀使得文學(xué)批評(píng)已經(jīng)失去了公信力,文學(xué)批評(píng)成了愈發(fā)可疑的行為。在政治年代,這些面孔充當(dāng)?shù)氖橇x正嚴(yán)詞的旗手和號(hào)角,在撥亂反正的年代,這些面孔又扮演著道德審判者和歷史的受害者,而在21世紀(jì)的后工業(yè)時(shí)代,這些面孔又淪落欲望和金錢的風(fēng)塵,成了官僚、商人的抬轎者和令人肉麻的吹鼓手和“紅包”寫作。這也涉及到一個(gè)重要的批評(píng)倫理問題。說到批評(píng)的倫理甚至當(dāng)下正在討論的批評(píng)制度,我想說三件事,這在今天的文學(xué)批評(píng)語境中是具有寓言性質(zhì)的。第一個(gè)要說的是,一位權(quán)威批評(píng)家的一句話。在前不久的兩次會(huì)議上,我最為欽佩的某最著名的批評(píng)家說了一句話,我個(gè)人很不認(rèn)同。他說,中國(guó)的詩(shī)歌從1990年開始之后的20年讀5首詩(shī)就足夠了。我不知道他所講的這5首詩(shī)是什么樣的詩(shī),這是虛無的拒絕和保守主義的文學(xué)批評(píng)觀念的顯現(xiàn)。這也一定程度上代表了當(dāng)下文學(xué)批評(píng)中一些“老牌”的受到推崇的“學(xué)院派”批評(píng)家的聲音。第二個(gè)要說的是,我剛剛看了一篇關(guān)于女性詩(shī)歌的批評(píng)文章,我讀的時(shí)候卻感到非常奇怪,這讓我立刻想到另外一篇文章。當(dāng)我翻開1986年的一本期刊,發(fā)現(xiàn)作者竟然是同一個(gè)人。這兩篇文章語調(diào)、格局,包括所有的觀點(diǎn)都是一樣的,只是換了幾個(gè)詩(shī)人的名字,這也反映出一個(gè)批評(píng)的倫理——自我復(fù)制、批評(píng)惰性甚至學(xué)術(shù)作假和剽竊。第三要說的是,在今年南開大學(xué)召開的中國(guó)現(xiàn)代詩(shī)歌語言的國(guó)際研討會(huì)上我提了一個(gè)問題,也是針對(duì)批評(píng)機(jī)制和批評(píng)倫理的。針對(duì)當(dāng)年詩(shī)歌界的盤峰論爭(zhēng),我追問的是,當(dāng)年為什么出現(xiàn)了如此激烈甚至“你死我活”的詩(shī)學(xué)論爭(zhēng)?而當(dāng)年的“民間派”、“知識(shí)分子派”以及“中間派”有沒有在時(shí)隔多年之后在寫作和詩(shī)學(xué)觀念上發(fā)生變化?如果發(fā)生了變化,它的背景和動(dòng)因又是什么?換言之,很多的文學(xué)批評(píng)都不是深入的、追問和探詢的,而往往是看似“條分縷析”實(shí)則浮光掠影的浮泛批評(píng)。而這三個(gè)判斷也反應(yīng)出當(dāng)下的文學(xué)批評(píng)確實(shí)仍然帶有不可回避的慣性機(jī)制和新的問題。

董重作品·謎花NO.3 布面油彩炳烯 150×150cm 2011

三

而談?wù)摦?dāng)下文學(xué)批評(píng)的語境、生態(tài)、機(jī)制甚至是體制,我認(rèn)為還是應(yīng)該回到一些具體的問題上來討論更合宜。在一些文學(xué)批評(píng)者看來,世紀(jì)之交,尤其是新世紀(jì)以來,中國(guó)的文學(xué)場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)生活之間的關(guān)系是越來越密切,事實(shí)也確是如此。據(jù)此,這些批評(píng)者就強(qiáng)調(diào)在市場(chǎng)權(quán)力和G D P力量不斷強(qiáng)大的社會(huì)語境之下,中國(guó)的社會(huì)階層不斷分化為貧困化的底層人群和中產(chǎn)階級(jí)的日益壯大,而文學(xué)則在此過程中扮演了“前所未有的奇怪角色”。值得注意的是,在新世紀(jì)以來逐漸流行起一種新的文學(xué)批評(píng)傾向,即重返“道德”和“倫理”的社會(huì)學(xué)批評(píng)話語。在社會(huì)分化的圖景中,一些批評(píng)家的倫理道德感和階層意識(shí)愈益強(qiáng)烈、膨脹甚至有以此為圭臬取代其他評(píng)判詩(shī)歌標(biāo)準(zhǔn)的傾向和企圖,而“底層”的苦痛、眼淚和憤懣就成了這些批評(píng)者控訴經(jīng)濟(jì)和工業(yè)時(shí)代的最為妥切的依托,所以我們聽到了這樣的聲音——“歷史注定要讓道德來背負(fù)沉重而充滿悲情的債務(wù),要讓一些人的命運(yùn)成為這詩(shī)意崛起的犧牲品”,“底層人的命運(yùn)從來也沒有像今天這樣充滿著辛酸和憤懣。誰會(huì)為他們代言,記下他們那無聲的哭泣和凄涼的內(nèi)心?”這種文學(xué)批評(píng)傾向在剝奪了“日常生活審美”的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和“現(xiàn)實(shí)”的多重路徑之后無形中助長(zhǎng)了“底層”的“題材神話”和文學(xué)創(chuàng)作不斷偏激和偏狹的“倫理”化的美學(xué)趣味和傾向。而“中產(chǎn)階級(jí)趣味”的提出更是使得文學(xué)批評(píng)界和作家在“倫理”幻覺和階層意識(shí)中制造了新一輪的批評(píng)話語的危機(jī)和失效。與此同時(shí),社會(huì)的劇烈分層也導(dǎo)致文學(xué)寫作和文學(xué)批評(píng)的倫理化傾向越來越明顯。

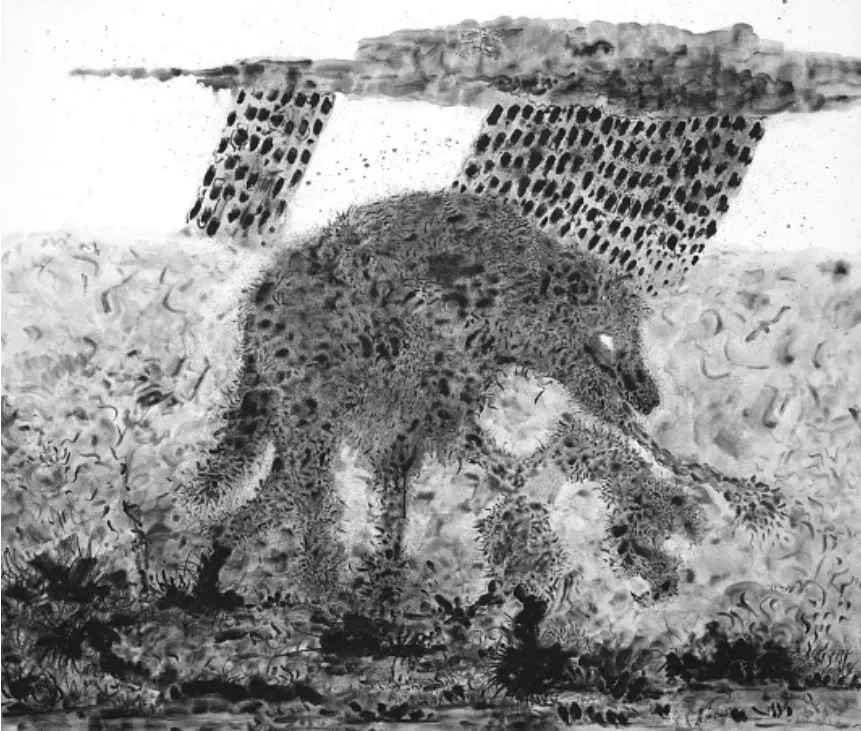

董重作品·荒原NO.1 布面油彩 150×175cm 2011

眾多倚重文學(xué)社會(huì)學(xué)觀念的批評(píng)家太過于強(qiáng)調(diào)文學(xué)的社會(huì)屬性和作家的階層身份,這是否印證了當(dāng)年庫(kù)切所說的在新批評(píng)之后沒有任何一個(gè)學(xué)派還愿意處理詩(shī)歌自身?而科恩·布拉姆施奈特早在《德國(guó)的貴族和中產(chǎn)階級(jí)》一文中就強(qiáng)調(diào)一個(gè)人只有從其他資料而不是從純粹的文學(xué)作品中獲得有關(guān)某一社會(huì)結(jié)構(gòu)的知識(shí),才能發(fā)現(xiàn)某些社會(huì)形態(tài)極其性質(zhì)在文學(xué)中的重現(xiàn)程度。過于強(qiáng)調(diào)文學(xué)自身的社會(huì)屬性顯然又是當(dāng)代文學(xué)宏大敘事和社會(huì)學(xué)批評(píng)的翻版與舊調(diào)重談。在需要提醒的不良的詩(shī)歌批評(píng)傾向中尤其要注意的是“政治”和“意識(shí)形態(tài)”批評(píng)話語的重返文壇和二元對(duì)立詩(shī)學(xué)觀念的重新確立所導(dǎo)致的諸如題材神話的重新“崛起”,詩(shī)歌寫作和批評(píng)的倫理化的不斷加重和偏頗。而這種“倫理化”的社會(huì)學(xué)批評(píng)話語的重新確立不能不與現(xiàn)代化進(jìn)程中后社會(huì)主義時(shí)代和新移民運(yùn)動(dòng)背景下復(fù)雜的社會(huì)分層狀況有關(guān)。早在1925年毛澤東就在《中國(guó)社會(huì)各階級(jí)的分析》中將中國(guó)社會(huì)成員區(qū)分為地主階級(jí)、買辦階級(jí)、中產(chǎn)階級(jí)、小資產(chǎn)階級(jí)、半無產(chǎn)階級(jí)、無產(chǎn)階級(jí)和游民無產(chǎn)者等階級(jí)。而事隔70多年之后一位著名作家則又重新對(duì)中國(guó)社會(huì)階層進(jìn)行了劃分,如當(dāng)代資產(chǎn)者階層、“買辦”階層、中產(chǎn)者階層、知識(shí)分子、城市平民和貧農(nóng)、農(nóng)民和黑社會(huì)等。而暴力革命年代的“誰是我們的敵人?誰是我們的朋友?這個(gè)問題是革命的首要問題”似乎重新在中國(guó)文學(xué)的寫作方向和批評(píng)立場(chǎng)中產(chǎn)生了不小的回響,一場(chǎng)詩(shī)學(xué)和社會(huì)學(xué)的爭(zhēng)論重新燃起。在“泛政治”化的社會(huì)主義時(shí)代語境之下,這些重返“政治”批評(píng)的批評(píng)者在文章中不斷使用“底層”、“人民”、“現(xiàn)實(shí)”、“苦難”、“階層”(階級(jí))這些關(guān)鍵詞,不斷激烈地使用“二元對(duì)立”、“分裂”、“對(duì)峙”、“分化”、“反抗”這些意識(shí)形態(tài)詞語,從而在很大程度上造成了極大的正義感和道德化身的印象,也從而獲得了文壇、批評(píng)家和媒體的道德同情和話語權(quán)力的支持。為數(shù)不少的批評(píng)家呈現(xiàn)出簡(jiǎn)單而廉價(jià)的二元對(duì)立的沖動(dòng)與倫理機(jī)制的狂想,在農(nóng)村與城市、底層與中產(chǎn)、歷史與當(dāng)下、贊美與救贖、挽留與拒絕中設(shè)置鴻溝和立場(chǎng),而正是這種分裂和“排隊(duì)”的姿態(tài)使得以上的二元對(duì)立項(xiàng)之間的張力和復(fù)雜性在不斷消弭中呈現(xiàn)出強(qiáng)硬的“本質(zhì)主義”傾向。這也同時(shí)衍生出了一種“仇恨”詩(shī)學(xué)。這種缺乏還原的歷史主義和田野作業(yè)式的詩(shī)歌話語方式卻在新媒介和話語權(quán)力的掩護(hù)和支撐下獲得了“道義感”。當(dāng)年的哈貝馬斯把“市民階層”作為“公眾領(lǐng)域”的中堅(jiān)力量,而現(xiàn)在則由“底層”替換市民階層而成為公眾領(lǐng)域的主體,這也使得這一群體成了民間話語和國(guó)家主流話語的共同塑造的“想象共同體”。但是以當(dāng)前的詩(shī)歌寫作語境而言,當(dāng)新世紀(jì)以來文學(xué)寫作中的底層、民工、草根、弱勢(shì)群體、農(nóng)村、城鄉(xiāng)接合部成為國(guó)家主流驅(qū)動(dòng)和社會(huì)倫理共識(shí)的時(shí)候,當(dāng)這些帶有“社會(huì)問題”題材的寫作成為新一輪的“主旋律”和“時(shí)尚”的時(shí)候,當(dāng)這些題材甚至成為數(shù)量不在少數(shù)的作家謀得利益的手段的時(shí)候,這些帶有強(qiáng)烈的社會(huì)性和公共性特征的寫作潮流在我看來不能不是可疑的。值得注意的現(xiàn)象就是“底層”在社會(huì)現(xiàn)實(shí)中的弱勢(shì)卻成就了創(chuàng)作和批評(píng)上的“主流”和“強(qiáng)勢(shì)”,成了時(shí)代的“最強(qiáng)音”。在社會(huì)學(xué)和倫理學(xué)的現(xiàn)實(shí)層面來考察“底層”在身份、處境尤其是經(jīng)濟(jì)和物質(zhì)上的狀況確是值得關(guān)注并且是有意義的,因?yàn)槲覀円恢痹谕春逓楦徊蝗剩坏窃谖膶W(xué)上考量“底層”寫作不是單純的倫理和社會(huì)維度就能夠解決的。實(shí)際上,現(xiàn)在的眾多批評(píng)者和寫作者忽視了“底層”自身的多層面性,尤其是“底層”在精神上的一些缺陷和天生的不足。我想我們已經(jīng)在中國(guó)文學(xué)史上看到了現(xiàn)代化進(jìn)程中農(nóng)民,尤其是經(jīng)典的文學(xué)作品中“農(nóng)民”、“大眾”的除了優(yōu)點(diǎn)和值得同情之外的靈魂上的沉疴和劣根性。而現(xiàn)在流行的一哄而上的“打工詩(shī)歌”、“底層寫作”、“新農(nóng)村寫作”以及相應(yīng)的倡導(dǎo)者和鼓吹者卻幾乎是同時(shí)在階級(jí)血淚仇和痛苦甚至怒吼中將這一階層和詩(shī)歌寫作現(xiàn)象抬到了至高無上的道德倫理的“圣壇”,并且從而能夠俯視和指責(zé)其他階層和其他類型的詩(shī)歌寫作。文學(xué)不排斥道德倫理,但一旦當(dāng)?shù)赖聜惱砣〈渌踔烈磺械臅r(shí)候就是可怕的。正是在這種無限強(qiáng)調(diào)“底層”和“道德”的立場(chǎng)上,這些批評(píng)者就要樹立一個(gè)相對(duì)立的“敵人”,這就是目前非常流行的言論“中產(chǎn)階級(jí)趣味”(“中產(chǎn)階級(jí)趣味”有時(shí)可以替換為“白領(lǐng)文化”、“中產(chǎn)階級(jí)文化”),而在筆者看來,在文學(xué)領(lǐng)域這些批評(píng)者所制造的“中產(chǎn)趣味”是個(gè)偽問題,是一廂情愿、無中生有的“假想敵”和話語策略。實(shí)際上,這也存在著合理性的一面,但是我們看到眾多的論者和寫作者都在強(qiáng)調(diào)的是“底層”的苦、淚、痛,看到了這些被壓抑甚至壓迫者值得同情的一面,但是這一群體的其他的方面就被完全擱置,這從而使得問題不斷走向了單一的階級(jí)維度和社會(huì)學(xué)窠臼,使得這種寫作和相應(yīng)的批評(píng)支撐都顯得不夠可靠。換言之,在這些批評(píng)者和寫作者看來“底層”不僅在經(jīng)濟(jì)和物質(zhì)上值得同情而且他們的“思想”“情感”都是高尚的、進(jìn)步的、正確的、正義的。我們都知道“底層”在中國(guó)目前的現(xiàn)實(shí)情境中其構(gòu)成是相當(dāng)復(fù)雜的,而各類人群的觀念,不僅差異很大,而且其中存在很多落后的傳統(tǒng)觀念和思維模式,甚至錯(cuò)誤的想法。然而這一復(fù)雜的“底層”構(gòu)成和差異性、多層面的“精神資源”卻不斷在那些寫作者、批評(píng)者和鼓吹者那里被“過濾”。這就產(chǎn)生了一些批評(píng)者完全以社會(huì)學(xué)、階級(jí)(階層)論和道德化身來取代文學(xué)批評(píng)的流行傾向,而他們所歡欣鼓舞的就是“疼痛”和“感人”的“道德良知”的文學(xué)越來越多了,“介入”和“擔(dān)當(dāng)”的具有社會(huì)責(zé)任感的文學(xué)越來越多了。而這些論者在此基礎(chǔ)之上就義正嚴(yán)辭地對(duì)“非底層”文學(xué)寫作展開了義不容辭的批判與攻訐。文學(xué)不排斥道德和倫理功能,但一旦當(dāng)?shù)赖潞蛡惱砣〈渌踔烈磺泄δ艿臅r(shí)候,文學(xué)生態(tài)不能不是可怕的,這最終只能在運(yùn)動(dòng)心理中走向非文學(xué)的可悲命運(yùn)。作為“個(gè)人”的寫作,在社會(huì)主義時(shí)代仍會(huì)延續(xù)下去,因?yàn)檫@個(gè)推土機(jī)和拆遷隊(duì)無比瘋狂的年代同樣制造了大量的“倫理話語”。這種類型的流行性寫作的寓言性和“倫理話語”是顯豁的,我們據(jù)此看到了越來越多的文學(xué)話語權(quán)力的爭(zhēng)奪者以及在主流美學(xué)的規(guī)訓(xùn)下“思想”和“寫作”一起被征用的流行的“底層作家”和“現(xiàn)實(shí)主義詩(shī)人”嗎?然而我們看到的卻是一些批評(píng)家在私下和酒桌上對(duì)這種“底層”美學(xué)和“中產(chǎn)”趣味的文學(xué)的質(zhì)疑,而在公開的場(chǎng)合這些批評(píng)家卻充當(dāng)了不批評(píng)、不認(rèn)同、不介入的討巧者和曖昧的“中性”角色和“中庸”立場(chǎng)。這多像我們當(dāng)下娘里娘氣的“中性”和“去勢(shì)”的時(shí)代。這也在一定程度上揭示出文學(xué)批評(píng)生態(tài)的功利、庸俗、媚俗和可怕,甚至可恥。

我不無可悲地意識(shí)到我的這篇文章已經(jīng)成為了不折不扣的“倫理化”批評(píng),差別可能只是在于立場(chǎng)的不同而已。這可能正是當(dāng)下文學(xué)批評(píng)的可悲命運(yùn),我們一再談?wù)撐膶W(xué),而實(shí)際上我們的批評(píng)卻正因陷于“娛樂”、“道德”、“倫理”甚至“意識(shí)形態(tài)”話語的泥淖而正在離文學(xué)遠(yuǎn)去。顯然,新世紀(jì)以來的文學(xué)生態(tài)和批評(píng)倫理重新出現(xiàn)了具有“新時(shí)代”特色的一些病態(tài),重新審視批評(píng)家的角色、功能以及重新反思和檢視我們當(dāng)下的文學(xué)生態(tài)和文學(xué)現(xiàn)場(chǎng)不僅是必備的功課,也是亟待解決的重要詩(shī)學(xué)難題。一切還都在持續(xù)甚至惡化之中,我們的文學(xué)批評(píng)是否能夠?yàn)橹蛔冞€未為可知。還是回到多年前的那句話——我們的文學(xué)和文學(xué)批評(píng)是否在走著越來越寬廣的道路?