住院精神病患者服藥依從性差的原因分析及護理對策

秦蓮香

湖南省湘潭市第五人民醫院,湖南 湘潭 411400

服藥是精神科常用的治療方法。患者病情穩定后,仍需長期維持小劑量用藥,最少6個月,一般2至3年或更長。同時,精神病人對服藥一般持消極態度,不少精神病患者拒絕治療。因此,研究精神病患者服藥依從性差的行為表現和原因,有助于發現服藥不配合的患者,及時進行護理干預,取得患者的配合,提高服藥依從性。現對我科2009年8月至2010年8月,63例服藥依從性差的住院精神病患者進行調查及分析。現報告如下。

1 對象和方法

1.1 對象

選取2009年8月至2010年8月我科住院精神病患者為研究對象。《患者均符合中國精神障礙分類與診斷標準》第3版 (CCMD—3)精神疾病診斷標準。63例服藥不合作的患者中,其中精神分裂癥50例,心境障礙6例 (躁狂癥3例、抑郁癥1例),分裂情感障礙4例,酒精所致精神障礙3例。

1.2 方法

執行服藥治療時,認真觀察患者服藥,檢查口腔是否服下,必要時檢查手心、口杯、衣袖、口袋,以及時發現服藥依從性差的患者,對依從性差的患者耐心細致詢問原因。

2 結果

2.1 服藥依從性差發生率

同期住院人數346例。其中63例患者發生過服藥不合作行為,發生率約為18.21%。

2.2 服藥依從性差的行為表現

假服藥27例,即將藥含在口中不下咽,伺機偷偷吐藥;直接提出拒絕服藥24例;藏藥12例,即將部分或全部藥藏于手心或者衣服口袋、水杯內。

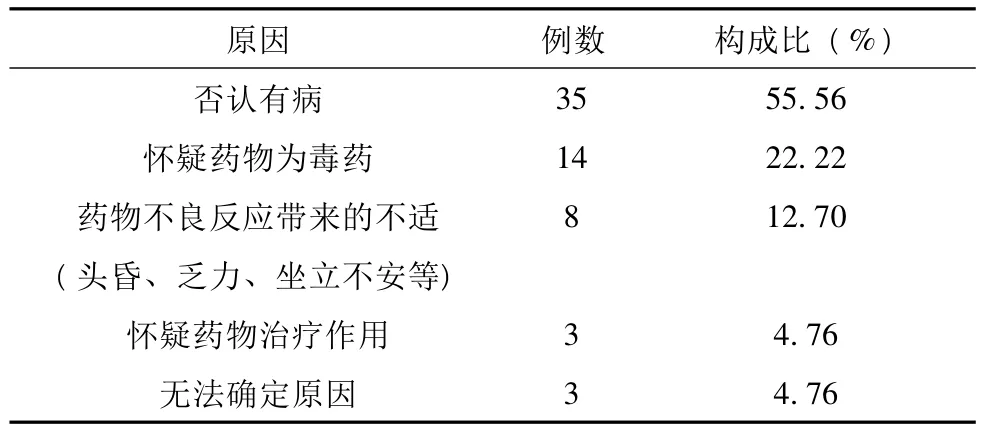

2.3 服藥依從性差的原因 (見表1)

表1 63例患者服藥依從性差的原因

3 討論

3.1 認真觀察是及時發現患者服藥依從性差的關鍵

本資料顯示,住院精神病患者服藥依從性差發生率為18.21%,依從性差的行為表現為假服藥、拒藥、藏藥。假服藥及藏藥行為具有隱蔽性,63例服藥不合作的患者中,其中假服藥及藏藥共39例,占61.90%。患者服藥依從性差的隱蔽性行為可能與醫務人員的醫術權威,以及醫務人員發現服藥不配合會反復督促其服下有關。因此,執行服藥治療時,必須認真觀察,仔細檢查,及時發現不配合行為。

3.2 精神病患者服藥依從性差的原因分析

3.2.1 否認有病

精神疾病是大腦功能發生紊亂,主要表現為精神活動的異常。精神病人的自知力是指患者對自身精神狀態正確認識和判斷的能力。精神病患者因精神活動的異常,往往缺乏自知力,認識不到自己病態的思維和行為,不承認自己有精神病。本研究表明,患者服藥依從性差的主要原因為否認有病,占55.56%。患者認為自己根本沒病,根本不需要服用抗精神病藥物。甚至對醫務人員要其服藥抱強烈的反感。

3.2.2 懷疑藥物為毒藥

本資料顯示,患者服藥依從性差的另一重要原因為懷疑藥物為毒藥,占22.22%。被害妄想是精神科一種最常見的思維內容障礙,是一種在病理基礎上產生的歪曲信念。[1]患者存被害妄想時,往往認為周圍人都要害他,甚至認為住院及服藥是對其的迫害,將藥物認為是謀害自己的毒藥,而不配合。

3.2.3 藥物的不良反應

精神藥物具有良好的治療作用,但由于藥理作用的延伸,對中樞神經系統、植物神經系統的影響,從而可能產生許多復雜的副反應。本資料顯示,藥物不良反應可影響患者的服藥依從性。影響患者服藥依從性的一般是患者能主觀感受到的不適,如頭昏、乏力、坐立不安等。患者擔心藥物會損害自己的身體而不配合服藥。

3.2.4 懷疑藥物的治療作用

本資料表明患者服藥不合作的原因還包括患者懷疑藥物的治療作用。這可能與精神疾病是一種慢性致殘性疾病,需長期服藥,反復住院治[2]有關。患者對治愈疾病缺乏信心。

3.2.5 其他

本資料顯示,4.76%服藥不合作患者無法確定原因。這可能與患者精神活動異常,不能進行有效的溝通交流有關。

4 護理對策

4.1 對患者進行健康宣教,協助患者認識和接受自身疾病

護理上多予心理治療及健康教育,讓其認識到精神疾病作為一種客觀存在的病,和其他疾病一樣,并非低人一等,減輕患者的思想負擔,打消患者的顧慮。協助患者認識精神疾病的特征,正常精神活動和行為與異常精神活動和行為的本質區別,明確指出其精神疾病的異常表現,重塑患者正常的思維方式,使患者認識到自己的病態思維和行為,從而認識到服藥的必要性而配合服藥。

4.2 建立良好的護患關系,取得患者的信任

與患者建立良好的護患關系,尊重理解患者,通過言語、行為影響患者,樹立醫務人員救死扶傷的職業威信。使患者產生安全感、信賴感。必要時,可請患者在旁觀看醫務人員給其他配合服藥的患者服藥,以盡量消除患者的戒備心理。良好的護患關系可取得患者的信任,使患者自愿接受治療。[3]

4.3 仔細觀察,及時發現不良反應

護理上掌握藥物的治療效果和不良反應,觀察用藥后患者的反應,為醫師根據病人病情和治療效果及時調至適合患者的最佳藥物劑量提供依據。重視患者不適的主訴,一旦出現不適,應及時告知醫師處理,盡快緩解癥狀。向患者講解簡單的藥理知識,讓其明白有些藥物不良反應如坐立不安是可以通過藥物緩解的,而頭昏、乏力等癥狀與藥物劑量有關,隨著病情的控制,藥物從治療劑量改為維持劑量時,不適癥狀會相應減輕甚至消除。

4.4 樹立患者戰勝疾病的信心

護理上應根據患者一般情況,所患疾病,文化水平進行適時的教育,樹立患者戰勝疾病的信心。以治愈成功的實例鼓勵患者,讓患者明白藥物在控制疾病病程中的重要作用,不配合服藥治療會導致疾病的反復和加重,加速疾病的進程。

4.5 其他

對于無法確定服藥不合作原因的患者,根據病情分析可能的原因,進行相應的護理。

5 護理效果

63例患者中54例經過一段時期的護理后,在醫務人員的督促下能配合服藥,約占85.71%。

綜上所述,住院精神病患者服藥依從性差的行為表現為拒藥、假服藥、藏藥。服藥依從性差的原因是多方面的。包括否認有病、懷疑藥物為毒藥、藥物的不良反應、懷疑藥物的治療作用等。護理上應認真觀察患者的服藥行為,及時發現不合作患者,針對不同原因提供相應的護理措施,有利于取得病人的配合,提高服藥依從性,促進機體早日康復。

[1]楊萍.精神衛生與護理[M].北京:高等教育出版社,2005.42.

[2]楊林順.康復期精神病患者院外服藥自殺原因分析[J].臨床心身疾病雜志,2009,15(2):162.[3]杜延明,居麗晶,吳玉秋.住院精神病患者心理護理體會[J].臨床心身疾病雜志,2009,15(2):封3.