小麥高產抗旱育種實踐

張立生,溫輝芹,程天靈,李 雪,李生海

(山西省農業科學院作物科學研究所,山西太原 030032)

小麥是山西的主要糧食作物之一,常年播種面積1 000萬hm2左右,約占全省糧食作物總面積的1/3,而旱地小麥又占小麥總面積的70%左右。據統計,1999年山西50 kg小麥,含稅成本為58.89元,比河北、河南分別高出17.93,15.89元。小麥高投入低效益,其原因主要是干旱風險成本高、灌溉成本高。為此,抗旱生態育種是山西品種的基本要求,也是突出特點。為彌補小麥生產成本高的先天不足,使旱地品種在水分脅迫環境下獲得高產,少減產或不減產;水地品種在干旱年份不需增加灌水次數或灌水量,即可獲得高產,實現抗旱與高產相結合,發揮更大的生產潛力,開展小麥抗旱生態育種,培育、開發節水高產新品種,是解決這一問題的有效途徑。

20世紀70年代,我們已開展小麥抗旱育種工作,無論采用系統選種,還是雜交育種,都是以挖掘、利用以平遙小白麥為代表的黃土高原抗旱生態型種質為基礎,這對促進該區小麥生產的發展,保證高產穩產起到了積極作用。但隨著干旱程度的加重,產量水平受限,其他性狀缺陷,選育出的品種已不能滿足生產發展的需要。

山西省農業科學院作物科學研究所以抗旱節水、高產優質為育種目標,育成了以晉太170為代表的國審、省審及跨生態區審定的旱地小麥新品種,積累了一定的高產抗旱育種經驗,為選育抗旱小麥新品種探索了一條新途徑。

1 通過不斷調整育種方向、明確育種目標、突出培育重點性狀等,使育種工作富有成效

近年來,隨著全球氣候逐漸變暖,冬季氣溫升高擾亂了小麥的正常生長發育規律,導致病蟲害嚴重;春季遭遇倒春寒,使部分小麥受凍;小麥生長中后期雨量偏少,天氣干旱,生長受到了嚴重影響,這些自然條件的變化都對小麥育種提出了更高的要求。研究表明,山西省旱地育種在全國處于領先水平[1],培育出的小麥新品種具有廣適性,產量受季節、年份、氣候等影響不大,一定程度上與不斷調整育種目標、采用行之有效的育種方法是分不開的。晉麥46號、晉太170是山西省農業科學院作物科學研究所小麥遠緣雜交課題組先后培育出的旱地小麥新品種。

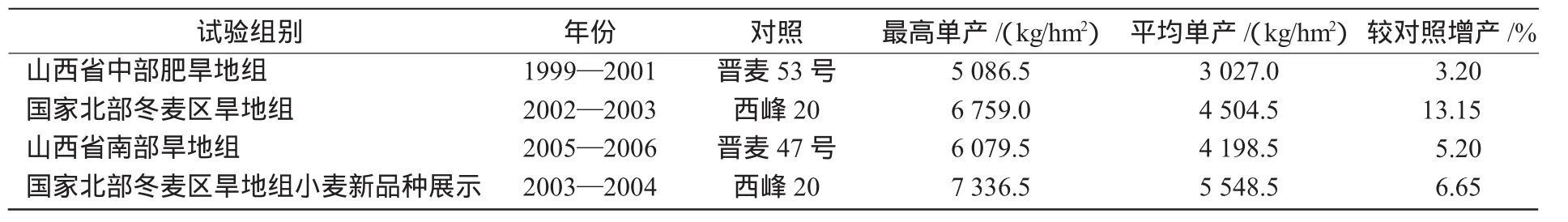

晉太170是一個抗旱與高產齊備、高產與優質結合、多抗與廣適統一的新品種。1999—2006年,在山西省中部肥旱地、國家北部冬麥區旱地、山西省南部旱地、國家北部冬麥區旱地小麥展示中連續多年表現突出,平均產量較對照晉麥53號、晉麥47號、西峰20分別增產3.20%,5.20%,13.15%;2003—2004年,參加國家北部冬麥區旱地組小麥新品種展示,平均產量5 548.5 kg/hm2,比對照品種西峰20增產6.65%,且差異達極顯著水平,居6個參試品種第1位;在河南洛陽最高單產達7 336.5 kg/hm2(表1)。

表1 晉太170參加各級區試匯總

晉太170在參加國家區試時,經國家統一組織進行品質檢測,2001—2003年3種年型均達優質強筋一級標準。2000—2001年(全年干旱)由北京測定,容重772.0 g/L,蛋白質(干基)16.49%,濕面筋35.1%,沉降值60.6 mL,形成時間9.8 min,穩定時間21.2 min;2001—2002年(后期雨水多)由北京和哈爾濱兩單位測定,容重760.0 g/L/819.0 g/L,蛋白質(干基)16.36%/17.91%,濕面筋36.2%/43.1%,沉降值55.5 mL/62.3 mL,穩定時間9.2 min/5.4 min,最大延伸阻力 313 E.U./313 E.U.,拉伸面積 85 cm2/86 cm2,面包體積820 cm3,評分80.3,達優質面包標準;2002—2003年(全年生育期雨水較多,乳熟期雨多,部分倒伏)由北京測定,容重785.0 g/L,蛋白質(干基)13.92%,濕面筋29%,沉降值41.1 mL,穩定時間13.8 min,最大抗延阻力474 E.U.,拉伸面積96 cm2,達國家優質強筋一級標準。該品種品質優且穩定,被山西省農作物品種審定委員會確定為兩大麥區品質對照品種。

晉太170參加國家北部冬麥區旱地區試時,區試主持單位通過靜態穩定性分析,認為該品種靜態穩定性好,屬豐產穩產性、廣適性好的品種;通過動態穩定性分析,認為該品種動態穩定性較好;通過品種在各區試點與最優品種的差異分析認為,該品種的普遍適應性好,所以,該品種是靜態穩定性、動態穩定性、普遍適應性均較好的廣適性好的品種。晉太170是集抗熱性與豐產性于一身,對葉銹病免疫,慢條銹病。

晉麥46號是一個頗具特色的品種,抗旱、耐寒、繁茂性好、灌漿快,不論在水地還是旱地,穗粒數均較一般品種多3~5粒,而且抗寒性強。

2 利用與創新關鍵遺傳種質資源,不斷充實提高基因庫整體水平,組配出適合育種目標需求的基因新組合

干旱在過去和現在都是北部冬麥區的主要災害。據氣象資料分析,在將來很長一段時間內,其也是威脅小麥正常生長發育的主要災害。山西省處于溫帶半干旱氣候帶,山區、丘陵占到80%以上,緯度高,海拔高,小麥生長發育期間降雨少,干旱缺水是第一大限制因素,而高產、優質、多抗、廣適性為多基因控制的性狀[2],遺傳變異非常復雜,因此,在作物遺傳改良過程中,如何使優良農藝性狀向人類需求方向集中,并適應當地生態條件,選用合適的種質資源恰當地組配組合便成為關鍵。

2.1 組建小麥綜合抗 (耐)旱基因庫,豐富抗(耐)旱小麥種質

溫輝芹等[3]研究發現,山西省旱地小麥以增加穗粒數和千粒質量,來提高產量,且株高與產量呈極顯著正相關。依此,育種中結合小麥生長發育特點及氣候干旱規律,充分利用以平遙小白麥為代表的黃土高原抗旱生態型種質,引入以螞蚱麥為代表的黃淮抗(耐)旱種質和天藍偃麥草、簇毛麥等野生近緣種的抗旱性,豐富和提高小麥抗(耐)旱能力,通過不斷建立小麥株高、穗粒數、千粒質量抗(耐)旱基因庫,采用復合雜交、利用矮敗小麥進行階段式雜交等方法,組建冬小麥綜合抗(耐)旱基因庫,為培育抗(耐)旱小麥種質、品種探索了一條新途徑[4]。如穗粒數抗(耐)旱基因庫建設中,對抗旱、耐寒、繁茂性好、灌漿快、但小穗結實性有限的平遙小白麥系統進行改良,引入小偃麥種質小偃948,育成品種晉麥46號,其不論在水地還是旱地,穗粒數均較一般品種多3~5粒,為穗粒數抗(耐)旱基因庫建拓奠定了基礎,然后再引入結實性好的螞蚱麥后代如76(64)、孝義90-12等一批大穗多粒材料,經單交形成一批穗粒數抗(耐)旱系數在0.900以上的優異材料。

2.2 組配組合的關鍵是雙親要多優點少缺點,優點共有缺點互補

20世紀90年代初,我國的旱地育種逐漸轉向抗旱節水育種。1995年張正斌提出,高WUE育種可以將抗旱性和豐產性結合在一起[5]。山西省農科院作物科學研究所小麥遠緣雜交課題組選育出的水旱兼用型小麥品種晉太170,是在有限多變水分條件下,具有一定抗旱性、高水分利用效率的品種,不僅提高了小麥產量,而且擴大了小麥的種植區域。本研究對每年引入的新種質和通過外源基因導入等途徑創新的新種質進行抗旱性鑒定,同時在抗病鑒定圃中進行抗病(條銹病、葉銹病和白粉病)性鑒定,從細胞水平到分子水平,依據育種目標精心選配組合。

晉太170是以京437為母本,美國引進種質SWM788912為父本進行雜交系統選育而成的。SWM788912是1988年從山西省農科院品種資源研究所引入的100多份外引種質之一,田間表現:株高90 cm左右,穗子中等偏大,小穗排列中等,莖稈彈性好,葉片中等大小,株型緊湊,長勢非常清秀,豐產穩產,在田間條銹病、白粉病流行的條件下,莖葉利落,無病害發生,表現了一定抗性。經高分子量麥谷蛋白亞基分析,含有5+10優質亞基;其具有我國小麥所缺少的5+10優質亞基,但抗旱性較差、對當地氣候不太適應。母本京437是北京市種子公司于1980年育成,是北部冬麥區水地主品種京411的姊妹系,中稈多穗、豐產穩產,株型緊湊但不清秀,品質好,該品種繼承了我國北部冬麥區地方品種山西平遙小白麥對當地生態環境干旱、冷凍和后期高溫的適應性,又引進相鄰的黃淮麥區的地方種質螞蚱麥,強化了抗旱性、耐熱性和廣適性優勢,1988年引入山西后,在山西中部冬麥區區試中表現出三好一高(長勢好、適應性好、抗性好、產量高)的特點,在旱地表現了根系發達、耐旱性好的優勢。經過雜交,使2個品種的豐產性、穩產性累加,其他性狀互補,達到了莖稈降低、抗倒性加強、抗病性提高、植株清秀、優質、高產、水旱兩用。

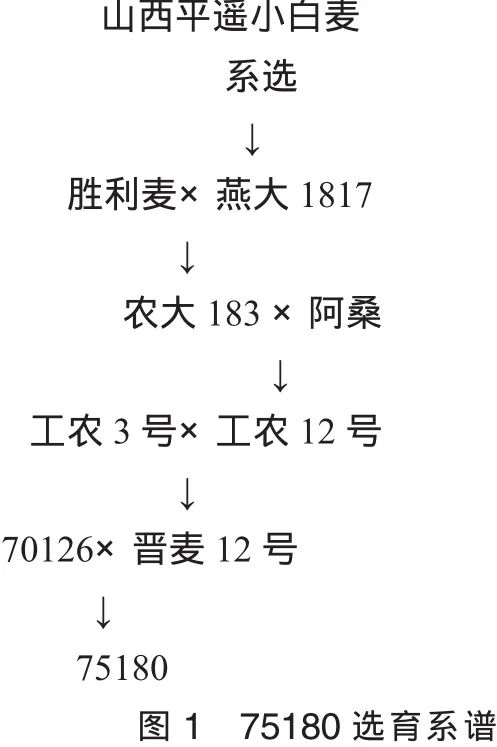

晉麥46號在90年代初是黃土高原區北部晚熟冬麥區旱地推廣種,其雜交組合是小偃948/75180。其中,小偃948是偃麥草與普通小麥雜交選育出的中間材料,具有抗病、抗旱、耐高溫等優點;75180為平遙小白麥血緣衍生的后代[6](圖1),繼承了平遙小白麥耐旱、耐瘠薄、抗寒、春季返青早、起身晚等優點。該組合雙親都是優點多、缺點少,二者性狀能夠互補,沒有共同的嚴重缺點,種子根發得快、扎得深,抗旱、抗病能力強。

3 科學有效的選擇方法及選育環境,是抗旱節水高產育種的有力保障

作物抗旱性是由多基因控制的數量性狀[5],其表現型受作物多個性狀的綜合作用。因此,優良的遺傳組合,必須重視選擇和鑒定環境,通過自然和人工選擇,形成特定的生態類型,以適應嚴酷的生態環境。

3.1 小麥抗旱種質的性狀選擇及鑒定方法

結合山西省多年降水情況及土壤供水能力,對小麥播種—出苗、出苗—越冬、越冬—返青、返青—起身、起身—拔節、拔節—挑旗、挑旗—抽穗、抽穗—灌漿、灌漿—成熟9個階段進行適應性分析,鑒定篩選出株高、穗粒數、千粒質量等性狀為抗(耐)旱性的主要考查性狀。

經研究表明,一般抗旱材料的特征特性為:在干旱條件下,冬前根系生長快、扎根深,分蘗較多、快,地上部分生長穩健;春季返青早,起身拔節也較早,分蘗兩極分化快,大蘗生長快,成穗率高。葉片窄長,碧綠光亮而且繁茂;抽穗后葉披,顏色變淺,穗下節長,穗多為紡錘或長方型,籽粒較小、種皮薄,飽滿度好。

建立水地和旱地鑒定圃,成熟期田間考察株高、穗粒數,收獲后考察千粒質量,分別計算株高、穗粒數、千粒質量的抗旱系數,最后通過抗旱總指數確定種質抗旱級別[7]。實踐證明,該方法鑒定結果,與生產實踐中對抗旱品種的檢驗結果相一致,凡生產上認為抗(耐)旱的品種,抗旱總指數均低,而生產上抗旱性能差的品種,抗旱總指數就高。一些品系在干旱情況下,植株高度降幅不大,仍能形成較好的營養體,供應較多的營養物質,獲得較高產量;一些品系水地的穗粒數和旱地的穗粒數很接近,表明它們在小麥水分臨界期受水分脅迫的影響較小,是典型的抗旱品種。

3.2 雜種后代異地選擇,達到以空間爭取時間的目的

本研究分別在山西省中部的太原、介休(強冬麥區)、臨汾(冬麥區)和運城(弱冬麥區)建立了生態選種圃,從F5開始進行后代異地多點鑒定,使材料的廣泛適應性得到充分表達,有利于廣適性品種的培育與選擇,異地多點鑒定選擇遵循“山西省小麥品種生態變式規律”研究結果[8],既便于多中選優,又適于優中選優。

3.3 水旱地交替選擇及分期播種,達到以時間爭取空間的目的

小麥的抗旱性和豐產性、穩產性是受多基因控制的數量性狀,遺傳背景十分復雜,在完全自然條件下的旱地選育,不利于豐產、抗病、抗倒等性狀的表達和選育,尤其是遇到特殊干旱的年份,大量的有益基因型常因得不到充分表達而被淘汰,選擇效率低下。在長期的育種實踐中,探索應用“在同一地點創造不同的生境條件,實行水、旱分別選擇和分期播種選擇后代,以時間爭取空間”的選育方法。將抗旱觀察圃、鑒定圃分別建在水地和旱地,在自然和人為創造的不同生境條件下同時選育,使育成品種的主要目標性狀得到了全面的評鑒,實現了自然選擇、人工選擇和育種目標的有機結合,加大了選擇壓力和頻率,達到了對抗旱性、生產潛力、抗熱性等的鑒定。

小麥冬春種植,其發育進程由于溫度變化而受到不同影響,隨小麥發育進程加快,高溫脅迫會嚴重影響穗粒數及千粒質量的形成。在此基礎上,建立了小麥抗(耐)熱鑒定體系[9],培育出的晉太170,經國家區域試驗分析屬靜態穩定性、動態穩定性和普遍適應性均好的少數廣適性較好的品種之一;葉銹病免疫,慢條銹病;抗熱性好(抗熱總指數為2,抗熱級別為1)。2006年,晉太170又通過跨區試驗,成為山西省50多a來為數極少的既適應中部晚熟冬麥區又適應南部中熟冬麥區種植的小麥品種,是國內少見的廣適性好的品種。

4 良種與良法相結合,充分挖掘品種的高產潛力

高產、穩產、優質、適應性廣的新品種具備了優良的內因條件,但品種的豐產潛力只是一種可能性,它的實現有賴于各種特征特性和自然、栽培條件的良好配合。生產實踐中,同一品種在不同的農戶田塊、不同地區、不同管理水平下種植,其產量結果差異很大,這就是良種與良法是否實現了配套的具體表現。本研究重點要解決新品種對環境條件的要求及達到高產抗旱所需要的環境,為挖掘遺傳基因的潛在能力和發揮新技術對生產綜合能力提供新的平臺。

[1]裴自友,溫輝芹,王晉.山西中部小麥育種現狀與思考[J].中國農業科技導報,2009,11(S2):13-17.

[2]李秀絨,柴永峰,孫來虎,等.抗旱節水高產小麥育種及研究體會[J].陜西農業科學,2007(1):95-97.

[3]溫輝芹,張立生,李生海,等.山西省旱地小麥產量構成因素分析[J].山西農業科學,2001,29(1):5-10.

[4]李生海,溫輝芹,張立生,等.冬小麥抗(耐)旱種質基因庫的建拓研究[C]//21世紀小麥遺傳育種展望——小麥遺傳育種國際學術討論會文集.北京:中國農業科技出版社,2001:354-358.

[5]張正斌.作物抗旱節水的生理遺傳育種基礎[M].北京:科學出版社,2003.

[6]莊巧生.中國小麥品種改良及系譜分析[M].北京:中國農業出版社,2003.

[7]溫輝芹,張立生,李生海,等.國審優質強筋小麥新品種晉太170的選育實踐和體會[J].作物遺傳育種研究,2008,36(9):111-115.

[8]溫輝芹,張立生,降彩霞,等.山西省小麥品種生態變式規律研究[J].華北農學報,1997,12(專刊):12-15.

[9]溫輝芹,張立生,李生海,等.小麥抗(耐)熱種質資源的鑒定篩選[J].華北農學報,2001,16(4):23-26.