水利災害防治資金投入研究——基于中央與地方政府的博弈分析

余曉玲

(河海大學商學院,南京 211100)

近年來,特別是2010年西南地區發生特大干旱、多個省份遭受洪澇災害、部分地方突發嚴重山洪泥石流災害,造成了巨大損失,也充分反映了水利“基礎脆弱、欠賬太多、全面吃緊”的問題。2011年中央出臺一號文件《國務院關于加快水利改革發展的決定》,聚焦中國水利問題,從黨和國家事業全局的高度全面部署水利改革發展。

水利災害的頻繁發生揭示了中國水利基礎設施建設的不足,而加強水利基礎設施建設,資金是關鍵。中央一號文件明確指出要“建立水利投入穩定增長機制”,主要體現在加大公共財政對水利的投入,加強對水利建設的金融支持,廣泛吸引社會資金投資水利等方面。一直以來,中央政府都在我國水利災害防治中占主導地位,承擔著絕大部分的資金供給,而地方政府只提供少量資金,而且投資積極性小,所以中央政府面臨的一個重要問題就是如何強化地方政府的投資意識,調動地方政府對水利災害及水利基礎設施建設的投資積極性。

一、中央與地方政府水利災害防治投入現狀

隨著我國工業化、城鎮化的深入發展,全球氣候發生很大的變化,增強對水利災害防治能力的要求越來越迫切,加快水利建設刻不容緩。對水利災害防治的投入,包括抗洪抗旱的投入、加強并鞏固水利基礎設施的投入等,這關系到國家社會經濟的發展,關系到經濟安全、生態安全、國家安全,具有很強的公益性、基礎性和戰略性。

近年來,水利部會同財政部編制了3個專項規劃,規劃除險加固重點小型病險水庫12200座。規劃總投資520億元,其中中央投資360億元。截至2010年8月初,已安排小型水庫除險加固中央投資276億元。同時為加強小型農田水利建設,提高防災抗災能力,中央財政設立了小型農田水利設施建設補助專項資金,采取“民辦公助”方式對小型農田水利建設給予適當補助。近年來,中央財政累計安排小型農田水利設施建設補助專項資金172億元。其中,2010年安排小農水專項資金78億元,比上年增長73%。2009年—2010年,財政部和水利部在全國范圍內開展小型農田水利重點縣建設,中央財政累計安排100億元,實施兩批共850個重點縣建設。

中央政府是水利設施建設、水利災害防治的主要資金來源,雖然部分省也設立了相應的水利投入渠道,設立了水利專項資金,但是由于承擔防洪抗旱排澇等水利災害防治任務的純公益性水利基礎設施具有公共品特征,有較強的外部性、較高的社會效益和較低的經濟效益這些特征,所以在對此類水利基礎設施的投入上,中央政府與地方政府之間始終存在博弈。

目前情況下,地方政府出于對地方利益的考慮,也因為財力有限等原因,投資積極性小,而且通過項目等手段獲得國家財政支持,爭取減少地方政府投入的份額。怎樣調動地方政府防治水利災害的積極性,確定好中央政府與地方政府的投資比例,是很重要的問題。

二、中央與地方政府水利災害防治投資份額的博弈模型

盡管國家提出由中央和地方分別承擔一定數量的水庫加固任務,但是我國《防洪法》對于中央、省級與地方縣市在防洪工程中各自所需承擔的費用比例并無明確規定。于是,“資金不足”似乎成了地方政府解釋中小水庫防洪能力脆弱的“萬金油”,地方政府更陷入了“投入不足——防洪能力弱——坐等國家救援——投入不足”的循環邏輯中。此前撫州市官員在解釋“唱凱堤之殤”時就稱,堤壩多處未能達到防洪標準的原因是資金短缺。有專家表示“在目前財稅體制下,省級政府擁有獨立財政,具備獨立的防洪減災投資能力,但地方政府的策略卻是‘要、等、看’,依靠中央的財政支持”。

張維迎教授認為“用一個討價還價模型解釋中央政府與地方政府之間的財政關系更為恰當”,本文試圖利用張維迎教授的討價還價模型,分析中央政府與地方政府對水利災害防治的投資比例。

(一)模型介紹

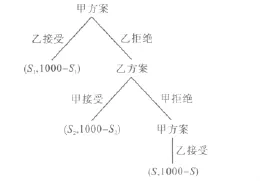

在此模型中,兩個參與人分別為中央政府(甲)與地方政府(乙)。討價還價模型是一個不斷“出價——還價”的過程,此模型的基本規則如下:兩個參與人投資同一個項目,先由甲出價,即提出一個投資方案,乙可以接受或拒絕。如果乙接受,博弈結束,按甲的方案投資;如果乙拒絕,那乙要提出另一個投資方案,然后由甲選擇接受或拒絕。如果甲接受,博弈結束,按乙的方案投資;如果甲拒絕,那甲提出另一個投資方案,然后由乙選擇接受或拒絕……如此一直下去,直到一個參與者的投資方案被另一個參與者接受為止。

(二)模型假定

(1)中央政府(甲)與地方政府(乙)都是有限理性人,都追求自己利益和效用最大化;(2)此博弈是一個完全信息下的動態博弈,即地方政府知道中央政府對水利災害防治的投入資金的范圍,并可以以此來確定自己的投入資金;(3)中央政府需要承受一定的額外成本,即水利災害防治的外溢性問題,地方政府不需承受這一成本;(4)水利災害防治是有時間限制的重要問題,所以假定此博弈進行三個階段,即博弈期限T=3;(5)羅賓斯泰英的討價還價博弈模型中的貼現因子δ在本文的模型中應理解為討價還價的成本,即博弈多進行一個階段,雙方的成本都要增值一次。設成本增值率為 δ0,δ0>0,令 δ=1+δ0,總投資額為 1000 億元。

(三)博弈過程

第一階段,由中央政府(甲)先提出投資方案——中央政府(甲)投入S1(單位:億元,下同),地方政府(乙)投入1000-S1。如果乙接受,則甲乙雙方投資為(S1,1000-S1),如果乙拒絕,則進入第二階段。

第二階段,由地方政府(乙)提出投資方案——中央政府(甲)投入 S2,地方政府(乙)投入1000-S2。如果甲接受,則甲乙雙方實際投資為δ×S2和δ×(1000-S2),如果甲拒絕,則進入第二階段。

第三階段,由中央政府(甲)先提出投資方案——中央政府(甲)投入S,地方政府(乙)投入1000-S。此時乙方必須接受,則甲乙雙方實際投資為 δ2×S 和 δ2×(1000-S),博弈結束。

(四)模型的求解

采用逆推法求解此博弈:第三階段,甲投入S,乙必須接受。雙方實際投資為δ2×S2和δ2×(1000-S2)。

第二階段,乙知道第三階段對自己不利,所以乙第二階段的投資方案必須是使甲接受且自己的投入最少,所以必須滿足 δ×S2=δ2×S,即 S2=δ×S,此時乙的投入為 δ×(1000-S2)=1000δ-δ2×S,比第三階段乙的投入 δ2×(1000-S)要小。

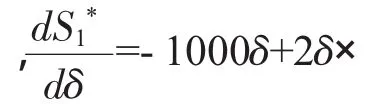

第一階段,甲知道第三階段自己投入為δ2×S,也知道第二階段乙會投入S2=δ×S,此時乙滿足于最小投資額δ×(1000-δ×S)。如果甲在第一階段就給乙δ×(1000-δ×S),同時自己的投入又比小 δ2×S,所以當S1滿足1000-S1=δ×(1000-δ×S)時乙會接受甲的方案,即 S1=1000-δ×(1000-δ×S)=1000-1000δ+δ2×S。此時甲乙投資額分別為 S1*=1000-1000δ+δ2×S 和S2*=1000δ-δ2×S。

(五)對模型的分析

上述分析是以中央政府與地方政府都是有限理性決策者為前提進行的,通過此模型的建立及求解分析,中央政府和地方政府在投資水利災害防治時,可以更明確知道雙方的投資比例,這樣可以避免不合理的投資比例,適當減少地方政府對中央政府的依賴,適度避免中央政府劃撥資金的浪費、占用、挪用等情況,但是雙方資金投入的具體效用效益情況,跟各級政府監管力度也有很大關系。

三、加強水利災害應急防治投入的對策

1.穩定和擴大各級政府對水利災害應急防治的投入。2011年中央一號文件明確指出要加大公共財政對水利的投入,力爭今后10年全社會水利年平均投入比2010年高出一倍,將水利作為公共財政投入的重點領域,預計未來10年對水利的投資將達到4萬億。在水利災害應急防治方面,中央應突出加強薄弱環節建設,包括加快中小河流治理和小型水庫除險加固、提高防汛抗旱應急能力。雖然中央政府在水利建設中起主導地位,但是各級地方政府也應該發揮其重要的作用,要切實承擔起相應的責任,將一定比例的資金落實到位。

2.加強對水利專項資金的監管,提高資金使用效率。頻繁發生的水利災害除了暴露出我國水利基礎設施嚴格不達標的情況之外,也暴露了水利資金投入中的短板,即水利資金的投入并沒有發揮其最大的效用,中央劃撥到地方的水利資金有很多都被挪用到別的地方。資金約束制度不完善,監督機制不健全是水利資金被貪污挪用浪費的主要原因。監督信息的不對稱、政府相關公務人員不負責任、政府審批制度不規范、相關法律制度的缺乏等問題都造成水利資金不能真正落實到位,沒有發揮其最大的效用。因此,要加強對水利專項資金的監管,切實提高資金使用效率。

3.完善公益性水利基礎設施的耗費補償機制。公益性水利基礎設施為社會提供防洪排澇以及水土保持等服務,其耗費應該得到補償,否則不能保證其正常營運管理。各級政府不僅要確定基礎設施投入范圍,還應該合理確定中央政府與地方政府的補貼標準和規模。

4.積極支持建立多元化投入機制。水利災害防治需要大量資金,單靠中央和地方財政的投入是遠遠不夠的,還需要金融市場和社會資金的幫助。盡管水利災害防治建設具有公益性、高成本、低回報等特征,但 可 以 嘗 試 推 廣 RPC(Resource—Compensate—Project,資源—補償—項目)等適合水利融資特點的一些項目融資模式,吸引更多的社會資本參與,不僅確保投資者的合理回報,也減輕了中央及地方政府的負擔,有利于加快開展水利災害防治工作。

〔1〕財政部新聞辦公室.財政部水利部加快全國病險水庫除險加固、中小河流治理、山洪災害防治以及小型農田水利建設.中國財經報網,2010-08-26.

〔2〕勞佳迪.2009年水利投資規模高達1427億地方政府仍稱無錢抗洪排澇.鳳凰網,2010-07-21.

〔3〕張維迎.博弈論與信息經濟學[M].上海三聯書店,2007.

〔4〕李利善,邵遠亮,張開華.完善公益性水利工程融資及補償機制的探討[J].農業技術經濟,2002(3).

〔5〕陳雷.關于幾個重大水利問題的思考——在2010年全國水利規劃計劃工作會議上的講話,2010.