漓江城市段河流生態健康評價

王 佳,郭純青

(1.河北省水利水電勘測設計研究院,天津 300250;2.桂林理工大學,廣西 桂林 541004)

河流自然生命的類型可分為3種,即天然河流自然生命、復合河流自然生命和人工河流自然生命[1]。漓江河流自然生命屬于復合河流自然生命,健康狀況大體受制于自然變動和人類活動兩種因素。自然變動是指自然界正常的環境因子變化;人類活動強調人為干擾影響,如工業廢水和生活污水改變河流生態系統結構和功能,建立防洪墻、修筑堤壩等物理重建措施會破壞水生生態系統的完整性,使生物多樣性降低,水資源不合理利用等都會對河流生態系統結構和功能產生影響。漓江是雨源型山區河流,徑流變化受氣候影響顯著,豐枯水期變化大,其特殊的河型與河床使得泥沙顆粒易沉淀,河水清澈見底。近年來,桂林城市污水排放量不斷增加,污水排放處理管理不利。河流中的懸移質泥沙及底泥對水環境中的污染物質有較強的吸附作用,重金屬及有機氯農藥等污染物易被水中懸浮顆粒和沉積物所吸附,泥沙攜帶污染物沿河沉積對環境的污染作用越來越受到人們關注。

1 評價資料收集

漓江發源于桂林興安縣貓兒山高山沼澤帶,流經包括桂林市在內的1市7縣。以前,漓江流經的區域普遍為自然荒野,河流自然生命的結構性質,保持自然規律占主導地位;隨著經濟社會的進步,漓江流經的區域逐漸發展了工業、農業及旅游業,漓江河流自然生命的特征,逐漸向著以社會和經濟規律為主導規律的方向改變。局部河流的破壞,或河流某種構成要素的破壞,都會波及河流整體的變化。漓江的流動隨著不同季節呈現一定的波動性和穩定性。漓江水供給工農業生產和居民社會生活需要,與此同時,工業、農業和人類生活的污染物和廢棄物直接或間接地排放到漓江中去。漓江在枯水期可能出現水量銳減,影響到生態用水和人類社會用水;或者在豐水期暴發洪水,可能對人們的生命和財產造成損失。因此,利用漓江的基本出發點,就是如何利用綠色工程調控河流的水量,使漓江河流的流量變動,無論是在枯水期還是豐水期,都保持在一定限度范圍內上下波動。

漓江河流自然生命功能健全,要求漓江河流在維持生態環境蓄水、保持水質、保持生物多樣性及滿足人類社會用水幾方面能正常發揮作用。要維持其自然生命健康,則必須保持適宜的流量和徑流過程,即河流健康生命需水量;還要改善水質,協調生態環境,回補地下水,美化環境和滿足休閑旅游需水。在維持一定流量的前提下,河流通過河水的物理凈化、化學凈化和生物凈化,能夠納污排垢,抵御一定量級的洪水,保持作為航道的河段暢通等。

本研究同時還收集到相關研究成果與文獻資料,如喻澤斌(2003年)評價的漓江4個監測斷面顯示水質污染情況為:龍門>斗雞山>磨盤山>大河;干流水質綜合污染指數為0.358(斗雞山斷面),水質健康標準為很健康;從各水期來講,漓江豐水期水質綜合污染指數最高,其次是平水期,枯水期最低[2]。繆鐘靈(2000年)調查了漓江流經巖溶區的森林覆蓋率僅16.6%,全流域植被覆蓋率的平均水平為38.8%,而巖溶區植被的石生性、耐旱性和喜鈣性又使得樹種稀少,無高級的喬木林,以灌叢和藤本、草本為主的低級植物品種低水平的生長量[3],漓江全流域植被覆蓋率健康標準屬于亞健康。徐淑慶等(2006年)對流經桂林市區的漓江干流和其主要支流觀測了浮游藻類的情況,具體分析測定了水中浮游藻類的種類與數量,并分析了不同水質環境下藻類的變化情況,為漓江河流健康評價提供了漓江水生生物依據[4-5]。粟維斌等(2005年)從景觀生態學角度探討解決漓江水資源環境問題,調查漓江景區植被覆蓋率、景觀破碎化程度(即河岸縱向連續性)、機動船只挖沙取礫破壞河床等現狀,并對漓江水文、市區段河流水質及污染來源進行了分析[6]。趙贊(2007年)從生態旅游環境承載力角度出發,通過構建漓江生態旅游環境承載力指標體系,運用層次分析法和綜合模糊評價法,評價目前漓江生態旅游發展狀況[7]。

2 樣品采集與分析

漓江桂林城市段是漓江流域區復雜型水文環境的代表性河段,又是著名的旅游河段,位于漓江中上游,兩岸有農田、工廠、餐飲服務業和著名的人造景觀“兩江四湖”,人類參變作用的影響在此段河流表現尤為突出。采樣點選擇在水流流態發生變化及人類影響較大的地方,并考慮一定距離間隔,采樣點記錄見表1。

表1 采樣點記錄

沉積物樣品采集后進行實驗室分析測定,主要測定項目:重金屬(Cd、Cr、Ni、Cu、Zn、Pb、As)和有機氯農藥(OCPs)。OCPs標準物質(21種)包括:α-六六六(α-HCH)、β-六六六(β-HCH)、γ-六六六(γ-HCH)、δ-六六六(δ-HCH)、p,p'-DDT、o,p'-DDT、p,p'-DDE、p,p'-DDD、七氯(Hep)、六氯苯(HCB)、艾氏劑(Aldrin)、七氯環氧化物(Hep-epo)、(-氯丹(TC)、(-氯丹(CC)、α-硫丹(Endo1)、β-硫丹(Endo2)、狄氏劑(Dieldrin)、異狄氏劑(Endrin)、異狄氏劑醛(Endrin aldehyde)、硫丹硫酸鹽(Endosulfan sulfate)、甲氧滴滴涕(Methoychlor),組成混合標樣。 OCPs的回收率指示物為2,4,5,6-四氯間二甲苯(TCmX)和十氯聯苯(PCB209),內標為PCNB。重金屬含量測定采用原子吸收儀(ICP-MS)。有機物含量測定采用HP6890氣相色譜儀(GC),配以63Ni電子捕獲檢測器(ECD)。

用測得的重金屬及有機物數據進行生態風險評估,重金屬采用Rapant等(2003年)提出的生態風險指數IER進行表征[8];有機物采用Ingersoll和Long(1996,1995年)等人提出的用于確定加拿大、美國佛羅里達海洋與河口沉積物中化學品風險評價的標準[9-11],對漓江水資源或生態風險可能出現的衰竭或危險預警。生態風險評價結果作為評價因子,綜合評價漓江河流生態健康程度。

3 評分系統及評價指標

3.1 評分系統建立與指標選擇

對于很多難以量化的指標,主要參照澳大利亞ISC(Index of Stream Condition,溪流狀況指數)評價方法[12],ISC綜合反映了河流水文學、河流物理構造特征、河岸區狀況、水質及水生生物5個要素,采用打分的方法對河流進行對比性評價(見表2)。

表2 河流健康評價的評分系統

根據ISC評價方法,本論文確立河流健康綜合指數為目標層A,建立5個要素為一級指標層,編號Bi(i=1,2,3,4, 5),若干個評價指標為二級指標層,編號Cim(m由i一級指標層下具體指標數決定)。

3.1.1 河流水文B1

水量情況C11:水量是河流水文特征的主要表征指標,中借鑒Barbour(1999)的水量評價方法[12-13]。 評估采用歷史資料查證以及現場調查。

流速狀況C12:流速是河流生態環境的重要影響因子,河流不同流速條件下會聚集不同的生物群落,所以,河流具有不同流速區域越多,越有利于各種生物群落的存在,是一種比較健康的狀態。以河流不同斷面是否具有不同的流速作為評判標準。評估采用水文監測資料。

3.1.2 河流形態結構B2

河道改變C21:采用河道渠化程度進行評估,借鑒Barbour(1999年)介紹的美國EPA的RBP導則中的評估標準,把河道改變指標分為5個級別[13]。評分基于對河流改造歷史的查閱和實地調查。

河床穩定性C22:河岸穩定性評價參照Ladson(1999年)和Barbour(1999年)中論述的澳大利亞ISC的標準,將其分為3個級別[13-15]。評估采用現場評價以及實地調查。

河岸穩定性C23:參考Ladson(1999年)和Barbour(1999年)介紹的澳大利亞ISC的河岸穩定性評價標準[13-15],分為5個級別。評價時結合實地調查以及專家意見給予評分。

河道護岸C24:目前沒有查到可以借鑒參考的標準。按照河道護岸與自然狀態的差距分為5個級別,進行評分。基于實地調查評估。

彎曲程度C25:分別對自然河道彎曲形態未經截彎取直的、截彎取直以后進行回復的和收到截彎取直的打分,分為3個級別。評估以查閱河流改造歷史為基礎并加以實地調查。

3.1.3 河岸帶B3

河岸緩沖帶寬度C31:本研究在借鑒已有評估標準的基礎上,參照ISC標準[12-13],比照河岸緩沖帶寬度與河流寬度,并基于實地調查,給與相應的評分。

河岸結構完整性C32:主要是指河岸帶喬木、灌木和草本的覆蓋程度。本論文按照植被種類多少劃分,分為喬木、灌木和草本3個植被種類結合,2個植被種類結合,只有1個植被種類和無植被種類,分別給于打分。評價按照實地調查為依據。

河岸縱向連續性C33:基于澳大利亞ISC評價方法和標準,大于10m植被空隙定義為不連續河岸區域,因此,可以根據植被覆蓋率中出現的空白值數量來確定評分(Ladson,1999年)[14-15]。 采用定性描述的方式進行評價,評價時結合實地調查給予相應評分。

3.1.4 河流水質參數B4

查閱到的現階段關于河流健康評價的文獻,普遍選取影響水體富營養化的5個常規水質指標:BOD、COD、NH4-N、DO、TP, 或直接選取水質綜合指標。本論文選擇水質平均污染指數C41作為河流水質理化參數。根據桂林市水質環境特征及有關資料,本論文將水質平均污染指數劃分等級為5級。評價基于環境監測資料[16]和參考文獻[2,17]。

水質平均污染指數WQI計算公式如下:

式中 Pi,j為i指標的單項污染指數;Ci,j為i指 標 在 點 j的 實 測 值 ;Si,j為i指標在評價標準參照GB3838—2002《地表水環境質量標準》的三類標準;n為監測指標數目;m為研究河段監測斷面(點)數目。

為突出河流沉積物環境污染程度對河流健康所造成的影響,本論文將漓江城市段河道沉積物中重金屬生態風險C42和OCPs的生態風險C43評價等級加入河流水質參數指標,豐富了河流水質指標。

3.1.5 河流生物多樣性B5

魚類資源C51:主要是指魚類種類的豐富情況與珍惜魚類等的存活狀況。評價標準采用定性描述,根據河流的歷史資料和具體情況來確定,但相關的調查研究比較少[18-19]。評估采用歷史資料收集和專家咨詢。

浮游藻類C52:根據Shannon-Wiener生物多樣性指數H打分進行評判。

式中 N為生物總個體數;n為i第i種生物個體數。

評價根據漓江相關的研究成果和參考文獻[4-5],結合專家咨詢給予相應的評分。

綜上,以上5個要素(一級指標)所涉及的若干二級指標對應的評分見表3。

表3 河流健康評價二級指標的評分標準

3.2 指標權重的確定

首先,采用專家咨詢法對一級指標的權重進行分配研究;其次,對二級指標的權重采用層次分析法(Analytical Hierarchy Process,AHP)[20]來確定權重,對每一要素有關的二級指標進行重要性的兩兩比較判斷。按照以下步驟進行:①建立遞階層次結構模型;②構造判斷矩陣;③層次單排序及其一致性檢驗。本論文邀請10位專家對各級評價中各個指標重要度兩兩比較、判斷,對咨詢結果進行整理得到A-B,B1-C,B2-C,B3-C,B4-C,B5-C判斷矩陣R,并檢驗判斷矩陣的一致性。最后,逐層計算各個指標關于總目標層A的相對重要性權值。將二級指標層C的各個指標權值依次乘以一級指標層B相對應的控制指標相對權值,從而形成各個二級指標對于總目標層A的絕對權重。

3.3 綜合評價標準

參考定性描述的方法來確定指標的評價標準[20],并結合專家評判、實地考察、引用歷史資料及參照對比類似河流健康評價,確立的綜合評價標準(見表4)。

表4 河流健康評價綜合評價標準

4 結果與討論

根據漓江歷史資料、環境監測數據、相關研究成果或參考文獻以、實地調查與現場評估以及專家咨詢,對漓江河流健康指標進行定性和定量分析后打分(見表5)。

表5 漓江河流生態健康指標的評分結果及指標權重計算結果

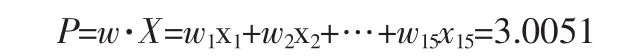

參照表5的評分結果和權重計算結果,計算得出漓江城市段河流健康評價綜合指數為:

漓江城市段河流生態健康綜合評價結果為:該河段仍處于健康狀態,但已非常接近亞健康狀態。從現階段沉積物中重金屬及OCPs的生態風險評價結果來看,漓江城市段河流自然屬性尚為完整,具有容納一定程度污染的能力;但從重金屬在沉積物中殘留的生態風險程度來看,重金屬引起生態事故的可能性較大。漓江是容納流域內重金屬及持久性有機污染物的最終區域,流域內社會經濟發展的需要會進一步造成污染的生產與排放。鑒于此,將重金屬及OCPs生態風險評價作為因子加入漓江河流生態健康評價體系中,豐富了評價內容。通過確定評價指標系統與評價指標權重,應用層次分析法對漓江城市段河流生態健康程度進行綜合評價,綜合評價指數顯示漓江城市段河流目前尚處于健康狀態,可以保障人類一定經濟社會發展水平的水資源供給能力。

[1]Barbour M T,Gerritsen J,et al.Rapid Bioassessment Protection and restoration:advances in methods for assessment and evaluation[J].Environmental Science&Policy,2003(3):89-98.

[2]喻澤斌,王敦球.漓江水環境質量現狀評價[J].2003,23(1):68-71.

[3]繆鐘靈.漓江流域主要環境問題[J].中國巖溶,2000,16(2):162-166.

[4]謝強.桂林漓江流域藻類生態分布與水質的相關研究[J].廣西師范大學學報,2002(4).

[5]徐淑慶,徐文立.桂林漓江藻類植物生態學研究[J].欽州示范高等專業學校學報,2006,21(3):104-107.

[6]粟維斌,康峰峰.漓江水資源環境問題的景觀生態學思考[J].北京林業大學學報,2005,12(27):149-155.

[7]趙贊,李豐生.生態旅游環境承載力評價研究——以桂林漓江為例[J].安徽農業科學,2007,35(8):2380-2383.

[8]Rapant S,Kordik J.An environmental risk assessment map of the Slovak Republic:Application of data from geochemical atlases[J].Environmental Geology,2003,44(4):400-407.

[9]Long E R,Macdonald D D,Simth S L,et al.Incidence of adverse biological effects with ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments [J].Environmental Management,1995,19(1):81-97.

[10]Kennclutt M C,Wade T L,Presley B L,et al.Sediment contaminants in Casco Bay,Marine:inventories,sources and potential for biological impact[J].Environ Sci Technol,1994,28(1):1-15.

[11]Ingersoll C G,Haverland P S,Brunson E L,et al.Calculation and evaluation of sediment effect concentrations for the amphipod Hyalella azteca and the midge Chironomus riparius [J].Journal of Great Lakes Research,1996,22:602-623.

[12]J R,Karr.Defining and measuring river health [J].Freshwater Biology,1999(41):221-234.

[13]Barbour M T,Gerritsen J,et al.Rapid Bioassessment Protection and restoration:advances in methods for assessment and evaluation[J].Environmental Science&Policy,2003(3):89-98.

[14]Ladson A R,White L J.An index of stream condition [M].Reference manual(second edition),Melbourne:Department of Natural Resources and Environment,1999:1-65.

[15]Ladson A R,White L J,et al.Development and testing of an Index of Stream Condition for waterway management in Australia [J].Freshwater Biology,1999,(41):453-468.

[16]水質監測報告[K].桂林環保局,2006年.

[17]梁小紅.桂林漓江的水污染及治理措施[J].廣西水利水電,2000(2):48-50.

[18]李奕鋒.強化監督管理 改善桂林環境[J].水資源保護,1997(3):14-15.

[19]金鑒明,胡舜士等.廣西陽朔漓江河道及其沿岸水生植物群落與環境關系的觀察[J].廣西植物,1981,1(2):11-17.

[20]許樹柏.層次分析法原理[M].天津:天津大學出版社,1988.