基于AHP法的黃海海戰北洋艦隊攻擊隊形評估

冷 旭何 靜

(1.海軍指揮學院研究生 江蘇 南京 210016;2.海軍飛行學院工程師 遼寧 葫蘆島 125001)

在近現代海戰中,編隊隊形對于海戰的勝負非常重要。縱隊隊形有利于發揮火力優勢,形成有利的戰場態勢,但受彈面積更大,而橫隊及“人”字隊形在這兩點上恰恰相反。在黃海海戰中,北洋艦隊采用了“人”字隊形迎敵,而日方戰艦采用了縱隊隊形。北洋艦隊在進攻戰斗中采用的“人”字隊形一直以來都存在較大爭議。楊志本、許華認為,“北洋艦隊采用橫隊迎敵,其艦炮最佳射擊舷角的射擊扇面只有25度;而且雁形陣極其不利于實施戰場機動。若采用單行魚貫陣迎敵,即以艦隊的一舷攔擊日軍艦隊,爭取對敵艦隊實施“T”字戰法的攻擊,迫使日艦隊同北洋艦隊形成同向異舷的交戰,那么黃海海戰的過程和結局就可能大為改觀了。”[1]而倪樂雄認為,“日本聯合艦隊以最大受彈面積+最大火力發揮的單縱隊,實在是日本聯合艦隊順理成章的選擇”,“戰術火力是決出海戰勝負的決定性因素”,“北洋艦隊因火力的絕對弱勢不敢擺這種架勢。”[2]那么在橫隊與“人”字隊形之間,北洋艦隊到底應該采用哪種攻擊隊形呢?本文將采用層次分析法構建評價指標體系對北洋艦隊所采用的隊形進行分析評價。

一、AH P法基本原理

(一)原理概述

美國運籌學家薩迪首先提出了AH P方法。其主要思想是:首先將復雜問題中的各種因素通過劃分成相互聯系的有序層次,然后根據某些判斷標準對每一層中各元素的相對重要性賦予定量化的度量,并依據數學方法推算出各個元素的相對重要性權重,最后對結果進行研究、分析與調整”[3]。作為一種用來處理復雜的社會、經濟和技術等問題的新的決策方法,它因具有系統、靈便和實用的特性而被廣泛的應用在不同的學科中。按照AH P的基本思想,指標體系權重的確定過程主要分為以下3個步驟:

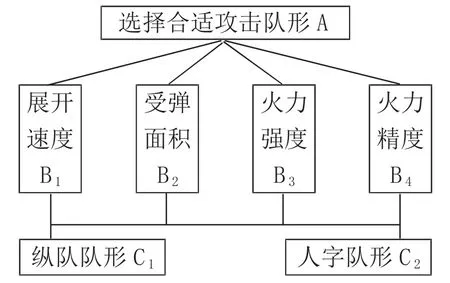

1.將需解決的問題根據擬達到的目標和不同的性質,分解為不同的組成因素,按照因素之間的相互影響和隸屬關系,進行分層聚類組合,形成一個階梯的、有序的層次結構體系。

2.對模型中每一層次因素的相對重要性,依據人們的判斷給予定量表示,再利用數學方法確定每一層次全部因素相對重要性次序的權值。

3.通過綜合計算各層次因素相對重要權值,得到最底層(每個方案)相對于最高目標的相對重要次序的組合權值。

(二)指標體系判斷矩陣的構建

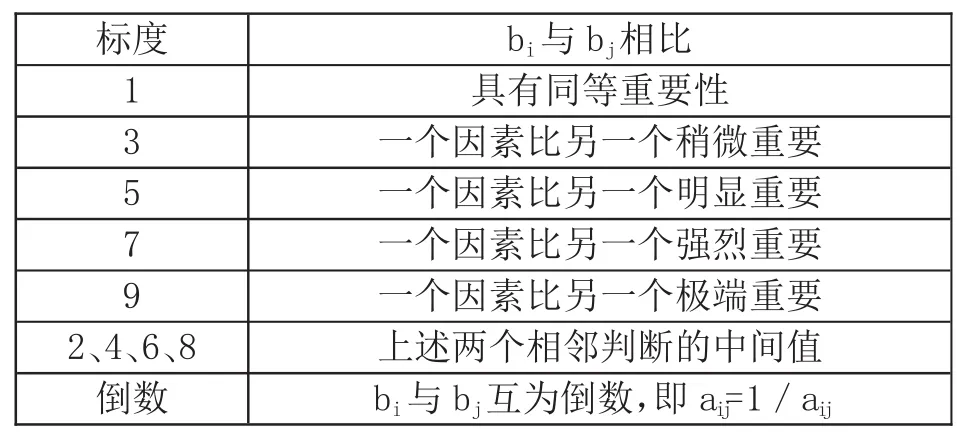

比較N個指標b1、b1……bn對某因素的影響大小,通常采取指標兩兩對比的方法,用ai j表示指標bi和bj對影響大小之比[4]。利用薩迪標度(即將標準值限定在1—9范圍內變動的比率標度,具體的標度評定標準如表l所示)來確定ai j的值。

二、基于AH P法評價指標權重的確立

(一)經過歸納分析,建立如下指標體系(如下圖)

表1 薩迪標度表

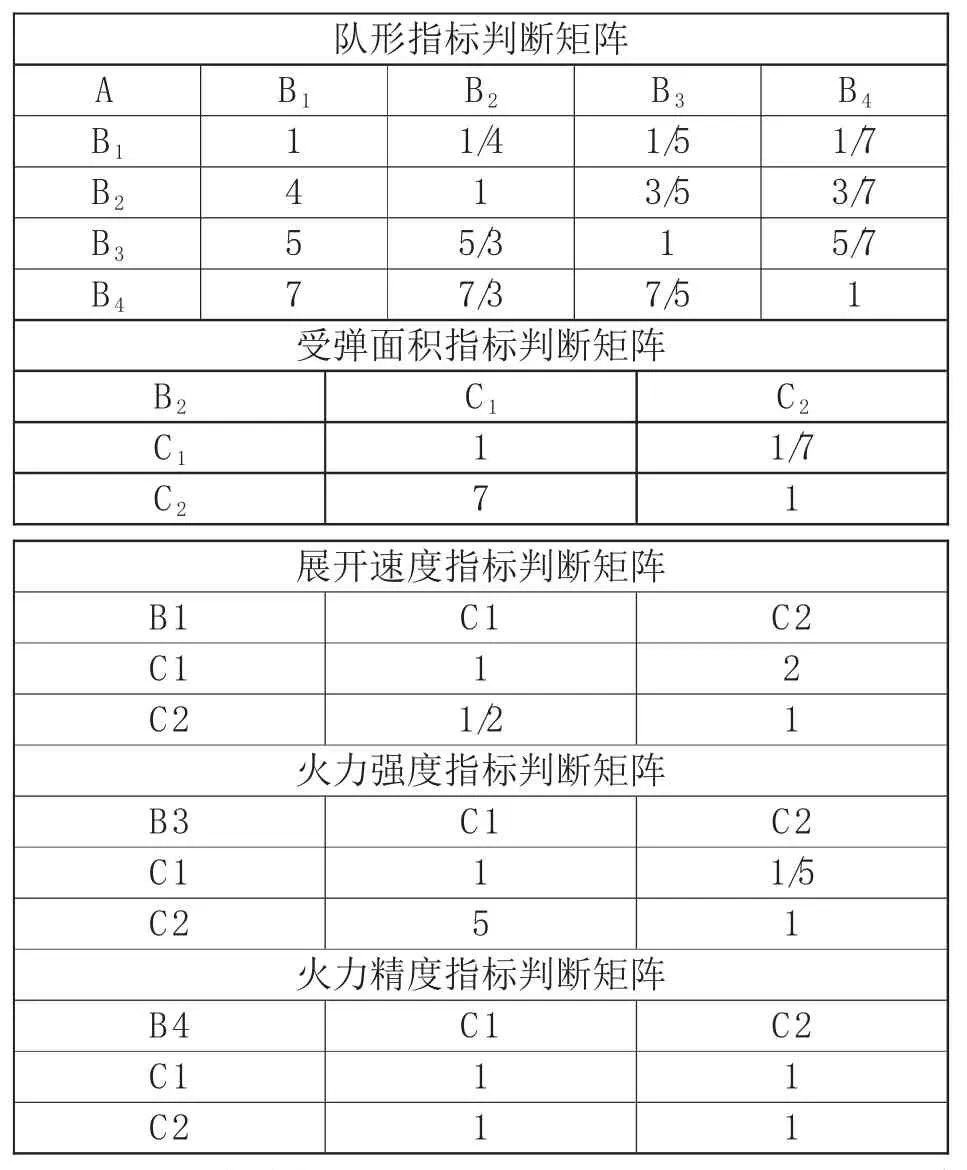

(二)構造判斷矩陣

AH P法判斷矩陣的構造規則:對上一層次的某元素,將本層次與之相關的各元素的相對重要性、量化,構造出判斷矩陣。判斷矩陣是后續分析計算的依據,建立判斷矩陣是AH P方法的關鍵環節。在實際操作中,指標重要性的數值量化是一項復雜的工作。本文利用薩迪標度建立了如下判斷矩陣。

表2 各類判斷矩陣

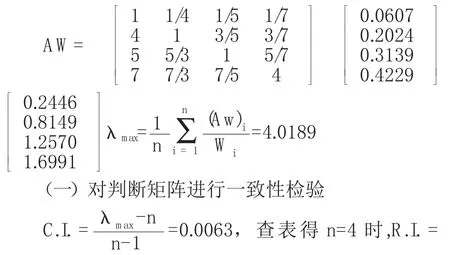

(三)計算判斷矩陣的特征向量及特征根來確定權重

W1=0.0607,W2=0.2024,W3=0.3139,W4=0.4229則 W=(0.0607,0.2024,0.3139,0.4229)即為所求權重向量。根據權重大小可知相對于A而言,各因素重要性次序依次為 B4,B3,B2,B1。

4.計算最大特征根λmax:0.89,C.R.=C.I./R.I.=0.0070<0.1,可知該判斷矩陣具有滿意的一致性。

(二)計算各指標相對于目標層的權重

表3 C層對A的總排序

經過比較兩種攻擊隊形的總排序值,可知人字隊形較優。在黃海海戰中北洋艦隊如果采用日本聯合艦隊的戰斗隊形,與對方作同向或逆向行駛交戰,雖然可以將其艦隊火力發揮到最大限度,但要以最大受彈面積迎敵,加之北洋艦隊艦艇射速慢,火力擊毀效果差,雙方海上交戰中未必占優。因此可以猜想北洋艦隊的指揮官們應該在“最大火力+最大受彈面積”和“最小火力+最小受彈面積”兩種選擇之間做過權衡。由此可見,海上進攻隊形的選擇通盤考慮交戰雙方的火力性能、隊形受彈面積等諸多因素,并不存在固定不變的進攻隊形,而應該根據敵我雙方兵力特點靈活使用。

三、結語

以往對于黃海海戰北洋艦隊攻擊隊形的分析評論多為定性分析。本文利用AH P法建立模型,為選擇最優的編隊攻擊隊形進行了定性定量分析,為客觀評價北洋艦隊黃海海戰中的攻擊隊形提供了一種方法。但該模型仍有待于進一步研究,需要在實踐中不斷檢驗、調整并逐步完善。

[1]楊志本,許華.論丁汝昌海上戰役指揮失誤問題.近代史研究1988(1).

[2]倪樂雄.北洋艦隊戰斗隊形與戰術火力再分析.中國國防報2010.5.25.

[3]Epstein S,Rauzy A.Can we trustPRA.Reliability Engineering and System Safety 2005(3).

[4]ZHAO Dongmei.A model of risk assessment of software project and its application.Computer Engineering and Applications,2006,42(23).