高產β-葡聚糖酶菌株初步篩選與鑒定

邵金華,朱智勇,劉 歡,鄧 佳,歐陽青,李軍艷

(湖南科技學院,湖南 永州 425100)

β-葡聚糖酶是一類能降解谷物中β-葡聚糖的水解酶類的總稱,包括1,3-1,4-β-葡聚糖酶、1,3-β-葡聚糖酶、1,2-1,4-β-葡聚糖酶、1,4-β-葡聚糖酶和1,3-1,6-β-葡聚糖酶,均屬于半纖維素酶類[1]。β-葡聚糖酶能降解β-葡聚糖分子中的β-1,3和β-1,4糖苷鏈,使之降解為小分子的還原糖和寡糖,失去親水性和粘性。隨著人們對β-葡聚糖酶的深入研究,β-葡聚糖酶在食品、釀造、飼料和日化等工業方面應用價值正逐漸地顯現出來[2]。β-葡聚糖酶作為一種新型添加劑,具有廣泛而顯著的經濟效益和社會效益,開發前景十分廣闊[3]。筆者對β-葡聚糖酶進行了深入的生物學研究,旨在篩選出能產生適應不同應用目標的β-葡聚糖酶的野生菌株,為今后生產出活力高、穩定性好的β-葡聚糖酶提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 供試土樣 采自湖南省永州市陽明山、菜地、路邊、西山等地,取其3~10 cm深層土壤。

1.1.2 試 劑 標準大麥β-葡聚糖購自Sigma公司;β-葡聚糖,天津市光復精細化工研究所,純度99.9%;其他試劑均為AR級或BR級商品試劑。

1.1.3 培養基 (1)基本培養基(g/l00 mL):蛋白胨 1.0,牛肉膏0.4,瓊脂 1.8,NaCl 0.4,pH值7.2,121℃滅菌25 min。(2)分離培養基(g/l00 mL):大麥β-葡聚糖 0.2,剛果紅 0.004,瓊脂 1.8,KNO30.1,NaH2PO40.12,MgSO40.03,CaCO30.01,pH 值 7.2,121℃滅菌25 min。(3)發酵培養基(g/l00 mL):大麥粉 4.0,玉米粉 3.0,豆餅粉 3.0,KH2PO40.002,Mg-SO40.02,CaCO30.05,pH 值 7.1,121℃滅菌 25 min。(4)PDA 培養基(g/l00 mL):馬鈴薯(去皮)20.0,蔗糖(或葡萄糖)2.0,瓊脂2,水100 mL,pH值自然,121℃滅菌 25 min。

1.2 方法

1.2.1 菌種初步篩選 (1)樣品的采集與處理:在永州市陽明山、菜地、路邊、西山等不同地點共采集了46個土樣,經去雜、風干裝入已滅菌的牛皮紙袋內,封好袋口,備用。(2)富集培養:稱取處理過的土樣l g,加入裝有50 mL已滅菌的富集培養基中的三角瓶中,30℃恒溫培養48 h,每4 h搖勻1次,每個土樣做3個平行。富集培養48 h后進行平板分離。(3)菌種分離:將富集培養物用無菌生理鹽水稀釋成 10-2~10-7六個梯度,選擇 10-4,10-5,10-6三個梯度試管菌種,用滅菌的移液管取0.5 mL,涂布接種到以β-葡聚糖為唯一碳源的分離培養基平板上,30℃培養2~3 d,每個梯度重復3次。從中挑取生長良好的菌落接種于斜面培養基保存。(4)菌種初篩:將分離出的菌種點接在初篩培養基平板上,置于30℃培養2~3 d,凡在菌落周圍能使剛果紅褪色形成透明圈的菌株,即為產酶菌株。將篩選出的菌株連續重復3次點接在初篩培養基上,挑選透明圈與菌落直徑之比大的菌株,接種斜面保存并編號。(5)菌種純化:將初篩出來的菌種點接在PDA培養上,連續培養5代,至每個菌種的每個菌株的菌落形態、顏色等相同,并在顯微鏡下觀察菌絲體、孢子的形態,直至純化為止。(6)菌種復篩:取斜面保藏的菌種,接種于新鮮的斜面培養基上進行活化,接種到液體產酶培養基中(250 mL三角瓶,內裝50 mL已滅菌的液體產酶培養基),于30℃,150 r/min搖床恒溫培養3 d。培養過程結束后,取發酵液進行β-葡聚糖酶活力的測定。(7)酶活力的測定:采用DNS比色法[4-5]。取4 mL搖瓶發酵液經8 000 r/min離心10 min。取上清液用0.2 mol/L、pH值5.0的乙酸緩沖液稀釋適當倍數,取經40℃預熱的此稀釋液1.0 mL,加入經40℃預熱的1.0% β-葡聚糖溶液1.0 mL,混勻,加入蒸餾水混勻,40℃下恒溫反應10 min,然后加入2.0 mL DNS停止反應,搖勻,100℃水浴5 min,冷卻至室溫后用去離子水定容至5.0 mL,測定OD520值。取稀釋酶液1.0 mL,先加入2.0 mLDNS,再加入1.0%β-葡聚糖溶液1.0 mL為空白溶液。酶活定義:在本試驗條件下,每分鐘分解β-葡聚糖產生相當于l μmol葡萄糖所需的酶蛋白的量定義為一個酶活單位。

1.2.2 菌種初步鑒定[6-7](1)菌落形態特征觀察:將保藏的菌種接種于新鮮的斜面培養基上,進行菌種活化,活化后輕輕點接于PDA平板中央,30℃下恒溫培養2~3 d,3次重復,培養期間觀察菌落形態特征,并進行記錄、拍照。(2)顯微鏡下觀察(插片法):取融化并冷卻至大約50℃的PDA培養基約20 mL倒平板,待培養基凝固后,將菌種劃線在培養基上,以無菌操作用鑷子將無菌的蓋玻片以大約45°角插入培養基內,其中蓋玻片與插入的面與劃的線平行,每個平板插3個,將平板倒置,30℃下恒溫培養,3次重復。待菌絲在蓋玻片上的長度大約0.5 cm后,用鑷子小心拔出蓋玻片,擦去背面培養物,然后將有菌的一面朝上放在載玻片上,在顯微鏡下鏡檢。

2 結果與分析

2.1 菌種初篩結果

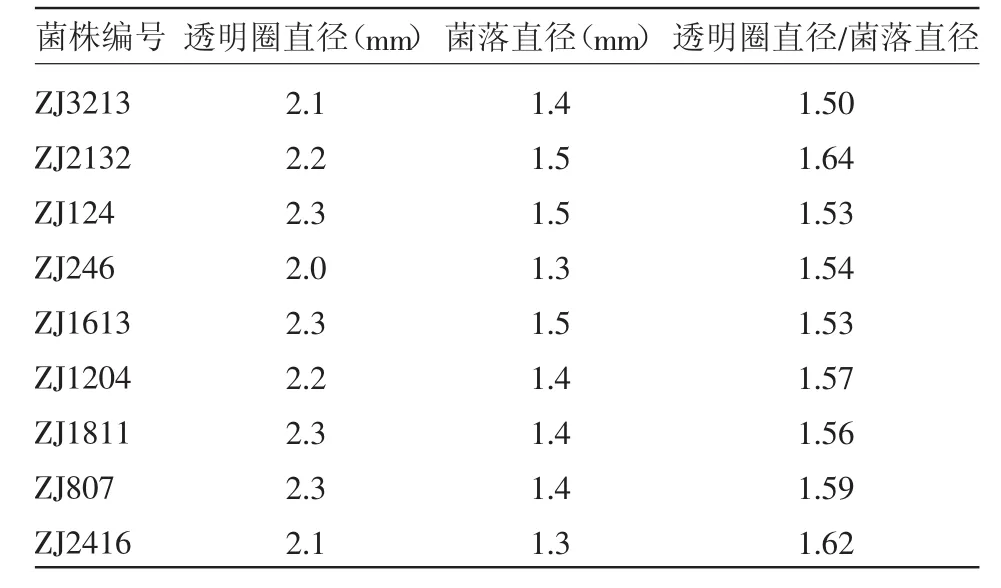

將分離后的菌株接種于初篩培養基平板上,30℃恒溫培養,能夠產生透明圈的菌株共有48株,如表1所示,透明圈直徑與菌落直徑之比>1.4的菌株有9株。

表1 平板初篩結果

2.2 菌種復篩結果

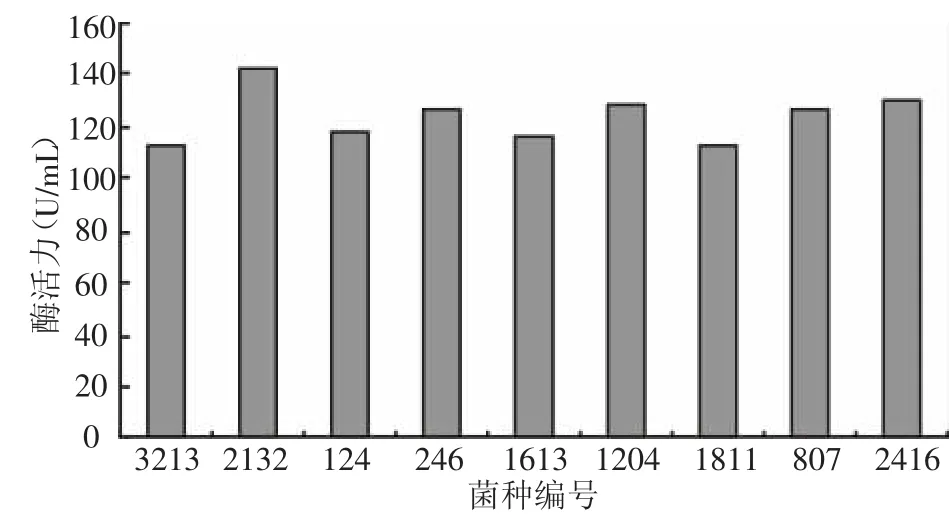

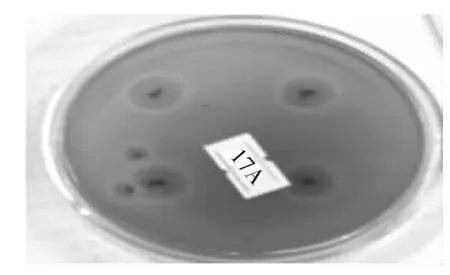

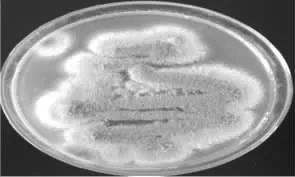

將初篩得到的9株菌株進行純化,純化后的菌株接種于產酶培養基中進行搖瓶培養,分析各菌株的產酶活力情況,結果如圖1所示,透明圈直徑與菌落直徑之比最大以及酶活最高的菌株為ZJ2132,因此,確定該菌株為后續研究的出發菌株。圖2為ZJ2132純化后30℃培養48 h后產生的形態。

圖1 初篩菌株產β-葡聚糖酶活力比較

圖2 ZJ2132在初篩培養基上的菌落形態

2.3 菌種鑒定

2.3.1 菌落形態特征 將活化后的ZJ2132菌種劃線接種于PDA培養基上,30℃恒溫培養3 d后,菌落平板如圖3所示:培養1 d時,菌落呈圓形、白色、致密,菌落直徑1 cm,菌絲呈白色,纖細;培養2 d時,菌落棉絮狀,產孢從束區排列成同心圓輪紋,中央產生綠色孢子,中央變成綠色,大部分菌絲為基內菌絲,匍匐生長,氣生菌絲較少,四周新生的菌絲為白色,菌落直徑達3.0 cm,中央出現隆起;培養3 d時,菌落圓形、致密,呈同心圓環狀向四周拓展,直徑達5.5 cm,綠色孢子布滿菌落,呈藍綠色,白色菌絲被覆蓋,培養基顏色無明顯變化,沒有明顯的滲出物,無明顯氣味。

圖3 ZJ2132菌種劃線接種形態

2.3.2 顯微鏡下的觀察(插片法) 菌種采用插片法進行制片,然后在顯微鏡下觀察,結果如圖4所示:菌種ZJ2132的菌絲為樹枝狀,非輪枝狀,有隔;分生孢子梗光滑、較粗,淡褐色;頂囊呈球形,淡綠色;小梗雙層、無色,分生孢子呈卵圓形。

圖4 ZJ2132鏡檢圖(油鏡100倍)

根據《真菌鑒定手冊》和《常見與常用真菌》中關于木霉屬的描述,實驗中菌落、菌絲及孢子等表現出的形態特征,將ZJ 2132菌株初步鑒定為木霉屬中的Trichoderma sp.。

3 結論

從土壤中采用剛果紅葡聚糖培養基對產生菌進行篩選,分離出9株透明圈直徑與菌落直徑之比>1.4的菌株;通過搖瓶復篩,確定了一株產β-葡聚糖酶酶活相對較高的菌株,命名為ZJ2132,其產酶活性為142.36 U/mL;通過對菌株ZJ2132的菌落和個體形態特征的觀察,初步確定該菌株ZJ2132為木霉屬中的Trichoderma sp.。該菌株酶活高于大多文獻報道的產β-葡聚糖酶酶活,因此極具應用開發價值。

[1]郭小權,胡國良,劉 妹.β-葡聚糖的抗營養作用及β-葡聚糖酶在飼料中的應用[J].江西飼料,2001(2):11-13.

[2]張 潔、蔡敬民,吳 克,等.β-葡聚糖酶的研究與應用前景[J].安徽農業科學,2003,31(5):893-896.

[3]李孝輝、錢玉英.大麥飼料的開發及β-葡聚糖酶的應用[J].糧食與飼料工業,1997,(8):19-20.

[4]張龍翔,張庭芳,李令媛.生化實驗方法和技術[M].北京:高等教育出版社,1997.

[5]劉永舉,王清吉,王江青,等.DNS法測定飼用β-葡聚糖酶活力[J].中國飼料,1999,(18):26-27.

[6]魏景超.真菌鑒定手冊[M].上海:上海科學技術出版社,1979.

[7]中國科學院微生物研究所《常見與常用真菌》編寫組.常見與常用真菌[M].北京:科學出版社,1973.