GIS-RS一體化技術在區域土地利用動態變化研究中的應用——以大慶市為例

張小虎,孫 茜,雷國平

(1.河南理工大學測繪與國土信息工程學院,河南 焦作 454000;2.河南理工大學萬方科技學院,河南 焦作 454003;3.東北農業大學資源與環境學院,黑龍江 哈爾濱 150030)

土地是人類賴以生存和發展的物質基礎,人類賴土地而生存繁衍,依土地而不斷發展[1]。目前,人類以前所未有的深度和廣度對土地加以開發利用和改造,導致區域土地利用狀況劇烈變化。人類不斷改變著土地覆蓋、地表形態、生物化學循環以及生物多樣性的平衡等,造成全球氣候的顯著變化和生物物種不可逆轉的減少等問題日益突出。因此,土地利用變化(LUCC)研究已成為當前全球變化研究中的前沿和熱點問題[2-3],研究區域土地利用變化可以深入了解土地利用與土地覆蓋在區域尺度上的互動與變化。目前通過土地利用變化模型分析區域土地利用結構及其變化速率和動態度是研究區域自然條件、自然資源和社會經濟發展的重要途徑。

大慶地處我國北方農牧交錯帶,是我國北方生態環境脆弱帶的一部分。經過50 a開發和建設,由一望無際的大草原變成高樓成群、油塔林立、采油井隨處可見的現代化石油城。石油開采極大地改變了大慶的土地利用狀況,由此引發的一系列環境問題已嚴重影響到大慶及周邊地區經濟和社會的可持續發展。同時,大慶是黑龍江省西部的龍頭,擔負著振興東北老工業基地的歷史重任,其土地利用動態變化在一定程度上關系到區域可持續發展戰略能否得到貫徹和實現。本研究采用RS和GIS相結合的方法對大慶市1987~2005年土地利用變化進行動態研究,以期為該地區土地科學合理利用提供參考和借鑒。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

大慶是東北亞腹地重要城市,地處我國黑龍江省西部地區的松嫩平原中部、松遼盆地中央凹陷區的北部,屬松花江流域,位于北緯 45°46′~46°55′,東經 124°19′~125°12′之間,是哈大齊軸線的中心。大慶同時又是重要的商品糧、畜牧業生產基地。截至到2005年,大慶又轄讓胡路區、紅崗區、大同區、薩爾圖區和龍鳳區五區,總人口為122.33萬人,土地總面積為510 700 hm2,其中耕地面積147 900萬hm2,占土地總面積28.95%;林地39 600 hm2,占7.76%;草地 94 000 hm2,占 18.41%;建設用地 66 300 hm2,占12.99%;水域51 400 hm2,占10.06%。

1.2 數據來源及研究方法

1.2.1 數據來源 (1)研究數據來源于大慶市1987年和2005年SPOT遙感影像;(2)大慶市1∶10萬地形圖。

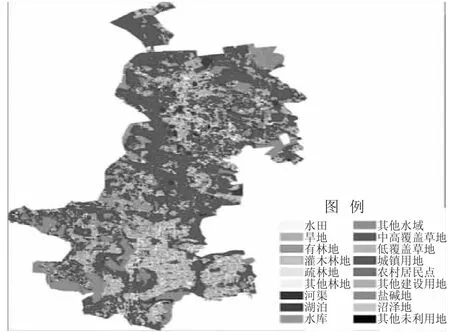

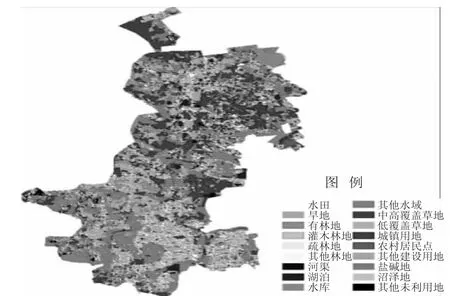

1.2.2 研究方法 以經過國家審定的大慶市1∶10萬地形圖為參照,在ERDAS8.6平臺上以多項式變換為幾何校正計算模型,使遙感影像的投影方式與地形圖的投影方式一致。在地形圖上選取足夠數量的控制點,誤差控制在0.5個像元以內,通過最鄰近點插值法對原始圖像進行重采樣,實現遙感影像的幾何精糾正。然后將校正后的2005年影像作為標準影像,對1987年的影像進行校正,最后獲取兩期不同時相的標準影像。運用遙感信息與地學信息相結合,室內判讀與專家經驗、野外調查相結合的方法,建立影像判讀解譯標志,通過人機交互判讀得到圖形數據和屬性數據。同時,采用MAPGIS6.7軟件進行土地利用現狀信息的提取和數據庫建設,大慶市土地利用現狀見圖1和圖2。根據研究區域土地利用方式、覆蓋特征等具體特點及中國科學院資源環境數據庫中的1∶10萬土地利用分類系統,將研究區的土地利用分為6大類型即耕地、林地、草地、水域、建設用地和未利用地和18個二級地類。

2 結果與分析

2.1 土地數量變化

圖1 1987年大慶市土地利用現狀

圖2 2005年大慶市土地利用現狀

土地利用變化首先表現為各種土地利用/覆蓋類型面積在數量上的變化,因此土地利用數量變化是研究區域土地利用變化的重要內容。通過對不同土地利用類型面積的總量變化進行研究,可以把握研究區域土地利用變化的總體趨勢以及結構變化特征[4-9]。土地利用數量變化通常可以用土地利用變化幅度和土地利用速度表示。

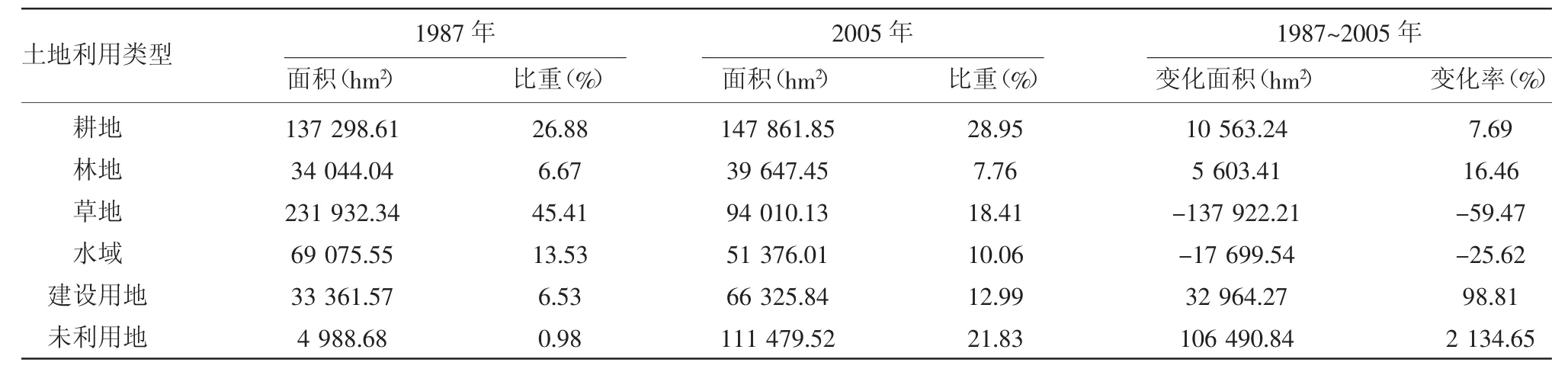

由表1可知,1987~2005年大慶市土地利用比重的變化幅度為:草地>未利用地>建設用地>水域>耕地>林地,其中未利用地、建設用地、耕地和林地呈增加趨勢,草地和水域呈減少態勢。草地面積變化幅度最大,比重由45.41%下降到18.41%,減少面積137 922.21 hm2;未利用地比重則由0.98%激增到21.83%,增加面積106 490.84 hm2,18年間變化率高達2 134.65%。研究期內油田的開發建設占用大量的草地、水域等,從而使得草地、水域大幅減少,建設用地持續增加。同時,在石油開采過程中忽視生態環境的保護,導致部分土地退化、鹽堿化,致使未利用地面積大量增加。為實現耕地數量動態平衡,通過開墾草地、未利用地等增加耕地數量。

土地利用動態度是指土地利用類型的數量速度變化,本研究采用土地利用單一動態度。土地利用單一動態度反映了研究區一定時間范圍內某種土地利用類型的數量變化情況[10-12]。大慶市1987~2005年單一土地利用動態度:未利用地>建設用地>草地>水域>林地>耕地(見表1),土地利用數量發生較大變化,其中未利用地變化最大,增加面積106 490.84 hm2;其次為建設用地,增加面積32 964.27 hm2;再次為草地,減少面積137 922.21 hm2。

表1 1987~2005年土地利用數量變化

2.2 土地利用結構變化

土地利用結構變化是反映土地資源在人類利用行為干預下土地利用的發展趨勢[13],可以用信息熵、均衡度和優勢度等指標進行反映和測度。

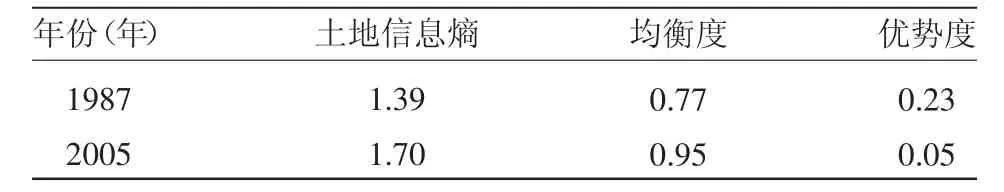

大慶市1987年和2005年的信息熵、均衡度、優勢度指數(見表2)。由表2可知,1987~2005年大慶市的信息熵由1.39增加到1.70,優勢度指數從0.23下降到0.05,均衡度指數從0.77升到0.95,說明大慶市的土地利用向無序方向發展,土地利用多樣性程度增加,各土地利用類型呈區域均勻分布態勢。信息熵變大的主要原因是建設用地,特別是未利用地面積增加以及草地面積的銳減。信息熵、優勢度和均衡度指數的變化均說明,隨著社會經濟的不斷發展,大慶市土地利用呈多樣化趨勢發展,各土地利用類型呈均衡化方向發展。但是也存在不容忽視的問題,1987~2005年大慶市建設用地、未利用地和耕地面積明顯增加,同期草地和水域大面積減少,這一變化不利于其社會經濟、生態環境的協調、持續、健康發展。

表2 土地信息熵、均衡度和優勢度指數

2.3 土地利用程度變化

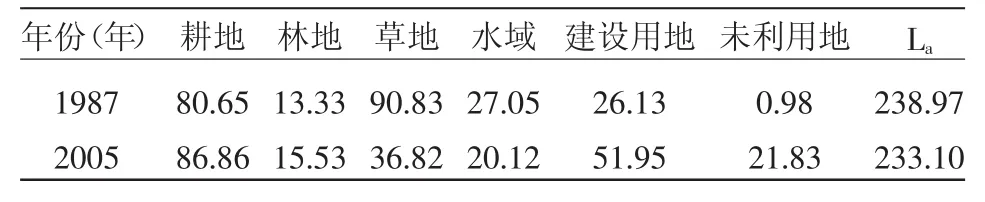

在研究中采用根據莊大方、劉紀遠[14]1997年提出的土地利用程度綜合分析方法,對研究區的土地利用程度進行分析,結果見表3。

由表3可知,研究區土地利用程度綜合指數(La) 從 1987年的 238.97減少到 2005年的233.10,18年間減少5.87,總體上說明其土地利用程度下降,主要是由于草地大量轉化為未利用地,而未利用地的土地利用程度分級指數僅為草地的50%。1987~2005年大慶市土地利用程度變化率R=-0.024 6<0,表明大慶市土地利用整體處于調整期。其中耕地、林地、建設用地和未利用地的R值均大于零,即處于發展期,這說明大慶市在社會經濟發展中正確處理了建設用地需求增加與補充耕地的關系,但是未利用地的增加警示大慶市在今后的社會經濟發展中要協調好發展與環境保護之間的關系;同時草地和水域的R值為負值,說明這兩類土地利用處于調整期或衰退期,今后應加大對草地和水域的保護力度。

表3 土地利用程度指數

3 結論

本研究運用RS和GIS相結合的技術對大慶市1987~2005年土地利用變化進行動態研究,得到如下結論:

(1)1987~2005年大慶市土地利用數量變化幅度為:草地>未利用地>建設用地>水域>耕地>林地。在土地利用單一動態度研究中:未利用地>建設用地>草地>水域>林地>耕地,耕地、林地、建設用地和未利用地呈增加態勢,其中未利用地增幅最大,主要是由于開采石油侵占了大量草地、污染部分水域,加之不合理的開發利用導致土地鹽堿化,從而致使未利用地面積大量增加。

(2)大慶市1987~2005年土地利用向無序方向發展,土地利用多樣性程度增加,各土地利用類型呈區域均勻分布態勢。土地信息熵從1.39增加到1.70,優勢度指數從0.23下降到0.05,均衡度指數從0.77上升到0.95。

(3)從土地利用程度分析,1987~2005年大慶市土地利用程度綜合指數由238.97下降為233.10,總體上說明其土地利用程度下降,主要是由于草地大量轉化為未利用地。土地利用程度變化率R=-0.024 6<0,表明大慶市土地利用整體處于調整期。

[1]張小虎,雷國平,袁 磊,等.黑龍江省土地生態安全評價[J].中國人口資源與環境,2009,19(1):88-93.

[2]Fresco L.Land use and cover change(LUCC)open science meeting proceedings[R].Institute Cartografic de Ctalunya.1997.

[3]Lambin E F.,Baulies X,Bockstacl N,et al.Land-use and landcover change(LUCC)Implementation Strategy[R].IGBP report No.48,IHDP report No.10.1999.

[4]張樹文,張養貞,李 穎,等.東北地區土地利用/土地覆蓋時空特征分析[M].北京:科學出版社,2006.

[5]封建民,李曉華.基于遙感和GIS的五陵原土地利用動態變化研究[J].安徽農業科學,2011,39(7):4241-4243.

[6]陳 旭,何 寬,常 強.GIS和RS支持下的城市土地利用空間演變研究——以武漢市為例[J].安徽農業科學,2011,(2):973-975.

[7]王德麗,殷淑燕,劉富剛.山東陵縣土地利用變化的時空特征及驅動因素分析[J].江西農業學報,2009,21(11):159-162.

[8]羅 珊,關 欣.衡陽市新農村城鎮化土地利用戰略初探[J].湖南農業科學,2010,(6):144-147.

[9]張軼秀,千懷遂.廣州城市邊緣區土地利用變化及其對生態服務價值的影響[J].廣東農業科學,2010,37(9):294-298,304.

[10]王秀蘭,包玉海.土地利用動態變化研究方法探討[J].地理科學進展,1999,18(1):81-87.

[11]嚴海濤,劉學錄.基于生態效益的蘭州市土地利用結構優化研究[J].湖南農業科學,2009,(4):126-129.

[12]郭勇飛,千懷遂.華南坡耕地土地利用問題以及對策探討[J].廣東農業科學,2011,38(2):207-208.

[13]王秋兵.土地資源學[M].北京:中國農業出版社,2002.

[14]莊大方,劉紀遠.中國土地利用程度的區域分異模型研究[J].自然資源學報,1997,12(2):105-111.