上海文化地標土山灣的歲月

文·圖/王正瀚

上海文化地標土山灣的歲月

文·圖/王正瀚

“土山灣者,浚肇家濱時,堆泥成埠,積在灣處,因以得名。”土山灣位于上海市徐家匯南部肇嘉浜沿岸,由1832至1837年間,江蘇巡撫、民族英雄林則徐率民眾疏浚蒲匯塘等河道堆集淤泥而成,故名“土山灣”。而土山灣文化則源于1864 年教會在這塊土地上創(chuàng)設的“土山灣孤兒院”。在撫養(yǎng)孤兒之余,還創(chuàng)辦了工藝品廠,繪畫、雕塑、印刷、木刻、金工等無所不包,很多新工藝都發(fā)源于此。土山灣也被稱為“中國西洋畫的搖籃”,任伯年、劉海粟、徐悲鴻都曾在這里任教。這個近代在印刷、雕刻、繪畫、照相等許多領域傳播西方技藝的“搖籃”,培育出了不少中國藝術界頂尖人物。土山灣的木雕、繪畫、編織和五金等工藝作品,參加了法國巴黎 (1900年)、美國圣路易斯(1904年)、比利時列日(1905年)、美國舊金山(1915年)、芝加哥(1933年)、紐約(1939年)等世界博覽會,并獲得了多項榮譽。

筆者有幸采訪了曾在那里學習、工作和生活過的王俊勇、沈金法兩位老人,通過采訪,第一次比較直觀地了解了當年土山灣及其變遷的片斷場景。

“土山灣”興衰記憶地圖

王正瀚(以下簡稱瀚):您到土山灣是什么時候,能介紹下您當時的情況嗎?

王俊勇(以下簡稱勇):我是1946年到土山灣的。我父親原來也在土山灣,他出生于1898年,我們家原來在現在上海寶山區(qū)一帶。我祖父早逝,父親兄弟姐妹多,祖母負擔不起才把我父親送到土山灣孤兒院。原本家里人并不信教,但進去后就一定要信教了,就是這樣一個過程。我父親原本在土山灣印書館做排字工作,1940年因為參加了一次罷工,就失業(yè)了,不得已在外面做小生意。

我原來在匯師小學讀書,讀到五年級的時候,因為家里窮,學校不給減免學費,就去了土山灣。那時我做刺繡的母親千方百計想讓我們多學點東西,土山灣里讀書不收學費,還發(fā)書給學生,書費也基本不收,而且上勞動課還能得到一些小的零用錢。進工廠工作后三個月,收入漸漸多了一些。當時是講“單位”的,我做學徒時每月50個單位,工人高的有100多,低的八九十,我就開始幫著維持家里的生活開銷。我弟弟和我同時到土山灣,他讀到初一就不讀了,后來救濟分會把他分配出去了。

瀚:這么說您家兩代人都跟土山灣有關系,到了土山灣后您進了哪個部門?

勇:對的。我先是進了慈云小學,然后讀初中,后來又被分配到照相制版部,那時外面照相制版還比較少,而土山灣已經有了。1949年解放時,土山灣有一批人去了臺灣,照相部也關閉了,當時我只有15歲。主管的人就叫我到賬房做練習生,從1949年到1958年我就在賬房做事。那時我只讀到初一,要在賬房里做,文化程度畢竟不夠,所以后來我又去交大穆漢祥夜校、立信會計夜校、第九業(yè)余中學學習。通過學習,自己的知識等各方面能力提高了,所以這時單位也比較重視我了。

瀚:新中國成立后,您目睹了土山灣走過的最后一段歷程?

勇:是的。那時我們每天基本上工作八小時左右。1953年我代表上海市參加了第一屆青年代表大會。1956年公私合營,土山灣成立了團支部,包括印書館和五金部兩部分,我還擔任了團支部書記。后來,印刷公司合并過來,我們原來老土山灣有六十多人,印刷部有三四十人,他們又并過來一百多人,這樣就把我們的人數縮減掉了。1958年我被調往協(xié)昌機器廠,就是后來的上海印刷機械一廠,也就是從這個時候起我離開了土山灣。

瀚:離開土山灣您當時是什么感受?

勇:從我的角度來說,當時的確是有些不舍!土山灣的歷史是相當長的,當時那里的排字是靠排字機,這在國內是不大有的。還有石印技術,當時教會里有許多彩印的東西是靠石印的,就是由畫板落在石頭上,在石頭上加上盲文,再通過石印機印出,這在當時的中國也是非常領先的。土山灣當時有一臺主要的印書機,搭配幾臺小的印書機。排字也很正規(guī),有中、西文排字,我父親就從事西文排字。

瀚:“土山灣博物館”展出了當時很多孤兒在那里學習的場景,您能回憶一下當時在土山灣的學習情況嗎?

勇:我在土山灣學習時,一方面讀書,另一方面從事雕木刻、挖眼子等其他勞作,這在課程里都有安排的。當時我們上課用的課本和匯師小學的課本比較接近。除了外面學校的文化課以外,我們還增加工場勞動操作,比如木刻,就是弄一塊(木)條子,里面畫好畫案,你就照著樣子刻,這種習慣一直保持到我弟弟他們學習的時候,所以,我們從小就打下了扎實的勞作基礎。

1864年的土山灣

王俊勇老人當年在土山灣獲得的獎狀

瀚:那時你們的老師是哪些人?

勇:基本上都是教會里的人。教會里一種是神父,一種是修士。神父是高一級的,已經能相幫做禮拜的。修士我們當時叫相公,是輔助性的,有中國相公和外國相公,主要是他們?yōu)槲覀兩险n,外國相公中法國人比較多。解放初那里還是外國人主管,從管理方面來講,土山灣是有一套的。

瀚:我們看到土山灣的學生學習的內容很豐富,包括繪畫、木雕、五金、印刷、照相,甚至還有足球隊,您當時對哪方面的學習比較感興趣?

勇:照相吧。我在照相部待了七八個月,記得當時在暗房里拍照、放照片。那時我只有15歲,用現在的話說還是“童工”吧。由于這個部分是屬于印書館的,所以這時我已經有機會看到許多車間的工作情況了,當時感到很新鮮,也開闊了視野。

瀚:剛才您提到土山灣的管理也很有特點,能介紹一下這方面的情況嗎?

勇:土山灣的人事結構為上面是院長,下面有部門負責人,由神父和相公指定。像印書館包括發(fā)行部負責人,五金部負責人,做玻璃的和雕刻的畫圖間負責人。學堂部,包含了食堂、后勤負責人,分工明細。今天回想起來,當時大家彼此之間的氣氛還是很融洽的。

瀚:能說說土山灣的格局嗎?勇:好的。現在的徐匯區(qū)區(qū)政府那時是修道院,它的隔壁就是土山灣。那時土山灣的范圍蠻大,一直到蒲匯塘路。土山灣前面有座橋,那時我們每天都要經過這座橋。當時,上班是搖鈴的。土山灣里還有個教堂,后面有個大禮堂,有個空的場子專門放圣母像,它是環(huán)形的。當時徐家匯確實是個中心,這時的第四女中原來叫啟明女中,還有一個徐匯女中,育嬰堂就在徐匯女中旁邊。土山灣對面有一個圣衣院,專門是修女待的、封閉式的,是高墻頭的,但教堂是開放的,給人們進去望彌撒。此外,這里還有一片耕地和專門涉外的機構。

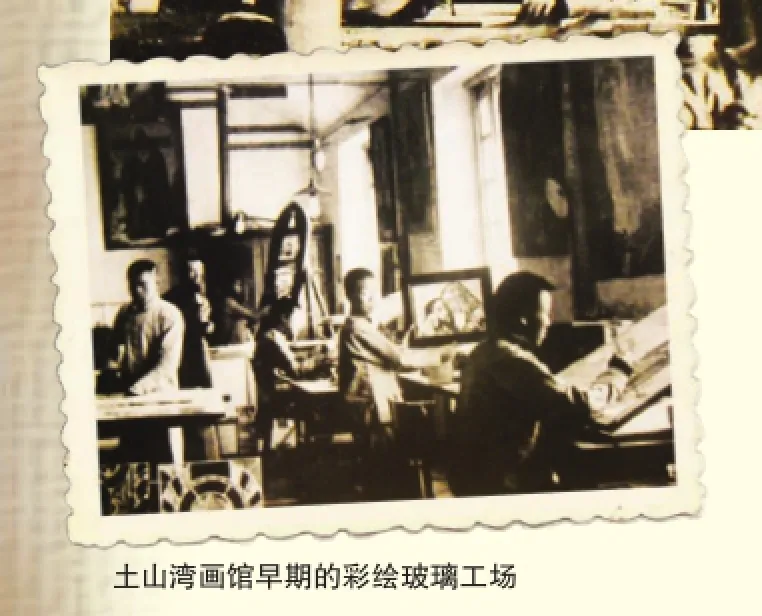

當時教堂里的人像玻璃都是畫圖間的玻璃拼起來的,很挺括的。所以,新中國成立后徐家匯天主堂的裝飾,在我們看起來已經不大習慣,因為它已經改變過了,原來很漂亮。總的來說,那里的文化藝術氛圍是啟發(fā)了一部分中國人的。

人才輩出的“土山灣”崢嶸歲月

沈金法回憶當年土山灣的往事

王正瀚(以下簡稱瀚):您能談談當時進土山灣的情形嗎?

沈金法(以下簡稱沈):那要先講講我的這段變遷史了。我祖上原來在海門,因為靠近海灘,老是漲水,后來就搬到蘇北大豐。我家弟兄四個,還有個妹妹,生活比較困難,父親生肺結核病死了。因為老祖宗傳下來我們是信教的,我家旁邊有個教堂,里面有個法國神父,姓賈,他知道我家里的情況后,就寫了介紹信托跑單幫的人坐船把我?guī)У缴虾#髞砭偷搅送辽綖场_@個時候抗戰(zhàn)已經勝利了,我大概是1947年上半年到土山灣的,當時感覺天氣蠻熱的,我為什么現在還會記得呢?因為那時我是坐獨輪車先從大豐一路顛簸到海門,再坐船到上海的。后來就進了土山灣,它從清朝的時候就有了,我進去的時候,里面已經有2000多人了。

土山灣畫館早期的彩繪玻璃工場

20世紀初土山灣畫館學徒

瀚:當時的學制是什么樣的?

沈:土山灣是這樣的,它分小班、中班和大班,讀到大班就相當于中專了,學生在里面一邊學技術,一邊讀書。十四五歲進中班,讀三年書到十七八歲進大班,到大班就要分到各個車間了。進中班主要學制圖,為進大班作準備。

這個時候我虛歲11歲,被分到了小班。因為小班全班學生都是讀書的,不用干活的,到中班開始做適可而止的活,半天讀書,半天干活,就在教室里做,還有一部分人為印書間的《圣經》折紙。土山灣里有印書間、照相間和木工間,還有銅匠間,甚至做鞋子的工場間也有的。我們進去的時候,上面一批學長滿師了,就出去自謀出路了,還有些人由神父介紹給工廠,到土山灣外面去上班了。走掉一批進來一批,我們基本上是最后一批了。早先出了一個鼎鼎大名的雕塑家叫張充仁,還有徐寶慶等等。

瀚:新中國成立后,土山灣里的情況怎樣?有什么變化嗎?

沈:等到上海解放,土山灣里的法國神父、相公陸續(xù)回去了,但好的、有本事的還留著,有一個好像叫潘國磐,是法國人,我跟他學過本領。這個人我總覺得他是萬能的:他用粉筆從黑板一頭畫直線到另一頭,還有畫三角形都不用尺,這是制圖;潘相公木工、雕刻、設計、制造、機床,什么都懂,小孩生病他醫(yī)藥也懂,非但如此,他音樂樂器也懂,還能為樂器配音,似乎樣樣都懂,沒什么能難倒他。

相公就是修士,是屬于神父領導的。我剛去的時候,院長神父姓復,后來從洋涇浜堂里調來一個,他們這種神父、相公經常調動的,有實踐技術的做的時間長一點。我去時潘相公管印書間,印刷他也懂的,后來調走了。畫圖間是納相公,管銅匠間的是田相公,這個田相公是日本人,叫田中德,我就在他手里學做車床。我現在回憶當時土山灣里的機器比較先進,我干活用的一部車床叫阿特拉斯,是從加拿大進口的,它的齒輪、整個車床包括皮帶輪什么的全部都是塑膠的。后來我到亞美電器廠,它的設備是從美國進口的,水平跟加拿大產的差不多,但后來我支內到安徽,用的大連、沈陽出產的機器跟土山灣里用的就有差距了。所以,土山灣里中班出來的人,到市面上不管是做木匠的,還是做機床的、銅匠的,最起碼是四級工,在社會上很吃香。

瀚:也就是說你們這些學徒從土山灣出來的時候,都已經掌握一套技藝了。

沈:對的。土山灣里出來的學生,叫他畫圖,他立體圖、幾面圖、側面圖、解剖圖都能畫出來。我去土山灣的時候還小,但我在土山灣的時候就知道在抗日戰(zhàn)爭以前的土山灣的鼎盛時期,土山灣國外的訂貨特別多,因為大家都知道土山灣工人做的活很好。當時聽年長的土山灣人說來訂貨的汽車要從蒲西路448號停到徐家匯。在土山灣的鼎盛時期,它的印刷廠蠻有名,它的產品是木工部最有名,木工部和銅匠間產品最多。新中國成立后我在倉庫里,曾經看到放在大禮堂里準備拍賣給別人的東西,有紅木雕刻的凳子、茶幾等等,漂亮得不得了,這批東西以后到什么地方去就不曉得了。后來,我們這里由上海救濟總會徐匯分會接收下來,原來土山灣孤兒工藝院最后一任院長是萬爾典,他回國后上海市宗教局派人來接管。

瀚:您后來又是怎么進銅匠間的呢?

沈:這是根據神父的觀察,他們看哪里能發(fā)揮你的特長,還會征求你的意見。銅匠間里分沖床、車床、刨床不同的工種。這個時候我們主要做的還是教會里的東西。像襄陽路上有個耶穌堂,它里面有個吊燈,當時是我們做的,它很大,吊在大廳里,設計者就是潘相公。但潘相公不直接教你,由他下面的師傅教你。技術好的就可以留下來做老師了,可以有收入了,那里的教育方式確實很特別。等到1959年的時候,我們已經改為土山灣電器廠了,到這年4月1日跟合眾電器廠合并,正式宣布為上海機電器廠,搬到四川中路機電局原來的房子,后來又搬到萬榮路100號。我以后被安排到技術科,直到1962年1月份到安徽支內。

瀚:那時出類拔萃的人物有哪些?

沈:我記得那時比我大的有一個黃楊木的雕塑家叫徐寶慶,可能你們聽說過。他當時一個人在銅匠間的賬房樓上面,由潘相公指導他。當時在學徒中,只有他的工資專門用美金計算的,他雕的東西非常細膩,外國人都慕名來訂他的貨。在他之前還有個美術家叫張充仁,這個人在小學讀書時被我剛才提到的田相公發(fā)現,他畫圖又好又快。張充仁后來到比利時去了,他當時只有小學水平但考了第二名,非常了不起。改革開放后,他回國時還曾拜訪了畫圖間的最后一任相公余凱。雖然他在國外很出名,但他對土山灣的感情很深。

編輯:黃靈 yeshzhwu@foxmail.com