揭開神舟八號飛船面紗

□ 王 軒

2011年11月1日,酒泉衛星發射中心高大的發射塔上,神舟八號飛船靜靜地豎立在那里,等待著那個萬眾注目時刻的到來。

5時58分07秒 ,隨著指揮員清晰的口令,巨大的響聲劃破長空,大地在抖動,發射塔下烈焰升騰,帶著神圣的使命,“白馬王子”神舟八號戀戀不舍地奔向太空,踏上了與距地球幾百千米外的“情人”天宮一號“約會”的歷程,至此,中國載人航天二期工程第一階段關鍵一步——空間交會對接任務的大幕拉開了。

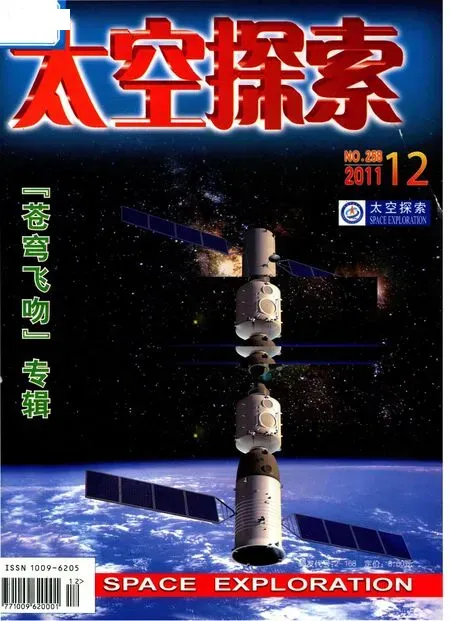

神舟八號飛船是中國自主研制的目前世界上可利用空間最大的載人飛船,是專門為實施交會對接任務和載人航天后續任務量身打造的載人飛船,飛船安裝了交會對接相關設備,能夠與目標飛行器實現自動交會對接。同時,經過技術驗證后,未來的神舟飛船還可作為貨運飛船承擔為空間站運送貨物的任務。

神舟八號載人飛船采用三艙形結構,由軌道艙、返回艙、推進艙組成。整船全長8984毫米,底部最大直徑2800毫米。船上設備共628件,起飛質量8130千克。與神舟七號相比,增加了交會對接功能,取消了氣閘艙功能。飛船功率1800瓦,具有上行300千克、下行50千克的運輸能力,可以支持3人5天獨立飛行,在目標飛行器或空間站上停靠飛行6個月。

軌道艙是航天員在軌道飛行期間的生活艙、試驗艙和貨艙,內部裝有多種試驗設備和實驗儀器,軌道艙的前端安裝了對接機構、交會對接測量設備,用于支持與天宮一號目標飛行器實現交會對接。軌道艙一端設有艙門,作為進出目標飛行器的通道,航天員通過這個艙門可以進出目標飛行器。

推進艙為飛船提供進行姿態控制、變軌和制動的動力,也為航天員提供氧氣和水。推進艙外裝有太陽能電池板,為飛船提供電能。推進艙作為飛船的動力艙段,配置了用于交會對接的平移和反推發動機。

返回艙為鐘型密封結構,是整個飛船的控制中心,也是航天員乘坐的艙段,航天員乘坐在返回艙里進入空間和返回地面。返回艙可搭載3名航天員,能承受飛船起飛上升段、軌道運行段及返回時再入大氣層段的變速、過載和氣動加熱等考驗。

為完成交會對接任務,神舟八號飛船配置了對接機構及各種交會對接測量設備。對接機構用于實現與目標飛行器的連接;由交會對接雷達、CCD光學成像敏感器、電視攝像機等構成的交會對接船載測量設備,用于測量與目標飛行器的相對位置和相對姿態;飛船的控制系統和推進系統在原來飛船的基礎上,增加了平移控制發動機,用于為飛船向目標飛行器靠攏和分離過程中提供動力。

為提高飛船的可靠性和安全性,神舟八號飛船還進行了大量的技術改進和優化設計。比如,改進了降落傘系統,減少了可能的破損,增強了降落傘的可靠性;改進了座椅提升裝置,座椅提升裝置采用高壓氧氣進行提升,消除原來使用材料,可能產生有害氣體對航天員的影響;采用光電轉換效率高的電池片,提高了整船的供電能力。此外,還采用了新的計算機芯片,提高了運算速度、運算能力和存儲能力。

神舟八號載人飛船裝船設備共計628臺套,包括、帆板、回收分系統正樣降落傘組件等。共配置了90個各類軟件,為實現飛船的各種功能提供支持。

在充分進行地面試驗驗證的基礎上,發射神舟八號不載人飛船,主要目的是突破交會對接技術,部分驗證組合體功能,同時充分安排利用空間真實環境驗證交會對接相關基礎技術,積累在軌試驗數據。

神舟八號飛船飛行任務期間,要完成自動交會對接全過程飛行,驗證自動交會方案設計;驗證對接通道檢漏和泄壓與恢復壓力的功能;驗證組合體軌道與姿態控制功能;驗證組合體數據與指令管理功能;驗證組合體環境控制模式切換功能。同時,神舟八號載人飛船平臺通過這次飛行將主要完成驗證有關機組與電源平臺性能和工作模式;驗證整船任務變化對飛行環境的適應性;驗證飛船返回工作模式改進的有效性;提供載人環境的保證等驗證項目。與此同時,為各大系統驗證項目提供支持,主要有:為運載火箭系統運載入軌精度驗證提供支持;為測控系統測定軌精度、多目標測控、中繼測控驗證提供支持;為飛行控制任務協同程序提供支持;為著陸場系統著陸區擴大回收能力驗證提供支持。

在完成上述任務的同時,在推進劑還有余量和飛行試驗時間允許的條件下,將利用神舟八號開展驗證二次對接;驗證組合體并網供電能力;進行敏感器在軌測試,充分驗證敏感器真實空間環境適應性;為空間應用系統搭載生命試驗提供支持;驗證向地面發送輔助CCD、TV圖像,從而,為后續任務積累在軌試驗數據。

神舟八號飛船整體吊裝

神舟八號發射前,工作人員對設備進行檢查調試

神舟八號轉場