播撒綠色的希望——寫在2011年航天工程育種論壇上

□ 孫宏金

9月7日,來自全國的育種專家云集北京,在由國家農業部、中國航天科技集團公司組辦的“2011年航天工程育種論壇”上,專家就“航天工程育種——科技創新和種業育繁推一體化”發展方向進行討論和規劃。

如果說十年前航天工程育種還處于民間行為、小打小鬧的話,那么今天,在國家政策的推動下,用航天工程育種推動科技興農事業,已展現出光明的前景。

從現場展示到“登門送禮”,從零星搭載到育種衛星,航天育種的歷程,閃爍著爍爍的科學之光

讓我們把目光轉回到1996年10月。

在慶祝我國第16顆返回式衛星回收成功的同時,五院第一次舉行了一個隆重的搭載種子交接儀式。

實際上,我國利用航天技術手段培育農作物品種,要追溯到1987年,與此前數次零星搭載,悄悄送給有關部門試種所不同的是,這次高調展示航天育種,并非五院領導的心血來潮,而是他們從航天種子經過9年時間的繁育種植中,真真切切地感受到航天技術手段育種,是一個大有前途的事業,必須把動靜弄的大一些,讓更多的人知道。

太空南瓜

中國工程院院士戚發軔(右二)參觀育種基地

在開艙儀式上,大批媒體的記者見證了航天種子走出衛星返回艙,好奇的記者更對航天育種這個新生事物,投去了更多的關切,以至于現場的五院領導成為媒體追蹤的“明星”。會后,記者以《種子太空修煉記》為題采寫了一篇紀實,首次較為詳細的披露了近十年來我國開展航天育種取得的豐碩成果,引起了社會的關注,一時間收到100多封讀者來信,信中除了對航天育種的關切和對種子在太空為什么會變異等疑問外,更多的是購買航天種子,以迅速改變山區農業低產的狀況。但在那個時候,記者只能遺憾的回信告訴他們,現在,航天種子還長在小塊試驗田里,離大面積繁育可能尚待時日,沒有那么多種子可賣。

也許五院的領導感到僅僅如此展示還不夠,接下來,1997年春天,他們又將北京市大興區的一個養豬場改造成航天育種成果展示基地,播下了希望的種子。7月,驕陽似火,走進這個育種基地,個個都有半斤多重的太空椒,幾斤重一個的太空青茄在驕陽下張著笑臉,仿佛在接受著人們的檢閱。

為了引起國家決策部門的關注,他們還摘下幾麻袋太空椒,送到國家機關正在河北廊坊召開的一個會議會場,讓與會代表見識和品嘗。太空育種能結出一斤重大青椒的消息傳到國務院領導那里,時任國務院副總理姜春云、國務委員宋健、北京市市長賈慶林等領導聞訊趕來,當他們一睹太空種子后代的方容時,無不感嘆太空育種的神奇。要求要把這項研究實驗工作做好,宋健還特別強調要加強對航天育種誘變機理的研究工作。

在接下來的幾年里,在五院、航天科技集團公司聯合有關部門奔走呼吁下,終于,推動了實踐八號育種衛星項目,這個項目所催生的不僅僅是一顆衛星,而是思想解放的成果,標志著對航天育種新事物認識的進一步加深。航天育種再也不是衛星完成主任務前提下的順路捎帶,而是反客為主,成為衛星的主任務。

幾年時間過去了,實踐八號衛星搭載的種子到底長得怎么樣,育種試驗到底取得了什么成果呢?

2008年底,在中國農業科學院組織召開的實踐八號航天育種工程中期進展匯報會上,來自全國16個科研院校的航天育種工程項目重點課題負責人等40多名科技人員面對著這些種子經過幾年的選育所取得的成果,欣慰之情溢于言表。

國際宇航科學院副主席劉紀原(中)參觀航天育種基地

突變材料篩選分析穩步推進。實踐八號育種衛星搭載了9大類、2020份不同種類的生物材料,包括水稻、麥類、玉米、棉麻、油料、蔬菜等152個物種,以及7套空間探測儀器。全國共有138個單位的224個課題組、1200多名科技骨干參與了地面育種項目的實施。兩年來,項目組根據搭載作物種類不同,分區域建立了不同作物航天誘變育種的基礎群體,在部分作物上初步篩選出200余份可遺傳的突變材料,并對其中部分材料進行了初步的分子生物學分析。

航天育種機理研究進展順利。通過對實踐八號育種衛星搭載的植物種子的空間輻射劑量分析,初步掌握了不同種類的植物種子在空間飛行中被宇宙粒子擊中的頻率及其細胞學變異的分子機理。研究了空間環境宇宙粒子、微重力等不同因素對于植物種子萌發與幼苗生長的影響,基本明確了空間環境可以誘發作物變異以及引起變異的主要誘因。比較分析了地面模擬空間環境因素誘變植物的生物學效應,優化了地面模擬誘變技術體系。

實踐八號航天育種工程的實施,整體上有效地帶動了我國航天育種新品種選育與示范。據不完全統計,兩年來,項目組先后培育出通過省級以上品種審定(認定)的水稻、小麥、棉花、油菜、番茄、苜蓿等作物新品種、新組合40個,其中,7個通過國家級品種審定,使我國航天誘變作物新品種的總數達到66個。新品種累計示范應用面積超過2500萬畝,增產糧棉油9.6億千克,創社會經濟效益14億元。申報或獲得發明專利和新品種保護權34件。

為進一步推動航天工程育種技術,2010年9月,五院聯合中國宇航學會、中科院農業辦公室成功舉辦了航天育種論壇,匯聚了國內外有影響的航天育種領域的院士、專家、學者,在國內引起很大反響。

航天育種新品種鑒定會

2010年,五院技術顧問閔桂榮等6位航天、農業院士聯名向國務院提交《關于將航天工程育種產業納入戰略性新興產業發展規劃的建議》,得到了國務院領導的批復,國家發改委立即就為加快落實國務院有關領導在該建議和《國家發改委關于推進航天工程育種技術及產業發展有關情況的報告》上的批示精神,向科技部、農業部、中科院、國防科工局辦公廳、航天科技集團公司下發《關于推進航天工程育種技術及產業發展有關問題的通知》,并請各單位結合實際情況,圍繞相關內容提出落實意見和相關建議。

在近年來的全國政協會議上,戚發軔、葉培建等委員聯名提案,建議有關部門重視航天工程育種技術的研發,將航天工程育種列入國家戰略性新興產業。

從成果展示到高峰論壇,從政協委員、兩院院士、專家的奔走呼吁,到五院幾次上書有關部門,呼吁推動航天育種產業化工作,其中,不僅有五院領導、院士專家對加快推廣航天工程育種技術的關注,有對航天種子的青睞,更有對加快航天育種的推廣和應用,用航天技術手段促進我國農業發展的企盼。

是的,糧食事關國家穩定,良種事關國家糧食安全,沒有優良的品種,農業增產就無從可談,誰控制了優良品種,誰就贏得了主動。在眼下許多優良品種被國外入侵,被國外壟斷的嚴峻態勢下,加快航天育種技術的推廣和航天育種的進程,無疑是改進我國種植資源的一個選擇。

從東西南北育種基地的科學布局,到高層次研討的強力推動,無不凸現出航天人對科技惠農的深切渴望

如果說上世紀90年代,五院航天育種工作還處于零星搭載,小面積試種,到了新世紀,五院加快航天工程育種工作的大幕正式拉開。

為加速航天種子的繁育和研究工作,2002年,五院與中科院遺傳所、甘肅天水市農業局合作建立了中國西部航天育種基地,天水市成立了天水綠鵬農業科技公司來管理基地及日常運營,從此,天水實業正式進入航天育種領域,航天工程育種也掀開了新的篇章。

2007年五院與甘肅省天水市合作,以西部航天育種基地為依托,建立了省部級航天育種工程技術研究中心,多年來,這個中心承擔并參與了多項國家863、973等科研課題的研究工作。

近年來,每年的7月,是甘肅天水神舟綠鵬農業科技公司的節日,因為到了這個季節,就意味著又有一批航天種子將被“驗明身份”。今年也不例外。又有5個航天新品種通過有關部門的審定,拿到了通向良田的“通行證”。目前,這個基地已有26個航天育種新品種通過省級科技成果鑒定,17個品種獲得品種權,獲得有益變異的材料393類8000份。

為加快培育我國自主知識產權的優質新品種,還在全國各地建立了各種類型的航天育種種植推廣基地有100多個,推廣種植面積累計近2000萬畝,航天育種創造的新種質資源促進了農業增產和農民增收。

也許五院感到這樣做還不解渴。為推動航天種子發育產業化進程,2010年初五院天辰神舟科技實業有限公司干脆正式控股天水綠鵬公司,同時,繼在天水建立航天工程育種實驗室之后,又先后在北京和海南成立了航天工程育種實驗室,并在甘肅張掖建立了6000畝規模的制種基地,將在天水航天工程育種技術研發基地研發并通過審定的種子,放到張掖制種基地進行大面積繁育。

去年4月,天辰神舟科技實業公司的航天工程育種分子學實驗室正式運行,實驗室擁有當今世界最先進的進行分子生物學實驗的儀器與設備,有一支長期從事空間誘變機理研究,先后承擔過973計劃、863項目和國家科技支撐計劃航天育種研究的高水平的科研隊伍。實驗室一成立,就擔負了重要的任務:為航天工程育種提供理論依據,進行空間誘變機理研究;為空間站的建立提供空間生命科學研究平臺和科學數據;為進一步提升空間搭載技術水平進行空間試管苗搭載實驗;為航天育種產業化提供保障和基礎條件;通過本課題的研究,創制一批航天蔬菜新品種;提升理論水平,創建國內一流團隊。目前,該實驗室承擔了空間生命科學研究方面國家課題1項,國際合作課題1項,北京市科技計劃課題1項,正在申報國家自然科學基金項目1項。

為加強航天育種機理的研究,天辰神舟科技實業公司還建立了博士后流動站,近期已招收一名從事生命科學研究工作的博士研究生進站從事研究工作。

太空番茄三

為加快良種的繁育工作,五院還把目光投向了寶島海南。那里,清新的空氣,充足的日照,特別是具有一年可以收獲2到3季的獨特優勢,可以加快優良品種的繁育速度。今年1月11日,五院與海南省瓊海市建立航天工程育種戰略合作協議,在市政府的大大力支持下,拿出200畝土地,進行航天育種展示以及種苗、繁種基地。

6月2日,五院與大慶市政府簽訂了航天工程育種戰略合作協議,利用大慶市得天獨厚的自然環境,合作建設中國北部一流的現代化航天育種基地,搭建集選、育、繁、種為一體的新品種試驗平臺,共同開展航天工程新種質資源與本土化新品種的創制,最終形成具有市場競爭力、自有知識產權的知名品牌。

7月13日,由國家現代農業科技城領導小組聯合辦公室主辦、北京市通州區農委、科委、農業局等單位聯合主辦的通州國家種業科技園啟動儀式,在通州區舉行,會上,《航天工程育種(通州)基地項目合作框架協議》正式簽署。

航天育種與國外的合作也洞開了一扇窗戶:由天辰神舟實業公司具體實施的《利用航天育種技術選育抗寒高番茄紅素番茄及抗寒高油向日葵新品種引進》項目列入國家《2011年獨聯體及東歐引智專項項目》,并獲得國家外專局和航天科技集團公司批準。

去年、今年連續兩次航天工程育種高層論壇的舉行,擁有十幾位國內航天育種領域知名院士、專家組成的航天工程育種專業委員會,一批從事航天工程育種研究與開發的技術力量,一批航天育種骨干隊伍的辛勤勞作,以及在祖國東西南北育種基地播下的希望之種,五院已經為推動航天工程育種產業化做足了準備。

從育種基地寫進國家下發的文件上,到航天育種納入國家戰略,航天工程育種開始提速

近年來,在黨中央下發的一號文件中,把農業科技重點放在良種的培育上,加快農業育種創新和推廣應用建設。大力推進航天工程育種,加快其產業化發展,對我國農業增效、農民增收具有重要意義。

航天工程育種終于得到了國家的關注和重視。2009年10月,國務院辦公廳下發(國發55號文件)《國務院關于應對國家金融危機,保持和促進西部經濟持續穩定發展的若干意見》中明確指出:支持陜西楊陵高科技示范區、天水航天育種示范園、廣西亞熱帶示范區,其中天水航天育種示范區指得就是五院與甘肅天水市共同打造的中國西部航天育種基地。今年初,又傳來了好消息:航天育種技術產業終于正式被納入國家“十二五”戰略性新興產業。

如果說十年前,推廣航天種子還有許多條條框框的話,現在好了,有國家政策的支持,從事航天工程育種的人們終于可以甩開膀子大干一場了,航天工程育種終于可以挺起胸膛走進優良品種的殿堂。

專家的目光總是仰視著前方,尋找著前進的路標,指引人們向那里走。

在政協十一屆全國委員會第四次會議上,戚發軔、葉培建等委員就推動航天工程育種產業化問題聯名提案。提案被轉到科技部,科技部迅速做出了答復。科技部將答復發給五院,收到了科技部對提案的答復后,8月11日,五院又迅速上書,對國家應該如何落實答復提出了具體建議。

一是由于受科研隊伍分散和經費匱乏等限制,航天工程育種的發展潛力遠遠未能得到發揮,尤其是航天工程育種的機理研究和育種平臺建設應該提速,因此,建議國家重視并加強空間誘變機理的研究,在經費上給予持續的、大力的支持。特別是對航天工程育種的支持力度應該與對轉基因育種、分子設計育種等育種手段研究的支持相協調,對航天工程育種的技術研究給予同樣力度的支持。二是建議科技部專家庫中增加從事航天工程育種工作的專家名額,以適應我國推進航天工程育種產業快速、持續發展的需要。三是由于形成長期穩定、規范的植物種子等生物材料的空間搭載機制是航天工程育種能夠得以快速穩固發展的重要基礎,因此,建議把航天工程育種納入載人航天及空間站計劃,協調利用好我國空間搭載試驗機會,為空間誘變機理和航天工程育種研究提供一個長期的科學實驗平臺。四是為使航天科技和空間環境資源更好地服務于國家的經濟社會發展,加快航天工程育種關鍵技術研發與產業化,促進我國農作物育種技術創新和推廣應用體系建設,提升我國糧食綜合生產能力和農產品市場競爭力,應該充分利用五院獨有的的空間搭載條件、擁有從事空間誘變機理研究的實驗研究隊伍和在全國建立的多個航天育種基地的有力條件,發揮五院在航天工程育種機理和育種工作中牽頭的骨干作用,組織國內具有航天育種工作基礎的科研單位、農業科技推廣部門和育種開發企業,構建我國航天工程育種搭載平臺,制定我國航天工程育種發展規劃,建立航天工程育種新品種創制和產業化推廣平臺。

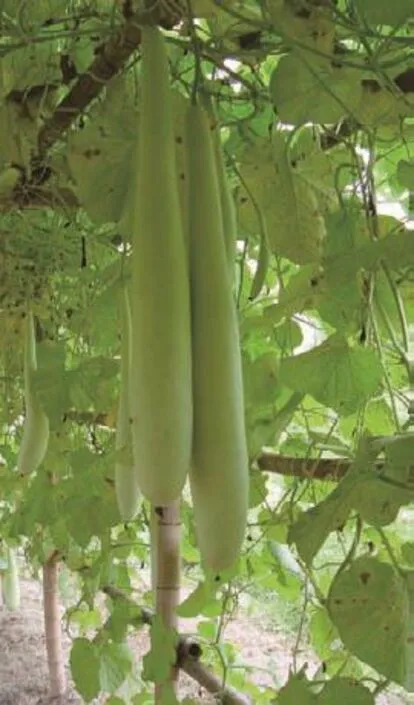

太空瓠瓜二

是責任、更是使命,透過這份建議的字里行間,我們無不感到五院用航天工程育種技術助推我國農業育種技術發展的強烈愿望。

好風正給力,催我更奮發。五院的領導滿懷信心地說,五院擁有開發、利用空間資源和地面空間環境模擬技術的獨特優勢,積聚了一批國內外生物、農業等學科的專家和專業技術人才,積累了20余年航天育種科研記產業化的實踐經驗和成果,有責任、有能力接受國家委托承擔航天育種科學研究及其產業化的各項任務,為促進我國農業進步和保障國家糧食安全,盡到應盡的責任,作出應有的貢獻。

在記者采訪中不少專家對航天育種產業化進程報以謹慎的樂觀態度,認為航天工程育種作為一項新的育種技術,實現更好更快的發展,充分發揮其本來應該有的作用,尚需時日。為什么這樣說呢?天辰神舟科技實業公司總經理趙輝道出了原委。他告訴記者,雖然國家給了政策,但是,當前仍然有許多問題制約和影響航天育種產業的發展。一是由于航天工程育種尚處于各自為政的狀態,缺乏國家層面的統籌規劃與系統組織,市場競爭處于無序的狀態;二是缺少科學引導,公眾對航天工程育種的認識還比較模糊;三是產學研體制不暢,投入不足,一定程度上影響了產業的規模發展。

針對這種情況,趙輝認為,航天工程育種需要有關部門真重視真關注,施肥澆水。一是航天工程育種發展需要全社會的關注和培育,要廣泛的宣傳,取得全社會的廣泛關注和認知;二是國家要大力支持航天育種成果的轉化,促進產業化進程,建立起一個航天、科技、農業、農技推廣各領域聯合協作的、高效的航天育種推廣應用體系,擴大航天作物新品種應用規模和范圍,加快優良品種更新換代的步伐,讓農民受益,讓人民群眾受益;三是國家應該加大政策、資金等方面的支持力度。由于航天種子一般具有高產、優質、抗病、抗逆、廣適等特點,因此,應該加強推動航天育種理論、具體的誘變機理和應用技術研究,培育良種種質資源,確保我國航天育種產業在國際上的領先優勢。

我國航天工程育種從20多年前的幼芽,到十多年前的小苗到今天勃發的綠葉,走過了不平凡的歷程。中國有句俗話說,有苗不愁長,我們期待著航天工程育種這個充滿希望的綠色事業,一定能在華夏大地上結出更加豐碩的果實。

背景鏈接

航天育種

航天育種是集航天技術、農業技術、生物技術于一體的、跨學科的系統工程。航天育種是利用返回式航天器和地面模擬空間裝置,利用宇宙輻射、微重力和弱地磁場等多種因素對植物、微生物的誘變作用,使種子產生變異,科研人員再從中篩選出需要的變異品種。航天育種較傳統育種的最大優勢是縮短了育種時間,能在相對較短的時間內,創造出大批優質的種質資源,是緩解我國農作物優質種源貧乏的一個有效途徑。

我國太空搭載

在1987年以來,我國利用包括實踐八號衛星在內的返回式航天器,共進行了22次、1200多個品種的航天育種搭載實驗。據不完全統計,現已有70多個品種通過國家審定,200多個品系在農業生產中推廣應用,已經取得了可喜的成績,積累了有益的經驗。航天育種的科研力量也在不斷增強,科研成果的產業化已現端倪。

“太空糧”、“太空菜”是否安全?

我國的科學家觀點十分鮮明:用航天育種技術選育出來的農產品,由于沒有經過人為的方法將外源基因導入到農作物中使之產生變異,本質上與生物界的自然變異沒有任何區別。專門實驗研究顯示,即使太空飛行回來的當代種子,經嚴格檢測也沒有增加任何放射性。由于航天技術育成的新品種不存在基因安全性問題,因此航天育種產品是安全的。關于這個問題,中國科學院院士陳子元經過大量研究調查后發表論文指出,航天育種是利用物理因素對植物進行誘變產生遺傳變異,通過選育而培育成高產、優質、抗逆性強的植物新品種。航天育種屬于理化誘變育種,是常規育種的一種手段,跟基因轉換方式有很大不同。自20世紀50年代理化誘變育種被應用以來,全世界共培育出農作物2000多種,通過人們長期食用,沒有發現食品對人體存在安全性問題。

美國和俄羅斯的太空育種

美國、俄羅斯等國家自上世紀60年代開始進行航天育種實踐,經過不懈研究和發展,在開發優良農作物品種和發展新型節地、節水農業方面,取得了眾多成果。我國與美國等發達國家幾乎同時開始航天育種研究,與世界的發展幾乎同步,這是我國比較有希望躋身世界先進水平的領域之一。隨著我國空間站計劃的實施,我們完全有機會、有可能甚至趕超發達國家的水平。