秦怡:大愛鑄就了永恒的美麗

胡凌虹

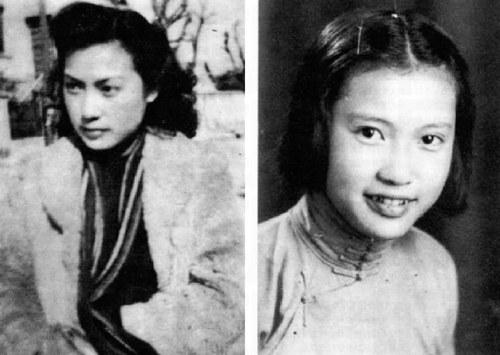

在文聯舉行的各種活動中,經常能碰到美麗優雅的秦怡老師,于是趁機會趕緊約專訪,秦老師一口答應,只因她的日程一直排得滿滿的,具體的采訪時間難以確定。終于,在一個溫暖的午后,我們應約來到了秦怡老師的家。灑滿了陽光的客廳有些局促卻溫馨無比,二三十座獎杯井然有序地擺放于桌上,其中包括首屆大眾電視金鷹獎最佳女主角獎、中國電影終身成就獎、世界華語電影終身成就獎、中國十大女杰獎、紀念中國電影誕生一百周年國家突出貢獻電影藝術家獎等等。墻上的水粉畫和照片,記錄著秦怡年輕時的修眉大眼、千嬌百媚,讓人驚艷,而如今面前的秦怡老師銀發矍鑠、紅唇印染、風姿卓越,顯示著歲月沉淀后的別樣美麗,歷久彌香。

緊跟時代的步伐

“一生都在追求中,活得越老,追求越多。由于時日無多,也就更加急急匆匆。”這是1997年秦怡為自己的《跑龍套》一書作自序時寫的一句話。十幾年來她確實是這么做的,各種紀念、慶典、慈善、義演等會議、活動,都能看到她美麗的身影,聽到她激情澎湃的聲音。即便今年已經是九十高齡,她依然風風火火,馬不停蹄。

記者:昨天,5月27號,您在浦江鎮的藝術館開幕了,場面很熱烈,最初是怎么想到建藝術館的呢?

秦怡:是上海創意文化產業研究院院長、導演佟瑞敏最先提出這個設想的,本來我是不想做這種事情的,用不著去留什么東西,但他們非堅持,還說活著的時候建藝術館特別好,領導也來勸我,我就只好同意了。前一段時間我主要在忙這個事兒,包括口述我的藝術史,與一些藝術家搞搞互動等等。之前浦江藝術館周邊還很亂,都是亂石堆。所以我還帶了一群人去了趟蘇州,找我蘇州一位搞園林的朋友幫忙設計。這位朋友在篆刻、書法方面都極有修養,原來是我兒子的監護人,我兒子還沒有去世之前呢,他曾對我說,你不要擔心,萬一你以后先走了,我們一定會負責他的養老的。后來“小弟”先走了,他就說,這樣,我和“小弟”同年,以后你的事情也由我來負責。我有什么事情去找他,他總是幫我辦好,不過我盡量不麻煩他。那么,昨天,5月27號,藝術館開幕了,也是趕在慶祝建黨90周年之際,恰巧是上海解放日這一天。開幕式氣氛很活躍,很多人發來了賀信,參觀者很多,把藝術館擠得滿滿的。現在藝術館里主要放著我的一些劇照、生活照,我寫的一些發言稿等,還有一間房間專門滾動播放我演過的電影的片段,大家看了還挺滿意。不過我自己覺得這些畢竟是外表的,還要不斷完善,如果藝術館要成為文藝工作者跟觀眾交流的平臺的話,還要請別的藝術家,包括電影導演、演員、編劇等,其他領域的專家以及有自己觀點看法的觀眾去講,還可以跟國外搞一些互動,這樣慢慢使這個平臺更為活躍。我覺得有藝術館這個平臺也挺好,可以講講自己的工作,可以做很多事情。

記者:之前一直忙藝術館的事兒,現在順利開幕了,您總算可以休息一陣了吧?

秦怡:啊呀,還是忙,接下來要忙慶祝建黨90周年的事兒,還有其他各種各樣的社會活動,下一個月我要去三趟北京。我自己呢,也要學習學習。今年我還想拍戲,耽擱了十幾年了,但拍戲很困難,首先是錢困難,需要很多錢,真是麻煩死了,但是再麻煩也是我自己的事業。

記者:看您這邊茶幾上放著那么多的報紙、雜志,有時間看嗎?

秦怡:別看我整天在外面忙忙碌碌,我也是喜歡安靜的人,希望多呆在家里看看東西、寫寫東西,有時四張報紙我要看幾個小時,看到晚上12點,我不是光看標題,文章里的一字一句我都會仔細看。前一陣利比亞打戰的新聞我都看好半天。從我們國家的政策到國外中東局勢,我都要看,時事最要緊,看了之后才知道我們生長在怎樣的環境里頭。雖然我們中國現在很好,但是我腦子里一直有“居安思危”這四個字,一個人想不到哪天會發生哪種意外,真的很難講,所以一直要居安思危,那么到時候碰到問題了,才能冷靜對待。

記者:我還清晰地記得,您在我們文聯60周年紀念活動時發言說,“參加各種會議和活動,可以為我接觸實際、了解社會、加強學習創造條件,使我年邁的雙足盡可能地去跟上時代的步伐。”讓大家很感動。

秦怡:我一直受到各種活動的邀請,人家需要我,我又抽得出時間,我就盡量滿足大家的要求。其實我去年才離休,一直有工作,到現在也是幾乎一天都不空。人家老罵我,你活該,自己老說累累累,你自己要去做(笑)。我說,現在好像沒覺得累得馬上要死,腦袋身體也還能活動,我就去做。目前體檢情況還好,基本上還正常。等到有一天我覺得自己做不動了,我就歇下來。

記者:您整天忙碌,身體依然很好,氣色也很棒,有什么保養的秘訣?

秦怡:我從小體質好,因為小時候喜歡運動,喜歡打籃球、排球;會爬竹竿,喜歡玩單、雙杠等,還有跳平臺,在學校時我可以跳最高一層。影片《鐵道游擊隊》里有一個向下跳的鏡頭就是我自己跳下來的,沒有用替身。我媽媽非常會燒菜,我小時候吃得也比較好一點,營養也夠,加上運動也夠,據醫生說,一個人小時候基礎打好了,各方面都能好,長大了會長壽。我現在九十歲了,骨骼還可以。之前到醫院里檢查,醫生說,哎呦,你的骨骼好得來,像三十幾歲(笑)。不過,這段時間我自己感覺沒以前好,九十歲以后不好起來很快的。

記者:我看您心態也很好。

秦怡:一個人的心態跟性格很有關系,跟認識問題的方式也有關系,如果對事物有著分析的眼光,就不會急躁。我經常會用斯大林的名言“我們不理睬他”鼓勵自己,以此來應對各種無端的謠言。

從“為謀生”到“為理想”

秦怡,原名秦德和,出生于上海南市老城廂一個封建大家庭,是上海城隍老爺的后裔。16歲時秦怡為參加革命離家出走,輾轉來到重慶。當無依無靠的她正為生計發愁時,遇到了史東山、應云衛兩位大導演,在他們的邀請下,邁入了中國電影制片廠、中萬劇團的大門。然而,動蕩的時局,不幸的婚姻讓秦怡的生活始終如同踩在鋼絲上一樣,隨時有墜落的危險。不過,對生活的無比向往和熱愛,讓秦怡經受住了磨難,并把這種人生體驗化在了表演藝術中,形成了爐火純青的演技。

記者:十六歲您為革命離家出走后,一直意外不斷,經歷了種種磨難,但您總是臨危不懼,在關鍵時刻,果斷地做出判斷,小小年紀,您如何有那么大的主見?

秦怡:我相當的樂天派,碰到再大的事情,再急的事情,我會忽然很鎮靜,一個人越是有急事,越是要鎮靜,這樣才能去想辦法來應對。我覺得人是要有思想基礎的,如果我真是糊涂到了沒有思想,我可能早就死了。也就是說,這個思想基礎讓我在最困難的時候,能辨別一些事情,我應該呆在哪里,我應該去做什么工作。比如,我17歲的時候進了中國電影制片廠,當時廠里有規定參加廠工作的人必須集體參加國民黨,但我就是不參加,集體參加就是簽上一個名,但我就是不簽。因為我大姐很早就參加革命,她最喜歡我,我小時候也受到她的一些影響。那時南市還有一個少年宣講團,經常演一些進步的話劇以及其他的文藝演出,我去看過一些,也經常去聽宣講,潛移默化地也受到一些影響。

記者:據說您一開始當演員時并不順利,再加上婚姻的不如意,您幾乎認為自己不是當演員的料。

秦怡:是的。剛開始時,我像個傀儡似的,導演叫我干什么我就干什么,機械地表現喜怒哀樂,讓我悲哀,我就皺緊了眉頭,讓我害怕,我就瞪大眼睛,張大嘴,這段時間我對自己的工作失去了信心,斷定自己走錯了路,絕對不是當演員的料。另外,我的第一段婚姻也不如意,因此我把一切都歸咎于進了“中制”(中國電影制片廠)。生完孩子后,我決定第一離婚,第二離廠。我先把孩子寄養在奶媽家里,趁前夫出去拍戲,逃到了成都,并讓人家幫我介紹了一份小學教師的工作。但是前夫拍完戲回重慶路過成都,知道了此事,大鬧了一場,加上朋友也勸我,我只好又回到了重慶。

記者:那您如何又恢復了演戲的熱情呢?

秦怡:那段時間我患了惡性瘧疾,雖然離開了“中制”,但生活沒著落,暫住在“中制”的家庭宿舍(純陽洞五十一號)中的后樓里,一天隔一天高燒四十度,人病得不像樣了,孩子出院后三天兩頭病危,前夫又每日爛醉如泥。就在我心灰意冷、對一切失去信心時,我發現五十一號這幢房子里經常有文化藝術界的精英來往,有吳祖光、陸志祥、黃苗子,徐遲、金山,葉淺予、戴愛蓮等等,夏衍他們也來,不過少一點。我沒想到前樓是如此精彩,我不甘心就這樣生活下去,所以每當自己高燒退下一點時,就爬起來到前樓和他們一起談話,聽他們議論,并向他們借閱一本又一本的文學著作。小的時候,我就看了很多俄羅斯作家的作品,如托爾斯泰、屠格涅夫、契科夫、陀思妥耶夫斯基等,在五十一號我又更多地看了高爾基、謝德林的作品以及普希金、萊蒙托夫等的詩集,之后的幾十年里我還能滾瓜爛熟地背誦許多詩。這些文藝作品鍛煉了我的思維能力,讓我逐漸懂得了怎樣去選擇、取舍,懂得了善和惡、愛與恨,甚至形成了我的人生觀、世界觀。所以說看書、周圍的環境對我的影響非常大。住在五十一號的那段日子的生活積累,成為我日后當演員最需要的情感寶庫。后來我的瘧疾病慢慢好起來了,我又接到了角色,是在曹禺同志的獨幕劇《正在想》中扮演一個古怪的老小姐,化妝師把我的外表化得非常接近人物,使我重新燃起了對創作的欲望。1941年夏天,應云衛導演來找我,他當時是“中制”的導演,正在籌備“中藝”(即中共南方局領導的中華劇藝社),來邀請我加入。就這樣我到了“中藝”。

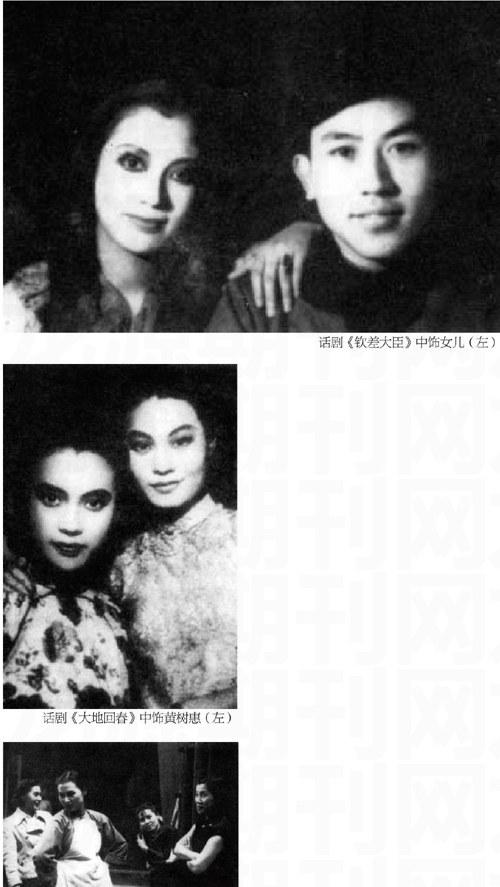

記者:“中藝”時期是您的表演創作的成熟期吧,在“中藝”的開鑼戲《大地回春》中,您扮演資本家的女兒黃樹惠一角而一戲走紅。之后,又參演了《天國春秋》、《欽差大臣》、《愁城記》、《清宮外史》、《董小宛》、《桃花扇》、《結婚進行曲》等話劇。

秦怡:“中藝”的那段生活,物質上非常窮困而精神上極其豐富,雖然我生活中遇到了很多不幸,但是我始終覺得快樂多于痛苦,我非常留戀這段美好的時光。“中藝”表面是民辦的劇團,但實際上是中共南方局成立的。在那里夏衍、老舍、郭沫若、曹禺、金山等老同志常常來和我們聊天、分析劇本。在他們的影響下,加上不斷地演戲,不同成員間相互切磋技術,我逐漸對表演有了自己的追求。之后,為了躲避前夫的騷擾,我還去了趟西康礦山體驗生活。鋅礦、銅礦、煤礦我都去過,受到了很大的教育。在來去的路上,每天大量的人死于翻車,各種無奇不有的事情和無法描述的險情時時刻刻發生,不知有多少次我都可能死于非命,幸運的是,我活下來了。這四個月的離奇艱苦的生活對我影響很大,我飽嘗了人間的酸甜苦辣,內心也變得更加堅強。從西康回到成都,我在成都呆了一年,這一年我演了大量的戲,365天我演了280場戲,得到了很大的鍛煉,成都的一年可以算是我以后能從事幾十年演劇生涯的關鍵。

記者:您在重慶呆了六年,演了很多有名的戲,也贏得了話劇界四大名旦之一的稱號,為何最留戀又特別注重的卻是成都這一年呢?

秦怡:因為在成都演戲時我能非常自如了,對人物也有了創造,上了臺,這個人物整體是怎么樣的,細微動作是怎樣的,有了自己的感覺,表演是從自己內心出發的,而在重慶更多的是從外部學來的。我記得在成都有一次演《結婚進行曲》中夫妻吵架要搬鋪蓋的一場,我完全忘記了原來導演和我自己設計的地位和動作,是人物推動我自然地感到應該怎么說怎么動,就這樣我體會到了那種熟能生巧的感覺,懂得了怎樣叫“生活”。我站在觀眾面前,可以感受到有人又可以感到旁若無人。

記者:您演《結婚進行曲》時,有一次還是用氣音完成了演出,這次演出對您影響很大。

秦怡:是的,因為生活條件差,加上勞累,我的嗓子出了毛病,啞了,啞到幾乎只有氣音,沒有聲音了。在導演的鼓勵下,我用氣音演完了三幕五場,那天觀眾席非常得安靜,連咳嗽也不敢咳出聲,到謝幕時,掌聲比往常更加熱烈。這也是我當演員以后得到的最高的獎賞和最大的尊重。觀眾對藝術的熱愛也使我從狹小的自我中跳出來。本來嘛,如果是為了“活命”何必搞文藝,文藝是需要一種內在的強大精神力量的,而且這種力量始終來自觀眾。所以我們終身追求的理想應該是把自己從文藝中得到的一切感人的精神力量,再通過自己的演出給予別人。這一點,我也是經過很多的實踐,受周圍各種環境的影響,慢慢感受的。其實我對演員的理解也是從一開始的“為謀生”逐漸變成“為理想”的,以后就一直沿著這條路走下來了。

甘心跑龍套的“電影瘋子”

抗戰勝利后,秦怡于1946年回到上海,參演了一系列的影片,塑造了很多經典角色,比如《母親》中的主角母親,從二十多歲演到七十多歲,《女籃五號》中的母親林潔,《鐵道游擊隊》中的抗日婦女芳林嫂,《青春之歌》中的女革命者林紅,《林則徐》中的漁民阿寬嫂,電視劇《上海屋檐下》里的主角楊彩玉等等。從小就喜歡電影的秦怡,被先生金焰笑稱為“電影瘋子”。對電影有著一腔熱忱的她即便是跑龍套也跑得心甘情愿,并享受著創作的愉悅。如今秦怡年事已高,她依然追逐著自己的理想,去年一手策劃并成功舉辦了首屆上海中外無聲影片展,今年籌備著拍自己寫的新戲。

記者:之前您一直活躍在重慶、成都的話劇舞臺,1946年回到上海,把大部分精力轉投在電影上,您是怎么考慮的?

秦怡:在四川(包括重慶、成都)我基本上一直演話劇,對電影并未有所悟(當然小時候是影迷),還沒有完全掌握電影的特性。抗日戰爭勝利后,我回到上海,工作就轉到電影戰線,當我連續拍了七八部電影后,就感到電影體現的手段太豐富了,可以看到在生活中看不到的東西,可以感覺在生活中感覺不到的心靈的震顫,這是一時說不完的。

記者:您很早就成為了大明星,但一直很謙遜,不論什么角色都在演,而且經常去跑龍套,您如何能保持那么平和、樸實的心態?

秦怡:許多演員都希望有好的機遇,戲越多越好,這是非常自然的,可是我在很長一段時間內有一種與人相反的想法,總是希望戲越少越好。一開始這是因為我沒找到演戲的訣竅,害怕演戲,一上舞臺就手足無措,可當我靜靜地在一旁觀察時,卻能感受到一切的真諦,所以我喜歡跑龍套,它可以讓我在無拘無束、無人注意我的情況下,使我時時刻刻處在藝術氛圍中。而且當我去除各種雜念和負擔,我的“跑龍套”的角色也能發出光彩,我也同樣感受到了創作的愉快。上世紀四十年代演話劇時,我什么都演,后來在很多影片中,我也只有兩三個鏡頭的戲,比如《春催桃李》中的老校長,《苦惱人的笑》中的老演員,《張衡》中的老婦人等,但這些角色我都至今難忘。我意識到,龍套當得不好,也會影響主角的戲或者還會影響節奏,所以在與戲里的主要人物搭配溝通時,我從來不疏待。我想,如果每出戲的群眾演員都很認真地把自己作為“重要一部分”的話,那么這出戲的整體質量肯定是能提高的。

記者:在《青春之歌》中,您演的林紅也只有一場戲,但是這個人物影響非常大,很多觀眾對林紅走出牢房、奔赴刑場的最后一個鏡頭一直念念不忘。無論是國內還是國外,總是有影迷過來和您握手,喊著“林紅同志,我終于看到你了。”周總理對這個角色評價也很高,認為“也許你演的其他人物都忘記了,這個林紅是不會忘的。”

秦怡:林紅這個人物不能算是“跑龍套”的角色,戲的分量較重,但是從全劇上下兩集、播映三個小時的篇幅來說,它所占的分量是極小的。但這個人物的影響卻很大,甚至遍及日本的觀眾。對我自己來說,這出戲的整個創作過程也是我的學習過程和受教育的過程,在那拍攝的短短幾天中,我體會到如果藝術家能將發自內心的情感真切地體現到銀幕上,是非常幸福的。

記者:林紅的戲不多,而且沒有什么形體動作,您如何將她表現得那樣真實感人?

秦怡:林紅在戲中是一個非常關鍵的角色,對主人公林道靜的成長起著決定性的作用,但林紅的鏡頭不多,主要的戲都在監獄中,而且大部分通過自述性的對話來表達人物情感和性格。剛開始時,我感到要表現她的光輝一生比想象中還困難。為此,我白天閱讀有關《青春之歌》小說的材料,晚上閱讀劇本和許多革命斗爭史、英雄烈士的生平事跡。拍攝前幾天,我完全沉浸在那些材料中,并產生了一種愿望,一種激動。同時,我還把這種愿望與現代生活密切聯系起來。我發現在現代,我們周圍同樣有著為社會主義建設而忘我奉獻的優秀人物,這幫助我產生了許多聯想。就這樣,越理解人物,我就越能感受林紅的精神世界的實質。林紅為什么在臨死前那么堅定,充滿了樂觀主義精神,并以自己的經歷和思想去影響、激勵林道靜,這是因為她有最崇高的理想,她知道該留下什么給未來的繼承者,因此當她被押出牢房,走向刑場的時候,她會為了越發接近自己的革命理想而無所畏懼。

記者:外界一直傳您有三個遺憾:除了沒有幸福的愛情、兒子的不幸這兩個遺憾外,還有一個是沒有一部片子能夠讓您盡情地發揮您的演技。是這樣嗎?

秦怡:這三個遺憾是姚芳藻同志歸納出來的話,不是我直接說的。其中我說演戲的遺憾,其實是:碰到好點的戲,或者是戲有問題,結果不演了;或者是戲演好了,最終無法上映;又或者有的戲已經讓我演了,結果有什么別的原因不能演了。比如《馬蘭花開》,拍的時候剛解放,主張婦女也可以參加重工業,結果拍好了,又不主張了,《馬蘭花開》也就被擱置了,后來放映的機會也不多。其實《馬蘭花開》整體不錯,講了一個人的意志,但那個時候政策比較死板,也牽連到了影片。

記者:在您的從影生涯中,有時也會受外形的束縛,比如《青春之歌》中的林紅,您曾表示,害怕自己較胖的身體條件難以達到應有的效果。我還聽說您在拍《摩雅傣》時,因為不同意穿無袖筒裙把您覺得粗圓的臂膀露出來,還跟導演大吵了一架。

秦怡:是的,阿韜(導演徐韜)要我扮演女兒依萊汗時穿無袖的筒裙,把肩全部露出來,傣族婦女在勞動時,因太陽底下太熱,確實有許多人這么穿,但是我自己知道我的臂膀特別粗圓,露出來會破壞人物形象,傣族姑娘都很纖細,所以不同意。當時我們吵得像小朋友一樣缺乏理智,阿韜板起臉,說他是導演,一切由他決定,還說誰來看你膀子。我也上來了牛勁,說,你的決定是叫我拍黃色影片,我堅決抵制。最后協商成穿坎肩拍。后來一次在大會上,有一位上海文藝界的領導同志在臺上說:“《摩雅傣》是部好片子,秦怡同志當然是位好演員,戲也演得很好,但是她的膀子拍得太粗了……”旁邊有幾位同志私下對我說:“喲,他怎么這樣說……”,覺得我聽了會不會不高興,其實我根本就若無其事,因為我的膀子本來就是粗的(大笑)。那次吵架過后,我們到浙江縉云拍戲時,徐韜給我寫了一封信,談到了深層次的問題,對我后來的演戲有幫助。信里他提到我作為一個演員是有許多優越條件的,但常常被自己困擾,一會兒怕胖了,一會兒怕活潑不起來。他覺得我應該把思想從框框中解放出來,把自己認為的缺點變成自己的優點,毫無顧忌地塑造一些別有風格的角色。作為一個導演,他提醒我這一點是有道理的,年輕的時候我是有些沖不出去,覺得自己太胖,條件不夠,苗條淑女不能演,利索的也不能演,于是總是演大嫂、大嫂。徐韜提醒我這一點,我很感謝他。

記者:您那個時候沒想過減肥嗎?

秦怡:我從來不減肥,我知道減肥藥不好的,還是身體更重要,我是把演員作為終身職業的,我覺得像我這樣的體質可以演很長時間,果然是這樣。而且我認為瘦得不得了也不好看,現在的女明星喜歡穿露一點的衣服,那么,該纖細的地方纖細、該豐滿地方的豐滿才會好看。

記者:對于現在非常名利化了的影視圈,您怎么看?對現在的演員有什么忠告嗎?您認為如何才能成為一個好演員,成為藝術家呢?

秦怡:這不是幾句話能夠說清的。我自己到現在也還不知道自己是否是個好演員,甚至藝術家。

記者:您真是太謙虛了。之前您說今年準備拍戲,影片想表現怎樣的主題呢?

秦怡:其實我想寫的就是愛,母子的愛,姐妹的愛,大愛、小愛,統統都有,他們那么苦、那么窮,卻始終在做好事。我覺得以前中國人民的生活是比較艱苦的,親情、友情、愛情在動亂的年代消失了,破碎了,只有在穩定的年代,這些才能保護得下來。我想這樣寫,感情的戲多一點,也許能打動觀眾。我們現在一直在宣傳和諧和諧,但影視劇里都是打、打,一直這樣下去是很可怕的,精神生活很難建設起來。

記者:現在的電影越來越娛樂化。

秦怡:即便是娛樂也要好一點的娛樂,娛樂也是應該有內容的,如果庸俗的東西太多,就對人有害了。所以我想還是多拍一些有思想性、藝術性、可看性的影片。

記者:您會在里面演戲吧?

秦怡:主客觀條件都允許的話,我會演一個角色。我去年拍了一個戲,演一個科技研究者,我拿給你看照片。(轉身去房間拿出了兩張照片,照片上頭發染黑了的秦怡顯得又年輕了好二三十歲。)

記者:拍電影還要拉贊助吧?

秦怡:現在麻煩的就是拉錢,不知道什么時候能拉到,什么時候能拍。

記者:您是上海影視公司的董事長,而且有很高名望,拉贊助應該比較容易吧?

秦怡:當年是電影家協會要成立影視公司硬把我推到董事長的位置上的,現在快30年了。我也不太會去交際。我只想好好拍點東西,組織劇本也要花很多錢,所以想自己寫本子,當然這不是隨便能寫得了的。

記者:據說您還有一個劇本,擱了十幾年了,為寫這個劇本,您還親自上青藏高原去體驗了生活。

秦怡:這個劇本也可以拍,就是時間間隔長了。本來寫的是人工增雨的事件,現在要改變有點困難。戲中主角拿大愛挽救自己的小愛,非常感動,我自己寫的時候也幾次三番流出眼淚。

用大愛拯救自己的小愛

舞臺、銀幕上美貌端莊傾倒眾人的秦怡,生活中卻承受著不為人知的辛酸與痛苦。她的第一任丈夫整天酗酒,一度對她暴力相加。她和“電影皇帝”金焰的家庭生活也并不如意,金焰患病臥床二十多年,1983年撒手人寰。而心愛的兒子金捷十多歲時患上精神分裂癥,從此生活不能自理,秦怡無微不至地照顧他四十多年,有時還要忍受兒子精神失常時的拳腳相加。2007年,秦怡最心愛的“小弟”金捷因病去世了,秦怡忍受著白發人送黑發人的巨大悲痛。然而,這一切秦怡都堅強地承受了下來,因為她的心中流淌著更大的愛。

記者:您的經歷非常曲折,也經受了很大的磨難,您之所以那么堅強,也是像您劇本里表現的,拿大愛挽救自己的小愛?

秦怡:是的,大愛能夠解決過不去的小愛。我兒子去世的時候,一想起他,我就非常難過。那時從醫院回來后的幾天,我的心情一直非常低落,我非常痛苦矛盾。難道真的要去自殺嗎?怎么可能兒子死了,我要去自殺呢?事情不做了,工作不做了?但是心里實在難受得不行。后來我打開電視看到了一個節目,濰坊一個孤兒院里的一個年輕孩子生了骨髓癌,就要死了,別人問他還有什么事情要做。他說:“我是個孤兒,我也沒什么要做,新年快到了,我希望孤兒院里的孩子都能有一件新棉襖,有糖果吃。另外,國家把我養大了,我對國家還沒有作貢獻,我的身體不行,但眼睛還好,我想把我的眼角膜捐出來。還有一點,我是個棄嬰,被孤兒院收留了,我一直在想,我父母為什么要把我丟掉呢,我希望死前看一眼他們,但我知道找不到,不過我也知道丟掉自己的孩子是很少的,他們一定是有原因的。”他內心原諒他們了。這是個22歲的男孩子,他死前這樣冷靜地講,我覺得真是了不得,捐眼角膜是很痛苦的,要死前捐出來。我一看到這個節目,我的痛苦馬上減輕很多。他對國家、對父母、對周圍孤兒的愛,真的不得了。所以我告訴自己,我不能這樣想問題,怎么樣也得振作起來,要把自己延續下去,要幫兒子把還沒有做完的事情做完。大愛無邊,發生什么事情都跟自己家里邊發生的事情一樣,要有這樣的感情就好了。多想想那些可愛的孩子,多想想對國家有極大貢獻的人都犧牲了,我的兒子也不過是生病死的,這樣一想以后就兩樣了,自己就能耐得住了。所以經常接觸社會,會遇到很多好事、好人,以此教育自己,讓自己振作起來。

記者:外界傳您的婚姻生活并不幸福,您怎樣面對生活的不如意?

秦怡:我跟金焰剛開始生活的七八年時間是很幸福的,我覺得這已經算是相當幸福的了,因為大部分的夫妻后來都是把重心放到了孩子身上,婚姻生活很難一生都像新婚時那么甜蜜。我跟老金從不吵架,即便外面有什么風言風語,我也不去理睬,我知道感情是不能勉強的,所以我也不會吃醋。那么后來生活的不如意,主要是兒子病了,老金病重了,這才是真正的不幸。孩子病了,做母親的要盡心照顧,做父親的也是非常擔心,老金病了20多年,他臨死的時候只喊兩個字:“小弟”、“小弟”。我在他耳朵旁說,你放心,我永遠不會離開小弟,他不再說什么,就這樣走了。他的死我是很難過的,我們一起生活了37年。因為我們都是演員,在工作中我們有許多共同的語言。他的離去不僅是我失去了丈夫,電影界也失去了一位好演員,他病得太早了。(嘆氣)

記者:看得出您對您先生的感情很深。

秦怡:我對他的感情還是很深的。金焰是一個很能干的人,而且做事很有方法。打獵、騎馬、射擊等他樣樣精通,織毛衣、踩縫紉機等他也件件拿手,很多東西他都是無師自通,比如拉二胡、拉小提琴,繪畫……他很喜歡做工,到汽車廠里,師傅說他一進來就可以是最高級別的八級工了。老金有很多優點,當然也有缺點,人比較直,有時想做什么就馬上要做,不管時間地點,不顧人家當時的心情,會引來一些人的厭煩,會造成一些誤會。他這人還很節儉,生病住院的時候,腸胃不好,醫院里的飯菜吃不下,他就打包一定要我帶走,旁邊人看了覺得他怎么這么摳門,其實我知道他是不愿意浪費。老金的一生也遇到很多事不如意,他年幼喪父,家里很清貧(父親把家里的一切資產都投入到獨立運動中去了)。老金喜歡大自然,喜歡養花養鳥,但是這樣的生活方式老是被人家批評,被認為是資產階級生活方式,他也不辯解,事實證明,現在這些生活方式已經成為流行了。上世紀三十時代,金焰已是電影皇帝,解放后,正值壯年,正是演戲的好時候,但因為他擔任了上影第一任的劇團團長,拍戲的機會必然就少了。

記者:可否談談您的愛情觀。

秦怡:對于愛情的問題不能簡單看,要實質性地分析。我覺得愛情是不能勉強的,是相互的,首先要建筑在彼此理解的基礎之上,這樣才能了解自己也了解對方。不同的的戀愛觀會有不同的后果。愛情婚姻是有關人的一生的,所以就更應該慎重對待。生活中會有一些不如意,我覺得,對任何事情都要分析地看問題,不能單看結果,而要去尋找原因,這是解決矛盾的方法。對待愛情也應該這樣,找到原因也許就能夠化解,重歸于好也是有可能的。

時光在悄悄流走,陽光慢慢爬出了客廳,桌子上并排擺放著的金捷照片、畫作以及窗臺旁的金焰的大幅肖像開始跌入黝黯的黃昏中,然而秦怡似乎并沒有留意到光線的變化,她不時地望一眼親人的肖像,沉浸在回憶里,像跟親友聊天一樣向記者毫無芥蒂地述說。直到她的保姆阿姨進來開燈,詢問晚飯吃什么時,秦怡才停下了話匣,一看鐘已經過去了四個多小時。

談及家庭生活,秦怡的語氣不由得有些低沉,然而少見憂傷,有的更多的是淡定、坦然。那么美麗輕盈的身姿卻拖著那么沉重的生活尾巴,不禁讓人唏噓不已,但是秦怡卻堅強地走了過來,像林紅一樣藐視著苦難,充滿了樂觀的心態,因為她有理想,她有愛。年輕時,對生活的熱愛,讓她掙脫了現實的噩夢,并找到了藝術的理想,而對藝術的熱愛,又啟發她感受到更大的觀眾的愛、祖國的愛,而這份大愛又幫她撫平了生活的巨大傷痛,有了更高的人生追求。

為了完成、完善這篇采訪稿,筆者去了好幾趟秦怡家,訪談時,秦怡一直思路清晰、思維敏捷、說話中氣十足,有時因為整日忙碌,她也會略顯疲憊,但依然會非常耐心仔細地回答采訪問題,這份活力這份激情這份認真勁讓我們這些年輕人自嘆不如。本該是含飴弄孫、頤養天年的年紀,秦怡依然步履匆匆,她的身姿是那么堅韌而美麗,這種美帶著無限的愛和對理想的執著,能穿越時空成為永恒。