上海檢察:25年少年維權(quán)路

本刊記者/盧勁杉

上海檢察:25年少年維權(quán)路

本刊記者/盧勁杉

上海市楊浦區(qū)檢察院未檢科與區(qū)司法局法律援助中心就未成年人法律援助等工作進(jìn)行溝通。

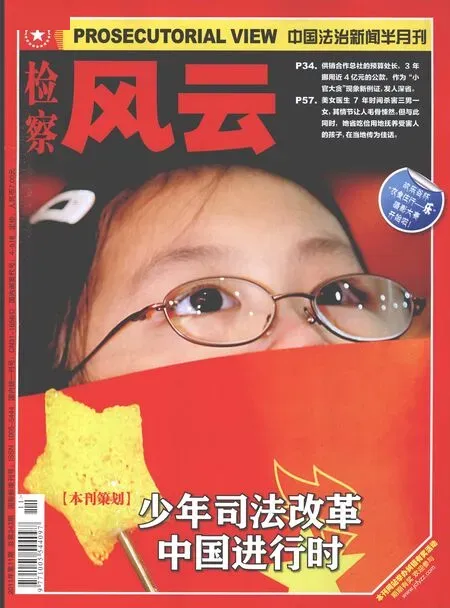

“未成年人刑事司法改革研討會”的舉行在一定程度上推動了中國少年司法體系的形成。(攝影/曹參)

1986年,長寧區(qū)人民檢察院在起訴科內(nèi)設(shè)立了全國首個少年起訴組,自此,上海市檢察機關(guān)踏上了探索未成年人刑事檢察工作的少年維權(quán)路。歷經(jīng)25個寒暑,經(jīng)過初創(chuàng)、發(fā)展、深化,上海市檢察機關(guān)未成年人刑事檢察部門(下簡稱“未檢”)構(gòu)建了一套符合中國特色、檢察特征和未成年人特點的工作機制,建立了一支通曉法律、富有愛心、擅長教育的檢察專業(yè)隊伍,形成了專業(yè)化辦案與社會化幫教相結(jié)合的工作模式。

日前召開的上海市未成年人刑事司法檢察工作創(chuàng)建25周年紀(jì)念大會上,最高人民檢察院檢察長曹建明專門發(fā)來賀信,對上海市檢察機關(guān)的未檢工作的評價是——“在很多方面開創(chuàng)了我國未成年人刑事檢察工作的先河。”

未檢“媽媽”的陳年往事:“教育、感化、挽救”,說易行難

繼長寧區(qū)之后,上海市靜安區(qū)人民檢察院的少年起訴組同年產(chǎn)生。當(dāng)年23歲的宋憲琳加入了這個新生的起訴組,如今她已是青少年犯罪問題矯治專業(yè)工作者及主辦檢察官。

接受記者采訪時,她不無感慨地說,這些年來她尤其珍惜那些她曾接觸的問題少年發(fā)來的信件、卡片,其間對她的稱謂從姐姐、到阿姨直至媽媽。孩子們的聲聲親切呼喚,見證了宋憲琳25年未檢生涯的艱辛喜悅,同樣也是上海未檢工作始終堅持“教育、感化、挽救”方針的一份珍貴報償。

說易行難,剛剛開始時,面對無意悔過的孩子,宋憲琳也曾有過拍桌子打板凳的沖動之舉。回憶未檢工作中的難忘經(jīng)歷,宋憲琳講了這樣一件陳年往事——

那時我剛從事未檢工作不久,在辦理一起案件時,按照程序規(guī)定,對涉案的男孩小朱進(jìn)行訴前教育。此前,從小朱的鄰居、居委會那里了解到,這孩子從小就沒有爸爸媽媽,輾轉(zhuǎn)在一些遠(yuǎn)房的親戚家里寄養(yǎng)。所以經(jīng)常盜竊、斗毆,屢教屢犯。我當(dāng)時勸他說:“你這樣做對不起死去的父母啊,對不起社會啊,你不能再犯了……”沒想到,他聽了這話,竟站起來,拍著桌子,氣哼哼地說:“你不要和我講什么大道理,誰對得起誰啊?我又沒有辦法,沒有人養(yǎng)活我啊。要么你來養(yǎng)活我!”面對這樣的無禮,我也氣得狠敲了幾下桌子。一時沖動,我放了一句狠話——“像你這樣的要改好,除非斷你兩根指頭!”

而就是這個在我看來無可救藥的男孩,面對庭審間法官的一席話,卻當(dāng)庭失聲痛哭。這一場景我至今記得清清楚楚,那天出庭的是一位40歲上下的女法官,當(dāng)時還沒有現(xiàn)在的庭審教育環(huán)節(jié),但看到這孩子有抗拒心理,出于一份責(zé)任,這位女法官情不自禁地說,“孩子啊,你還小啊。在我這里,就是把你當(dāng)做自己的孩子看啊。孩子總有好的地方,你要發(fā)揚你好的地方,改造好啊。”就是這樣一句話,沒想到卻讓小朱當(dāng)庭大哭,說:“你是這個世界上第一個相信我會改好的人。”

這件事情對我的觸動很大,讓我對這份工作有了很多新的理解。我為自己曾經(jīng)對他說的話感到后悔,他剛一入獄,我就給他寫了一封信,告訴他好好改造,出來后如果找工作有困難,可以來找我。出乎我的意料,他竟然很快回信來,表示他一定會認(rèn)真改好……也就是這封信中,我第一次被一個涉案少年親切地呼喚為——“姐姐”。

宋憲琳說:“慢慢地,我在辦案時細(xì)心多了,熱心多了,愛心多了。而這‘三顆心’也是我們未檢人的普遍心態(tài)。”也正是這“三顆心”,這些年來推進(jìn)著“教育、感化、挽救”方針在細(xì)節(jié)上的落實,春風(fēng)化雨般地滋沁在那些孩子們的心里。

未檢工作獨立建制,創(chuàng)造多個全國“第一”

宋憲琳或可說是上海市檢察機關(guān)未檢隊伍的一個縮影。在過去的25年中,上海市未檢部門涌現(xiàn)了一批全國、全市的未檢先進(jìn)典型,基層未檢部門均被授予“上海市優(yōu)秀青少年維權(quán)崗”,其中13個集體被授予“全國優(yōu)秀青少年維權(quán)崗”,共獲得“全國青少年犯罪研究先進(jìn)集體”、“全國巾幗文明示范崗”和上海市“勞動模范集體”、“三八紅旗集體”等國家級、市級榮譽74個;未檢干部共獲得“中國保護(hù)未成年人杰出公民”、“全國青少年維權(quán)先進(jìn)個人”和上海市“勞動模范”、“三八紅旗手”等國家級、市級榮譽67個。

而也就是這樣一支隊伍,在過去的25年間,先后對1766名未成年人依法作出不批捕決定,對696名未成年人依法作出不起訴決定,并積極開展幫教,為其順利回歸社會創(chuàng)造條件。各級未檢部門積極聯(lián)手社區(qū)、學(xué)校、企業(yè),建立“青少年陽光教育基地”、“未成年犯假釋輔導(dǎo)站”等各類基地70余個,共接納643名未成年人考察幫教,為他們提供了良好的幫教環(huán)境。此外,他們還對1387名罪錯未成年人開展了跟蹤幫教,經(jīng)過回訪考察發(fā)現(xiàn),97%的人沒有重新違法犯罪,有近80%的未成年人順利就學(xué)、就業(yè)。

隊伍的建立以及迅速成長,一定程度上得益于上海市檢察機關(guān)在獨立建制方面的大膽嘗試,創(chuàng)造了多個全國“第一”——1986年,長寧區(qū)人民檢察院率先在起訴科內(nèi)設(shè)立了全國檢察機關(guān)第一個專門辦理未成年人案件的“少年起訴組”,承擔(dān)未成年人刑事案件的審查起訴、出庭公訴以及犯罪預(yù)防等職責(zé)。1992年,虹口區(qū)人民檢察院又率先成立全國第一個獨立建制的未成年人案件刑事檢察科,向未檢機構(gòu)的獨立化運作邁出了重要一步,到1996年6月,全市所有基層檢察院均成立了獨立建制的未檢部門;直至2009年,上海市檢察機關(guān)成立全國第一個省級檢察機關(guān)未成年人刑事檢察專門機構(gòu)。

理念是一支隊伍、一個集體的靈魂。進(jìn)入20世紀(jì)90年代,特別是成立了獨立的未檢辦案機構(gòu)之后,上海檢察機關(guān)在長期的實踐探索中逐步確立了一系列具有少年司法特色的未檢工作理念。如“少年優(yōu)先、平等保護(hù)”理念,在辦案中充分體現(xiàn)對涉罪未成年人的教育挽救優(yōu)先于刑事處罰,對本市和來滬未成年人合法權(quán)益予以同等保護(hù);“非監(jiān)禁化、非刑罰化”理念,則是對涉罪未成年人進(jìn)行司法處置時,通過準(zhǔn)確把握未成年人的逮捕條件、依法行使不起訴裁量權(quán)和量刑建議權(quán),盡可能避免涉罪未成年人受到不必要的羈押和監(jiān)禁;“權(quán)利保障、寓教于審”理念,即通過在不同的訴訟階段對涉罪未成年人開展法律援助、庭審教育等方式,創(chuàng)設(shè)、完善特殊檢察程序,保障涉罪未成年人充分行使訴訟權(quán)利,將教育挽救貫穿刑事訴訟的全過程……

漸行漸美的“一體化”工作模式

一支優(yōu)秀的隊伍,先進(jìn)的工作理念,如加以應(yīng)時應(yīng)地的制度機制的設(shè)立與創(chuàng)新,則會是其工作成效趨向最大化。實踐探索中,上海市未檢部門逐步形成完善的“捕訴防一體化”,從實體和程序上實現(xiàn)了對涉罪未成年人和法權(quán)益的特殊保護(hù)和全面保護(hù)。

上海市未檢部門在創(chuàng)立之初,采用“捕訴交叉”的工作模式,由不同的辦案人員分別辦理未成年人刑事案件的審查批捕與審查起訴工作。這一模式運行了一段時間后,為了確保辦案人員全面了解涉罪未成年人的犯罪原因和犯罪心理,開展教育、預(yù)防等特殊檢察工作,部分區(qū)院開始嘗試“捕訴一體”的工作模式。“簡單說就是未成年人刑事案件的審查批捕、審查起訴、出庭公訴等工作由同一辦案小組或同一承辦人員負(fù)責(zé),這不但有利于提高辦案質(zhì)量和效率,同時也有利于針對未成年人的心理特征和成長經(jīng)歷,開展特殊檢察工作,落實‘教育、感化、挽救’的方針。這一辦案模式的創(chuàng)立,對上海未成年人刑事檢察工作的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。”上海市人民檢察院副檢察長余嘯波介紹說。

隨著未檢工作職能定位進(jìn)一步凸現(xiàn)“教育、感化、挽救”的方針,預(yù)防工作和辦案職能也結(jié)合得更為緊密,預(yù)防工作的重心從面向所有未成年人的一般預(yù)防向著力圍繞辦案開展特殊預(yù)防轉(zhuǎn)變。一方面對被采取羈押措施的未成年人,在刑事訴訟各環(huán)節(jié)中,通過訊問和庭審,開展面對面的知法、守法和服法教育;另一方面,對被采取非羈押措施的未成年人,則通過在其學(xué)校或社區(qū)等建立幫教小組,開展考察幫教工作,矯正未成年人的罪錯行為。2005年,上海市檢察機關(guān)與團(tuán)市委、市青保辦等有關(guān)部門又分別會簽了《關(guān)于對涉罪(非)在校未成年人實行“訴前考察教育”工作的實施細(xì)則》等規(guī)范性文件,保障這項工作的順利開展。通過初創(chuàng)階段自下而上的探索和自上而下的規(guī)范,未檢的工作模式從最初的“捕訴合一”發(fā)展為現(xiàn)有的“捕訴防一體化”,并通過建立一系列未檢工作制度加以推動、豐富。如:法定代理人到場、親情會見、法律援助、社會調(diào)查、心理測試、訴前考察、分案起訴、庭審教育等制度。

談及這一模式的優(yōu)長,浦東新區(qū)人民檢察院未檢處主辦檢察官楊淑紅給記者講述了去年自己辦理的一起案件——

2010年11月,我接到公安機關(guān)的報捕意見書,涉案人小路涉嫌盜竊某大學(xué)宿舍多名學(xué)生共計4000多元人民幣。公安機關(guān)在調(diào)查取證期間,小路除了第一次訊問認(rèn)罪以外,其余訊問對盜竊行為都矢口否認(rèn)。按照未檢慣常的程序,我們對小路一案進(jìn)行了社會調(diào)查,分別聯(lián)系小路的母親、曾就讀的學(xué)校等。調(diào)查得知,小路是單親家庭,母親平日管教較少,孩子性格孤僻。更重要的是在讀小學(xué)的時候,小路曾經(jīng)因為一起小事被老師誤解,說他偷了別人的東西。從那以后,他不喜歡老師,也不喜歡上學(xué),逃學(xué)對他來講是家常便飯。他還有一個特點,就是行動特別緩慢。我學(xué)過心理學(xué),提審前,我就一再地給自己提醒,一定要耐心。提審期間,我慢慢地跟他聊天,也聊到他小學(xué)時的那塊“傷疤”。孩子很驚訝,沒想到我居然了解到這么多。最終他說,他愿意認(rèn)罪。

考慮到小路的態(tài)度一度反復(fù),我們對他實施批捕,要求公安機關(guān)快速移送。審查起訴的時候,他的供述一直穩(wěn)定,他的媽媽為這孩子退賠了幾千塊錢的盜竊數(shù)額。我們根據(jù)他這樣的情況做了繼續(xù)羈押的必要性審查,決定變更為取保候?qū)彙L崞鸸V之前,向小路居住地街道司法所發(fā)出《社區(qū)矯正征詢意見表》,調(diào)查核實是否適合社區(qū)矯正,得到明確反饋后,我們建議這個案子判緩刑,法院采納了我們的意見,對其判處拘役三個月,緩刑三個月。在社區(qū)矯正期間,我們多次與司法所還有他的媽媽電話聯(lián)系,了解小路的矯正、幫教情況,反映一切良好。4月11日,對其考察到期宣告解矯時,我們開車五六個小時趕到那個地方,參加他的矯正結(jié)束宣告。孩子非常的感動,孩子的媽媽也沒想到我們會去。