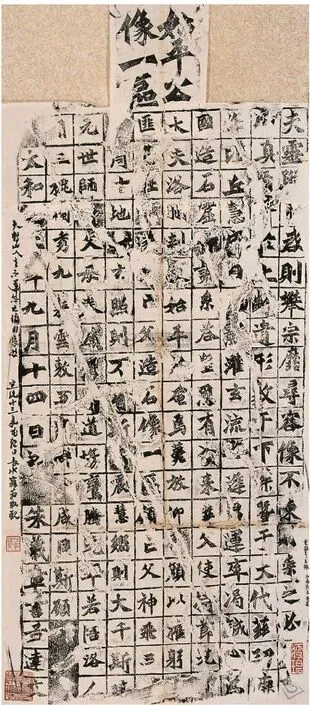

《始平公造像記》領千年風騷

文/朱熹

《始平公造像記》領千年風騷

文/朱熹

在佛教石窟群中,造像記最多的要數龍門石窟,《始平公造像記》就是其中的一篇造像題記。這篇題記由孟達撰文,北魏著名的大書法家朱義章書,其內容充滿了宗教神秘的色彩,其文字書法藝術在著名的“龍門二十品”中被擇為第一珍品。《始平公造像記》刻于北魏太和二十二年(498)九月,方格內陽文正書,現位于河南洛陽龍門山石窟古陽洞北壁,清乾隆年間錢塘黃小松訪得,初拓本未經鏟底,無字處皆露細麻點,文物出版社有影印本。

北魏孝文帝遷都洛陽后,在龍門山大造石窟筑碑立傳,每個石窟或窟中的佛龕都有題記,記述造窟人的姓名和愿望。迄今發現的龍門石窟中的碑刻和題記已達三千多品,古人擇其精華五百品,后又從中擇其更精者集為“二十品”,最后再擇“四品”,可見作品影響之大,地位之高。

北魏孝文帝元宏(471—499)在位遷都,給社會帶來了生機,社會穩定和諧,意識形態寬松,思想比較解放,文人士氣高漲,朝廷借機全面推行漢化政策,漢族文化與北方少數民族文化大融合得到了發展契機,其中尤以墓志、摩崖、造像記規模最為宏大,數量最多,書法藝術成就最高。北朝刻石書法以獨具風貌的楷書為主,被后世稱為“魏碑體”,之所以稱魏碑體,是因為北魏刻石書法最為典型,最能代表北魏的書風和法度,《始平公造像記》以魏碑體著名,自然坐上了代表作的皇冠寶座。

《始平公造像記》是以陽刻作品面世,這不僅在題記中,就是在整個古碑刻中也是極為罕見的。我們的先人工匠技藝精湛,巧奪天工,在75×39cm崖壁上,鐫刻陽文正書,十行,行二十字,“始平公像一區”二行,行三字,后署“朱義章書孟達文”。其嫻熟的刀功完美地刻出了書家的書法創作思想、情感、筆墨和內涵,成功地造就了這一千古一品、曠世大作。

《始平公造像記》書法精致,它一反南朝靡弱而俗之風,開創北碑方筆之典型,以陽剛之美流芳后世。在筆法上破隸而生,大膽創作,變柔為剛,變藏為露。外拓的方峻之筆蘊含著渾穆的中實之力,起筆銳側,行筆鋪毫力齊,轉筆果斷方折,形成外方內圓、雄強角出的藝術效果。其字勢嚴正中而富多變,方樸之中見靈秀;縝密之中有疏朗,細膩之中起雄風。如健將之軀、似蒼松之茂,后世書家得其恩澤者不計其數。此碑神形兼備,頗具神采。所謂神采,就是指書法作品中所表現出來的精神、神氣和風采,精神是要通過一定的形體來表現的,形是精神所依托,沒有形,神也就無法談起了。荀子曰:“形具而神生”,形是神所依存的物質形式。那么,是否有了形便有了神呢?非也,因為形體有死有活,活則神存,死者神消。故而,有沒有神,首先在于形體的死活,線條有否彈性。有了活的形體,方能有真正的神采。神采的生命在于運動,動則容易顯露精神。故而行草、楷書在這方面表現得充分一些,《始平公造像記》魏體在這方面同樣具備優勢。神采是不同的精神面貌的表現,是內在修養的表現,絕不是模仿可以得到的。所以,有了成熟的用筆和一般結體的基本功,還需在豐富文化知識,觀察生活,品德修養,意境構思諸多方面下工夫,方能通過成熟的用筆表現出神采。

《始平公造像記》千古遺存,中國古碑成長之路正是從規范走向放逸、從精致走向渾樸、從端莊走向奇肆、從古典走向浪漫、從貴族走向平民。周而復始,去尋找食糧和催化劑。■

編輯:沈海晨 haichenwowo@163.com