院前急救護理在急性腦出血患者中的應用及其對預后的影響

程麗梅,胡子春,劉賢玲

哈爾濱醫科大學附屬第四醫院急診科,黑龍江哈爾濱 150001

腦卒中為神經系統的常見病,目前我國每年因腦卒中死亡的患者例數已經超過了心血管疾病。患者在度過急性期后常留有不同程度的神經功能缺損,嚴重影響日常生活及生活質量[1]。而腦出血患者的肢體癱瘓程度更為嚴重,往往超過腦梗死患者。急性腦卒中患者的治療時間窗為6 h以內,因此快速有效的院前急救護理,對于減少患者的傷殘率、病死率以及改善預后至關重要。為探討院前急救護理在急性腦出血患者的應用及對預后的影響,筆者對120例急性腦出血患者護理方法分析如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2009年2月~2011年2月我院收治的68例急性腦出血患者為觀察組,選擇2003年5月~2004年5月我院收治的52例急性腦出血患者為對照組。兩組患者均符合第四屆全國腦血管病醫學學術會議制訂的腦出血診斷標準[2],且均經頭顱CT或MRI證實。68例觀察組患者中,男44例,女 24 例;年齡 39~82 歲,平均(62.18±9.28)歲;患者從發病到呼救時間為 7~180 min,平均(53.29±7.27)min。 52 例對照組患者中,男 36 例,女 16 例;年齡 38~80 歲,平均(61.95±9.02)歲;患者從發病到呼救時間為 5~176 min,平均(52.91±6.93)min。兩組患者在發病年齡、性別、出血量及呼救時間方面比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),具有可比性。

1.2 護理方法

對照組患者未實施院前急救護理,由家屬或目擊者將患者送入院。觀察組患者接受系統的院前護理程序,具體干預措施如下:

1.2.1 急救電話指導 接到呼救電話后,迅速通知急救人員攜帶物品立即出診。通過電話中目擊者提示的患者性別、年齡及臨床癥狀等信息初步判斷病情。對于清醒者,囑其不要緊張,囑目擊者不能隨意搬動患者。對于昏迷者,囑目擊者將患者頭偏向一側并清理口中嘔吐物,剪開頸部緊身的衣服,保持呼吸道通暢。

1.2.2 現場急救①迅速評估病情:根據患者的臨床癥狀、神經系統體征、瞳孔、意識及血壓等評估病情,確定護理措施。②保持呼吸道通暢:將患者頭偏向一側,清理口腔內的分泌物或嘔吐物,減低呼吸道阻塞或吸入異物的危險。出現舌后墜者應用舌鉗將舌體拉出口外,并在口腔內放置口咽通氣管。嚴重呼吸道阻塞者應現場進行氣管插管,連接簡易呼吸機輔助呼吸。③迅速建立靜脈通道:迅速建立靜脈通道可確保急救藥物早期應用,盡量選用靜脈留置針,這樣既可避免因體位改變或患者躁動導致針頭刺破血管,又可保證治療藥物的快速輸入。對有顱內高壓癥狀者,應及時使用降低顱內壓藥物,給予20%甘露醇250 ml快速靜脈輸注及速尿20 mg靜脈注射。

1.2.3 安全轉送患者 患者經急救處理后,應及時安全地進行轉送,轉運過程密切監護患者病情,保持呼吸道通暢并確保各種導管及輸液管通暢。同時提前與醫院相關科室聯系,以開放綠色通道,做好急診輔助檢查及搶救準備。

1.3 評估方法

比較兩組患者接受正規治療時間、住院期間病死率。并于治療前及治療后3個月采用改良Barthel指數評估患者日常生活能力(ADL),采用FMA運動功能評定肢體運動功能。①FMA運動功能評定:正常為100分,<50分為嚴重運動功能障礙,50~84分為明顯運動功能障礙,85~95分為中度運動功能障礙,96~99分為輕度運動功能障礙[3]。②改良Barthel指數:滿分為100分,總分>60分為良;60~41分為中,有功能障礙,稍依賴;≤40分為差,依賴較明顯或完全依賴;分值越低表示自理能力越差[4]。

1.4 統計學方法

采用SPSS 13.0軟件進行數據分析,計量資料數據以均數±標準差()表示,比較采用 t檢驗,計數資料采用 χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

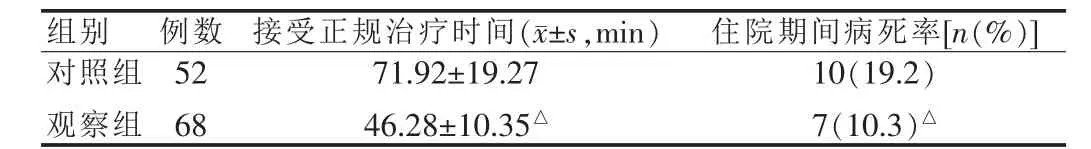

2.1 兩組患者接受正規治療時間、住院期間病死率比較

68例觀察組患者住院期間死亡7例 (10.3%),52例對照組患者死亡10例(19.2%)。觀察組接受正規治療時間、住院期間病死率顯著優于對照組,差異有高度統計學意義(P<0.01),見表 1。

表1 兩組接受正規治療時間、住院期間病死率比較

2.2 兩組治療后肢體功能及日常生活能力比較

治療前兩組改良Barthel指數評分及FMA評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后3個月觀察組改良Barthel指數評分及FMA評分顯著優于對照組,差異有高度統計學意義(P<0.01)。 見表 2。

表2 兩組改良Barthel指數評分及FMA評分比較(,分)

表2 兩組改良Barthel指數評分及FMA評分比較(,分)

注:與治療前比較,﹟P<0.01;與對照組比較,△P<0.01

3 討論

本組結果顯示:經院前急救護理程序后,觀察組患者病死率、出院后肢體恢復情況及生活自理能力均顯著優于對照組。腦出血發生后6 h內血腫擴大的幾率最高,至24 h后血腫擴大的可能性極小。因此早期有效的干預措施對于防止血腫擴大、減輕腦損傷及改善患者預后具有重要意義。我院建立了一套合理、程序化、操作性強的院前急救護理程序,從呼救電話開始即進入搶救程序。在醫護人員未到達現場時,通過電話使患者家屬也提前參與到患者的急救中來,避免了“誤吸”導致的窒息、不合適宜的搬動等錯誤處置,為進一步的治療提供了機會和保障。快速準確的病情判斷是搶救成功的前提和關鍵,到達現場后醫護人員對病情的評估與搶救同時進行,為提高搶救率節省了寶貴的時間。在運送途中對患者密切監護并進行各種治療措施,同時提前與醫院相關科室聯系,開辟綠色通道,縮短了救護患者的時間。

為了更好地實施院前急救護理,應注意以下幾點:①加強急救中心的基礎設施建設及通訊網絡建設,現代化的通訊手段是確保急救工作順利進行的基本保證;②院前急救對護理質量提出了很高的要求,因此人員的素質和數量必須要有充足的保證[5-6]。急診科護理人員必須具備一定臨床經驗、技術水平和組織能力。③制訂規范的急診護理交接的管理制度,使護理人員認識到急救護理的重要性,應當做到有規章制度、有交接流程、有交接內容[7]。④定期組織護理人員學習急救護理知識,并堅持定時對護士進行心肺復蘇、氣管插管、心電監護、靜脈留置針穿刺等急救護理操作培訓和考核。

[1]中華醫學會神經病學分會腦血管病學組急性缺血性腦卒中診治指南撰寫組.中國急性缺血性腦卒中診治指南2010[J].中華神經科雜志,2010,43(2):1-7.

[2]中華神經科學會.腦血管疾病分類(1995)-各類腦血管疾病診斷要點[J].中華神經外科,1996,74(5):281-283.

[3]張桂芳,王艷.腦梗死致肢體功能障礙的早期康復護理[J].中國醫藥導報,2010,7(1):120-121.

[4]楊微,李歡利.早期康復護理對老年腦梗死患者的效果[J].解放軍護理雜志,2011,28(4B):26-31.

[5]陳玉琴,萬水蘭.院前急救護理之隱患及對策[J].中國醫藥導報,2007,4(34):84-86.

[6]張靜.院前急救和運轉改良流程在急性腦血管病中的應用[J].內科,2010,5(5):496-498.

[7]趙小斐,李冬梅,何滿紅,等.急性顱腦損傷患者院前急救護理的效果分析[J].中國實用護理雜志,2010,26(2):19-20.