成本渠道與中國(guó)短期通貨膨脹動(dòng)態(tài)

齊鷹飛

(東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公共政策研究中心,遼寧 大連 116025)

一、引 言

“短期通貨膨脹動(dòng)態(tài)的性質(zhì)是宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問(wèn)題之一”[1]。通過(guò)菲利普斯曲線刻畫的短期通貨膨脹動(dòng)態(tài),將宏觀經(jīng)濟(jì)的名義方面和實(shí)際方面聯(lián)系在一起,揭示出一個(gè)最基本的宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)關(guān)系。正如 Clarida 等 (1999)、Mankiw 和 Reis[2-3]、Woodford[4-5]、Christiano 等[6]、Schmitt-Grohe 和 Uribe 等(2007)諸多研究表明的,理解該動(dòng)態(tài)特征,不僅是分析經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的關(guān)鍵,而且是貨幣政策設(shè)計(jì)與評(píng)價(jià)的前提——菲利普斯曲線或隱含其中的結(jié)構(gòu)關(guān)系為貨幣政策分析施加了最根本的約束條件。

近年來(lái),國(guó)內(nèi)學(xué)者在貨幣政策領(lǐng)域的研究獲得較大進(jìn)展。然而,所有這些研究都直接或隱含假設(shè)了某種形式的菲利普斯曲線關(guān)系存在,從而在相當(dāng)程度上依賴于中國(guó)短期通貨膨脹動(dòng)態(tài)特征,即中國(guó)的通貨膨脹如何同產(chǎn)出缺口或邊際成本等實(shí)際因素相聯(lián)系?前瞻性因素是否顯著影響通貨膨脹動(dòng)態(tài)?通貨膨脹是否以及在多大程度上表現(xiàn)出慣性或持久性?上述研究的結(jié)論對(duì)這些問(wèn)題的答案非常敏感。為此,需要對(duì)中國(guó)的短期通貨膨脹動(dòng)態(tài)特征進(jìn)行細(xì)致、深入地實(shí)證分析,為理論研究奠定更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。而在貨幣政策操作層面,為了使用恰當(dāng)?shù)呢泿耪卟呗裕_定適合的貨幣政策中介目標(biāo)和工具,采取正確的貨幣政策立場(chǎng),進(jìn)而保證貨幣政策有效性,同樣首先需要透徹理解通貨膨脹的動(dòng)態(tài)演變機(jī)制。現(xiàn)代貨幣政策操作正在從傳統(tǒng)的總需求管理轉(zhuǎn)向預(yù)期管理,中國(guó)的宏觀調(diào)控也越來(lái)越關(guān)注通貨膨脹預(yù)期。管理預(yù)期涉及到政策應(yīng)該如何對(duì)通貨膨脹預(yù)期做出反應(yīng),而這要依賴于究竟是歷史對(duì)于現(xiàn)在的預(yù)期抑或現(xiàn)在對(duì)于未來(lái)的預(yù)期驅(qū)動(dòng)通貨膨脹動(dòng)態(tài),涉及到通貨膨脹如何與經(jīng)濟(jì)中的其他變量相聯(lián)系。

正因?yàn)槿绱耍唐谕ㄘ浥蛎泟?dòng)態(tài)理論在近年來(lái)迅速發(fā)展,并成為宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)新綜合的重要組成部分。其中,一個(gè)重要的研究方向是考察帶有成本渠道的短期通貨膨脹動(dòng)態(tài)。自Barth和Ramey[7]以來(lái),很多證據(jù)表明貨幣政策具有供給面效應(yīng),而其作用機(jī)制被稱為成本渠道。成本渠道的機(jī)制非常直接:正的名義利率沖擊直接提高了企業(yè)流動(dòng)資本的成本,從而通過(guò)負(fù)向供給效應(yīng)而緊縮產(chǎn)出并帶來(lái)通貨膨脹壓力。Ravenna和Walsh、Chowdhury等將成本渠道引入新凱恩斯主義模型,表明成本渠道的存在意味著名義利率直接進(jìn)入通貨膨脹動(dòng)態(tài)方程[8-9]。這些研究進(jìn)一步豐富了關(guān)于貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制的認(rèn)識(shí),并為解決一些貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)之謎 (如價(jià)格之謎)提供了新的思路。

本文試圖通過(guò)引入Schmitt-Grohe和Uribe[10]的假設(shè),即企業(yè)的工資支付面臨CIA約束來(lái)模型化成本渠道,并利用中國(guó)季度數(shù)據(jù)檢驗(yàn)該渠道是否有助于解釋中國(guó)的短期通貨膨脹動(dòng)態(tài)。本文發(fā)現(xiàn),中國(guó)數(shù)據(jù)支持成本渠道的存在。這表明,貨幣政策在中國(guó)具有不可忽視的供給面效應(yīng)。

二、文獻(xiàn)回顧

關(guān)于短期通貨膨脹動(dòng)態(tài)的理論和實(shí)證研究在近年來(lái)發(fā)展很快。學(xué)者們將Calvo[11]等提出的交錯(cuò)定價(jià)機(jī)制或Rotemberg[12]提出的價(jià)格調(diào)整成本引入到壟斷競(jìng)爭(zhēng)假設(shè)下的最優(yōu)定價(jià)模型中,從而推導(dǎo)出所謂的“新凱恩斯主義菲利普斯曲線”(NKPC)[13]。這些研究很快擴(kuò)展到考慮通貨膨脹慣性、粘性工資以及開放經(jīng)濟(jì)等情形[1-4-6-14]。Mankiw和Reis[2-3-15]則批評(píng)了上述研究并提出了所謂的“粘性信息菲利普斯曲線”(SIPC)。這些研究均建立在基于理性預(yù)期假設(shè)基礎(chǔ)上,其中總合變量的均衡條件來(lái)自決策主體的最優(yōu)化行為,從而擺脫了“盧卡斯批評(píng)”。

同理論爭(zhēng)論相伴隨的是實(shí)證研究中的爭(zhēng)論,主要集中于:(1)NKPC中的前瞻性因素是否顯著;(2)究竟是產(chǎn)出缺口還是邊際成本驅(qū)動(dòng)通貨膨脹動(dòng)態(tài);(3)相對(duì)于粘性價(jià)格,粘性信息假設(shè)是否更適合于解釋通貨膨脹動(dòng)態(tài);(4)是否需要考慮開放經(jīng)濟(jì)因素,等等。

在上述研究中,一個(gè)非常引人注意的方向即所謂的 “成本渠道”。Ravenna和 Walsh[8]、Chowdhury等[9]在新凱恩斯主義的動(dòng)態(tài)一般均衡模型中,通過(guò)假設(shè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)需要使用流動(dòng)資本,從而證明名義利率會(huì)影響短期通貨膨脹動(dòng)態(tài),而體現(xiàn)為名義利率擾動(dòng)的貨幣政策沖擊具有供給面效應(yīng)。Tillmann進(jìn)一步擴(kuò)展了上述分析,探討了不確定成本渠道假設(shè)下的最優(yōu)貨幣政策[16]。Henzel等則試圖用成本渠道解釋“價(jià)格之謎”,即為什么緊縮性貨幣政策沖擊 (利率提高)會(huì)首先帶來(lái)通貨膨脹的提高[17]。他們通過(guò)估計(jì)一個(gè)帶有成本渠道的DSGE模型發(fā)現(xiàn),在合理的參數(shù)取值范圍內(nèi),成本渠道有助于解釋價(jià)格之謎。

自Barth和Ramey以來(lái),也有越來(lái)越多的研究實(shí)證檢驗(yàn)成本渠道能夠得到數(shù)據(jù)的支持。Dedola和Lippi利用5個(gè)OECD國(guó)家的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)貨幣政策的產(chǎn)出效應(yīng)同時(shí)反映了需求面和供給面渠道,也證實(shí)對(duì)貨幣政策沖擊反應(yīng)的部門差異來(lái)自于對(duì)流動(dòng)資本需求的系統(tǒng)性差異[18]。Gaiotti和Secchi等其他一些研究利用不同的數(shù)據(jù)集和不同的實(shí)證方法也支持成本渠道的存在[19]。還有研究利用貝葉斯方法估計(jì)DSGE模型以檢驗(yàn)成本渠道是否存在,這些研究得到了沖突的結(jié)果,有研究發(fā)現(xiàn)在美國(guó)和歐洲都不存在成本渠道,還有研究則發(fā)現(xiàn)成本渠道在歐洲存在的證據(jù)。

這些研究為分析中國(guó)的短期通貨膨脹動(dòng)態(tài)提供了厚實(shí)的理論積累和豐富的實(shí)證工具,也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)研究的發(fā)展。很多學(xué)者對(duì)中國(guó)的菲利普斯曲線進(jìn)行了實(shí)證分析,不過(guò)這些研究大多以傳統(tǒng)通貨膨脹動(dòng)態(tài)模式為理論基礎(chǔ),因而要受限于“盧卡斯批評(píng)”。部分研究還考察了通貨膨脹動(dòng)態(tài)演變過(guò)程中的一些其他特征,如持久性以及路徑的狀態(tài)轉(zhuǎn)換等,還有為數(shù)不多的研究對(duì)NKPC進(jìn)行了估計(jì)。總體而言,受數(shù)據(jù)和方法的限制,國(guó)內(nèi)研究尚處于起步階段,特別是現(xiàn)有研究還沒(méi)有注意到“成本渠道”這一關(guān)于貨幣政策傳導(dǎo)的重要機(jī)制。

三、一個(gè)簡(jiǎn)單的成本渠道模型

假設(shè)經(jīng)濟(jì)中的企業(yè)為生產(chǎn)差別產(chǎn)品的壟斷競(jìng)爭(zhēng)企業(yè),分布在一個(gè)大小為1的連續(xù)統(tǒng)上。企業(yè)j雇傭勞動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)出yjt,生產(chǎn)技術(shù)可以表示為:

其中,Njt為企業(yè)j的勞動(dòng)投入,Zt為生產(chǎn)率擾動(dòng),E(Zt)=1。

為引入成本渠道,假設(shè)企業(yè)的工資支付面臨CIA(Cash-In-Advance)約束[10]:

其中,mjt表示企業(yè)j在時(shí)期t的實(shí)際貨幣余額需求,wt為實(shí)際工資率,v≥0表示工資中需要使用貨幣進(jìn)行支付的比例。

令Rt表示名義利率,Mjt表示企業(yè)的名義貨幣需求,則企業(yè)因持有貨幣而發(fā)生的名義機(jī)會(huì)成本為)Mjt。由此,企業(yè)的實(shí)際利潤(rùn)可以定義為:

其中,pjt為企業(yè)j產(chǎn)品價(jià)格,Pt為經(jīng)濟(jì)中的價(jià)格水平,且有:

其中,θ表示不同產(chǎn)品間的替代彈性。

給定企業(yè)面臨的需求約束,即:

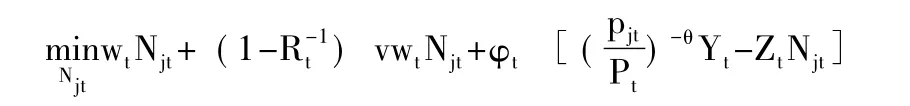

其中,Yt表示總產(chǎn)出,同時(shí)CIA約束 (2)以等號(hào)的形式成立,則企業(yè)的成本最小化問(wèn)題可以表示為:

其中,φt表示企業(yè)的實(shí)際邊際成本。一階條件表明:

其中,St=wtNjt/yjt表示勞動(dòng)收入份額。

為引入價(jià)格粘性,遵循Calvo[11]的假設(shè),即在每一期都只有部分企業(yè)可以調(diào)整價(jià)格。可以調(diào)整價(jià)格的企業(yè)是隨機(jī)抽取的,所有企業(yè)中比例為ω的部分不能調(diào)整價(jià)格。ω反映了名義粘性的程度:ω越小就意味著每期可以調(diào)整價(jià)格的企業(yè)越少,價(jià)格調(diào)整的預(yù)期間隔也就越長(zhǎng)。那些在時(shí)期t可以調(diào)價(jià)的企業(yè)會(huì)通過(guò)價(jià)格調(diào)整使當(dāng)前和未來(lái)利潤(rùn)的預(yù)期折現(xiàn)值最大。只有當(dāng)企業(yè)在時(shí)期t和未來(lái)某個(gè)時(shí)期t+s之間沒(méi)有機(jī)會(huì)調(diào)整價(jià)格時(shí),時(shí)期t+s的利潤(rùn)才會(huì)受到時(shí)期t價(jià)格選擇的影響。企業(yè)定價(jià)決策的目標(biāo)是最大化各期利潤(rùn)的現(xiàn)值之和:

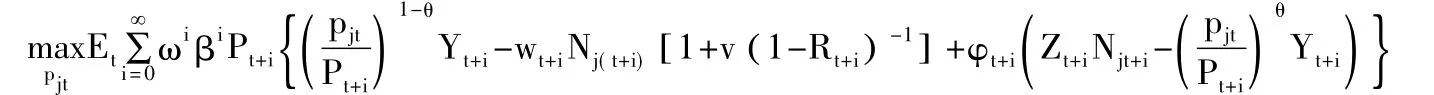

其中,0<β<1為貼現(xiàn)因子。雖然企業(yè)各自生產(chǎn)差別產(chǎn)品,但其生產(chǎn)技術(shù)卻是相同的,且面臨的需求曲線具有相同且固定不變的需求彈性。換言之,所有在時(shí)期t調(diào)整價(jià)格的企業(yè)都面臨相同的問(wèn)題,因而制定的價(jià)格也將是相同的。令代表所有在時(shí)期t調(diào)整價(jià)格的企業(yè)所選擇的最優(yōu)價(jià)格,則關(guān)于最優(yōu)選擇的一階條件為:

(8)式說(shuō)明了在現(xiàn)行價(jià)格水平為Pt的情況下,能夠調(diào)整價(jià)格的企業(yè)如何制定其價(jià)格。由于調(diào)價(jià)企業(yè)是從全體企業(yè)中隨機(jī)抽取的,不能調(diào)價(jià)企業(yè)的平均價(jià)格就是時(shí)期t-1時(shí)全體企業(yè)的平均價(jià)格,因此時(shí)期t的平均價(jià)格應(yīng)滿足下列條件:

其中,πt=logPt-logPt-1為通貨膨脹率,κ=(9)式即為帶有成本渠道的NKPC。同標(biāo)準(zhǔn)的NKPC類似,帶有成本渠道的NKPC表明,通貨膨脹取決于預(yù)期未來(lái)通貨膨脹和實(shí)際邊際成本。不同的是,現(xiàn)在實(shí)際邊際成本并不僅僅依賴于勞動(dòng)收入份額,還依賴于名義利率,而后者就構(gòu)成了所謂的“成本渠道”。

四、實(shí)證檢驗(yàn)

1.分析方法

本文將運(yùn)用廣義矩估計(jì) (GMM)方法檢驗(yàn)成本渠道是否能夠得到中國(guó)數(shù)據(jù)的支持。GMM是一個(gè)穩(wěn)健估計(jì)量,它不要求擾動(dòng)項(xiàng)的準(zhǔn)確分部信息,并允許隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差和序列相關(guān)。

GMM估計(jì)方法操作中的主要困難是尋找合適的工具變量。有效的工具變量是與解釋變量高度相關(guān)的外生變量和內(nèi)生變量的滯后值。原則上對(duì)工具變量的個(gè)數(shù)沒(méi)有限制,但在樣本容量不夠大時(shí),如果工具變量的個(gè)數(shù)大于模型參數(shù)的個(gè)數(shù),則可能會(huì)導(dǎo)致過(guò)度擬合問(wèn)題,結(jié)果造成較大的偏差。通過(guò)考慮通貨膨脹率的各影響因素,本文選擇了不同滯后期的通貨膨脹率 (π)、產(chǎn)出 (y)、貨幣供應(yīng)量(M1)以及利率 (R)作為內(nèi)生變量的工具變量。

2.數(shù)據(jù)

本文所使用的數(shù)據(jù)全部來(lái)自中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù),數(shù)據(jù)的樣本區(qū)間為1996年第1季度—2010年第4季度。所有序列均經(jīng)過(guò)季節(jié)調(diào)整,除比率指標(biāo)外的其他序列還進(jìn)行了對(duì)數(shù)變換。

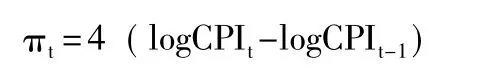

(1)通貨膨脹率 (π)。由于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局一直以來(lái)只公布同比CPI月度數(shù)據(jù),而從2001年1月起才開始公布環(huán)比數(shù)據(jù),因此,需要根據(jù)這兩組數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,得到定基數(shù)據(jù)。由于基期的選取對(duì)于后面的數(shù)據(jù)處理及模型估計(jì)并無(wú)影響,為了方便計(jì)算,選取2000年12月份作為基期。首先將2001年1月—2010年12月的環(huán)比數(shù)據(jù)調(diào)整為以2000年12月為基期的定基序列,再推算出2000年之前的各月份數(shù)據(jù),并取季度末月份指標(biāo)值為季度值。然后根據(jù)以下公式得到通貨膨脹率:

(2)產(chǎn)出 (y)。根據(jù)理論模型,本文用產(chǎn)出缺口衡量勞動(dòng)收入份額。容易證明,在本文模型假設(shè)下,產(chǎn)出缺口同勞動(dòng)收入份額成正比例關(guān)系。產(chǎn)出指標(biāo)使用實(shí)際GDP的季度數(shù)據(jù),計(jì)算方法為:首先根據(jù)名義GDP的季度累積數(shù)據(jù)計(jì)算出名義GDP的季度數(shù)據(jù),再利用CPI折算得到實(shí)際GDP,并利用HP濾波方法進(jìn)而得到產(chǎn)出缺口。①當(dāng)然,新凱恩斯主義模型定義的產(chǎn)出缺口衡量的是粘性價(jià)格均衡產(chǎn)出相對(duì)于彈性價(jià)格均衡產(chǎn)出的百分百偏差,和通常實(shí)證文獻(xiàn)中采用的產(chǎn)出缺口意義并不完全一致。本文遵循多數(shù)實(shí)證文獻(xiàn)的做法,仍然通過(guò)HP濾波方法得到產(chǎn)出缺口。更準(zhǔn)確的折算應(yīng)使用GDP平減指數(shù),但由于中國(guó)只統(tǒng)計(jì)季度GDP的同比增長(zhǎng)率,而不公布環(huán)比增長(zhǎng)率,因此不能計(jì)算季度GDP平減指數(shù)。

(3)貨幣供應(yīng)量 (M1)。取季度末月份M1為季度貨幣供應(yīng)量。

(4)利率 (R)。利率指標(biāo)使用選擇為銀行同業(yè)拆借利率 (7天)。對(duì)于利率,應(yīng)該進(jìn)入考察視野的至少包括三種類型:中央銀行基準(zhǔn)利率、法定存貸款利率以及市場(chǎng)化利率。按照標(biāo)準(zhǔn)的貨幣傳導(dǎo)機(jī)制理論,貨幣政策是通過(guò)作用于基準(zhǔn)利率,進(jìn)而影響經(jīng)濟(jì)中的其他短期、長(zhǎng)期利率,最終對(duì)私人部門支出產(chǎn)生影響,因而基準(zhǔn)利率無(wú)疑應(yīng)該進(jìn)入模型。但是,中國(guó)的利率操控有其特殊性,即銀行存款、貸款利率等絕大部分利率仍然受中央銀行的管制。中央銀行在確定法定利率結(jié)構(gòu)時(shí),首先確定1年期存款利率,然后以此為基礎(chǔ)推定活期和其他更長(zhǎng)期限的定期存貸款利率。在這個(gè)意義上,1年期存款利率又發(fā)揮了基準(zhǔn)利率的作用。事實(shí)上,簡(jiǎn)單的相關(guān)性檢驗(yàn)表明,在1996年第1季度—2010年第4季度的樣本期內(nèi),銀行間7天內(nèi)同業(yè)拆借加權(quán)平均利率同1年期法定存款利率、20天以內(nèi)中央銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)貸款利率各自的相關(guān)系數(shù)分別高達(dá)0.97和0.99。張屹山和張代強(qiáng)[20]在討論中國(guó)的利率反應(yīng)函數(shù)時(shí),也做出了類似選擇。由于公布數(shù)據(jù)為月度數(shù)據(jù),本文按交易量進(jìn)行加權(quán)平均得到相應(yīng)的季度指標(biāo)。

3.實(shí)證結(jié)果

本部分首先估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的NKPC,即解釋變量只包含產(chǎn)出缺口和下期通貨膨脹率。需要估計(jì)的正交方程如下:

其中,zt表示工具變量向量,包括通貨膨脹率、產(chǎn)出缺口、利率、狹義貨幣供應(yīng)量。

估計(jì)結(jié)果如表1所示。當(dāng)選擇常數(shù)項(xiàng)、2期滯后的通貨膨脹率、產(chǎn)出缺口、利率、狹義貨幣供應(yīng)量及平均勞動(dòng)成本,即工具變量組A時(shí),預(yù)期的通貨膨脹率 (πt+1)對(duì)當(dāng)期通貨膨脹率 (πt)的影響是顯著的,但c(2)在10%的置信水平上被拒絕,因此產(chǎn)出缺口對(duì)通貨膨脹率影響是不顯著的;當(dāng)所選擇的工具變量滯后3期或4期時(shí),c(1)和c(2)都為正,并且假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)果證明都是顯著的,因此,產(chǎn)出缺口和預(yù)期的通貨膨脹率對(duì)當(dāng)期通貨膨脹率存在影響。

表1 標(biāo)準(zhǔn)NKPC的估計(jì)結(jié)果

其次在標(biāo)準(zhǔn)的NKPC中加入名義利率,估計(jì)引入成本渠道的通貨膨脹動(dòng)態(tài)。需要估計(jì)的正交方程如下:

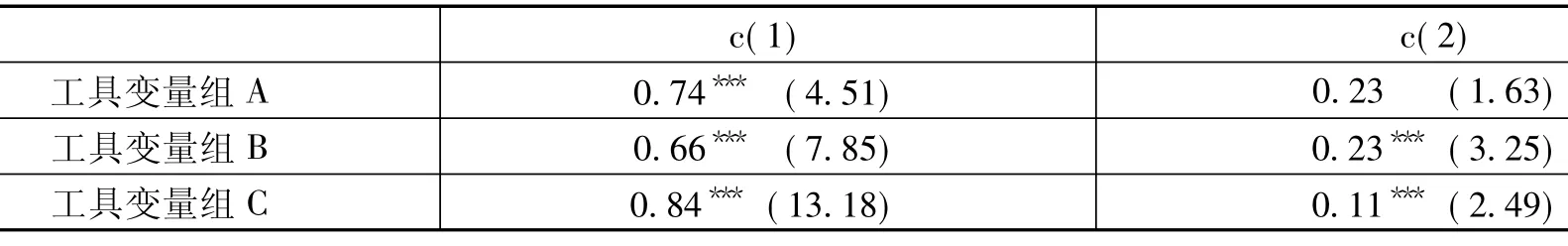

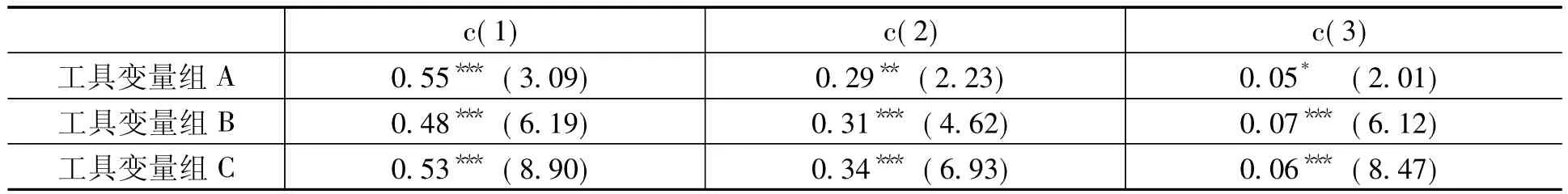

估計(jì)結(jié)果如表2所示。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,無(wú)論選擇2期、3期還是4期滯后的通貨膨脹率、產(chǎn)出缺口、利率和貨幣供應(yīng)量作為工具變量時(shí),在通貨膨脹動(dòng)態(tài)方程中,預(yù)期通貨膨脹率、產(chǎn)出缺口以及名義利率的系數(shù)都是顯著的。進(jìn)一步,對(duì)c(3)的Wald檢驗(yàn)顯示,我們可以在5%的顯著性水平上拒絕c(3)=0的假設(shè) (例如,選擇工具變量組C時(shí),F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量的p值為0.0087)。

表2 引入成本渠道的NKPC估計(jì)結(jié)果

本文的估計(jì)顯示利率對(duì)于通貨膨脹具有直接效應(yīng),這意味著成本渠道得到中國(guó)數(shù)據(jù)的支持。當(dāng)然,本文的結(jié)論是初步的。特別是GMM估計(jì)量只是未知參數(shù)的一致估計(jì)量,并非無(wú)偏估計(jì)量,GMM估計(jì)量的小樣本偏差可能很大。因此,進(jìn)一步的研究應(yīng)該使用不同方法來(lái)尋找證據(jù),以保證研究結(jié)論對(duì)方法的穩(wěn)健性。

五、結(jié)論性評(píng)述

本文通過(guò)假設(shè)企業(yè)的工資支付面臨CIA約束來(lái)模型化成本渠道,并利用GMM估計(jì)量檢驗(yàn)該渠道是否有助于解釋中國(guó)的短期通貨膨脹動(dòng)態(tài)。基于中國(guó)季度數(shù)據(jù)的實(shí)證研究顯示,利率直接進(jìn)入通貨膨脹變動(dòng)和產(chǎn)出變動(dòng)的短期權(quán)衡,影響短期通貨膨脹動(dòng)態(tài),從而支持成本渠道的存在。

關(guān)于中國(guó)貨幣政策的很多研究,已經(jīng)開始利用新一代動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型來(lái)展開貨幣、通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)周期、貨幣政策及其關(guān)系的分析。然而,契合于傳統(tǒng)觀點(diǎn),新的理論也仍然認(rèn)為,貨幣政策在本質(zhì)上是一種“總需求管理”工具。換言之,貨幣政策仍然由利率渠道通過(guò)影響總需求而發(fā)揮作用 (盡管新的理論更強(qiáng)調(diào)預(yù)期的作用),但沒(méi)有直接的供給面效應(yīng)。

本文的研究結(jié)論初步表明,貨幣政策在中國(guó)具有不可忽視的供給面效應(yīng)。一方面,這印證了劉偉和蘇劍等研究。劉偉和蘇劍提出,貨幣政策對(duì)總供給的影響可以分為3個(gè)環(huán)節(jié),即貨幣的變動(dòng)先影響利率,然后利率的變化影響生產(chǎn)成本,再而生產(chǎn)成本的變動(dòng)影響總供給[21],本文則為貨幣政策的這種總供給影響描述了清晰的渠道。另一方面,這也意味著中國(guó)的貨幣政策操作需要考慮成本渠道。例如,面對(duì)當(dāng)前通貨膨脹局面,中央銀行選擇提高利率在短期內(nèi)可能無(wú)助于問(wèn)題解決,反而會(huì)提高通貨膨脹上行壓力。這時(shí),更恰當(dāng)?shù)倪x擇可能應(yīng)該更多關(guān)注數(shù)量工具。

就成本渠道這一領(lǐng)域還有很多研究值得深入下去。首先是更進(jìn)一步的實(shí)證檢驗(yàn),例如使用貝葉斯DSGE模型的檢驗(yàn)。其次,還有很多理論問(wèn)題有待于解決,包括將成本渠道和信貸渠道結(jié)合起來(lái)探討貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制以及最優(yōu)貨幣政策規(guī)則問(wèn)題,等等。

[1]Galí,J.,Gertler,M.Inflation Dynamics:A Structural Econometric Analysis[J].Journal of Monetary Economics,1999,44(2):195-222.

[2]Mankiw,N.G.,Reis,R.Sticky Information versus Sticky Prices:A Proposal to Replace the New Keynesian Phillips Curve[J].The Quarterly Journal of Economics,2002,107(4):1295-1328.

[3]Mankiw,N.G.,Reis,R.Imperfect Information and Aggregate Supply[R].NBER Working Papers 15773,National Bureau of Economic Research,2010.

[4]Woodford,M.Interest and Prices:Foundations of a Theory of Monetary Policy[M].Princeton:Princeton University Press,2003.

[5]Woodford,M.Optimal Monetary Stabilization Policy[R].NBER Working Papers 16095,National Bureau of Economic Research,2010.

[6]Christiano,L.J.,Eichenbaum,M.,Evans,C.L.Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy[J].Journal of Political Economy,2005,113(1):1-45.

[7]Barth,M.J.,Ramey,V.A.The Cost Channel of Monetary Transmission[J].NBER Macroeconomics Annual,2001,(16):199-1924.

[8]Ravenna,F(xiàn).,Walsh,C.E.Optimal Monetary Policy with the Cost Channel[J].Journal of Monetary Economics,2006,53(2):199-216.

[9]Chowdhury,I.,Hoffmann,M.,Schabert,A.Inflation Dynamics and the Cost Channel of Monetary Transmission [J].European Economic Review,2006,50(4):995-1016.

[10]Schmitt-Grohe,S.,Uribe,M.Optimal Simple and Implementable Monetary and Fiscal Rules[J].Journal of Monetary Economics,2007,54(6):1702-1725.

[11]Calvo,G.A.Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework[J].Journal of Monetary Economics,1983,12(3):383-398.

[12]Rotemberg,J.J.Sticky Prices in the United States[J].Journal of Political Economy,1982,90(6):1187-1211.

[13]Yun,T.Nominal Price Rigidity,Money Supply Endogeneity,and Business Cycles[J].Journal of Monetary Economics,1996,37(2-3):345-370.

[14]Batini,N.,Jackson,B.,Nickell,S.An Open-Economy New Keynesian Phillips Curve for the U.K[J].Journal of Monetary Economics,2005,52(6):1061-1071.

[15]Mankiw,N.G.,Reis,R.Sticky Information in General Equilibrium[J].Journal of the European Economic Association,2007,5(2-3):603-613.

[16]Tillmann,P.The New Keynesian Phillips Curve in Europe:Does It Fit or does It Fail? [J].Empirical Economics,2009,37(3):463-473.

[17]Henzel,S.,Hülsewig,O.,Mayer,E.,Wollmersh?user,T.The Price Puzzle Revisited:Can the Cost Channel Explain a Rise in Inflation after a Monetary Policy Shock? [J].Journal of Macroeconomics,2009,31(2):268-289.

[18]Dedola,L.,Lippi,F(xiàn).The Monetary Transmission Mechanism:Evidence from the Industries of Five OECD Countries[J].European Economic Review,2005,49(6):1543-1569.

[19]Gaiotti,E.,Secchi,A.Is There a Cost Channel of Monetary Policy Transmission?An Investigation into the Pricing Behavior of 2000 Firms[R].Economic Working Papers,2004.525.

[20]張屹山,張代強(qiáng).我國(guó)通貨膨脹率波動(dòng)路徑的非線性狀態(tài)轉(zhuǎn)換——基于通貨膨脹持久性視角的實(shí)證檢驗(yàn)[J].管理世界,2008,(12).

[21]劉偉,蘇劍.供給管理與我國(guó)現(xiàn)階段的宏觀調(diào)控[J].經(jīng)濟(jì)研究,2007,(2).

財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究2011年12期

財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究2011年12期

- 財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究的其它文章

- 顧客導(dǎo)向的服務(wù)流程績(jī)效評(píng)價(jià)研究

- 發(fā)達(dá)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體對(duì)華貿(mào)易救濟(jì)的比較研究

- 我國(guó)的財(cái)政赤字政策是有效的嗎?

——基于儲(chǔ)蓄視角的有向無(wú)環(huán)圖分析 - 我國(guó)地方政府的公共投資效率

——基于政府投資決策權(quán)分散化的考察 - 金融危機(jī)對(duì)股市間波動(dòng)的聯(lián)動(dòng)性影響

- 我國(guó)商業(yè)銀行綜合經(jīng)營(yíng)的路徑與發(fā)展

——基于花旗集團(tuán)和瑞銀集團(tuán)經(jīng)營(yíng)案例的反思