欠發達農區產業集群的演化分析——以河南省前孔場村為例

許家偉,喬家君,李小建

(1.河南大學 a.黃河文明與可持續發展研究中心;b.環境與規劃學院,河南 開封 475004;2.河南財經政法大學,河南 鄭州 450002)

一、引 言

產業集群的概念由美國哈佛商學院波特教授于1990年出版的《國家競爭優勢》提出。世界各地的產業集群各有特點,但是,它們在組成要素、企業構成、內部關系等方面仍具有共同的基本特征[1]。盡管對產業集群仍沒有一個統一的定義,甚至一些學者認為產業集群或新產業區只存在于發達國家,而在發展中國家不存在,但一些學者認為發展中國家存在產業集群,并且對一些區域進行了開創性的研究[2-3]。對于產業集群經濟增長明顯高于全國平均水平這一認知是沒有爭議的,并且從理論和實踐上證明了集群的發展對區域經濟增長的巨大貢獻。產業集群是一種具有獨特的結構、運行機制和演化規律的經濟活動空間組織形式[1]。研究表明,欠發達農區也存在產業集群,產業集群不僅大大推進了當地的城鎮化和工業化進程,還促進了農村剩余勞動力的轉移,增加了農民收入[2-3]。產業集群對欠發達農區經濟社會發展有重大的作用,但是,其在欠發達農區的發展程度、如何演化及其演化路徑還沒有相關研究。本文擬通過生命周期理論或者以演化的視角,以河南省前孔場村為例揭示欠發達農區產業集群生命周期演化的動力機制,掌握演化機理,科學培育產業集群、有效提升集群競爭力、延長產業集群生命周期。

二、產業集群的演化分析

前孔場村距蘭考縣城25公里、距鎮政府所在地4公里,交通便利,北鄰220國道和蘭考——許昌高速。全村有4個村民小組,共293戶,923口人,耕地860畝,2005年全村木線加工戶67戶,吸引從業人員1600多人,村工農業產值8000多萬元,人均純收入4350元,產品銷售到全國29個省、市、自治區。課題組采用問卷入戶調查和企業訪談相結合的方法于2005年5月、2008年5月對前孔場村板材加工產業集群進行了跟蹤調查,調研問卷分為村干部問卷和農戶問卷兩部分。共獲取有效問卷39份,由此展開對前孔場村產業集群的縮化分析。

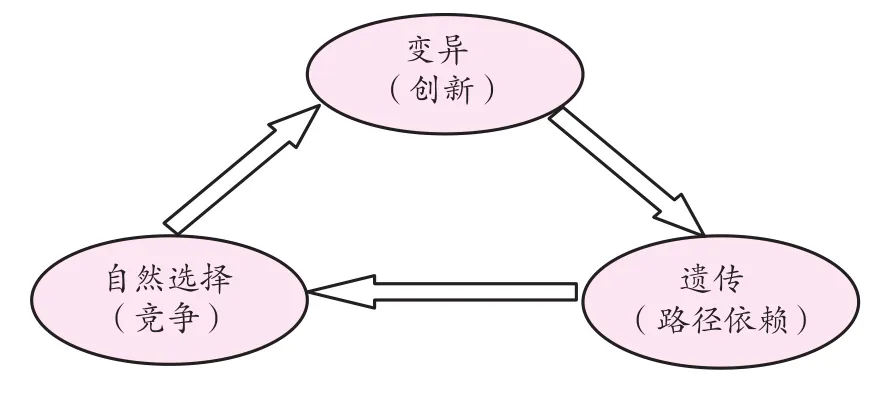

“演化”較廣的含義包括對長期的和漸進的變化過程的關注,既考慮獲得的特性(突變)的“繼承”,也考慮在逆境的刺激下變異的及時出現。它包含三個核心概念:遺傳、變異和自然選擇[4]。宏觀上的結果是對微觀多樣性進行市場協調的產物,盡管我們總是在宏觀層次上衡量經濟變遷,但只能將經濟變遷理解為微觀驅動的現象。產業集聚過程不僅在于商品或服務的交易效率的靜態增加,而且也在于信息流動和技術溢出效應的動態提高。一般而言,產業集群具有動態變換的特征,產業的流動性和企業的生命周期在產業集聚的動態變化方面具有極為重要的作用[5]。按照生命周期理論或者以演化的視角,把產業集群分為產生、成長、成熟、躍遷(包含衰退和新的成長)四個階段。可以認為變異為產業集群的產生階段,遺傳為成長階段,自然選擇為成熟階段,躍遷是演化的結果。

(一)產業集群的產生

1983年,前孔場村一位村民在江蘇打工回家鄉創業,以本地的優勢資源泡桐及泡桐根為原料,加工電線槽板、電表盒等,在村內率先致富。這是前孔場村的基因“突變”,產生木料加工的變異體。由于進入門檻很低,初始的投資也很少,村民思想開始轉變,“舍本逐末”由糧食種植開始轉向木料加工,此階段從事此產業的農戶仍然是一小部分,還沒有形成規模,從業人員少是這一階段的典型特征。

產業集群的產生原因有很多,也很復雜,包括技術、商業貿易傳統、資源稟賦、產業基礎、創新環境,本地的專業化勞動力市場,相關的原料和設備供應商、接近最終市場或原材料集貿市場、智力回流、可共享的基礎設施、政策激勵、以及企業家精神,甚至是偶然因素[6~10]。其中,在傳統農業文化占主導地位的農區,企業家精神決定著產業集群的有無,對產業集群的形成起著關鍵作用。企業家與地方環境積極地相互作用并塑造地方環境。由于欠發達農區農民的機會成本很小,甚至為零,因此,“突變”的外部性非常明顯,在其行為外部性的誘導下,這些因素結合社會主義市場經濟體制建立及完善的大背景,在改革開放初期思想、行動先行,在物資短缺的賣方市場等特定環境在特定的地區逐漸成長為產業集群。

(二)產業集群的成長

依據產品不同,發現前孔場村產業成長可以細分為兩個階段:

(1)桐木加工階段。前孔場村在電槽板、電表盒等初級加工資金積累的基礎上,購置木料和電刨、電鋸等設備,及時發展桐木加工裝飾板條,完成了生產產品的第一次轉變。此階段的生產、技術擴散主要是本村域范圍內的,企業和從業人員在本村域內集聚,已經有了產業集群的雛形。到1993年,全村已有40%以上的農戶干起了木材加工,人均純收入達到2700元。

(2)進口原木加工階段。1999年出現了新的逆境,產品急需產生“變異”。在考察市場需求的基礎上,組織舉辦了50多人參加的培訓班,把中高檔板條、木線生產技術向全村推廣,引進了新技術,增加技術含量、提升產品檔次,轉向市場需求量大的中高檔板材、木線、裝飾條的生產,轉移本地剩余勞動力的同時,開始吸引周圍村莊的人員就業,同時在此階段,前孔場村進入了銷售領域。

在變異的刺激下,特別是變異引起的可觀經濟收入的作用下,經過自然選擇或競爭的結果,獲得的特性(突變)得到了繼承,路徑依賴強化了經濟系統的專業性和穩定性。也就是說木料加工在前孔場村遺傳了下來,并且得到加強和放大。以私人社會關系為主的網絡聯系在產業集群的成長中起著十分重要的作用,農戶之間的模仿通過核心農戶逐漸向外推移。技術水平的不斷提高和對生產者激勵的強化,導致生產率的提高和產品質量的提升,強化了市場競爭力,促使產業的擴張,因此獲得了所謂的“企業家利益”。

(三)產業集群的成熟

經過成長期的壯大和自然選擇(市場競爭),產品的更新,市場的開拓,進入集群內的企業增多,全村80%以上的農戶從事木材加工及與之相關的運輸、經銷、電氣設備安裝維修業等,形成了木材加工、銷售一條龍,運輸、機械設備維修等配套齊全的優勢產業。輻射帶動了周邊王場、牛場、后雙井等七八個村,常年在前孔場村打工的外村和鄰縣人員達700余人。2005年前孔場村擁有春秋木業有限公司、銀輝木線加工有限公司、星河源朔料扣板有限公司等大中型企業十余家,資產超過1000萬元的有1戶,100萬元10余戶,30萬元以上近70戶,其余戶年收入基本上都超過2萬元,吸引從業人員1600多人,村工農業產值8000多萬元,人均純收入4350元,產品銷售到全國29個省、市、自治區,基本上占領了長江以北的板材,木線市場。在這一過程中建立了自己的銷售網絡,并且設立了自己的門店,組成自己的銷售隊伍,使產業的“微笑曲線”由生產制造推進到銷售營銷,增加了銷售利潤,建立了2個較為有名的品牌。并且在整個環節,銷售利潤占很大一部分,有實力的企業開始向鄭州布局,并在鄭州板材市場設立門店。

前孔場村板材產業集群從農業轉向加工業,從加工業轉向銷售業,從而引起產業集群結構的演化,使集群達到了規模經濟和分工經濟,促進產業集群的持續發展。規模經濟促使了產業集群的成熟,其對產業集群的作用主要體現在兩個方面:一方面是集群層面,由于集群可以共享原材料批量供應、專業化服務等;另一方面是農戶層面上,由于農戶生產規模的擴大,導致單位生產成本的降低。隨著產業集群的不斷發展,農戶的市場化水平的提高,基于社會關系的網絡聯系逐漸減弱,以商業關系為基礎的網絡聯系得到加強。

(四)產業集群的躍遷

2005年前孔場村達到了發展的頂峰,但各方面的弊端也突顯出來,成為制約集群進一步發展的瓶頸。(1)技術落后。板材生產已經進入了高分子板材(PVC)階段,前孔場村仍停留在木材階段;(2)消費偏好的變換。消費者開始注重裝飾的美觀及藝術性,前孔場村樣式陳舊,產品單一,品種少;(3)市場飽和。經歷繁榮后,市場開發基本上達到了擴展的極限;(4)道路交通設施無法滿足集群擴大的需要。原有道路無法承載大型貨車通過,在進入村內的道路上需要二次裝卸,增加了成本;(5)政府不作為,企業負擔過重。政府不但沒有積極引導集群發展,各種名目的稅費反而一起進來,在基礎設施建設上,特別是道路狀況不投入;(6)企業主的進取心不足。在從事產業獲得相對于農業可觀的收入后,產生了“小富即安”的思想,再次創業的動力不足。

以上因素導致了集群的衰退、萎縮,村內唯一年產值在1000萬元以上的企業——春秋木業有限公司和第二大企業——銀輝木業外遷至鄭州。在問及外遷的原因時,主要是地方政府卡要稅費嚴重、貸款困難、交通不便、交易環境不好。截止到筆者調研時,全村加工戶僅剩7家,并且處于半停產狀態,村內幾乎看不到工業化的遺跡,其他仍在本行業的農戶只是從事銷售,并且大部分從廣東進貨,很少從本村進貨。此時成本較高的企業由于無利可圖而陸續停止生產,或者說破產也是一種變異。前孔場村木材加工產業集群從1983年產生到2008年衰退經歷了25年的時間,在自然選擇(競爭)的作用下,前孔場村板材生產的生命周期也就結束,完成了一個生命周期過程(如圖1)。

值得注意的是,也有一部分企業轉型較為成功,產生了新的變異體,進入高分子板材(PVC)和化工產品的生產,形成規模的各有6家,年利潤都達到100萬以上,甚至一部分轉向了養殖,成為養殖專業戶(18戶),并且取得了較好的經濟效益。欠發達農區地方政府對產業集群的作用,可以在宣傳、稅收、貸款、培訓、監督、引導、公共服務,外部環境,園區規劃等方面進行合理的干預和支持[10]。如果地方政府能認識到其潛力并積極加以培育,有可能會成為新的經濟增長點,甚至是新的產業集群的起點。

根據量子力學的觀點,“躍遷”是微觀粒子量子狀態的變化,包括從高能態到低能態以及低能態到高能態。“變異”就是產業集群的激發能量,當激發能量達到或超過“兩個能級之差”時,及時產生“變異體”,產業集群就會向更高階段躍遷;反之,由于較高能量的激發態并不穩定,有自發地回到穩定狀態的趨勢,“變異體”沒有及時產生,產業集群就不會向更高階段躍遷,并且有可能以極快的速度衰退到更低階段。

三、結論及討論

產業集群在一個區域一經形成,就會對該區域的空間結構產生持續的影響,其演化也會引起區域空間結構的變遷。一個演化周期包含變異、遺傳和自然選擇,首先必須存在變異(創新),無論這種變異是盲目的,隨機的,還是有目的的,如果沒有變異,演化過程就無從談起;其次,必須存在某種遺傳機制(路徑依賴),正是這種遺傳機制使得后代更像他們的父母(創新在母體上的延續性)而非同一物種(同一產業)其他成員,路徑依賴能夠強化經濟系統的專業化和穩定性;第三,自然選擇(競爭)對變異和遺傳發生作用,導致新物種(新產業)的形成或舊物種的滅絕(舊產業的衰退)。產業集群的發展演化并不是嚴格按照產生、成長、成熟和躍遷這四個階段來發展演化的,任何階段都有可能發生躍遷,任何階段都存在著走向衰亡的可能性。在一個演化周期結束后進入下一個演化周期,其中任一環節受阻或外界環境太過惡劣都會導致產業集群的消亡(如圖2)。

圖2 產業集群完整的演化周期

產業集群的變遷并不能簡化成單一個體所發生的變遷,其演化具有整體性。產業集群的演化受產品生命周期、企業生命周期、需求生命周期(消費者偏好)等影響,政府的干預(包括合理的與不合理的)對產業集群的發展演化起著非常主要的作用,特別是對于農區產業集群來說,其本身弱質性較為明顯,政府的不合理干預會成為集群發展的主要制約因素之一。由于產業集群具有生命周期的特性,在一種產業衰退的同時,通過產業的轉向,在原來的基礎上有可能產生新的產業集群(新變異體)。

本文著重在產品生命周期層次上進行了討論,并且假設樣本村為產業集群,這一假設可以深入探討。主要是產業內模仿較多、創新不足,甚至還沒有參與國際分工。如果以此為標準,樣本村可以說還處于產業集群的成長期甚至是幼稚期。在產業集群演化的驅動力及演化機制上沒有過多闡述,可以作為進一步的研究。

[1] 李小建,等.經濟地理學(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2006:219.

[2] 李二玲,李小建.農區產業集群、網絡與中部崛起[J].人文地理,2006,21(1):60-64.

[3] 李小建,李二玲.中國中部農區企業集群的競爭優勢研究[J].地理科學,2004,24(2):136-143.

[4] 盛昭瀚,蔣德鵬.演化經濟學[M].上海:上海三聯書店,2002:11.

[5] 朱英明.產業集聚論[M].北京:經濟科學出版社,2003:84.

[6] 王緝慈.地方產業群戰略[J].中國工業經濟,2002,(3):47-54.

[7] 李小建,李二玲.產業集聚發生機制的比較研究[J].中州學刊,2002,(4):5-8.

[8] 樊新生,覃成林.我國欠發達地區企業集群形成與演化過程初步研究[J].經濟地理,2005,25(3):320-323.

[9] 李小建,葛震遠,喬家君.偶然因素對區域經濟發展的影響——以河南虞城縣稍崗鄉為例[J].人文地理,2000,15(6):1-4.

[10] 喬家君.南莊村鋼卷尺企業發展的環境因素分析[J].經濟地理,2002,22(2):27-30.