基于“扎根理論”的管理者勝任特征模型構建——以人力資源經理為例

杜 娟

一、引 言

20世紀70年代,工作設計多樣化的需求否定了Taylor的傳統管理理論,而以智力測評、人格測評為中心的人才測評理論也越來越受到人們的質疑,大量研究表明:傳統的智力測評和人格測評在預測工作績效方面存在很多局限性。Mc-Clelland(1973)提出,傳統的智力測驗、性向測驗和學術測驗等都不能預測復雜工作和高層職位工作的績效或者生活中的成功,而且還常常存在對少數民族、婦女和社會地位低下的人的偏見和歧視[1]。在此基礎上,他首先提出“勝任力”的概念來克服研究中存在的缺陷,與此同時也正式拉開了勝任特征研究的序幕。

在我國,勝任特征的研究首先起源于政府和大型國有企業經營者選任的需要,后來隨著民營企業特別是家族企業的發展,經理人的繼任問題成為了企業人力資源管理活動中的疑難,民營企業也逐漸開始關注高層管理者的勝任特征問題,并且在國外現有成果的基礎上進行了一些實踐。但是,與西方國家的研究相比,我國目前在該領域的研究仍然屬于初級階段。本文基于現有的研究成果,對勝任特征理論的發展進行了簡要綜述。在此基礎上,以人力資源經理為例,基于“扎根理論”,采用文本編碼分析的方法構建了人力資源經理的勝任特征模型。

二、勝任特征理論的發展

(一)勝任特征與勝任特征模型的概念

繼McClelland首次提出“勝任力”的概念之后,中西方學者也紛紛提出自己對勝任力的解釋。McClelland&Boyatzis(1982)認為勝任力是個人固有的產生滿足環境內工作需求的行為的能力,這種能力反過來帶來預期效果[2]。后來,他又對勝任力的概念進行補充,認為勝任力是指影響個人在工作上表現出更高工作績效及成果的基本關鍵特性(Boyatzis,1995)[3]。Spencer,McClelland&Spencer(1993)提出,勝任力是指動機、特質、自我概念、態度或價值觀、知識或技能等能夠可靠測量并能把高績效員工與一般績效員工區分出來的任何個體特征[4]。Ledford(1995)認為勝任力包括三個概念:(1)個人特質,即知識、技能與行為;(2)個人所表現出來的可驗證的、可確認的部分;(3)產生績效的可能性[5]。Duncan等(1995)認為勝任力包括知識、技能、能力以及其它能夠達成目標的因素,可以概括為八大類:管理勝任力、商業勝任力、技能勝任力、人際勝任力、認知勝任力、影響風格勝任力、組織勝任力和個人勝任力[6]。Richard(1997)認為勝任力是影響個人工作的最主要的因素,是一個包含知識、態度及技能等相關因素的集合,可以衡量,且與工作績效密切相關[7]。Sandberg(2000)認為工作中的勝任力并不包括所有的知識和技能,而是那些在工作時人們所用的知識和技能[8]。除此之外,國內學者王重鳴(2000)認為勝任力是指導致高管理績效的知識、技能、能力以及價值觀、個性、動機等特征[9]。

綜合諸多中西方學者對勝任力的研究,可以發現勝任力的概念具有三個共同的特點:(1)與特定的工作或崗位有關;(2)能夠創造高的工作績效或者具有高績效的潛力;(3)包含一些個人特性,例如特質、動機、態度、價值觀、知識、技能等。基于勝任力的概念及特點,本文將勝任特征界定為:從事企業經營管理工作的人所應當具備的,能夠創造企業高績效的心智模式、價值觀、個性和興趣以及能夠勝任管理工作崗位的知識、技能和能力等特質及行為表現。這種個體的勝任特征具有可測量性,并且能夠將高績效與一般績效的員工區分出來。而勝任特征模型則指擔任某一特定任務角色或從事某一特定管理崗位所需要具備的勝任特征的總和。

(二)勝任特征的結構研究

1.勝任特征反映個體的潛在特質。人們在進行勝任特征的研究時認為,勝任特征是潛在的、持久的個人特征。這種觀點強調,勝任特征與一定工作或情境中的、效標參照的、有效或優異的績效有因果關系。“潛在特質”指勝任特征是一個人個性中深層和持久的部分,顯示了行為和思維的過程,能夠預測多種情境或工作中的行為;“有因果關系”指勝任特征能夠引起和預測行為及績效;“效標參照”指勝任特征能夠預測表現優異者和表現一般者,就像按照特定標準進行測量一樣。根據這種觀點,Spencer等(1993)經過多年研究提出了勝任特征的“冰山模型”和“洋蔥模型”,認為勝任特征可以分為五個層次,由低到高分別為:動機(個體想要的東西)、特質(個體的生理特征和對情景或信息的一致性反應)、自我概念(個體的態度、價值觀或自我形象)、知識(個體所擁有的特定領域的信息、發現信息的能力、是否能用知識指導自己的行為)和技能(完成特定生理或心理任務的能力)。其中,知識和技能被比喻成水面之上的冰山部分,是顯性的、相對表層的個人特征,比較容易發展;而自我概念、特征和動機則是水面之下的冰山部分,是個性中隱性的、較為深層和中心的部分,不容易發展,并且難以評價和后天習得。

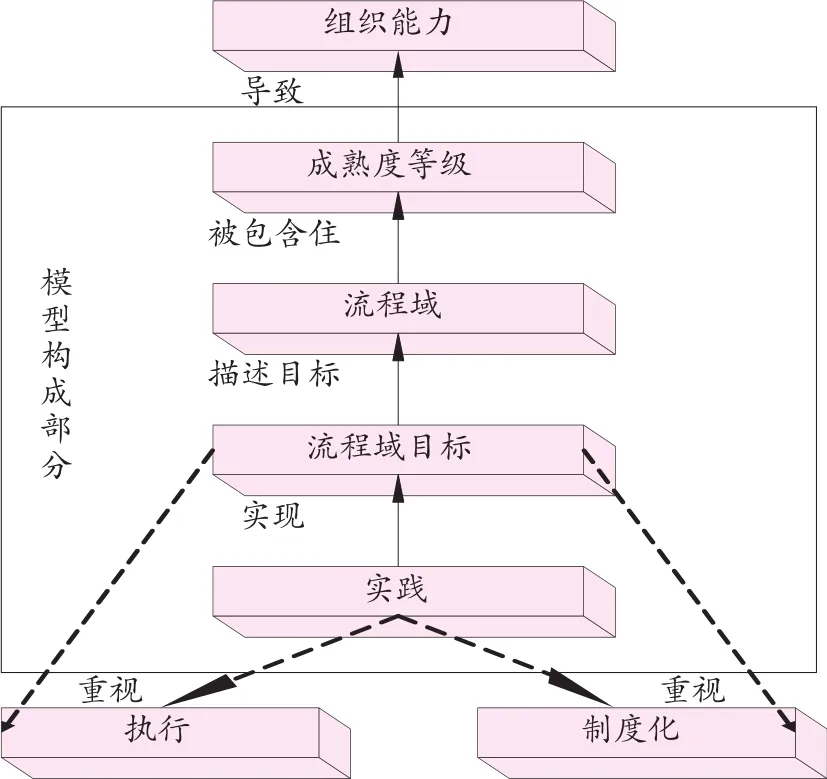

2.勝任特征反映個人能力的成熟度等級。以人力資源專業人員為例。2001年7月,美國卡耐基·梅隆大學提出了專門針對組織的人力資源管理成熟度模型,即人力資源能力成熟度模型(People Capability Maturity Model,P-CMM),如圖1所示(Bill,2001)[10]。P-CMM是基于人力資源管理相關流程域的一種分級提升的系統模型,是持續提高組織整體人力資源能力的指南。該模型假設:每種能力都來源于獨特的專業化教育或工作經驗,它隱含著組織實施關鍵經營活動的準備能力、實施這些經營活動可能得到的效果以及流程改進或技術創新投資中受益的能力。由于組織不可能在瞬間獲得所需要的所有人力資源能力,P-CMM就引入了一個分級提升的系統結構。每一個等級的P-CMM都能夠通過獨特的組織文化變革和基于人力資源管理的相關流程域(Process Area,PA)來達到一系列對實現成熟度能力有貢獻的目標,并通過與組織經營目標、績效和需要的整合而達成成熟。

3.勝任特征反映管理職能的發展曲線。勝任特征反映了管理職能的發展曲線,以人力資源管理為例。人力資源管理的發展及其職能的轉變同時帶給HR專業人員工作職責的巨大變化,并且對HR專業人員的勝任特征提出新的要求。由于人力資源職責的愈加復雜,不同層級的HR專業人員面臨不同的職責要求。這不但符合企業人力資源能力成熟度模型的階段性發展,同時也與不同層級HR專業人員的勝任特征模型相吻合。首先,基于P-CMM的相關理論,控制住高層管理人員在組織間流動的因素,P-CMM假設人力資源能力是在相關專業培訓和直接工作經驗的基礎上發展起來的,因此可以認為HR專業人員的管理層級發展是與能力成熟度等級晉升相匹配的,能力成熟度等級越高管理層級的等級也相應越高。其次,不同管理層級的HR專業人員對應不同的勝任特征模型。

圖1 人力資源能力成熟度模型的結構

三、人力資源經理的角色模型

(一)IPMA(International Personnel Management Association)模型

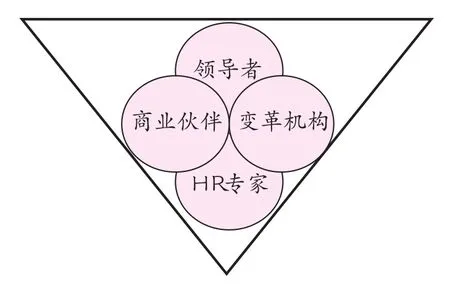

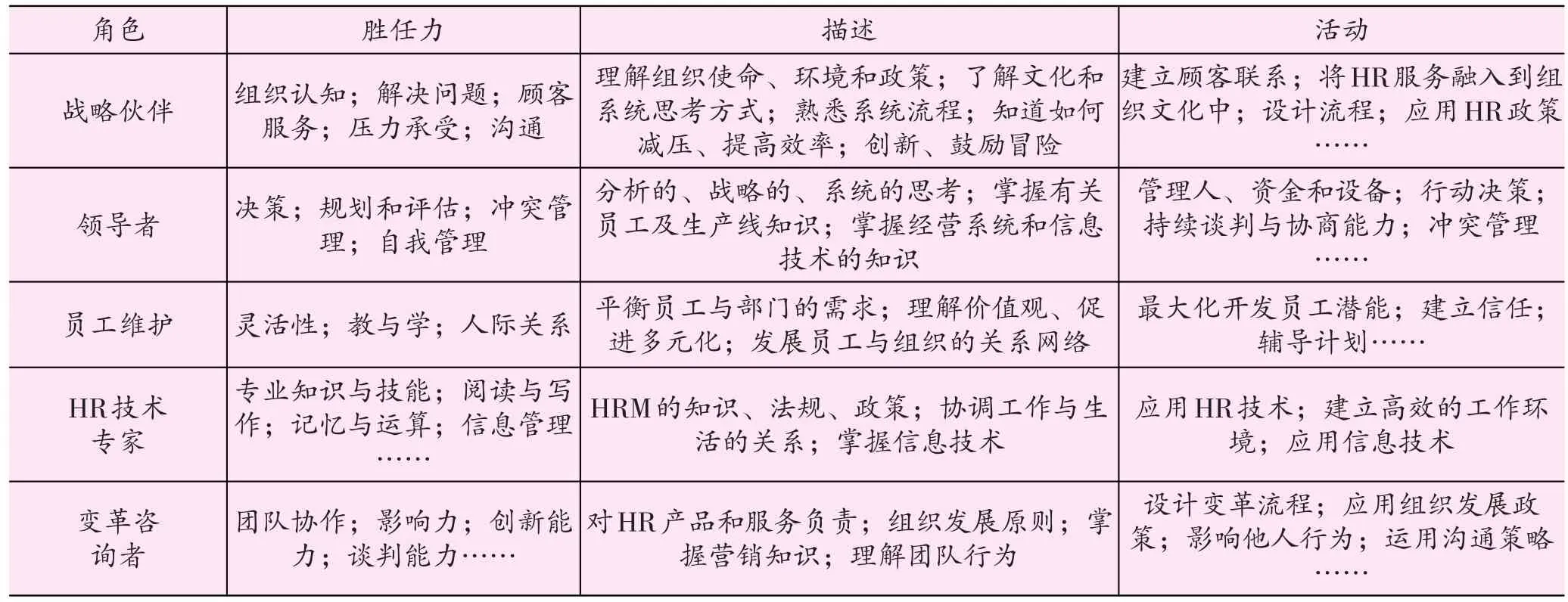

國際人力資源管理協會(IPMA)根據HRM的基本職能,劃分了四類共22項HR專業人員的勝任特征,如圖2所示。

圖2 HR勝任力模型:人力資源戰略角色

這四類人員分別是HR專家、商業伙伴、變革機構和領導者。這些職能角色包含了最基本的專業知識與技能、社會技能及管理能力(Nordhaug,1998)[11]。該模型在工作與組織環境匹配的假設下,最先提出HR專業人員應該充當變革機構的角色,協助組織結構和管理職能的變革,并且以領導者的身份促進組織變革過程中人員、管理、制度、文化等方面的整合。IPMA模型以最直接的方式描述了這種變革對管理者提出的新要求,并且將HR專業人員在變革過程中的職責進行規范化。此外,Ulrich(1995)教授提出了相似的角色模型,包括戰略伙伴、管理專家、變革推動者和雇員激勵者四種角色,涵括了戰略性人力資源管理、企業基礎建設管理、轉型與變革管理以及雇員貢獻管理四個方面的內容[12]。

(二)NAPA(National Association of Public Administration)模型

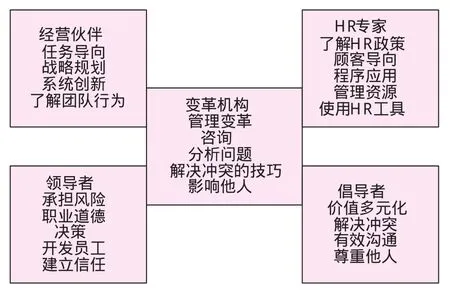

美國公共管理學會(NAPA)對IPMA模型進行了補充,也提出了HR專業人員的角色模型,如圖3所示,包括五類共30項勝任特征,分別是經營伙伴、變革機構、領導者、HR專家和倡導者(Brown,2001)[13]。NAPA模型補充了倡導者的角色,包括整合多樣化的價值觀、解決沖突及突發事件、保持良好的溝通以及尊重他人等勝任特征。該模型完善了HRM在組織中的戰略角色,并且進一步指出組織HRM變革帶來的HR專業人員勝任特征的變化。與IPMA模型一樣,NAPA模型對于勝任特征的描述過于籠統和模糊,對開發、培養以及測評這些勝任特征制造了障礙,這也是上述兩個模型的局限性。

圖3 NAPA:專業人員勝任力模型

表1 OPM人力資源勝任力模型

(三)OPM模型

為了彌補以上兩個模型的不足,OPM人力資源開發中心進一步完善了基于“角色”的HR專業人員勝任特征模型,對IPMA模型和NAPA模型進行了一次系統性整合。OPM模型將倡導者角色中包含的各項勝任特征融合到了其他角色中,并補充了員工維護角色(Moore,2002)[14]。如表1所示,OPM模型認為,HR專業人員充當了戰略伙伴、領導者、員工維護、技術專家、變革咨詢者的角色。該模型對每一種角色做出了詳細的職責描述,給HR專業人員提供了明確的行為指示,便于制定可測量的指標用于人員的選拔、培養和晉升。此外,該模型強調:勝任特征不僅僅局限于特定的角色設計,而是在HRM的各個角色之間流動和轉換的,每種角色除了需要必備的勝任特征之外,還需要具備各個角色之間通用的勝任特征。

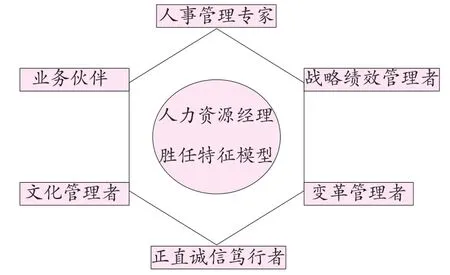

(四)國際HR研究院模型

國際人力資源管理研究院結合中國的實際情況,構建了HR經理的勝任特征模型,包括六種角色共30項具體的勝任特征(IHRI,2005)。如圖4所示,該模型認為,作為HRM專家,HR經理應能建立起有效的管理機制,改進工作進程,精簡程序,以提升HR實踐的整體效率;作為業務伙伴,HR專業人員需要成為管理層有價值的合作者,以支持戰略計劃的完成,促進管理變革,滿足顧客需要,實現組織目標;作為變革管理者,HR經理需要根據已經發生或必然要發生的變化,在組織內部進行相應的調整,以適應、促進、誘導以及管理各種變化的過程和角色;作為文化管理者,HR經理要促進知識管理與知識分享,根據實際情況和需要改變并主動適應組織文化;作為正直誠信篤行者,HR經理要本著一種中立的態度,與相關人員建立同盟關系,使員工感到安全;作為戰略績效管理者,HR經理需要運行一條潛在的服務鏈:內部質量→員工滿意→員工忠誠→提高生產率→產生價值→顧客滿意→顧客忠誠→利潤增長,以提高組織的整體效率。

圖4 國際HRM研究院的HR經理角色模型

四、人力資源經理勝任特征模型的構建

(一)基于扎根理論的編碼技術

Glaser&Strauss(1965)提出了著名的扎根理論(grounded theory)。作為質性研究的一種方法,扎根理論的宗旨是從經驗資料的基礎上建立理論,是一種自下而上建立實質理論的方法。首先,選擇大量介于宏觀理論和微觀操作性假設之間的實質理論作為依據,在研究過程中保持對理論的高度敏感,注意捕捉新的建構理論的線索。接著,在資料與資料之間、理論和理論之間不斷進行對比,根據資料與理論之間的相關關系提煉出有關的類屬及其屬性,形成初步的理論,并以此作為下一步抽樣的標準,指導下一步的資料收集和分析工作。最后,依據相關的文獻,為資料分析提供新的概念和理論框架,在原始資料、研究者的個人經驗知識和現有研究成果之間形成三角互動關系,最終完成對理論的檢驗和評價。

(二)研究樣本

本文的研究對象是企業人力資源經理,在確定訪談對象的過程中采用強度抽樣的方式(陳向明,2000)。本文確定的樣本須具備5年以上HRM工作經驗,并且在現單位的工作年限為2年以上,以此反映個人良好的工作績效。此外,樣本的選取在學歷和資格認證上也進行了強制限定。首先,要求受試者的學歷在碩士以上,若受試者為本科學歷,則必須是管理學專業;其次,必須具備人力資源管理人員的資格認證。每個樣本的訪談時間控制在90分鐘左右,剔除不成功的4個訪談樣本,有效訪談樣本為16個。

(三)數據收集

本文采用問題聚焦訪談法(PCI),PCI是根據扎根理論程序發展而來的一種數據收集方法,屬于定性的深度訪談,是半結構訪談的一種具體應用。訪談提綱的設計是PCI中最關鍵的部分。訪談提綱作為一種支持性工具,能夠增強訪談者對研究問題的記憶和引導訪談的方向。本研究的訪談提綱包括研究介紹、詢問個人信息、開放式訪談題目和結構化情境問卷四個部分。基于相關文獻,本文根據人力資源管理的四種戰略角色(人力資源專家、戰略伙伴、變革咨詢者和領導者)編制了四道開放式訪談題目。一方面用以了解被訪談者對每一種戰略角色在概念、構成及功能上的認知和理解,另一方面通過情境假設深入分析被訪談者在每一種戰略角色上可能的行為表現。

訪談中的結構化情境問卷引用自某咨詢公司已公開發表的調查問卷。根據人力資源經理的職責要求,本文選擇了其中的六個情境,并且作了相應的修改和補充。這六個情境涵括了人力資源管理活動中比較復雜的環節和較難解決的問題,其中包括人力資源管理實踐中的薪酬激勵、績效考評和勞資關系等環節,以及在管理過程中引導變革、解決臨時沖突和處理人際關系等問題。要求被訪談者在熟悉情境問題之后,按照提示闡述其內心活動、情緒體驗、可能采取的措施、應具備的知識、技能和能力以及在處理問題的過程中可能存在的影響因素,并以此提煉出人力資源經理所具備的勝任特征及其影響因素。

(四)文本編碼分析

研究者需要對全程錄音的訪談過程逐字轉化成書面文本形式。按照時間順序將聲音信號轉變為文字信號,并在文本中標注時間信息,以便檢索和核對。其中對語氣變化、動作、表情或特殊事件也加以標注。每個訪談的時間大約為90分鐘,最短的時間為68分鐘,最長的時間為105分鐘。轉錄為文本的文字字數在7500字左右,字數最多的為8900字,字數最少的為6390字。數據以文本形式導入分析軟件中。本文采用ATLAS.ti5.0軟件進行分析。

首先進行開放式編碼(open coding),數據被分解成具體的事件、觀念、行為,并用命名來表征它們。本文利用分析軟件中的建立編碼管理網絡(Network)或編碼家庭(Family)的功能來進行類屬分析。

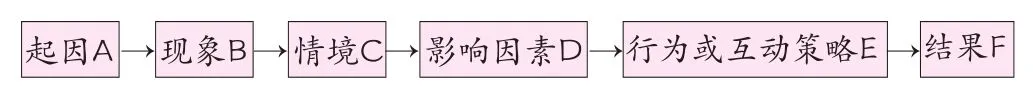

其次進行關聯式編碼(axial coding),目的在于建立概念類屬之間的相互關系,例如因果關系、相關關系、功能關系、過程關系、時間先后關系等。一般的分析范式見圖5。

圖5 文本編碼分析范式

最后進行選擇式編碼(selective coding),即在眾多的概念類屬中,發現其中起著關鍵作用的一個或幾個核心概念類屬。這些核心概念類屬具有較強的概括能力和較強的關聯能力,能夠將相關的概念類屬囊括其中,同時也是研究結果中所要報告的主題。

(五)關系網絡分析

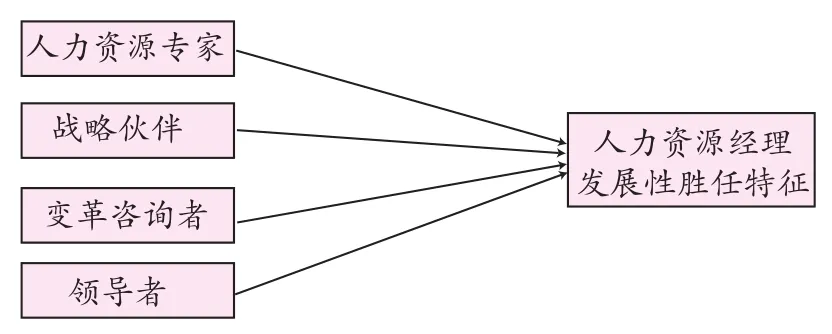

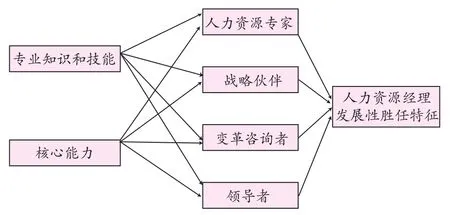

(1)選擇式編碼網絡。根據“扎根理論”的編碼原則和現有文獻,本研究基于人力資源專業人員的角色模型進行選擇式編碼。本文確定四個選擇式編碼:人力資源專家、戰略伙伴、變革咨詢者以及領導者。在訪談的過程中,通過這四個選擇式編碼的引導式提問,請受試者回答與之相關的一系列問題,并對其回答進行進一步的關聯式編碼和開放式編碼。如圖6所示,人力資源經理的勝任特征包括人力資源專家、戰略伙伴、變革咨詢者和領導者四個角色。

圖6 選擇式編碼網絡關系

(2)關聯式編碼網絡。通過訪談,基于人力資源經理對指定問題的回答,本文對訪談數據運行編碼管理,在此基礎上確定了兩個關聯式編碼:專業知識與技能和核心能力。首先,每一項選擇式編碼都分別包括這兩個關聯式編碼。如圖7所示,作為人力資源專家,人力資源經理需要具備相應的專業知識技能及核心能力;而作為變革咨詢者,人力資源經理也需要具備相應的專業知識技能及核心能力。其次,由于在各個角色之間,人力資源經理所需要具備的專業知識技能與核心能力具有較大的重復性,在進一步的開放式編碼過程中沒有按照每一個角色進行分別編碼,而是基于這四個角色進行整合與歸類。

圖7 關聯式編碼網絡關系

(3)開放式編碼網絡。通過對訪談數據的編碼分析,關聯式編碼“專業知識與技能”包括四個開放式編碼維度以及若干初級編碼。四項開放式編碼是:人力資源基本職能知識、組織結構設計、相關專業知識和相關法律法規。其中,開放式編碼“人力資源基本職能知識”包括:人力資源規劃、勝任力測評、招募與聘用、績效評價、培訓、薪酬管理、勞動關系、勞動安全、人力資源信息系統、職業生涯管理、人力資源預算和檔案管理等內容;開放式編碼“組織結構設計”包括:組織設施、工作流程、工作輪換、工作分析、工作設計和制度等內容;開放式編碼“相關專業知識”包括:心理學知識、辦公自動化應用和口頭及書面表達能力等內容;開放式編碼“相關法律法規”包括:勞動法和社會福利保障制度等相關內容。關聯式編碼“核心能力”包括11項開放式編碼,分別是:創新能力、洞察能力、合作能力、變革能力、學習能力、職業道德、溝通能力、領導能力、社交能力、決策能力和情緒智力(EI)。

五、結論與展望

通過訪談以及對訪談結果的編碼分析,本文基于人力資源管理的角色模型構建了人力資源經理的勝任特征模型。人力資源經理的勝任特征包括專業知識與技能和核心能力兩個部分。其中,專業知識與技能包括:人力資源管理職能知識、組織結構設計、相關專業知識和相關法規政策四個方面。具體包括人力資源規劃、勝任力測評、招募與聘用、績效評價、培訓、薪資管理、勞動關系、工作設計、工作流程、管理制度、工作分析、心理學相關知識、辦公自動化、口頭及書面表達、勞動法和社會福利保障制度等內容。核心能力包括:創新能力、洞察能力、合作能力、變革能力、學習能力、職業道德、溝通能力、領導能力、社交能力、決策能力、情緒智力11項能力維度。

勝任特征模型在人力資源管理活動中起著基礎性的、決定性的作用,為工作分析、人員招聘、人員考核、人員培訓以及人員激勵等人力資源管理活動提供了強有力的依據。勝任特征的發揮、發展及其有效開發促進了人力資源的價值增值,對個人及企業發展都有著重要的意義。勝任特征開發主要有兩條途徑:激勵與培訓。首先,建立基于個體勝任特征的激勵體系。包括建立合理、公正的績效管理體系,即在信任與上下級溝通的基礎上建立績效目標,在績效管理過程中給予充分的授權、指導、支持與援助,并且體現評估程序的公正與公平性;建立與知識型員工的需求相配合的價值管理體系,即基于員工的勝任特征予以評價,并以此為依據采用多元化的價值分配形式。其次,建立基于個體勝任特征的培訓體系。基于勝任特征的培訓設計,是對員工進行特定崗位所需的關鍵勝任特征的培訓,其目的是增強員工取得高績效的能力、適應未來環境的能力和勝任特征發揮的潛在能力。在培訓對象、內容及方法方面,由于不同的職位、不同行業、不同文化環境中的勝任特征模型是不同的,企業需要根據戰略發展、業務發展以及崗位職能的細節,自上而下對個體勝任特征進行分解,以此細分培訓的對象,采用人—職—組織相匹配的培訓內容和培訓方法。

在未來的研究中,除了開發與發展組織內部核心管理崗位的勝任特征模型之外,還需要進一步探究影響勝任特征模型及其構建的主要因素,以便更加有效地構建管理者的勝任特征模型,并在可預測及可控制的情境下,有效地開發與發展管理者的勝任特征。

[1] McClelland D C.Testing for competence rather than for intelligence[J].American Psychologist,1973,28(1):1-14.

[2] McClelland D C,Boyatzis R E.Leadership motive pattern and long-term success in management[J].Journal of Applied Psychology,1982,67(6):737.

[3] Boyatzis R E.Rendering into competence the things that are competent[J].American Psychologist,1994,(49):64-66.

[4] Spencer L M,Spencer S M.Competence at work:models for superior performance[M].New York:John Wiley&Sons,Inc.,1993.

[5] Ledford G E.Paying for the skills,knowledge,and competencies of knowledge workers,Compensation and Benefits Review,1995,27(4):55-59.

[6] Duncan G C,Richard O M,James L M.Saber:The development of information-based competence and execution of information-based competition[J].IEEE Annals of the History of Computing,1995,17(3):30.

[7] Richard J M.Everything you want to know about Competency Modeling[J].Training&Development,1997,(8):75.

[8] Sandberg J.Understanding human competence at work:an interpretative approach[J].Academy of Management Journal,2000,(43):9-25.

[9] 王重鳴,陳民科.管理勝任力特征分析:結構方程模型檢驗[J].心理科學,2002,(5):513-518.

[10] Bill C.People capability maturity model[M].SEI Joint Program Office,2001:48.

[11] Nordhaug O.Competence specificities in organizations[J].International of Management&organization,1998,(28):8-29.

[12] Ulrich K.The role of product architecture in the manufacturing firm[J].Research Policy,1995,24(3):419.

[13] Brown D,Perrin T.Using competencies and rewards to enhance business performance and customer service at the standard life assurance company[J].Compensation and Benefits Review,2001,33(4):14-25.

[14] Moore D R,Ahmed N,Wilson M A.Indigenous materials and techniques database(imted):A sustainability data aid for designers[J].International Journal of Environmental Technology and Management,2002,2(1-3):177.