EICU病人院內轉運并發癥原因分析及護理對策

鐘娟 梁金清 袁麗秀

(廣西醫科大學第一附屬醫院急診科,廣西 南寧530021)

EICU病人具有病情危重、疾病發展變化快、出現并發癥多、兇險等特點,在搶救治療中,由于受技術條件所限,一些診療手段無法在床邊進行,必須將危重病人轉運到相關輔助科室進行診斷性檢查或治療,在轉運的過程中具有一定風險。對病情復雜的ICU病人來講,從ICU轉運到其他科室的風險很高,據報道,ICU病人與轉運有關的并發癥高達75%[1]。為此,筆者對我院EICU 2009年2月~2011年元月328例危重癥病人院內轉運途中出現的并發癥進行原因分析,并提出護理對策,總結報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2009年2月~2011年1月,我院EICU危重病人院內轉運328例,其中,男186例,女142例,年齡24~85歲,平均(61.2±11.5)歲。所有病人均為患有單個或多個重要臟器功能障礙的危重癥病人,均由護士、醫生護送轉運。轉運地:院內CT室、MRI室、纖維胃鏡室、介入室、手術室等。

1.2 方法 采用前瞻性與回顧性調查分析的方法,病人出現的并發癥以患者的主訴、轉運途中監測的數據及患者出現的癥狀為依據。根據研究目的,設計規范化的調查登記表,對每一位外出檢查治療的ICU病人填寫調查表格,再由專人調查校對后進行統計分析。

2 結果

2.1 EICU病人院內轉運并發癥發生率 328例EICU病人轉運,出現與轉運有關的不同程度并發癥50例,發生率為15.24%。其中,心跳呼吸驟停2例,占轉運并發癥的4%;呼吸困難、SPO2下降11例,占轉運并發癥的22%;血壓波動大于20%19例,占38%;顱內壓增高4例,占8%;痰多、惡心、嘔吐致人工氣道梗阻7例,占14% ;骨折部位移位2例,占4%;氣管插管移位2例,占4%;墜落傷1例,占2%;血透置管脫落致穿刺點出血1例,占2%。檢查結束患者返回病房途中出現造影劑過敏1例,占2%。

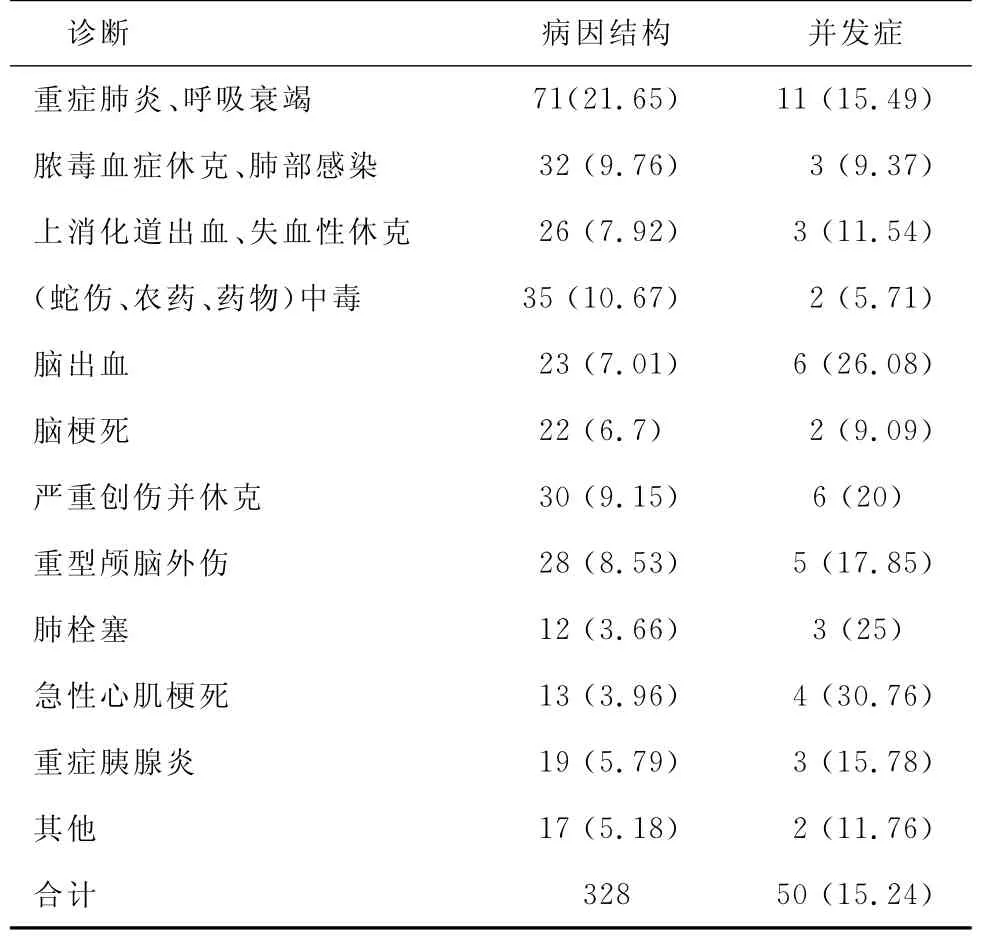

2.2 病人轉運原發病中病因構成 328例EICU危重癥病人,原發病中病因構成比及并發癥發生率(表1)。

表1 328例危重病人原發病中病因構成比及并發癥發生率n(%)

從表1可見,危重病人轉運途中出現并發癥,與患者原發病有關。其中以急性心肌梗死、腦出血、肺栓塞病人轉運并發癥發生率最高,分別為30.76%、26.08%和25%。

3 危重癥病人院內轉運并發癥原因分析

3.1 疾病因素 由于危重癥患者病情復雜、兇險、變化快,存在監測治療設備限制及轉運路途顛簸原因,可引發呼吸、心血管、神經及胃腸系統不同程度的病情變化[2]。

3.2 與護理措施不當的有關因素

3.2.1 轉運前未充分評估病情,搶救設備和藥品準備不足,延誤搶救時機。

3.2.2 體位不正確 呼吸困難者未取半臥位,致呼吸困難加重;休克患者未采取休克臥位,致使血壓下降;顱腦外傷患者在運送中沒有給予頭高足低位,加重了腦水腫和腦出血;昏迷嘔吐患者未取側臥位或頭偏向一側位,引起嘔吐物阻塞呼吸道,導致窒息。

3.2.3 運送方法不當 骨折部位未固定或固定不規范,搬運方法不正確,導致患者出現骨折部位移位。對煩躁的病人未使用約束帶適當固定,未及時采取有效防護措施,造成病人墜落傷。

3.2.4 急救設備不完善,儀器蓄電池備用不足。機械通氣患者氧氣準備不充分,導致監測治療措施中斷及患者出現缺氧、呼吸困難、SPO2下降,甚至耽誤搶救時機。

3.2.5 病人管道不暢、固定不牢靠。特別是人工氣道、靜脈通道、吸氧管道等,人工氣道不暢的主要原因為未及時清理呼吸道分泌物,導致痰堵阻塞;輸液欠通暢,血管活性藥物速度不均引起血壓波動;吸氧管道折疊、扭曲,致血氧飽和度下降,病人出現缺氧。病人管道固定不牢靠致管道移位及脫落,嚴重者導致穿刺點大出血。

3.2.6 護士在轉運途中責任心不強,觀察病情不仔細,未能密切監測患者生命體征、及時發現病情變化,轉運途中監護措施落實不到位,以至出現嚴重的并發癥。

3.2.7 醫護人員專業基礎知識薄弱,急救技能及應變能力差,病人轉運途中突發病情變化時不能及時采取有效的急救措施,導致不良后果[3]。

3.3 其他 與患者自身因素有關,如出現造影劑遲發的過敏反應。

4 護理對策

4.1 評估患者病情 評估患者病情,內容包括:病人的意識狀態、瞳孔、生命體征、血氧飽和度、用藥情況(特別是血管活性藥物)[4],途中可能會出現的并發癥。清醒患者應向其說明外出檢查的目的及注意事項,了解患者的心理狀態,取得其合作。待患者或家屬在知情同意書上簽字后,方可轉運病人。

4.2 準備用物 (1)急救藥品:多巴胺、腎上腺素、異丙腎上腺素、阿托品、尼可剎米、洛貝林、利多卡因、地塞米松、碳酸氫鈉等;(2)根據病人病情備:升壓藥物、降壓藥物、鎮靜藥物、過敏藥物、抗心律失常藥物及擴容、脫水利尿劑;(3)搶救器械:氧氣瓶或氧氣袋、面罩、簡易呼吸囊、氣管插管包、吸痰裝置、便攜式心電監護儀、除顫儀及呼吸機、脈搏血氧計、微量推注泵。保持各類儀器設備性能良好,是保證轉運成功的重要因素[5]。

4.3 轉運 轉運時保持平車車速平穩,防止顛簸,上下坡時患者頭部始終在高處端,以免引起患者不適。注意保暖,對煩躁不安的病人,予以鎮靜、約束,以防病人墜落傷。

4.4 體位 (1)呼吸困難者取半臥位或半坐位,以利于呼吸;(2)休克病人取仰臥中凹位;(3)顱腦損傷者取頭高足低位,以防腦水腫和腦出血;(4)昏迷嘔吐患者取側臥位或頭偏向一側,以防舌根后墜或分泌物阻塞呼吸道;(5)胸部外傷者取半臥位或傷側向下的低斜坡位,以減輕呼吸困難;(6)腹部外傷取仰臥位,膝下墊高,使腹部松弛,以減輕傷口疼痛。

4.5 密切監測患者生命體征 主要是對呼吸、循環情況的觀察,如心電監護、血壓、血氧飽和度監測,觀察病人的面色、瞳孔、意識、末梢循環等。我們發現,急性心肌梗死、腦出血、肺栓塞病人轉運并發癥發生率最高,故要加強對并發癥的監測。

4.6 途中保持各種管道通暢 避免折疊、扭曲、受壓,并妥善固定。及時清除呼吸道分泌物,保持人工氣道通暢,根據患者的情況及時調整呼吸機各參數。使用微量推注泵應保持速度均勻,特別是血管活性藥物,以穩定血壓。患者過床前后注意觀察深靜脈管道有無固定牢靠,嚴防管道移位及脫落導致穿刺點大出血。

4.7 心理護理及病情記錄 轉運過程中要給予病人足夠的心理關懷,穩定其不良情緒。認真做好轉運途中的病情記錄,如患者監測指標數值、意識活動狀態及檢查治療期間情況。

4.8 轉運途中出現并發癥的處理 一旦出現嚴重并發癥,應就地搶救,同時與有關科室聯系,以便得到專科的救治。轉運途中嚴重并發癥的處理:(1)出現室顫致心跳呼吸驟停:立即電除顫,緊急心肺復蘇術,建立靜脈通道,遵醫囑使用急救藥物,糾正缺氧,糾正酸堿平衡紊亂;(2)呼吸困難、SPO2下降:密切觀察病人呼吸情況,取半坐臥位,根據呼吸機報警原因,正確調節呼吸機各參數,痰液堵塞致通氣不足者,清除呼吸道分泌物,適當調高呼吸機氧濃度;(3)顱內壓增高:降低顱內壓,減輕腦水腫,遵醫囑予20%甘露醇快速靜滴,頭偏向一側,保持呼吸道通暢,清除口腔分泌物,減少血壓波動,控制高血壓。

5 體會

為了對危重病人更好地進行診斷、治療,臨床常需院內轉運。對于外出檢查的病人,應將病人的情況綜合起來,進行轉運意外評估,權衡利弊,只有在病情許可的情況下才能轉運病人。

本組328例EICU病人外出院內檢查出現并發癥50例,分析原因與患者本身疾病因素及護理人員采取護理措施不當有關。其中以急性心肌梗死、腦出血、肺栓塞病人轉運并發癥發生率最高,分別為30.76%、26.08%和25%。因此,患有循環、呼吸或中樞神經系統疾病者轉運風險較大,需密切觀察病情。排除患者本身疾病因素外,與護理措施不當等因素有關,如:轉運前未充分評估;運送方法、體位不當;病人管道不暢、固定不牢靠;病情觀察不仔細,急救設備不完善;醫護人員急救技能及應變能力差等。

我們的體會是:轉運前認真評估病情,預計途中可能發生的并發癥,才能實施有效地搶救處理。外出前備齊搶救用物,保持儀器設備性能良好。在轉運過程中,對病人體位、途中病情的觀察、維持生命體征平穩及保持管道的通暢、保證血管活性藥物及時進入體內,轉運時認真的觀察患者病情,均為有效安全轉運的護理措施。一旦途中出現嚴重并發癥,應就地救治,同時與有關科室聯系,以便得到專科及時的搶救。對危重病人外出檢查采取相應安全轉運護理對策,可以提高危重病人外出檢查時的安全性,減少并發癥的發生。

[1]Evans A,Winslow EN.Oxygen saturation and Hemodynamic Response in Critically.Mechanically Ventilated Adults During Intrahospital Transport[J].AJ of Critical Car,1995,15(4):106.

[2]李素玲.機械通氣患者院內轉運呼吸道的安全管理[J].護士進修雜志,2009,24(16):1467-1468.

[3]李紅麗,邵力偉,劉國紅.急危重病人轉運的護理風險及管理對策[J].護士進修雜志,2007,22(16):1469-1471.

[4]邱玲麗.神經外科危重患者院內轉運的安全護理[J].中國基層醫藥,2008,15(10):1756.

[5]容桂榮,肖軍.危重病人院間轉運的研究現狀[J].中華護理雜志,2007,42(7):653-655.