應用依達拉奉治療急性缺血性卒中療效觀察

林舜忠 鄭澤雄

缺血性卒中是常見的卒中類型,尤其是急性缺血性卒中是其最常見臨床類型,如不給予積極有效的治療可危及生命或導致不可逆的神經功能缺損,嚴重影響患者日常生活。目前治療以改善缺血區血液灌流及保護受損的神經細胞為主,改善缺血區血液灌流主要以溶栓為主,但是嚴格的溶栓時間窗限制了其在臨床的應用。我們在抗血小板聚集的基礎上加用具有神經保護作用的依達拉奉,取得良好效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2010年1月至2011年3月我院收治發病 24 h以內缺血性腦卒中患者147例,均符合1995年全國第四屆腦血管疾病會議通過的缺血性腦卒中診斷標準[1]。均排除年齡>80歲、有腦腫瘤、嚴重肝腎疾病、心肌梗死、心功能衰竭或其他器官功能衰竭者。隨機分為:治療組74例,男 44例,女30例,年齡31~78歲,平均(60.1±12.3)歲;對照組73例,男42例,女31例,年齡34~77歲,平均(57.9~10.8)歲。兩組性別、年齡、高危因素、發病時間等差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療 (1)基礎治療:有高血壓病、糖尿病、冠心病、高脂血癥等原發病者,給予相應對癥治療。(2)分組治療:治療組阿司匹林100 mg,1次/d口服,依達拉奉30 mg,2次/d靜脈滴注、連用2周,阿魏酸鈉0.3 g,1次/d靜脈滴注、連用2周;對照組阿司匹林100 mg,1次/d口服,阿魏酸鈉0.3 g,1次/d靜脈滴注、連用2周。

1.3 觀察指標 觀察并記錄兩組患者治療2周、出院后3個月肢體和(或)言語功能恢復及藥物不良反應情況。

1.4 療效評定 根據臨床癥狀評價療效,設治療2周、出院后3個月2個觀察點。有效:肢體及言語功能恢復,生活基本自理。無效:肢體和(或)言語功能障礙較住院無變化或加重。

1.5 統計學方法 應用SAS 6.12統計軟件包處理數據。計數資料比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

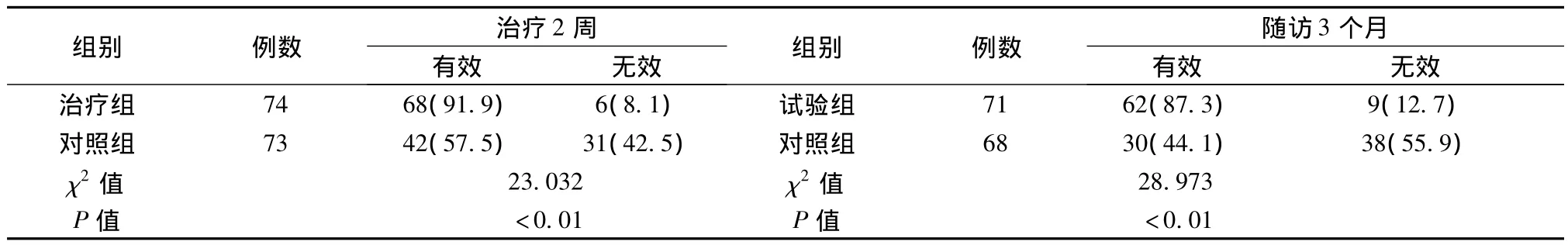

2.1 臨床療效 治療2周時,治療組有效率明顯優于對照組(P<0.01);隨訪3個月時失訪8例(治療組3例,對照組5例),治療組有效率仍明顯優于對照組(P<0.01)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較(例,%)

2.2 不良反應 治療中兩組出現胃腸道反應各4例,加用質子泵抑制劑后好轉;治療組出現血尿素氮、肌酐輕度增高5例,停藥后復查降至正常;未出現肝功能損害及其他不良反應。

3 討論

缺血性腦卒中的發病機制及其治療一直是研究重點,由于溶栓時間窗的限制,對失去溶栓機會的患者而言,具有確切神經保護作用的治療就顯得尤為重要。依達拉奉是通過清除腦缺血時細胞膜產生的過剩羥自由基,抑制細胞膜的脂質氧化,從而通過清除自由基來保護細胞膜免受氧化損傷,減輕神經功能障礙。急性腦梗死后,神經功能缺損可有不同程度的自行改善,目前認為殘存腦組織的可塑性起關鍵作用。依達拉奉具有腦保護作用,能夠促進腦梗死后神經功能的恢復,可能與依達拉奉促進神經可塑性物質基礎的表達有關,也表明依達拉奉在清除自由基的同時,可能通過某種途徑影響微管結合蛋白2(MAP-2)的表達[2]。在缺血性卒中急性期,自由基是造成急性缺血一再灌注不可逆損傷的主要因素,研究征明依達拉奉具有以下功能:清除缺血一再灌注后腦內具有高度細胞毒性的羥基集團;抑制缺血后梗死區遲發性神經元死亡;抑制脂質過氧化,顯著縮小梗死面積,減輕血腦屏障的破壞和能量生成障礙;抑制炎性介質白三烯的生成,明顯減輕缺血一再灌注所致的腦水腫[3]。

本研究患者發病24 h內、在抗血小板聚集的基礎上積極使用依達拉奉,患者無明顯的不良反應及中止治療者,說明該藥有較好的安全性及依從性,治療組患者肢體和(或)言語功能恢復情況明顯優于對照組,治療2周及隨訪3個月時有效率達分別達91.9%、87.3%,說明療效肯定,值得臨床推廣。

[1]全國第四屆腦血管疾病學術會議.各類腦血管疾病的診斷要點.中華神經科雜志,1996,29(6):376.

[2]于旭.局灶性腦缺血微管相關蛋白2表達及依達拉奉保護作用的研究.中國實用醫藥,2008,3(34):108-109.

[3]邢海波,李剛.依達拉奉多器官保護作用及其機制的研究新進展.中日友好醫院學報,2006,35(5):305-307.