LEEP刀治療重度宮頸糜爛術后應用保婦康栓臨床效果分析

連海麗

宮頸糜爛是常見的婦科疾病,嚴重影響到患者生活質量,甚至影響到患者健康和生育。宮頸粘稠分泌物影響精子穿過,導致不孕。本文觀察LEEP刀治療重度宮頸糜爛術后應用保婦康栓臨床效果,現(xiàn)報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇我院2009年2月至2011年2月重度宮頸糜爛患者120例,以上患者均為非妊娠婦女,術前均進行宮頸細胞學檢查和陰道鏡檢查,以上患者根據(jù)宮頸糜爛面積分度,均為重度糜爛患者。同時排除宮頸上皮瘤樣病變患者、其他婦科急性炎癥疾病患者。以上患者被隨機分為觀察組和對照組。其中觀察組60例,年齡為21~46歲,平均年齡為(34.8±5.7)歲;對照組患者60例,年齡為20~47歲,平均年齡為(35.7±4.8)歲;兩組患者在年齡、疾病嚴重程度等方面比較,差異無統(tǒng)計學意義,具有可比性。

1.2 方法 對照組采用單純LEEP刀治療,觀察組LEEP刀術后給予保婦康栓,陰道置入,1粒/d,8 d為1個療程。LEEP刀術:患者月經干凈后3~7 d,患者術前要排空尿液,取膀胱截石位,常規(guī)術前準備。宮頸充分暴露,宮頸分泌物擦拭干凈。確定儀器運轉正常。單純性糜爛直接采用球狀電極對糜爛面進行超高頻電刀清除。乳突型和顆粒型糜爛采用球狀電極行清除糜爛面,再用球狀電極從宮頸糜爛面外1 mm開始,經糜爛面全部在高頻電刀下清除,深度約為2 mm。術后口服喹諾酮類抗生素及甲硝唑,連續(xù)服用3天。對照組LEEP刀治療術后創(chuàng)面涂碘伏。兩組患者術后2個月內禁止進行性生活、盆浴等。定期復查,觀察糜爛面改變情況。

1.3 療效判斷標準 患者治療后糜爛面消失,宮頸光滑,采用碘溶液對宮頸染色全部著色,為痊愈;患者治療后糜爛面較治療前縮小,Ⅲ度轉為Ⅱ度;或乳突型、顆粒型變?yōu)閱渭冃停瑸橛行?患者治療后糜爛面較治療前沒有改變,為無效。

1.4 統(tǒng)計學方法 采用SPSS 14.0統(tǒng)計學軟件包對所有數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計學處理,率比較采用卡方檢驗,P<0.05,顯示差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

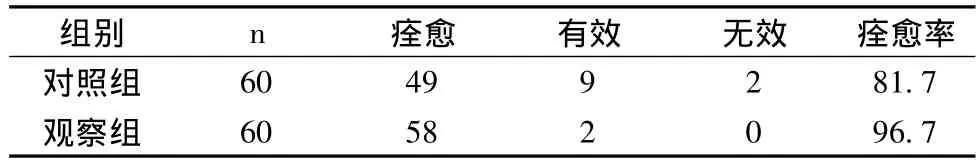

2.1 兩組患者治療后2個月臨床效果評定結果。觀察組痊愈率與對照組比較,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者臨床治療效果評定結果(例,%)

2.2 兩組患者術后陰道出血時間比較 排除正常月經出血時間情況下,觀察組患者術后陰道出血時間平均為(7.5±3.4)d;對照組平均時間為(14.2±4.1)d。觀察組術后陰道出血時間與對照組比較,差異有統(tǒng)計學意義(P>0.05)。

2.3 兩組患者脫痂期出血量情況比較 觀察組術后脫痂期出血大于月經量共2例,發(fā)生率為3.3%;對照組術后脫痂期出血大于月經量共10例,發(fā)生率為16.7%;觀察組回溯后術后脫痂期出血大于月經量發(fā)生率與對照組比較,差異有統(tǒng)計學意義(P>0.05)。

2.4 兩組患者術后感染情況比較 觀察組術后發(fā)生感染1例,發(fā)生率為1.6%;對照組術后發(fā)生感染8例,發(fā)生率為13.3%;觀察組術后感染發(fā)生率與對照組比較,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。

3 討論

宮頸糜爛是生育期婦女常見的婦科疾病,宮頸糜爛會影響到患者健康和生存質量,再者,宮頸糜爛時粘稠膿性分泌物影響精子通過,導致患者不孕。研究表明,宮頸糜爛可使患者患宮頸癌的機率增加,屬于誘發(fā)宮頸癌的高危因素[1]。宮頸糜爛最常用的有效治療方法是物理治療,LEEP刀是一種新型的物理治療方法,LEEP刀在宮頸糜爛治療方面越來越廣泛。LEEP刀是利用電極尖端產生的高頻電波,在接觸身體的瞬間,在組織吸收電波時產生高熱,而沒有電流通過機體的危險,從而切割組織同時有止血效果。LEEP刀手術過程中對鄰近組織損傷小、產生的瘢痕小、術后并發(fā)癥也少、術后宮頸美觀。所以,LEEP刀手術治療效果好,患者治愈率高[2,3]。

保婦康栓屬于純中藥制劑,主要由莪術油和冰片組成。研究表明,應用保婦康栓后宮頸糜爛面的柱狀上皮發(fā)生壞死、脫落,而后鱗狀上皮長出;保婦康栓還能促進糜爛面血液供應,提高吞噬細胞能力,促進糜爛面修復,加快糜爛面愈合。

本文結果表明,觀察組術后應用保婦康栓后,觀察組患者糜爛面愈合情況顯著優(yōu)于對照組,說明保婦康栓能夠提高重度宮頸糜爛患者Leep刀術手術治療效果,提高預后,減少術后副作用,值得借鑒。

[1]李娟清,石一復.子宮頸炎性病變.中國實用婦科與產科雜志,2004,20(7):387.

[2]王永紅.LEEP刀與微波治療在宮頸糜爛治療中的臨床體會.中國醫(yī)藥指南,中國醫(yī)藥指南,2010,8(l6):107-108.

[3]王燕,吳強.LEEP刀治療重度宮頸糜爛的臨床分析.現(xiàn)代醫(yī)學,2008,36(5):315-316.