樓市“冰點”或至

文/王聞丹

樓市“冰點”或至

文/王聞丹

轉型的房產企業必須以長遠發展為根本目標,轉向國家重點扶持的戰略型新興產業為宜

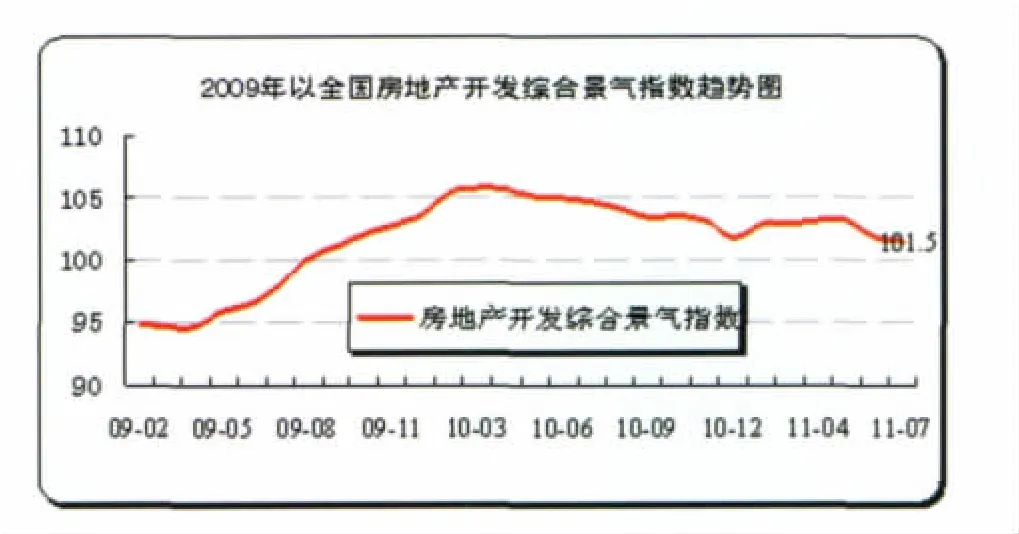

房產商近日的日子明顯不好過。有消息說,諸暨房企凱翔集團因資金鏈斷裂宣布破產,敲響了房地產市場的警鐘。數據顯示,2011年7月全國房地產開發景氣指數僅為101.5,創2010年以來最低。當月全國房地產開發投資5623億元,較6月的7513億元環比下降25.2%。

房地產調控步步緊逼,“不差錢”的房產商感到陣陣寒意。據渣打銀行最新調研顯示,在30家開發商中,有7成多的企業感到緊張或擔憂,只有2家企業表示良好,這主要有以下幾點原因:資金來源受阻。去年以來信貸收縮、預售資金專戶監管,切斷了房企以往開發模式中的兩大主要資金來源,只能通過房產信托和其他融資機構籌措資金。今年上半年,全國房產自籌資金同比增長32.7%,較年初提高了11.3個百分點。融資成本提高。媒體報道,當前銀行的房地產開發貸款平均利率是8.8%,而信托公司和其他融資機構的利率在10%和30%之間,平均為17.5%,是銀行利率的一倍。即使是有幸拿到了銀行貸款,也不可能是基準利率,只能是給銀行和放款人打工而已。房產信托、境外融資渠道受到更嚴格限制。近日,四大國有銀行發文叫停房地產信托業務,中國國家外匯管理局也已暫停受理境內地產公司為境外子公司提供債券發行擔保的申請,房產企業通過信托以及境外融資的路徑也被切斷。

樓市調控是政府、企業以及購房者三方博弈的過程。去年以來,中央陸續推出區別化信貸、限購令以及資金緊縮等措施調控樓市;企業或加大開發速度,或推出存抵優惠(實際優惠較少),以期能撐過最難熬的時期;購房者則無法辨別調控是否為一時之舉,何時出手才更為合適。

當前中央政府陸續加碼調控政策,調控房產之決心可見一斑。一是在國內外經濟因素不確定的情況下,中央政府仍表示樓市調控不放松,特別是信貸政策不放松。二是將限購令擴大至三、四線城市,破滅了房企將三、四線城市作為銷售重點區域的思路。三是國家銀監會主席劉明康發表言論,指出銀行系統可以承受房價下降50%的壓力,這或許可以理解為政府的吹風行為。

加大保障性住房建設也是政府調控的重點內容。2011年全國開工建設1000萬套,開啟了我國保障房建設的新時代。“十二五”期間,浙江將開工建設各類保障性安居工程住房76萬套、5550萬平方米,新增廉租住房貨幣補貼家庭16萬戶,相應投資達1900億元左右。“十二五”期間的建設目標幾乎與過去幾十年持平(浙江歷年累計僅解決77萬戶城市中低收入家庭的住房問題)。如此大規模的建設,對于以往一直打著“剛需房、婚房”等銷售名義的房產企業來說,無疑被分去了很大一部分的可開發市場。

據杭城某上市房企銷售經理透露,房企內部預測樓市可能將于年底前出現較為實質的降價行為。浙江省發改所卓勇良所長一次閑聊時,更是說如果以2009年初的樓價為底線,樓市完全有可能降價40%-60%左右,但是即使降價,買樓的人可能也不一定多。

部分房企已做好轉行準備,這是開發商在房產行業受到國家政策調控之下所作的相對理性選擇。一些原以實業為主的企業,因房產領域的利潤減少而回歸實業發展,而主營房產的企業則將通過市場化競爭實現優勝劣汰。

必須指出的是,轉型的房產企業必須具備較強的戰略眼光,以長遠發展為根本目標轉向國家重點扶持的戰略型新興產業為宜。誠然,浙江企業具有快速挖掘利潤最高產業的敏感度,如較多企業投向當前利潤較高的“挖礦”運動,但這同樣也有可能是一種缺陷。如果僅僅因當前國際原材料價格持續高漲而選擇“涉礦”,卻不考慮更深層次的產業發展,對于企業自身和浙江經濟發展來說都是不利的。

(供稿:浙江省發展和改革研究所)