某高層建筑抗震設防類別提高后加固設計

馮遠麗

(貴州省建筑設計研究院,貴州貴陽550002)

1 工程概況

1.1 建筑現(xiàn)狀

某高層公寓樓位于貴州省貴陽市金陽新區(qū),建筑面積1.8×104m2,地下 2 層,層高分別是 4 .4m、5.5m,地面上 2 5層,1至3層層高4.2m,4層層高4.5m,以上各層層高3.0m,房屋檐口高度80.1m。結構型式為鋼筋混凝土框架-剪力墻結構,樓蓋為全現(xiàn)澆一般鋼筋混凝土梁板結構,基礎型式為人工挖孔樁,基礎持力層為中風化白云巖,基礎平均埋深9.9m。該建筑工程所建地抗震設防烈度6度第1組,設0.05g,計基本地震加速度值為 抗震設防類別為標準設防類(丙類),場地土類別為Ⅱ類,基本風荷載值0.35 kN/m2。

1.2 建筑使用功能改變

公寓樓設計時間為2008年3月,設計當初大樓功能定性為普通公寓樓。原設計依據(jù)GB 50223-2004《建筑工程抗震設防分類標準》,抗震設防類別定義為標準設防類即丙類,根據(jù)GB 50011-2001《建筑抗震設計規(guī)范》第6.1.2強條表6.1.2,結構抗震等級:框架3級、剪力墻3級。

2009年10月當公寓樓修建至第10層時,建設單位提出改變公寓樓使用功能,擬由普通公寓樓改為學生公寓樓及學生餐廳使用。當時正逢我國經歷了2008年“5·12”汶川8.0級特大地震,造成特大人員傷亡及大量房屋建筑垮塌,其中,中小學學校建筑破壞嚴重,部分校舍倒塌,據(jù)初步統(tǒng)計,該次地震造成四川地震區(qū)受損學校數(shù)約13 779處,總面積21 900×104m2,其中嚴重破壞校舍面積約占38%約8 322×104m2,倒塌校舍面積約占3.8%約832×104m2。國家領導及教育部決定:痛定思痛,吸取教訓,全面提高我國學校建筑的抗震能,《力 因此很快調整了當時執(zhí)行的 建筑工程抗震設防分類標準》及《建筑抗震設計規(guī)范》,意在提高學校建筑的安全度。

2 抗震類別、構造等級提高

修改設計時間2009年11月,按照修改后的GB 50223-2008《建筑工程抗震設防分類標準》第6.0.8條“教育建筑中幼兒園、小學、中學的教學用房以及學生宿舍和食堂,抗震設防類別不低于重點設防類”及黔建設通【2009】428號文件要求“中學的學生宿舍、餐廳抗震設防類別不低于重點設防類”,再根據(jù)GB 50223-2008《建筑工程抗震設防分類標準》第3.0.2強條,該公寓樓由原設計的標準設防類提高至了重點設防類,再根據(jù)GB 50223-2008《建筑工程抗震設防分類標準》第3.0.3-3強條“重點設防類應高于本地區(qū)抗震設防烈度一度的要求加強其抗震措施;……同時應按本地區(qū)抗震設防烈度確定其地震作用。”因此按照調整后設計規(guī)范,該公寓樓需按7度加強抗震構造措施,同時按照GB 50011-2001(2008年版)《建筑抗震設計規(guī)范》第6.1.2強條表6.1.2,框架、剪力墻抗震等級由原設計的三級提高至了二級。

3 按照提高后的結構抗震類別及構造等級復核原設計

根據(jù)建設進度,建設單位提出調整房屋建筑使用功能之時,大樓已經修建至地面上10層,因此需對房屋建筑的底部加強部位,-9.90m~17.15m標高即地下室-2層至地面上4層框架及剪力墻抗震構造措施進行復核,復核結果如下。

(1)軸壓比限值,按照GB 50011-2001(2008年版)《建筑抗震設計規(guī)范》第6.3.7條(表6.3.7),原設計框架柱抗震等級3級,軸壓比控制限值為0.95,提高至2級后其軸壓比限值為0.85;原設計剪力墻抗震等級3級,設計當初規(guī)范對3級剪力墻軸壓比沒有要求,提高至2級后按照GB 50011-2001(2008年版)《建筑抗震設計規(guī)范》第6.4.5條其軸壓比限值為0.60。經復核結構計算結果,查實原設計框架柱、剪力墻軸壓比均在新規(guī)范限值內,因此框架柱、剪力墻截面尺寸滿足新規(guī)范要求,無需加固。

(2)框架柱配筋率,按照 G B 50011-2001(2008年版)《建筑抗震設計規(guī)范》第6.3.8強條(表6.3.8-1)規(guī)定,提高至2級后框架柱最小配筋率:角柱1.0%、中柱、邊柱0.8%,經復核原設計框架柱配筋率滿足新規(guī)范規(guī)定,無需加固。

(3)剪力墻截面厚度,需滿足GB 50011-2001(2008年版)《建筑抗震設計規(guī)范》第6.4.1條規(guī)定,經復核原設計剪力墻截面厚度滿足新規(guī)范規(guī)定,無需加固。

(4)剪力墻構造邊緣構件及約束邊緣構件設置復核,原設計剪力墻抗震等級3級,結構全高僅需設置構造邊緣構件,剪力墻抗震等級提高至2級后,根據(jù) GB 50011-2001(2008年版)《建筑抗震設計規(guī)范》第6.4.6-1條,需在“抗震墻結構,一、二級抗震墻底部加強部位及相鄰的上一層……設置約束邊緣構件”,即在建筑的-9.90~17.15m標高設置約束邊緣構件。由于原來設計時規(guī)范對此沒有要求,因此設計當初剪力墻未設置約束邊緣構件,故需復核該部位邊緣構件配筋及配箍是否滿足約束邊緣構件要求。

(5)約束邊緣構件配筋及配箍率需滿足GB 50011-2001(2008年版)《建筑抗震設計規(guī)范》第6.4.7條規(guī)定,故原設計邊緣構件的實際配筋配箍需按照第6.4.7條進行補足,對已經施工完畢而又需要補足的約束邊緣構件,目前只有采用補強加固措施進行補足。

復核結果表明:該建筑整體結構體系、剛度、樓層位移比及多數(shù)結構構件的原設計截面及配筋等均能滿足業(yè)主調整大樓使用功能后相關設計規(guī)范的要求,僅有部分剪力墻約束構件配筋或配箍不滿足要求,需進一步進行加固處理。

4 補強計算

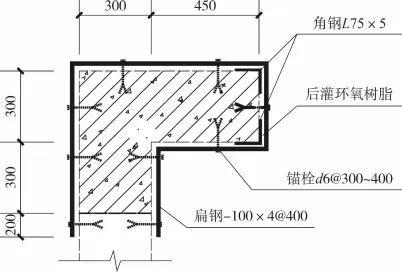

4.1 剪力墻約束邊緣構件縱筋及箍筋均不滿足時節(jié)點補強計算

以圖1為例:原設計剪力墻混凝土強度等級C40,剪力墻墻肢軸壓比0.45,剪力墻墻肢長度兩側分別是 hw=2 400mm、1 300mm,約束邊緣構件范圍長度按照GB 50011-2001(2008年版)《抗震規(guī)范》表6.4.7要求:lc=0.15hw=0.15×2400=360mm、0.15×1300=195mm,約束邊緣構件配箍特征值λv為0.20。另按照《抗震規(guī)范》圖6.4.7轉角墻(L形墻)轉角部位bf需≥300mm,因此本轉角約束邊緣構件設計lc=750、600mm。根據(jù)《抗震規(guī)范》第6.4.7條:二級抗震墻約束邊緣構件在設置箍筋范圍內縱向配筋需達到:

0.010Ac=3150mm2,

(其中Ac=300×600+300×450=315000mm2)

而原設計該約束邊緣構件實際配置縱筋為18φ12,配筋面積As1=2 036mm2,故還需增加縱筋面積As=3150-2036=1 114mm2,配筋不足率達-35.37%。

設計采用在墻肢外側粘貼鋼板的方式進行補足。在約束邊緣構件轉角處豎向外貼2根角鋼 75×5,增加縱筋面積:As2=741×2=1 482mm2。

粘貼角鋼后構件配筋率達到:

(As1+As2)/Ac=(2036+1482)/315000=1.11% >1.0%

因此粘貼2處角鋼 75×5后,約束邊緣構件的縱筋配筋率滿足GB 50011-2001(2008年版)《抗震規(guī)范》要求。

按照GB 50011-2001(2008年版)《抗震規(guī)范》第6.3.12條,約束邊緣構件配箍率需達到ρv=fc/fy=0.20×14.3/210=0.0136=1.36%。而此部位實際配箍為φ12@150,配箍率僅有:

3060×1131×10/(As0×1000×1.5)=0.88%

(其中,原箍筋長度lc=3 060mm,邊緣構件凈面積As0=260×1010=262 600mm2)

配箍率不足率達到-35.29%。

設計采用在墻肢外側水平粘貼鋼板-100×4@400(鋼板中到中距離)的方式進行補足。通過粘貼鋼板,增加配箍率:lc×100×4×2.5/(As0×1000)=1.03%

(增加扁鋼長度 lc=750×2+600×2=2 700mm,扁鋼@400即每1m增加2.5道扁鋼)

粘貼水平鋼板補強后配箍率達到:0.88%+1.03%=1.91%>1.36%

因此粘貼水平鋼板-100×4@400后,約束邊緣構件配箍率滿足GB 50011-2001(2008年版)《抗震規(guī)范》要求。

圖1 縱筋及箍筋均不滿足時節(jié)點補強計算

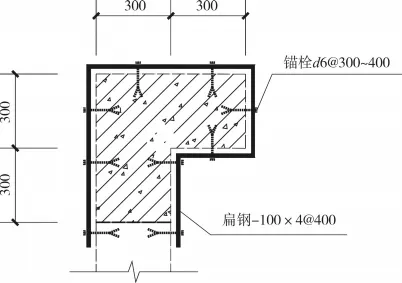

4.2 剪力墻約束邊緣構件僅配箍不滿足時補強計算

以圖2為例:原設計剪力墻混凝土強度等級C40,剪力墻墻肢軸壓比為0.47,剪力墻墻肢長度hw=2 000mm,約束邊緣構件范圍長度按照GB 50011-2001(2008年版)《抗震規(guī)范》表6.4.7要求,lc=0.15hw=0.15×2000=300mm,約束邊緣構件的配箍特征值 λv為0.20。另按照《抗震規(guī)范》圖6.4.7,轉角墻(L形墻)轉角部位bf需≥300mm,因此本轉角約束邊緣構件lc=600mm。

圖2 僅箍筋不滿足時的節(jié)點補強計算

根據(jù)《抗震規(guī)范》第6.4.7條,二級抗震墻約束邊緣構件在設置箍筋范圍內縱向配筋需達到:0.010Ac=2 700mm2

(其中Ac=300×600+300×300=270 000mm2)

原設計該約束邊緣構件實際配置縱筋為16φ16,配筋面積 As1=3 218mm2,As1>0.010Ac,縱筋配筋率滿足 GB 50011-2001(2008年版)《抗震規(guī)范》要求。

按照GB 50011-2001(2008年版)《抗震規(guī)范》第6.3.12條,邊緣構件配箍率需達到 ρv=fc/fy=0.20×14.3/210=0.0136=1.36%。而實際配箍為φ12@125,配箍率僅有:

2760×1131×10/(As0×1000×1.25)=1.11%

(其中,原箍筋長度lc=2 760mm,邊緣構件凈面積As0=260×860=223 600mm2)

配箍率不足率達到-18.38%。

設計采用在墻肢外側水平粘貼鋼板-100×4@400(鋼板中到中距離)的方式進行補足。通過粘貼鋼板,增加配箍率:

2400×100×4×2.5/(As0×1000)=1.07%

(增加扁鋼長度lc=600×4=2 400mm,扁鋼@400即每1m增加2.5道扁鋼)

粘貼水平鋼板補強后配箍率達到:1.11%+1.071%=2.18%>1.36%

因此粘貼水平鋼板-100×4@400后,約束邊緣構件配箍率滿足GB 50011-2001(2008年版)《抗震規(guī)范》要求。

5 補強加固措施

(1)墻肢邊緣構件縱筋配筋不足、縱筋及箍筋均不足時采用在約束邊緣構件范圍橫向粘貼扁鋼、豎向轉角粘貼角鋼的方式進行補足,扁鋼及角鋼采用φ6錨栓固定于原有墻肢上。補強大樣詳圖1。

(2)墻肢邊緣構件僅配箍不足時采用在墻肢邊緣構件范圍橫向粘貼扁鋼-100×400的方式進行補足,扁鋼用φ6錨栓固定于墻肢上。補強大樣詳圖2。

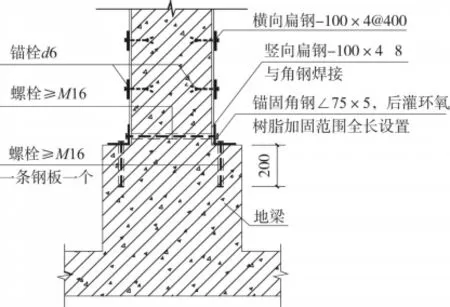

6 加固施工技術要點

圖3 加固鋼板及角鋼與基礎的連接

(1)需加固約束邊緣構件豎向鋼板及角鋼與基礎的連接按圖3大樣要求施工,柱腳處用角鋼 75×5將豎向鋼板及角鋼固定于原有墻肢及基礎上,用M16錨栓將角鋼固定于基礎上,且角鋼內側全長灌注環(huán)氧樹脂。

(2)需加固約束邊緣構件豎向鋼板及角鋼在樓層標高處連接按圖4大樣要求施工,在樓板上下面標高處用角鋼

75×5將豎向鋼板及角鋼固定于原有墻肢,并用M16穿墻錨栓對穿連接。

圖4 加固鋼板及角鋼與梁、板的連接

(3)技術要求:

①應將原剪力墻墻肢截面的棱角打磨成半徑r>7mm的圓角;

②外貼型鋼的注膠應在型鋼架焊接完成后進行;

③外貼型鋼的膠縫厚度宜控制在3~5mm;

④型鋼表面應抹厚度不小于25mm的高強度等級水泥砂漿(應加鋼絲網防裂)作為防護層。

7 結束語

當前,有不少建筑因設計功能的改變或設計本身的不足,需按照國家現(xiàn)行設計規(guī)范進行復核及加固。本工程由于大樓使用功能改變,建筑抗震設防類別及抗震構造等級提高,設計采用在剪力墻約束邊緣構件外粘貼豎向扁鋼、角鋼及水平扁鋼的方法進行加固補強,加固處理后的結構既滿足現(xiàn)行規(guī)范要求,又較好的滿足了建筑功能的需求。本工程在2010年8月已經施工完畢,投入使用。

[1] JGJ 3-2002高層建筑混凝土結構技術規(guī)程[S]

[2] GB 5011-2008建筑抗震設計規(guī)范[S]

[3] GB 50367-2006混凝土結構加固設計規(guī)范[S]

[4] ISSN 1002-8412工程抗震與加固改造[S]