中藥熏洗結合促通技術治療腦卒中后肩-手綜合征60例

楊 軍,孫靈芝

(山東中醫藥大學附屬醫院腦病科,山東濟南 250011)

肩-手綜合征(shoulder-hand syndrome,SHS)又稱作反射性交感神經營養不良綜合征(reflexsympatheticdystrophy,RSD),是腦卒中后偏癱患者的常見并發癥。臨床主要表現為偏癱側肩痛、手腫及被動活動疼痛加劇,嚴重影響偏癱肢體功能恢復,如早期不及時治療,病情惡性進展,成為永久性患肢的功能障礙。西醫的康復雖然對其有效,但只是對癥治療,不能從根本上解除患者的痛苦,近年來筆者采用中藥熏洗結合現代康復促通技術的方法治療肩-手綜合征30例,并與單純使用促通技術治療的對照組30例相對比,發現治療組患者肩、手疼痛及腫脹癥狀改善,明顯優于對照組,患者上肢運動功能也得到顯著提高,現將結果報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

筆者共觀察60例腦卒中后肩-手綜合征患者,均為2009年8月~2010年7月在山東中醫藥大學附屬醫院神經內科住院病例,所有病例均符合《中國腦血管病防治指南》(2005)腦血管疾病診斷要點,并符合中華人民共和國衛生部醫政司編寫的《中國康復醫學診療規范》中肩-手綜合征的診斷標準及Steinbrocker的分期標準。按照病情演變分為3期。Ⅰ期:急性期,肩部疼痛、活動受限,常伴指、腕關節疼痛;手指大多保持輕度屈曲位,且屈曲的可動范圍受限;手部腫脹、皮膚潮紅、皮膚溫度增高等血管運動性改變;腕關節活動尤其是屈曲時疼痛加重,X線片多可見肩手部骨骼局灶性脫鈣。Ⅱ期:營養障礙期,肩手部疼痛、腫脹,活動受限持續或減輕,手及上肢皮膚菲薄,皮膚溫度降低;手部小肌肉明顯萎縮,手掌筋膜肥厚。Ⅲ期:肩手部疼痛減輕或消失,手部血管運動性改變消失,而肌肉萎縮明顯,形成攣縮畸形,X線片可見患肢廣泛骨質疏松,但不典型的形式也可只變為其中的某一期或受累的肢體遠端或近端的某一部分。

1.2 方法

1.2.1 治療組 采用中藥熏洗,每劑中藥含威靈仙30 g,制川烏 10 g,透骨草 30 g,片姜黃 15 g,當歸 12 g,桂枝 10 g,川芎12 g,諸藥加水1 500 ml,浸泡20 min,文火煎,煎后藥液倒入盆中。同法煎第二煎,合并藥液后加醋50 g,自上而下趁熱熏洗患肢,藥液溫度以患者能耐受為度,冷卻至40℃左右,再將患手放入浸漬20 min,浸泡同時和浸泡后配合促通技術治療,每日2次,每2日1劑。連續泡洗治療10 d為1個療程。

1.2.2 對照組 以40℃左右的溫水泡洗,方法、部位及時間同治療組。

1.3 康復促通技術訓練

1.3.1 早期良肢位擺放 使腕部處于掌伸位,避免完全掌屈位或讓上肢懸于輪椅的一側;平臥位和患側臥位時,應使肘關節伸展,腕關節背屈;健側臥位時肩關節屈曲約90°,肘關節伸展,手握一毛巾卷,保持腕關節的背屈。翻身時禁止牽拉患肢。

1.3.2 運動療法 Bobath握手上舉訓練;主動聳肩動作;幫助患者進行上肢抓握動作訓練,如擰毛巾、抓握木棍等;對患肩的三角肌、肱二頭肌、肱三頭肌等肩胛周圍肌肉進行輕柔按摩和痛點的按壓刺激;被動-主動活動肩胛骨。

1.3.3 分期治療 康復促通技術訓練根據患者的實際情況,分為臥床期、離床期和步行期。不同時期采用不同的訓練方法。其中上肢包括:肩、手關節的被動關節活動度維持訓練;肩、手痙攣抑制訓練等。由固定的醫療人員對其進行康復訓練,每天1次,每次時間為45 min,連續康復治療10 d。

1.4 療效評價

分別于治療前及治療后各進行1次評價,采用以下療效評定標準:①顯效:關節水腫、疼痛消失,活動功能無明顯受限,手部小肌肉無萎縮;②有效:關節水腫基本消失,疼痛基本緩解,關節活動輕度受限,手部小肌肉萎縮不明顯;③無效:患者癥狀、體征無明顯改善,關節活動功能明顯受限,肌肉萎縮逐漸加重。

1.5 統計學分析

用SPSS 11.0軟件包進行統計分析,等級資料采用Ridit分析,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

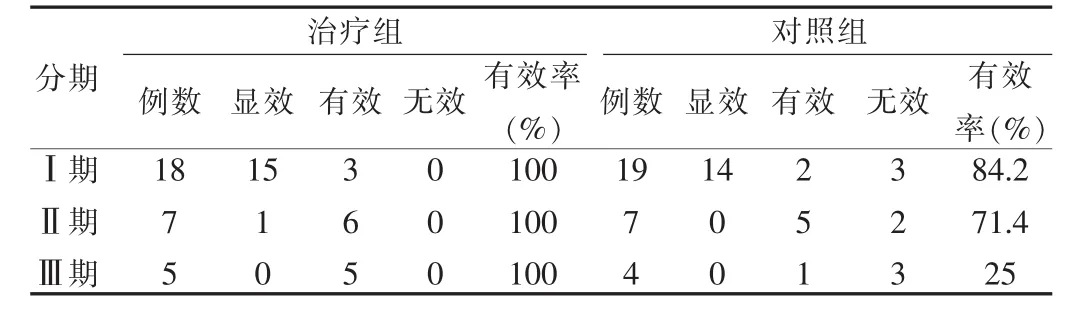

治療組Ⅰ期患者18例。其中,患肩、手疼痛消失15例,皮膚潮紅及手部水腫消退,皮溫恢復正常,手指關節活動度基本恢復正常;癥狀明顯緩解3例。顯效率為83.3%,有效率為100%。Ⅱ期7例,Ⅲ期5例,疼痛均得到緩解,關節活動度得到改善,有效率均為100%。對照組Ⅰ期患者19例,顯效率為73.7%,有效率為84.2%;Ⅱ期7例,疼痛緩解5例,關節活動度得到一定的緩解,有效率為71.4%;Ⅲ期4例,關節活動度得到緩解1例,有效率為25%。治療組患者肩、手疼痛及腫脹癥狀改善,明顯優于對照組,患者上肢運動功能也得到顯著提高,經Ridit分析提示,差異有統計學意義(P<0.05)。同時可見,療效與分期顯著相關,早期干預效果較好;從而得出中藥熏洗可改善患者的肢體疼痛及腫脹,對患者的康復促通技術訓練起協同作用,從而達到間接改善上肢運動功能的結論。見表1。

表1 兩組治療后各期療效比較(例)

3 討論

肩-手綜合征又稱反射性交感神經營養不良(relexsympathetic dystrnphy,RSD),發病機制尚不清楚,一般認為常與交感神經功能障礙、肩關節半脫位、痙攣、患肢不適當的過度牽拉、腕關節或手受到意外傷害等有關,尋求有效的訓練方法一直是眾多偏癱康復工作者的關注焦點。促通技術(又稱促進技術或易化技術),作為現代腦卒中治療的核心技術,是一種促進偏癱患者潛能的發揮,促進患側功能恢復的實用治療技術。該技術是通過中樞性反射、周圍皮膚感覺和本體感覺易化等不同途徑,遵循人體神經發育的自然規律,調整和改善腦部病變部位及周圍神經組織的興奮性,以實現高級中樞對神經、肌肉功能的重新支配。以促通技術為主的綜合運動療法,是康復技術中最基本、最積極、應用最廣的治療方法。促通技術的早期介入,建立正確的運動模式,能夠促進神經功能的重組或功能再現,以達到最大程度的功能恢復,減輕殘疾,使患者最大可能地達到生活自理。當前的康復治療技術趨向綜合化發展,將傳統技術結合在一起,取長補短,互相補充,同時不斷地將實踐中所獲得的新經驗也充實進去,共同構成了新技術流派——綜合性促通技術;特別是在我國,經絡理論和針灸、中藥熏洗等技術已融入現代中風康復治療中而形成一種中西結合特色的綜合康復方法。

近年來,從中醫藥角度研究肩-手綜合征的文獻報道亦逐漸增多,可見中醫藥治療肩-手綜合征具有一定的療效,然而在這些報道中大多數為針灸治療肩-手綜合征的臨床研究,其他治療方法的報道還比較少,且嚴密設計的臨床試驗較少。在本臨床研究中,筆者以中醫理論為基礎,結合現代康復理念,針對肩-手綜合征患者上肢局部障礙的問題,提出局部問題局部解決的指導思想,運用中藥熏洗結合現代康復促通技術的方法治療肩-手綜合征,顯著緩解了患肢疼痛,改善了肢體運動功能,提高了生活質量,治療組有效率優于對照組,具有簡、便、廉、驗、捷等特點。

肩-手綜合征屬祖國醫學的“痹證”范疇,由于本病早期多表現為肢體疼痛、感覺過敏、手部彌漫性凹陷性水腫、肩關節活動受限,其病機主要為氣滯血瘀、水濕停聚、濕瘀互結、閉阻經脈,邪氣痹阻肌肉關節,不通則痛;久病入絡,肢節脈絡虛滯,故治療應以祛瘀通絡為要。《素問·陰陽應象大論》云:“氣味辛甘發散為陽,酸苦涌泄為陰。”葉天士強調“絡以辛為泄”,“久病在絡,氣血皆窒,當辛香緩通”。方中重用桂枝、川烏、威靈仙、透骨草、片姜黃等辛散之品以達孫絡,以通微末,通絡止痛;桂枝又能鼓舞陽氣,與威靈仙、透骨草、片姜黃配伍則能化瘀行水、消腫止痛;當歸、川芎養血柔筋、活血化瘀、通絡止痛。共奏活血通絡,通陽行水,消腫止痛之功。

中藥藥熨結合現代康復訓練技術治療,對緩解腦中風后肩-手綜合征患者的腫脹及疼痛及改善關節活動度方面取得了較好的效果,早期干預療效尤為顯著,為腦中風后肩-手綜合征患者康復提供一個有效的中西醫結合的新方法,而且對挖掘祖國醫學寶庫,發揮中醫藥工作優勢有較為深遠的意義。

[1]Schwartzman RJ,Melellan TL.Reflex sympathetie dystrophy[J].Arch Neurol,1987,(44):555-561.

[2]Braus DF,Krauss JK,strobel J.Shoulder-hand syndrome afterstroke prospective clinical trial[J].Ann Neurol,1994,36(5):728-733.

[3]繆鴻石,朱鏞連.腦卒中的康復評定和治療[M].北京:華夏出版社,1996:150.

[4]周天健.康復技術全書[M].北京:北京出版社,1993:801-802.

[5]黃永禧,王寧華.中風患者運動再學習方法的原理與應用[J].中國康復醫學雜志,1996,11(4):184-185.

[6]范振華,周士枋.實用康復醫學[M].南京:東南大學出版社,1998:276.

[7]趙鈦.現代偏癱治療學[M].北京:人民軍醫出版社,1996:182-183.

[8]肖振,張麗艷,逄輝.運動再學習方法在偏癱患者上肢功能恢復中的應用[J].中華物理醫學與康復雜志,2002,24(10):590-591.