江蘇省南通市2009年傳染病疫情分析

魏葉

(江蘇省南通市疾病預防控制中心,江蘇南通 226006)

傳染病的防治能力和防治效果被認為是評價社會經濟發展和衛生保健事業水平的重要指標[1]。現分析南通市2009年傳染病疫情,并將結果報道如下:

1 資料與方法

1.1 資料來源

《國家疾病監測信息報告管理系統》(以下簡稱系統)2009年傳染病報告個案信息,人口資料來源于南通市統計局。

1.2 方法

使用Excel 2003進行處理,采用描述流行病學方法進行分析。

2 結果

2.1 概況

2.1.1 發病情況

2009年全市共報告法定傳染病22種20 020例,報告發病率為264.46/10萬,較2008年(211.99/10萬)上升了24.75%。其中,甲類無病例報告;乙類傳染病報告15種,報告發病率為149.30/10萬,較2008年(163.08/10萬)下降了 8.45%;丙類傳染病報告7種,報告發病率為115.16/10萬,較2008年(48.91/10萬)上升了135.47%。

2.1.2 死亡情況

報告22種法定傳染病死亡病種4種,其中,乙類3種,丙類1種,死亡率為0.41/10萬,較2008年(0.45/10萬)下降了8.98%;病死率為0.15%,較2008年(0.21%)下降了27.05%。

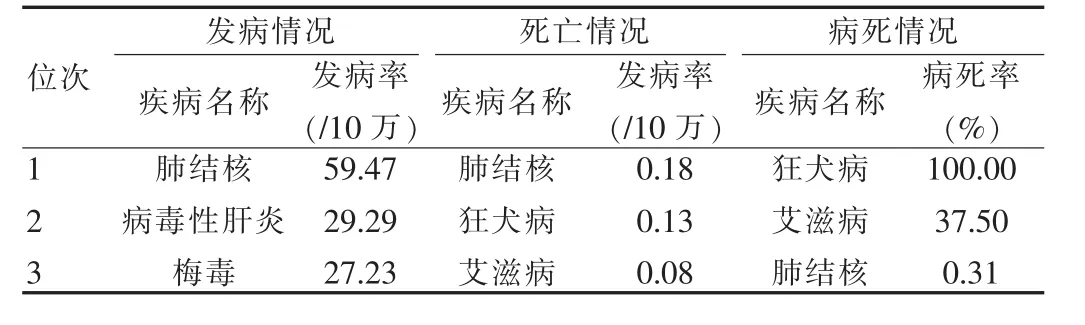

2.1.3 乙類傳染病發病率、死亡率、病死率前三位排名

在乙類傳染病中,發病率居前三位的病種是:肺結核(4 502例)發病率為 59.47/10萬,較 2008年(74.47/10 萬)下降了20.15%;肝炎(2 217例)發病率為29.29/10萬,較2008年(29.22/10萬)上升了0.23%;梅毒(2 061例)發病率為27.23/10萬,較2008年(28.46/10萬)下降了4.35%。

死亡率居前三位的病種是:肺結核0.18/10萬、狂犬病0.13/10萬、艾滋病0.08/10萬。病死率居前三位的病種是:狂犬病100.00%,艾滋病37.50%,肺結核0.31%。見表1。

2.1.4 疾病分類構成

2009年甲、乙類傳染病發病構成為:呼吸道類5 498例,占48.65%;血源及性傳播類3 670例,占32.47%;腸道類2 084例,占18.44%;自然疫源及蟲媒類50例,占0.44%;無新生兒破傷風報告。較2008年相比:呼吸道類(6 182例)下降了13.26%,血源及性傳播疾病(3 841例)下降了18.27%,腸道類(2 239例)下降了15.09%。自然疫源及蟲媒類疾病(60例)下降了0.17%,新生兒破傷風報告2例。

表1 南通市2009年前三位報告發病率、死亡率、病死率排序

2.2 三間分布

2.2.1 地區分布

各縣市(區)報告法定傳染病發病率為157.30/10萬~557.21/10萬,報告發病率前五位依次為崇川區(557.21/10萬)、港閘區(533.33/10 萬)、開發區(355.89/10 萬)、如東縣(286.17/10萬)、如皋市(239.97/10 萬)。

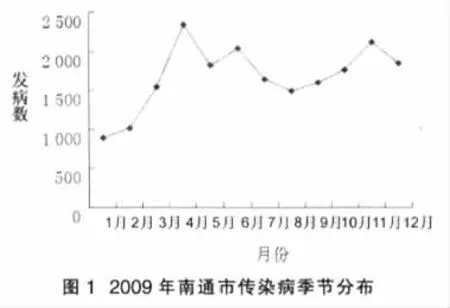

2.2.2 季節分布

2009年各月份均有法定傳染病報告,4~7月、10~12月為高發時節,其中4月、6月和11月為高峰,4月主要以手足口病、肺結核和肝炎發病為主,6月主要以手足口病、肺結核和梅毒發病為主,11月以手足口病、肺結核和甲型H1N1流感發病為主。見圖1。

2.2.3 人群分布

2.2.3.1 職業分布 農民發病率最高,占32.37%;其次為散居兒童和幼托兒童,分別占21.04%和17.55%。

2.2.3.2 年齡分布 各年齡段均有發病。0~5歲年齡組發病率最高,以痢疾、流行性腮腺炎、其他感染性腹瀉和手足口病多見,20~34歲年齡組和40~59歲年齡組發病率較高,主要由肺結核和肝炎所致。

2.2.4 傳染病疫情暴發情況

全市共報告13起傳染病暴發疫情,其中,水痘8起,流行性腮腺炎3起,季節性H3型流感1起,食物中毒1起。

3 討論

2009年南通市法定傳染病報告發病率為264.46/10萬,死亡率為0.41/10萬,病死率為0.15%,與2008年相比,發病率上升了24.75%,死亡率下降了8.98%,病死率下降了27.05%。其中,甲類無病例報告;乙類報告發病率為149.30/10萬,死亡率為0.40/10萬,病死率為0.27%,與2008年相比:發病率下降了8.45%,死亡率下降了11.91%,病死率下降了3.81%。發病前五位是肺結核、肝炎、梅毒、淋病、甲流,其中前四位疾病占報告傳染病的86.12%。目前威脅人群健康的傳染病以結核病、狂犬病為主。丙類傳染病報告7種,報告發病率為115.16/10萬,與去年相比上升了135.47%,死亡1例,為手足口病。

自2008年5月手足口病納入丙類傳染病管理以來,2008年共報告手足口病2 255例,2009年報告7 218例,是造成今年我市法定傳染病報告發病率較去年大幅度上升的主要原因,其中,死亡1例,重癥3例,實驗室診斷210例。

隨著新生兒乙肝疫苗預防接種的開展,我國HBsAg陽性率曲線高峰后移,<15歲兒童高峰消失,10~19歲與30~39歲高峰后移到20~29歲與40~49歲[2]。2009年乙肝發病率較2008年有所上升,部分臨床醫生混淆病例,將攜帶者作為新發病例報告,慢性乙肝急性發作病例重復上報是主要原因。

2009年我市傳染病暴發疫情全年均有發生,病例主要集中在鄉村學校,均能及時處理和控制疫情,但仍要加強學校傳染病防治工作領導,健全學校傳染病報告制度,規范落實各項傳染病預防控制措施[3-6],是防范學校傳染病發生的有效控制措施。

[1]章燦明,洪榮濤,黃文龍,等.福建省2005年甲乙類傳染病疫情分析[J].海峽預防醫學雜志,2007,13(3):17-19.

[2]梁曉峰,陳園生,王曉軍,等.中國3歲以上人群乙型肝炎血清流行病學研究[J].中國流行病學雜志,2005,26(9):655-657.

[3]許國章,徐穎.遼陽市1955~2007年傳染病疫情分析[J].中國公共衛生,2008,24(6):139-140.

[4]鄭玉仁,姚梅坤,林崴,等.福建省莆田市2001~2006年傳染病疫情分析[J].中國公共衛生,2008,24(2):210-211.

[5]何瑛,李子建,劉元東.某部2008年傳染病疫情及報告質量分析[J].實用醫藥雜志,2010,27(3):259-260.

[6]蔡穎.2009年成都市青白江區傳染病疫情分析[J].職業衛生與病傷,2010,25(3):184-185.