預應力混凝土梁體施工中的問題及對策

徐 鵬 曹傳國 郭永富

(中國建筑第七工程局有限公司,河南 周口466000)

引言

隨著國內經濟實力的增長,交通事業也迅速發展,在橋梁工程建設中預應力施工技術因其受力狀況較好、跨度大、節省建材與投資、安全系數高等諸多優點而在各類梁體中廣泛應用,但在施工中由于施工隊伍素質參差不齊而往往導致諸多病害的出現,文章結合實際工程中出現問題及解決措施論述了加強預應力梁體施工的質量控制要點。

1 工程概況及問題提出

大慶路橋處河道寬約235m,設計行車速度采用50Km/h。橋梁規劃紅線寬32.5米,橋梁兩側接線道路規劃紅線寬36米,全長891.774米。其中K0+193.04-K0+490.04段為新建大慶橋范圍,道路工程全長594.774米。該橋梁梁體施工采用預應力混凝土施工技術,在施工中發生如下問題:在精軋螺紋鋼筋的施工中,其錨固過程中的應力損失不能有效的控制,導致部分結構預應力不能滿足設計要求甚至失效,該情況在精軋螺紋粗鋼筋較短的情況下尤為突出;施工中采用的20mm厚鋼板加工的扳手,雖可減小扭矩損失,但沒有相應扭矩標準來說明所施加的扭矩以滿足要求;施工中因沒有具體扭力值作指導,工人憑感覺將擰到無法再上緊為止,延長了操作時間,并且對復檢不合格的要進行復拉,延長了張拉時間。

2 問題分析及方案制定

施工中為了能實現有效控制預應力錨固損失值,并確定一個科學的具體扭矩值,當扭矩值達到這個值時,說明已經有效起到了控制預應力錨固損失值同時可縮短張拉時間,為后續工作贏得時間,降低工程造價。公司技術部門提出利用手動扭矩扳手擰緊螺帽進行錨固;進行固區精軋螺紋鋼錨固應力損失控制試驗,通過模擬現場施工的方法,測試預應力鋼筋在錨固過程中的應力損失情況,得出錨固扭矩與應力損失(相對于張拉控制應力)的關系以及錨固扭矩與鋼筋應力的關系。

為實現該目標而制定出兩個方案:根據螺母直徑,用20mm厚鋼板加工扳手,用于精軋螺紋鋼錨固時上緊螺母;采用手動扭矩扳手,用于精軋螺紋鋼錨固時上緊螺母。

3 方案選擇

由于采用手動扭矩扳手,用于精軋螺紋鋼錨固時上緊螺母方案操作簡易,設定好扭矩值,當扭矩達到設定值時,扭矩扳手會發出“卡”的響聲,這表明已錨固完畢,并且預應力損失在3%以內,滿足精軋螺紋鋼的設計使用要求,避免了多次復拉,并可節省施工時間。

4 方案實施

4.1 參數確定

根據圖紙設計確定采用直徑32mm的精軋螺紋鋼筋作為預應力筋,設計強度等級為fpk=785,張拉控制應力 σscon=705.5Mpa,張拉控制力為Fcon=567.4kN,精軋螺紋鋼筋管道采用Φ50×3圓鋼管。

并通過對三種錨固長度不同的試件進行比較試驗,測試的螺紋鋼理論錨固長度分別為2米、3.2米、4.4米。對錨固長度為2米的精軋螺紋鋼共試驗5根,3.2米和4.4米分別試驗 3根,扭矩分別為 300N·m、400N·m、500 N·m、600N·m、700N·m、800N·m。

4.2 試驗臺制作

試驗臺采用塔柱的C50混凝土配合比,按近似塔柱壁厚600mm的寬度尺寸,預制1.8、3.0、4.2、5.4 米系列長度的鋼筋混凝土試驗節段,節段高度1米。

5 試驗

5.1 試驗準備

將精軋螺紋鋼筋按現場施工的要求安裝于試驗臺座上,在錨固端和張拉端千斤頂尾部各裝1個經過標定的壓力傳感器,用于測量精軋螺紋鋼筋張拉過程中和錨固前后的預拉力變化情況。并在精軋螺紋鋼筋中部進行必要的表面處理,采用電阻應變儀對高強度鋼筋的張拉和錨固過程中的應力變化情況進行監測,以保證試驗過程中精軋螺紋鋼筋的使用安全。

5.2 試驗

按設計要求用千斤頂張拉精軋螺紋鋼至控制張拉力Fcon=567.4kN,待穩定后讀出兩個壓力傳感器及應變儀的讀數并做好記錄;運用扭矩扳手按設定值對套筒內螺帽施擰(采用梯度增加的方法,從初值扭矩M=300N·m開始),待穩定后讀出兩個壓力傳感器及應變儀的讀數并做好記錄;通過放張千斤頂,直至壓力傳感器2的讀數為零,待穩定后讀出壓力傳感器1和應變儀的讀數并做好記錄。

6 數據處理及分析

6.1 數據搜集

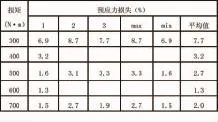

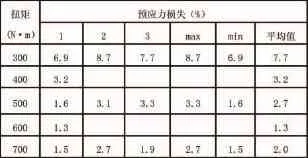

表1.2 m精軋螺紋鋼筋預應力損失試驗結果

表2.3.2m精軋螺紋鋼筋預應力損失試驗結果

表3.4.4m精軋螺紋鋼筋預應力損失試驗結果

6.2.數據分析

從以上數據可知當精軋螺紋鋼筋張拉到控制荷載后,采用專用扭矩扳手對錨固螺母進行擰緊,千斤頂放張后,其預應力損失情況有明顯改善,并隨著錨固扭矩值的增大預應力損失逐步減小;對于不同長度的精軋螺紋鋼筋,在相同錨固扭矩的作用下,隨著其長度的增加,預應力損失值越小;從錨固扭矩與螺紋鋼應力對應關系表格中可以看出,當錨固扭矩達到 700N·m 時,預應力損失可控制在3%以內,但超過700N·m 后,再增加錨固扭矩,對控制精軋螺紋鋼的預應力損失值不明顯。

7 實施效果

施工中通過依據圖紙,選用合理的試驗參數,使得試驗更加嚴密;選用具有針對性和可操作性的安全方案保證施工期間無任何人身傷亡和設備事故發生;通過制定完善的施工工工藝并嚴格按照其執行保證了錨固損失均在設計要求范圍內[12];通過復查,預應力錨固良好,預應力損失均在設計要求內,避免了多次復拉,并為后續施工贏得了寶貴時間,為圓滿完成工期,到了不可估量的作用。

[1]范立礎.橋梁工程(上、下)[M].北京:人民交通出版社.1987,6.

[2]謝應源,陳小玲,李美良.淺議預應力混凝土粱體施工[J].福建建設,2011年第4期.