Esprit隕落

任蕙蘭

Esprit猜中了“快時尚”的開頭,卻沒猜中自己的結局。

9月中旬,Esprtit母公司,在香港上市的思捷環球發布年報顯示,截至2011年6月底,Esprit的上一財年凈利潤同比下滑98%,由去年的42.26億港幣直降至7900萬港幣。

Esprit曾經活在別人的“羨慕嫉妒恨”中,但如今“快時尚”圈子的后起之秀們隨隨便便就能鄙視它:Zara比它時尚,H&M;合作大牌比它多,優衣庫比它便宜,GAP把一家老少伺候全了……

快時尚行業,誰跑得不夠快,就只能被淘汰。

Esprit,hold不住了

Echo看到Esprit凈利潤下跌98%的新聞時,突然想起來“Esprit還在賣衣服”。幾年沒逛過Esprit,她和這個牌子唯一的交集是經常去Esprit沙龍做頭發,那里有個相熟的發型師。不過Echo還記得,曾幾何時“三道杠”標志的紅色購物袋曾經滿大街亂晃,——也就三四年前。

還是紅色,如今路過Esprit門店,巨大的紅色Sales最吸引行人的目光,3-5折的折扣力度在過去準會引起瘋搶。黃金時代的Esprit幾乎是每個稍上檔次商場的標配,總是出現在最好的位置,但時至今日,街頭廣告上巴西超模吉賽爾·邦辰身著Esprit秋冬裝,顯得秋意蕭瑟。

如果要指責新一代消費者善變而“薄情”,Esprit絕對是個好例子。這個創立于上世紀60年代紐約的休閑品牌曾經是很多“80后”的心水,當年白領圣誕赴港掃貨單子上一定會有它。Esprit成就了“打工皇帝”邢李源的神話,90年代他在香港創立了思捷環球,從一家Esprit的代理采購公司,經過十年的戰略購并,成為擁有全球Esprit品牌的國際企業。他與林青霞的感情故事人們至今記憶猶新。

在中國內地市場,Esprit被視為“快時尚”鼻祖,它開啟了快速設計生產、投入零售的創新模式,大幅縮短供應鏈。90年代國內服裝品牌從設計到產品上柜要七八個月,夠Esprit翻新好幾輪了。

全盛時代的Esprit締造了10年“零售股王”奇跡,從1998年到2007年,Esprit股價上漲10倍、派息比率高達72%。但今年財報發布,每股盈利從3.35港元跌到0.06港元,股票應聲而跌,三個交易日跌去近一半。

曾經叱咤風云的時尚巨頭遭遇滑鐵盧,思捷環球給出了理由:歐洲市場不景氣,勞動力成本上升,剝離北美業務以及關閉歐洲門店的消耗太大。

財報顯示,2011財年Esprit營業額338億港元,比2010年的337億港元增長0.5%,但因為北美業務的剝離和歐洲部分市場關閉直營門店,導致較大幅度的資產減值撥備——物業、廠房及設備減值7.41億港元,就店鋪關閉作出的撥備16.88億港元,所以凈利潤才會慘跌。

自從北美洲并入版圖,一直是虧損“重災區”,逼得管理層不得不壯士斷腕,關閉北美洲93家直營店。此外Esprit打算撤出西班牙、丹麥及瑞典的零售業務,關閉在這三個國家開設的全部直接管理零售店鋪。——這幾個國家恰好是快時尚新秀Zara和H&M;的老巢。

Esprit的秋冬季不會那么快過去,集團批發營業額下跌6.0%,顯然代理商并不看好品牌前景。財報承認,復蘇的步伐較預期為慢,“部分乃由于宏觀經濟持續疲弱所致,批發客戶的購買模式仍然十分保守”。

事實上,這一輪風暴前已有征兆,大股東減持,高管出走,兩三年間Esprit淹沒在此起彼伏的負面新聞中。

根據港交所披露權益,曾是公司大股東也是掌舵者的邢李源,從2003年開始就陸續減持思捷環球的股份,至去年2月最后一次申報,期內持股量由42%大幅減至1.79%,估計個人累計套現約212億港元。

3月18日,美國基金CRM將其持有的思捷環球股份降至5.92%,這是不到兩周時間里第三次減持其股份。CRM曾是思捷環球第一大流通股。

隨著2008年邢李源隱退,思捷環球高管如走馬燈般變換。掌舵者頻繁更替令這艘大船在金融危機后關鍵的幾年沒能順利掉頭,從2009年開始,Esprit連續3年出現盈利下滑。根據2010年財報,Esprit純利和2009年比下跌10.9%至42.26億元,其間思捷環球向內地合營企業華創回購51%權益,如果不計算這部分,全年的稅前盈利只有38.88億元,較2009年下跌32.1%。

“Esprit 本質上是個強大和有利潤的品牌,但該品牌在過去數年逐漸失去靈魂。品牌的優良傳統被忽略,顧客凝聚力正在流失。” 思捷環球在財報中無奈地承認。

掉隊的領跑者

早在一紙財報引起關注前,年輕消費者已經給Esprit下了“暮氣沉沉”的判斷。

“Esprit更新一輪,Zara都翻了好幾輪了,每周去Zara都會有驚喜,有時店面布置的小變化也能帶來新鮮感,但Esprit總是一成不變。”時尚寫手顧晨曦做了10年時尚媒體,對品牌相當熟悉,不過她坦言,“很久沒關注過Esprit”。每次逛街時,她掃過一眼Esprit冷清的門店,繼續和朋友們一頭扎進Zara和H&M;。

Esprit管理層指出,歐洲主戰場的失利導致了Esprit業績疲軟。Esprit品牌79.1%的市場在歐洲,而“歐洲當地的消費及消費者情緒因通脹加劇及財政緊縮措施而受到負面影響”。以致Esprit在西班牙、瑞典虧損連連,在最大市場德國的銷售也下跌1.1%。

這個解釋看來很有說服力,然而諷刺的是,正是歐洲經濟危機催生高街品牌的火爆。

所謂高街品牌,指的是大批量零售且價格和定位較為大眾化的連鎖店品牌,Zara、H&M;和Esprit等都是這個陣營的成員。在法國南部的小城市里爾,全城只有一條商業步行街,從街頭走到結尾,用不了10分鐘,但這條街上有兩家Zara,步行街唯一的購物中心里還有一家。留學生Bico每次去都看到人頭攢動,往往逛了一圈卻空手而歸。“人太多,兩層店只開了一層試衣間,起碼有十幾個人排隊,要等很久,還是放棄了。”巴黎的高街品牌更密集,他每次取道巴黎回國時,都喜歡逛逛優衣庫,聽著和國內同樣的動感音樂挑選衣服。

經濟不景氣時,標榜“一流設計、二流面料、三流價格”的快時尚品牌正合了囊中羞澀人們的心意。用個簡單的比方,當人們的收入少了,晚餐鍋里的土豆燉牛肉必然是土豆多過牛肉,如果說奢侈品牌是“牛肉”,快時尚品牌就更像是“土豆”,也就是經濟學上說的“吉芬品”——隨著收入下滑銷量反而會上升。蕭條的大環境下,Zara、H&M;、優衣庫等快時尚品牌擴張毫不手軟,運作Zara的Inditex公司今年一季度獲得了11%的利潤增長。

Esprit是“牛肉”嗎?從Esprit法國官網上查到, 一件T恤20歐元到30歐元,秋冬款靴子60-70歐元,長靴100歐元左右,這個價位和Zara差不多,以歐洲人的收入來衡量很低廉。似乎再次證明了時尚界一條放諸四海皆準的定理,沒有疲軟的市場,只有疲軟的產品。

為什么Esprit失去了眷顧多年的消費者?

“Esprit設計上比其他快時尚品牌弱很多,風格亙古不變。”顧晨曦感嘆。還有更刻薄的說法,Esprit設計師一直生活在城鄉接合部,要不就是還活在十年前。

Esprit玩“自閉”時,它的競爭對手可都沒有閑著。Zara的300名設計師穿梭在紐約、倫敦、巴黎、米蘭、東京等地的時裝發布會,往往時裝周結束兩個星期,D&G;本季流行的印花長裙就出現在滿大街的Zara店鋪了,價格還不到50美元。雖然Zara每年為此支付的訴訟賠償達幾千萬美元,但得到的顯然更多。

H&M;則忙著“傍大牌”,2004年H&M;和“時尚大帝”卡爾·拉格菲爾德的合作款推出,當月營業額飆升24%;2006年推出了荷蘭服裝設計師維克多和羅爾夫設計的新款,在斯德哥爾摩以及歐洲大城市引起了瘋狂搶購熱潮;2007年借國際巨星麥當娜的東風把品牌推進中國。很多人印象里,H&M;的名字總是和粉絲徹夜排隊搶購設計款的場面聯系在一起。

以基本款見長的優衣庫顯得低調多了,但一款長筒襪有50種顏色可選擇,也夠震撼了。

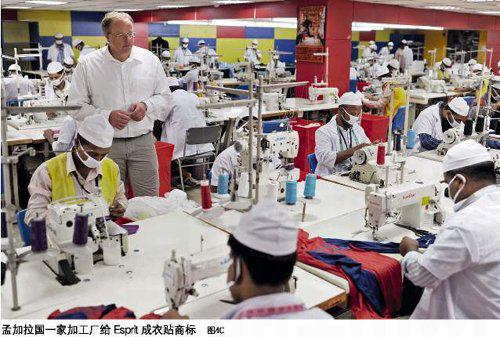

Esprit不夠時尚,更重要的是,它也不夠快,這應該是快時尚品牌的核心價值。從設計到成衣擺在柜臺上出售,中國服裝業一般要用6-9個月,國際品牌可壓縮至120天, 在快時尚家族里,GAP為90天,H&M;為21天,Zara據說只要12天。據一位Esprit工作人員介紹,Esprit上柜周期大概在2個月左右。

據統計,每年消費者平均光顧Zara為17次,而行業平均值是3-4次,顯然光顧Esprit的次數比平均值高不了多少。Zara每年設計出來的新款將近5萬種,從中挑選推出12000種時裝,而Esprit大約只有7000款。Zara每一款的量都不大,即使暢銷款式也只供應有限數量,一件衣服在店里停留不超過四周,這等于暗示消費者,“如果不快下決心,就終身錯過了”。但光顧Esprit的省錢法門是:看中了,等打折去買。

對于時尚零售商而言,手頭持有存貨是最落伍的表現。Esprit財報顯示,截至6月30日企業存貨為42.18億港元,比去年的24.55億港元大幅上升,存貨單位數目增加20.5%,致使Esprit今年頻頻打折。這不是快時尚的風格。以2001年為例,GAP打折商品為14%.H&M;為13%.而Zara只有7%。

快時尚洗牌

在時尚行業,沒有最快,只有更快。

步子一慢就會被取代,就算是快時尚“鼻祖”Esprit也hold不住。和Esprit同期進入中國的艾格,VERA MODA、ONLY等“時尚老牌”也面臨銷售業績下滑,撤出商場好位置的窘狀,雖然還留在了銷售熱度排行榜上前幾位,但眾所周知,這些統計不包括直營店。

“服裝行業是品牌淘汰得最快的行業,98%的服裝品牌現在都消失了,現在留下來受到國際認可的也就十幾個。”中國品牌研究中心研究員丁家永表示。“快時尚”不僅改變了零售業的生意模式,還徹底改變了時尚業產、供、銷各個環節,為國內服裝企業提供了標桿。

“12天可能是極端情況,一般來講企劃、產品設計修樣、大貨生產、上柜、批量,快時尚品牌控制在70天內應該沒問題。”東華大學服裝設計學院教授楊以雄告訴記者。“從企劃到做樣衣,最難控制的是供應鏈,比如面料不是隨時能拿到的,要提前兩三個月跟供應商預訂,生產最快也要十幾天。企業為了縮短上貨時間,有時會面料前置,把坯布先買回來,再染色,設計師按坯布設計衣服。但市場在不斷變化,提前預測到幾個月后的面料流行趨勢很難。”

而Zara、H&M;、GAP、優衣庫等快時尚品牌采取的是SPA直銷零售一體化模式,從商品策劃、制造到零售都整合起來的垂直銷售形式,直接掌控各個環節。

“及時獲得一線零售信息才能快速反應,國內企業信息系統預測反饋往往跟不上。現在一般企業采取70%補貨生產,30%預估生產,比如6個月分為6個波段,上一個波段信息反饋下一個,企業對生產進行微調,使產品更貼近市場,減少庫存,店鋪也可以少打折。”

快時尚品牌總部會和每個門店交換大量原始數據,數據細致到每款產品賣了幾單、尺碼、顏色、數量、賣出時間、支付方式、折扣信息、價格調整等。公司會根據各個門店的銷售數據,立即把賣不動的時裝式樣生產線停下來,設計部門會分析暢銷或滯銷產品作為新產品的設計參考。

當然,既然時尚和廉價兼得,消費者也必須對快時尚做些妥協,比如咽下它的粗糙和劣質。人們習慣了Zara或H&M;時不時爆出質量問題,默認了褲子穿幾次線頭開了,T恤材質薄得能見到內衣,牛仔褲洗兩遍就褪色了,這是消費者和品牌之間心照不宣的妥協。

而且,你也無法指望適合歐洲人身材的版型為你改變,Armani之類的設計品牌會根據不同地區消費者的身材進行微調,但大部分快時尚品牌不會,這意味著成本上升。只有GAP同一款服裝的同一個碼分嬌小型(petite)和高大型(tall),在大身、袖管、胯、襠等部位都有不同的設計。所以消費者習慣了將就小號(S)和超小號(XS),如果這些款富余的話。