用工荒折射結構之變

文/聶獻忠

用工荒折射結構之變

文/聶獻忠

轉型通過生產模式直接影響并進而形成相應的社會結構,以中產階層為中堅力量的社會結構正在形成

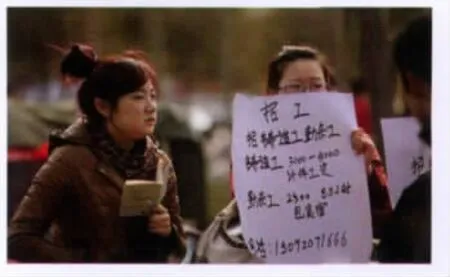

2011年春節一過,杭州就有許多企業到車站直接設點,招聘外來務工人員。實際上,春節前杭州就有報道提到,湖墅南路新花中城大酒店“招聘優秀服務員,月薪3200元+獎金,包吃住”。即便如此,招聘效果卻并不如想象的好,令企業苦惱的“用工荒”問題可見一斑。這一現象,鮮明地反映了在內地發展步伐加快和就業機會日益增多的背景下,沿海發達地區的企業“留人比招人更重要”,外來務工者的精神福利和發展空間更為重要。

實際上,我們還可以從中明白兩個道理,即經濟轉型的大趨勢和社會轉型的大壓力。前者意味著企業轉型迫在眉睫,后者則意味著社會轉型倒逼經濟轉型。伴隨著經濟發展,三次結構的優化升級,服務業正日益成為區域經濟的重要支柱。但不管從事什么樣的服務,不管是為誰服務,服務業都已經完全離不開外來從業人員了,如果沒有廣泛的外來人員的就業支撐,杭州許多大眾化的社會服務業可能就無法維持下去。

近年來很明顯的一個趨勢是,杭州本地就業者(包括許多被動或主動失業者)基本上很少有人考慮去服務行業尋求工作機會。當然,不僅僅是因為服務業工資待遇低且辛苦。如今,餐館服務員月薪3200元,還能拿獎金,基本能抵得上杭城小白領的月收入,許多網友為此紛紛打趣:“年后集體跳槽端盤子”。可見,杭州本地從業人員不愿意選擇服務業領域的主要原因是社會地位使然,傳統制造業領域也面臨同樣的尷尬。

更深層次的是,浙江經濟的轉型,通過生產模式直接影響并進而形成相應的社會結構,以中產階層為中堅力量的社會結構正在形成。在杭州,大多數本地居民通過依賴工資性收入、房產等財產性收入的多年積累,家庭財富持續攀升,眾多中產階層包括房產在內的家庭資產動輒幾百萬元或上千萬元,基本上是很少愿意去選擇服務業或傳統制造業的工作機會。在某種程度上,社會轉型的大踏步推進客觀上也加大了“用工荒”的壓力。

當然,我們更應該為當前浙江的社會轉型進程而驕傲,通過社會結構的改進有助于推進產業的轉型。從國內外的發展經驗看,龐大的中產階層不僅對社會貧富分化具有較強的調節功能,而且對社會利益沖突還具有較強的緩沖功能。從謀求浙江發展優勢的角度看,優化社會結構、壯大中產階層非常重要。特別是未來隨著由人均7000到1萬美元乃至2萬美元的邁進,富裕階層與中產階層將同比增加,“用工荒”現象將長期存在。

科學應對“轉型”與“用工荒”矛盾的重要性不言而喻。為此,既要保證浙江轉型進程的順利實現,又要盡可能地避免或減少“用工荒”。目前,浙江正處于快速變動的經濟和社會轉型階段,協調各種復雜矛盾和利益的挑戰,需要把外來就業人員和本地農民的需求和利益放在重要位置,同時還可以著力開發本地的農村勞動力資源,通過加快農民轉化成市民的進程,把城鄉制度一體化作為擴大農村農民就業的制度基礎。

尤其是,切實以政策來推進社會結構的合理化,改革任何阻礙社會流動的制度和政策藩籬,包括取消戶籍制、解決教育領域分配不公問題、規范權力與資本的獲得,以及加快營造培育中間階層成長壯大的法律和人文社會環境等。對于外來就業人員來說,子女教育、醫療和居住是他們的“三件大事”。如果政府部門下大力氣,逐步落實城鄉免費義務教育政策和解決農民工子女免費接受義務教育問題,外來從業者就會“留得住、留得長”。對本地農民來說,對居民購房進行貼補或集中規劃建房、大規模放地,可以促進城市房價的合理化,推進農民就業。

此外,緩解“用工荒”,更需要各類用工企業和廣大市民共同努力,從主觀和客觀上,倡導建立外來務工階層與其他階層的和諧共處關系,引導社會各階層的和諧發展。

(供稿:浙江省社科院經濟研究所)