烷氧基團在聚碳酸酯合成反應中的活性

孫建正,周宏勇,李云慶,王小梅,王家喜

(河北工業(yè)大學化工學院,天津 300130)

研究開發(fā)

烷氧基團在聚碳酸酯合成反應中的活性

孫建正,周宏勇,李云慶,王小梅,王家喜

(河北工業(yè)大學化工學院,天津 300130)

采用碳酸酯(二甲酯、二乙酯、二正丙酯、二異丙酯及二正丁酯)與1,6-己二醇反應制備不同端基的碳酸酯齊聚物,產物結構分析表明,碳酸二甲酯及碳酸二正丁酯的反應活性較高,碳酸二正丙酯、碳酸二乙酯及碳酸二異丙酯的反應活性相近。結合不同封端的齊聚碳酸酯與乙二醇反應產物的核磁共振分析,碳酸酯中烷氧基的反應活性順序為:甲氧基>丁氧基>丙氧基>乙氧基>異丙氧基。同時,討論了酯交換反應的可能機理。

碳酸酯;烷氧基團;聚碳酸酯;二元醇;酯交換反應

聚碳酸酯是分子主鏈中含有多個碳酸酯基的一類聚合物,其合成方法主要有光氣法、二氧化碳環(huán)氧化合物調節(jié)共聚法、環(huán)碳酸酯開環(huán)聚合法、小分子碳酸酯酯交換法等[1]。酯交換反應制備聚碳酸酯由于原料易得、生產安全等優(yōu)點近年來日益受到人們的關注。碳酸二甲酯[2-3]、碳酸二乙酯[4]及碳酸二丁酯等小分子碳酸酯均可與二元醇反應制備聚碳酸酯二元醇。雖然酯交換反應中所用的小分子碳酸酯較多,但何種碳酸酯最適合于聚碳酸酯的合成,即碳酸酯的反應活性評價卻鮮有報道。酯交換反應是可逆平衡過程,故酯交換中端基基團的反應活性及脫出的難易程度直接影響聚合反應程度及聚合物平均分子量的提高,因此選擇合適的端基基團及工藝路線對環(huán)境友好的非光氣法聚碳酸酯的工藝可行性至關重要。為了考察在酯交換反應過程中小分子碳酸酯的反應活性,本文以不同端基的碳酸酯為原料,考察其與不同小分子二元醇的酯交換反應活性及烷氧基團在碳酸酯酯交換反應中的基團效應。

1 實驗部分

1.1 試劑

碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)、正丙醇、異丙醇,分析純,天津大學科威公司;1,6-己二醇(HDA),化學純,天津市大茂化學試劑廠;乙二醇、正丁醇、二丁基氧化錫(DBTO),分析純,天津化學試劑有限公司;碳酸二丙酯(DPC)、碳酸二異丙酯(DIPC)、碳酸二丁酯(DBC)參照文獻[5-6]方法合成。

1.2 儀器

GC,山東魯南瑞虹化工儀器有限公司SP-6800A型氣相色譜儀;SE-30毛細管柱,內徑0.25 mm,長30 m;數(shù)據(jù)處理由N2000色譜數(shù)據(jù)工作站完成,浙江大學智能信息工程研究所。NMR采用瑞士布魯克公司AVANCE400型核磁共振譜儀測試。顯微熔點儀:北京科儀電光儀器廠XT4-100A型。

1.3 1,6-六亞甲基二碳酸酯齊聚物的制備

在裝有溫度計和精餾柱的100 mL三口瓶中按物料配比依次加入 HDA(4.86 g、0.04 mol)、DMC(12.97 g、0.14 mol)、催化劑二丁基氧化錫(0.12 g)。在100 ℃下電磁攪拌4 h,甲醇通過共沸蒸餾方式從體系中蒸出,減壓得到乳白色黏稠體I(6.88 g、產率94.3%)。1H NMR(CDCl3,400 MHz,δ):4.13(m,12H,—CH2OCO),3.79(d、J = 5.2 Hz、6H,—OCH3),1.68(t、J = 13.2 Hz、12H,—CH2CH2OCO),1.41(m,12H,—CH2CH2CH2OCO)。

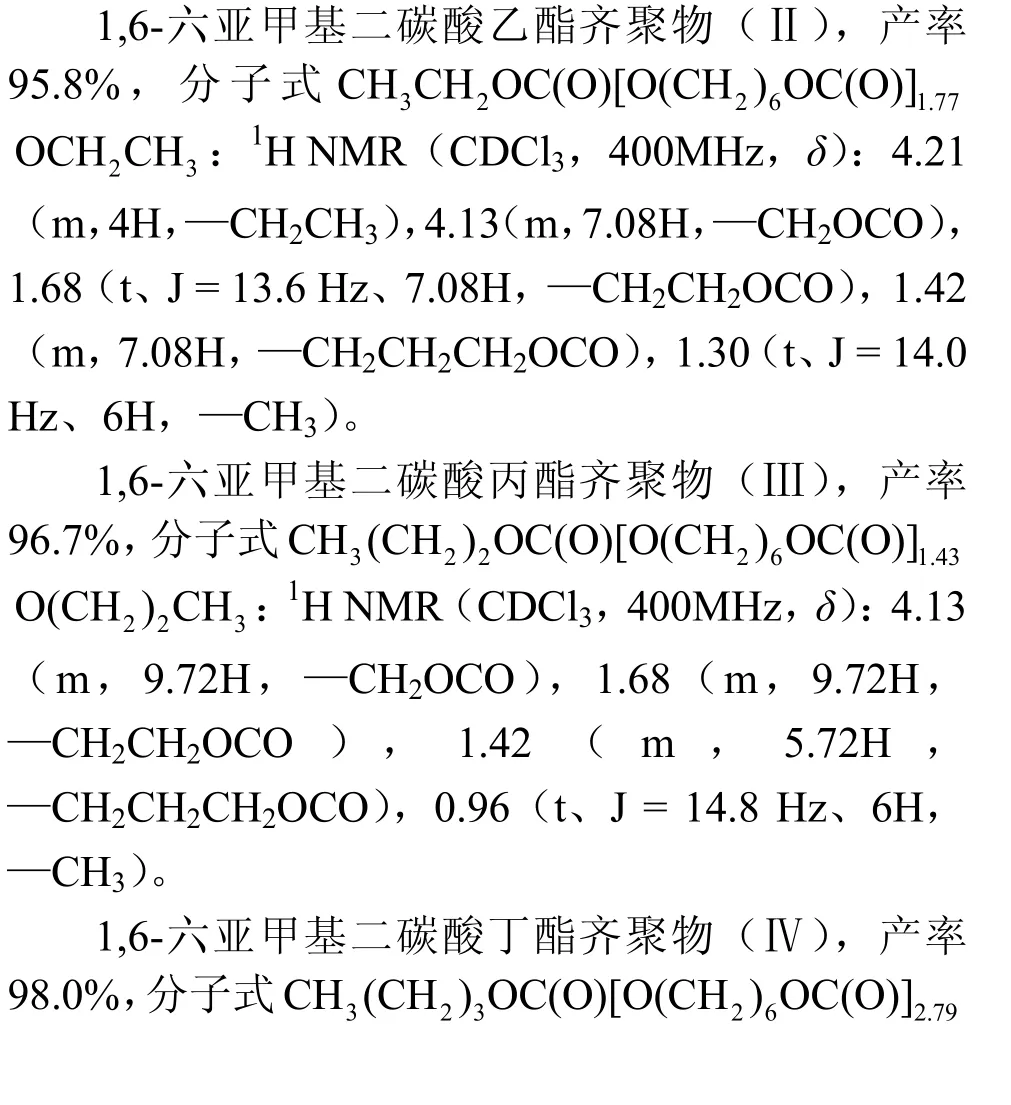

采用上述I的合成方法,以碳酸二乙酯、碳酸二丙酯、碳酸二丁酯、碳酸二異丙酯和HDA反應分別制備出乳白色黏稠體 1,6-六亞甲基二碳酸乙酯齊聚物(Ⅱ)、1,6-六亞甲基二碳酸丙酯齊聚物(Ⅲ)、1,6-六亞甲基二碳酸丁酯齊聚物(Ⅳ)及1,6-六亞甲基二碳酸異丙酯齊聚物(Ⅴ)。

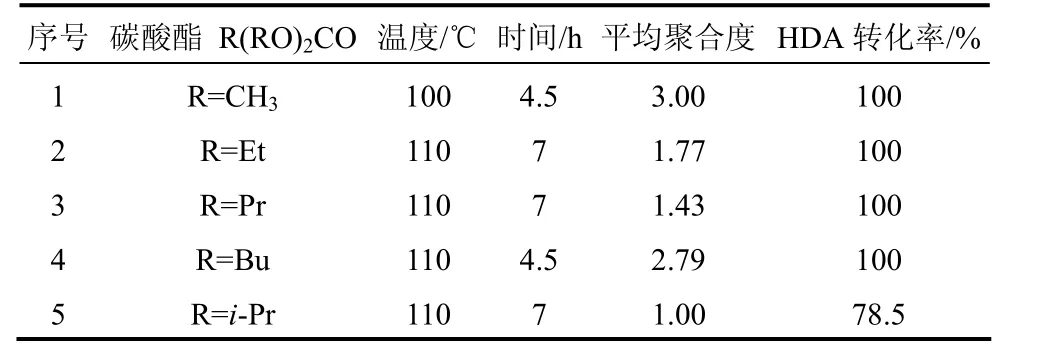

1,6-六亞甲基二碳酸異丙酯齊聚物(Ⅴ)產率95.1%,1H NMR(CDCl3,400MHz,δ):4.87(m,1H,—CHOCO),4.13(m,4.17H,—CH2OCO),3.79(s,0.2H,—OCH3),3.64(m,1H,—CH2OH),1.68(t、J = 12.0 Hz、4.17H,—CH2),1.57(m,1H,—CH2),1.42(m,5.17H,—CH2CH2CH2OCO),1.30(d、J = 6.0 Hz、6H,—CH3)。

1.4 碳酸酯的酯交換反應

常壓下,將Ⅰ、Ⅳ(按端基基團計算)與乙二醇的摩爾比值為 1∶1∶2加入到 100 mL四口瓶中,加入催化劑DBTO(質量分數(shù)1%),在150℃下攪拌反應5 h后減壓得到白色固體,產物經1H NMR分析。按照相同反應操作,考察了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ與乙二醇及Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ與乙二醇的反應情況。

2 結果與討論

2.1 碳酸酯與己二元醇的反應

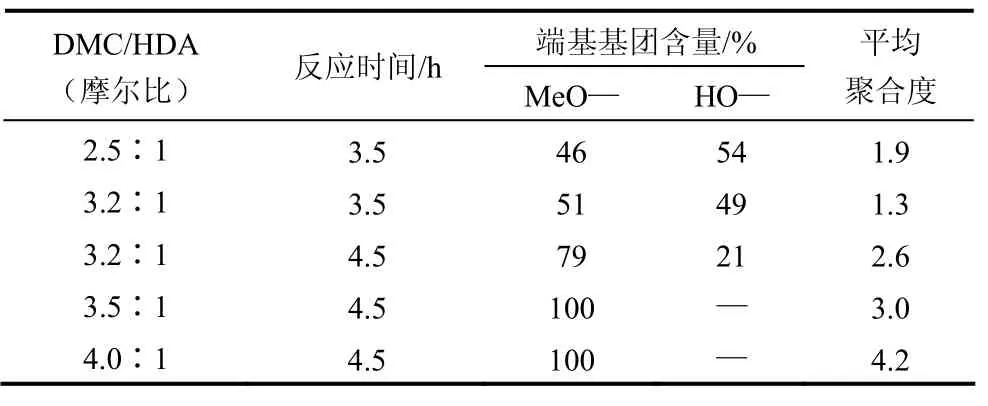

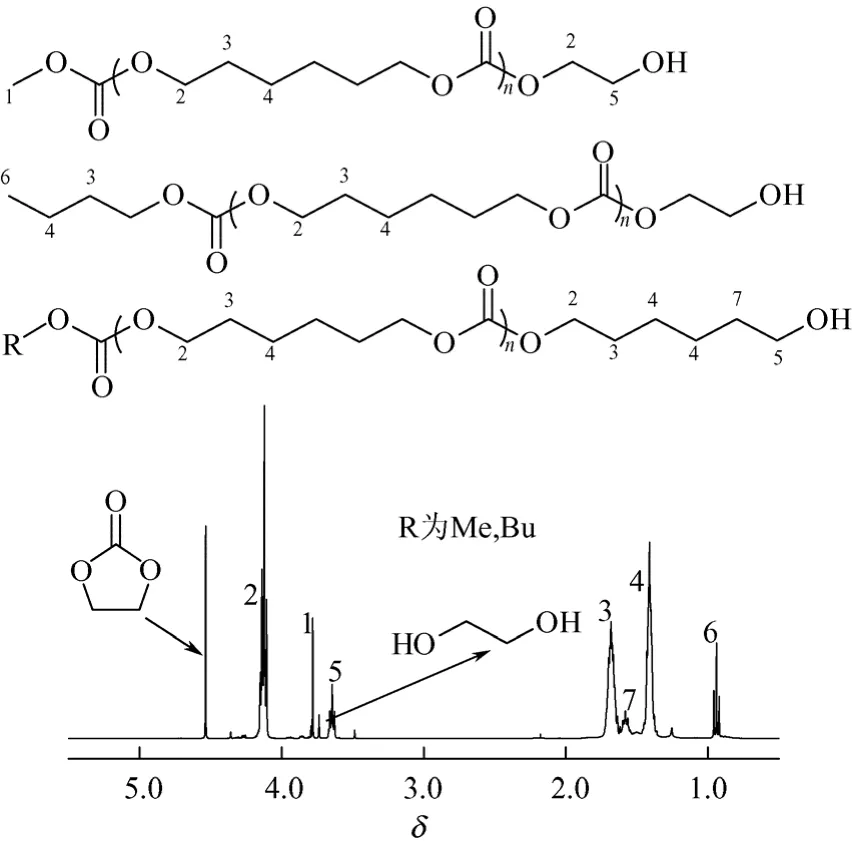

DMC與HDA在二丁基氧化錫催化下酯交換反應,副產物甲醇通過共沸蒸餾的方式分離,低沸點的DMC用量對反應轉化率的影響很大,DMC與HDA的比例對反應的影響列于表1。由表1可知,相同條件下,隨著DMC與HDA摩爾比值從2.5∶1增加到3.2∶1,羥基在體系端基基團中所占比例從54%下降到49%,隨著反應時間的延長,羥基的含量進一步下降到21%,當DMC與HDA摩爾比值為3.5∶1時,反應4.5h 后HDA能夠全部生成甲氧基封端的碳酸酯齊聚物。從表1中還可以看出在DMC與HDA的酯交換反應中,盡管DMC過量,在羥基還沒有反應完就形成了部分齊聚物。隨著反應時間的延長,齊聚物的平均聚合度不斷增大,齊聚聚碳酸酯Ⅰ的1H NMR見圖1。在圖1中,δ4.13,δ1.68及δ1.41處的信號對應反應后的HDA 6個亞甲基;δ3.64處與羥基相連的亞甲基峰完全消失,而在δ3.79處出現(xiàn)了與碳酸酯相連的甲基的特征峰,通過δ3.79處甲氧基峰面積與δ4.13處的亞甲基峰面積比值可得出碳酸酯齊聚物的平均聚合度(P=3)。

表1 原料配比對反應的影響

圖1 產物I的1H NMR

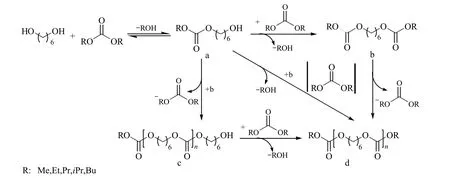

鑒于碳酸酯與二元醇反應在碳酸酯大幅過量的情況下生成碳酸酯齊聚物,碳酸酯與HDA反應的可能反應機理如圖2所示,碳酸酯與HDA先反應生成中間體a,a可進一步與碳酸酯反應生成二碳酸酯b和醇,a可以與b等碳酸酯發(fā)生酯交換反應生成碳酸酯c及碳酸二甲酯或碳酸酯d及醇。在酯交換反應中,形成醇及碳酸酯的反應并存[7]。為了進一步證實該反應的進行,碳酸酯齊聚物Ⅰ在減壓及150 ℃下反應8 h可得到平均聚合度為24的碳酸酯低聚物。

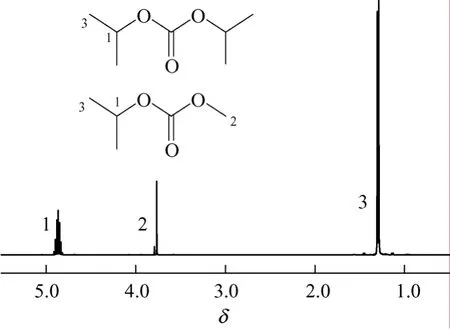

按照同樣的反應,碳酸二乙酯、碳酸二丙酯、碳酸二異丙酯、碳酸二丁酯分別和己二醇反應,制備出完全烷氧基封端的碳酸酯齊聚物Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ,反應結果列于表2。由表2可知,隨著反應的進行,HDA單體的轉化率可達100%。相同條件下,小分子碳酸酯的反應活性越高,與己二醇的反應程度就越大,因而通過體系的反應程度大小就可判斷與HDA反應的碳酸酯的反應活性,進一步推出碳酸酯中各基團的反應活性。由于本反應是線型縮聚反應,小分子碳酸酯可以被蒸出,而二聚及碳酸酯的齊聚物留在反應體系中,反應產物的平均聚合度與HDA的反應程度將共同反映碳酸酯中小分子烷氧基的反應活性。基團的反應活性越高,HDA的轉化率就越大,平均聚合度就越大。由表2可知,在反應初期,DMC、碳酸二丁酯與HDA反應產物的平均聚合度要明顯高于碳酸二乙酯、碳酸二丙酯及碳酸二異丙酯與HDA反應產物的平均聚合度,說明 DMC、碳酸二丁酯的反應活性要大于碳酸二乙酯、碳酸二丙酯及碳酸二異丙酯的反應活性,而碳酸二乙酯、碳酸二丙酯、碳酸二異丙酯的反應活性相差不大。碳酸二異丙酯的制備過程中,由于異丙醇的反應活性較低,碳酸二異丙酯與碳酸甲基異丙基酯的沸點太近,難于分離,因此碳酸二異丙酯中含有部分的甲氧基基團,核磁分析(圖 3)甲氧基基團與異丙氧基基團的摩爾比為0.16∶1。以該碳酸二異丙酯為原料和 HDA反應的產物經1H NMR分析(圖4),峰2、3、8、7處峰面積的比值為 1.00∶4.17∶0.20∶0.99,即甲氧基基團與異丙氧基基團的摩爾比值為0.07∶1。甲氧基的比例變小了說明甲氧基基團要比異丙氧基基團更易脫出。值得注意的是反應7h后,體系中仍有未完全反應的己二醇,也進一步說明異丙基碳酸酯的反應活性低。

表2 1,6-己二醇與小分子碳酸酯的酯交換反應

圖2 小分子碳酸酯與1,6-己二醇的反應機理

圖3 碳酸二異丙酯的1H NMR

2.2 碳酸酯與乙二元醇的酯交換反應

圖4 產物V的1H NMR

表3 碳酸酯齊聚物Ⅰ,Ⅳ與乙二醇的酯交換反應

圖5 碳酸酯齊聚物Ⅰ、Ⅳ與乙二醇產物的1H-NMR

單碳酸酯與二元醇反應可以形成聚碳酸酯齊聚物,DMC、DBC的反應活性較高。為了消除不同實驗分次的誤差,利用碳酸酯齊聚物的混合物與乙二醇的酯交換反應來評價烷氧基團活性,反應結果列于表3。反應體系中各物質的量由1H NMR分析確定,反應生成的小分子化合物通過減壓蒸出與產物進行分離。Ⅰ和Ⅳ與乙二醇反應后經減壓蒸出低沸點副產物,得到丁氧基、羥基封端的碳酸酯齊聚物(NMR見圖5),丁氧基、羥基的摩爾比為0.57∶1,蒸出物經GC及NMR分析確定為甲醇、丁醇、DMC、DBC及碳酸乙二酯。由表3可知,體系中甲氧基與丁氧基的摩爾比在反應后均有不同程度的下降,說明在酯交換反應中甲氧基基團要比丁氧基基團更易脫出。產物中未出現(xiàn)由乙二醇連接的碳酸酯齊聚物,但在δ4.53(1H NMR)處出現(xiàn)了碳酸乙二酯的特征峰,說明乙二醇與碳酸酯反應生成羥乙氧基碳酸酯,羥基進一步“回咬”生成碳酸乙二酯,因此可以通過乙二醇與碳酸酯齊聚物或聚合物反應,使其降解成小分子碳酸乙二酯及小分子二元醇。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ與乙二醇反應及Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ與乙二醇反應的結果列于表4。分析表3、表4數(shù)據(jù)可得,烷氧基的反應活性為:甲氧基>丁氧基>丙氧基>乙氧基>異丙氧基。

表4 酯交換反應中各基團的摩爾比改變量

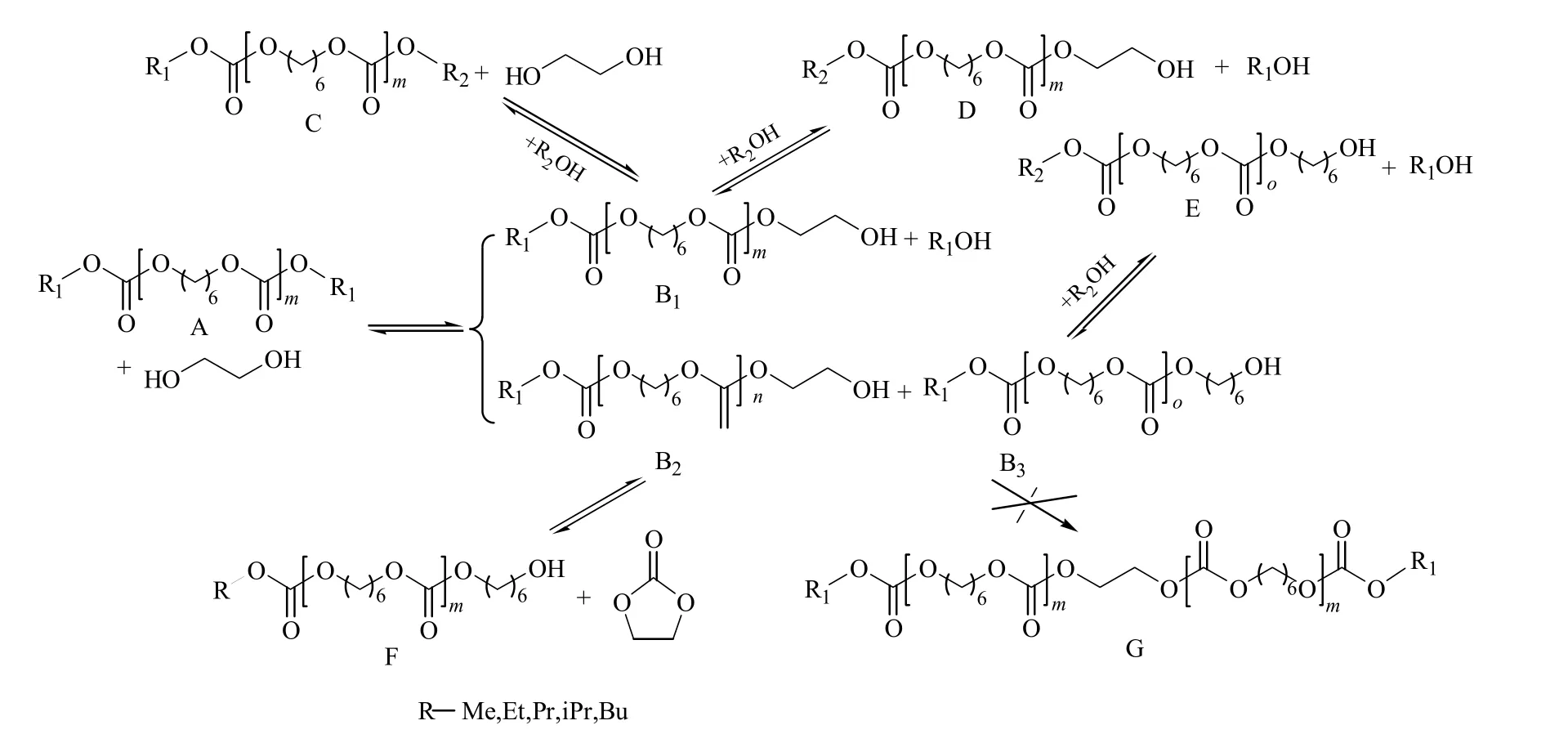

在混合碳酸酯與乙二醇的酯交換反應中,可能的反應途徑(圖6)是乙二醇首先進攻碳酸酯A上的羰基基團,生成端羥乙基碳酸酯B1和B2、端羥烷氧基碳酸酯B3及小分子醇。乙二醇中的羥基不僅可以進攻端碳酸酯,也可以進攻中間的碳酸酯,碳酸酯B可與混合碳酸酯交換下來的醇交換生成碳酸酯C、D和E,同時碳酸酯B1、B2中羥乙基會“回咬”羰基基團生成F和碳酸乙二酯[8],但碳酸酯B中的羥乙氧基不會進攻其它碳酸酯生成由亞乙基連結的碳酸酯G,這與文獻[9]報道相一致。

圖6 碳酸酯低聚物與乙二醇的反應歷程

3 結 論

在二丁基氧化錫催化下,碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸二正丙酯、碳酸二異丙酯、碳酸二丁酯與1,6-己二醇反應生成不同聚合度的齊聚碳酸酯,通過比較不同碳酸酯齊聚物與乙二醇的酯交換反應產物的結構分析得出基團的反應活性順序為:甲氧基>丁氧基>丙氧基>乙氧基>異丙氧基。甲氧基碳酸酯的反應活性最大,1,6-六亞甲基二碳酸甲酯可發(fā)生自縮聚形成碳酸二甲酯及低聚聚碳酸酯,平均聚合度可達24。乙二醇與碳酸酯齊聚物反應生成碳酸乙二酯,引發(fā)齊聚碳酸酯的降解,而不能生成由亞乙基連接的聚碳酸酯。碳酸二甲酯及碳酸二丁酯是制備聚碳酸酯的合適起始原料。

[1]Haba O,Itakura I,Ueda M,et al. Synthesis of polycarbonate from dimethyl carbonate and bisphenol-a through a non-phosgene process[J].J. Poly. Sci. Part A:Polym. Chem.,1999,37:2087-2093.

[2]Foy E,F(xiàn)arrell J B,Higginbotham C L. Synthesis of linear aliphatic polycarbonate macroglycols using dimethylarbonate[J].J. Applied Polym. Sci.,2009,111:217-227.

[3]Feng Y X,Yin N,Li Q F,et al. KF/Al2O3as solid base for the synthesis of polycarbonate diols(PCDLs)[J].Catal. Let.,2008,121:97-102.

[4]Matsumura S,Harai S,Toshima K. Lipase-catalyzed polymerization of diethyl carbonate and diol to aliphatic poly(alkylene carbonate)[J].Macromol .Chem. Phys.,2000,201:1632-1639.

[5]尹振燕,董燕敏,程琦,等.碳酸二丙酯的綠色合成及其與DMC相平衡數(shù)據(jù)測定[J].精細化工,2009,26(3):304-308.

[6]王慶印,姚潔,王越,等.碳酸鉀催化酯交換合成碳酸二丁酯的研究[J].工業(yè)催化,2005,13(6):27-31.

[7]荀紅娣,王小梅,王家喜.含1,2-亞乙基單元的雙酚A聚碳酸酯非光氣法合成和表征[J].高分子學報,2010(11):1276-1282.

[8]Rokicki G,Piotrowska A. A new route to polyurethanes from ethylene carbonate,diamines and diols[J].Polymer,2002,43:2927-2935.

[9]Pawlowski P,Rokicki G. Synthesis of oliocarbonate diols from ethylene carbonate and aliphatic diols catalyzed by alkali metal salts[J].Polymer,2004,45:3125-3137.

Reaction activity of alkyloxy group in synthesis of polycarbonate

SUN Jianzheng,ZHOU Hongyong,LI Yunqing,WANG Xiaomei,WANG Jiaxi

(School of Chemical Engineering,Hebei University of Technology,Tianjin 300130,China)

The carbonates with different terminal groups were synthesized by transesterification of 1,6-hexanediol and dimethyl carbonate,diethyl carbonate,dipropyl carbonate,diisopropyl carbonate,dibutyl carbonate,respectively. Based on the analysis of products,the activities of dimethyl carbonate and dibutyl carbonate were higher,while the activities of diethyl carbonate,dipropyl carbonate,diisopropyl carbonate were similar. Referring to the NMR analysis of products of carbonate oligomer with different end group with glycerol,the activity of alkyloxy group in carbonate was in the order:MeO> BuO>PrO> EtO>i-PrO. The possible mechanism of the transesterification was proposed.

carbonate;alkyloxy group;polycarbonate;diol;transesterification

O 632

A

1000-6613(2011)09-2013-05

2011-03-08;修改稿日期2011-03-29。

孫建正(1985—)男,碩士研究生。聯(lián)系人:王家喜,教授,博士生導師,主要從事綠色化學和功能高分子材料制備與研究。E-mail jwang252004@126.com。