就業導向下的高職學生能力評價探析

□譚 旭 高維春 林澤玲 丘翠芬

就業導向下的高職學生能力評價探析

□譚 旭 高維春 林澤玲 丘翠芬

通過對新形勢下高等職業教育發展特點的分析和調查,提出了就業導向下的高職學生能力真實性評價思想。借助冰山分析模型,創新性地構建了層次化的綜合評價指標體系。基于該評價指標體系,考慮到實際評價分析中的各種復雜性和不確定性,構造了基于擴展粗糙集模型下的智能化評價模型。該評價模型不僅可以客觀地獲取各評價指標的權重值,亦能融合相應的專家主觀評價權重值,實現對高職學生能力評價的合理化和自動化,并為高職院校的新發展以及高職學生的自身發展提供一定的科學指導意義。

就業導向;高職教育;學生能力評價;冰山模型;粗糙集理論

近年來,我國高等職業教育呈現出前所未有的發展勢頭,辦學規模不斷擴大,其迅猛的發展使得高等職業教育已經成為高等教育的重要組成部分。隨著我國社會、經濟、文化的不斷進步,新時期的高等職業教育發展也將面臨著新的訴求。而高職學生作為高等職業教育的主體,是否培養出符合廣大企事業單位需求和認可的高技能、高素質人才則直接反映出高等職業教育的成敗。

教育部《面向二十一世紀深化職業教育教學改革的原則意見》指出:“職業教育要培養同二十一世紀我國現代化建設要求相適應的,具備綜合職業能力和全面素質的,直接在生產、服務、技術和管理第一線工作的應用型人才。”[1]在該原則性意見中,教育部明確規定了高職人才培養的目標是“直接在生產、服務、技術和管理第一線工作的應用型人才”,高職人才培養的標準是“同我國現代化建設要求相適應”、“高職教育就是就業教育”。那么,如何切實體現高職學生培養的特征體系,構建適應就業導向的學生能力評價體系及模型應作為相關研究的出發點和立足點[6]。

本文旨在通過研究分析和實踐調查,嘗試建立符合新形勢下高職教育特點和人才培養目標要求的學生能力評價指標體系,并通過設計合理的智能化評價模型實現對高職學生能力評價的合理化和自動化。

一、高職學生能力評價研究現狀

學生教育評價最早源于20世紀30年代美國泰勒提出的“八年研究”七步評價理論。隨后,斯塔弗爾比姆于20世紀60年代首創了基于CIPP模式的綜合的評價模型。20世紀90年代英國開放大學教育學院納托爾和克利夫特等人則提出了發展性教育評價的思想。美國學者韋伯所著的《有效的學生評價》則頗具代表性,其中所闡述的“形成性評價和終結性評價”的思想對目前學生能力評價影響深遠[2]。

我國雖然開展科學學生能力評價研究的歷史較短,但目前已經成為各級各類學校的一項基本的經常性工作,實踐成果和理論研究成果較為豐富。但是針對于當前新形勢下的高職學生能力培養,其評價指標體系普遍存在以下問題:

(一)評價體系內涵貧乏

在“工學結合”的培養模式下,學校專業理論知識的學習和企業實習實踐技能的培養是高職學生不可偏廢的“兩條腿”,而目前的評價體系大多注重學生的專業課業成績,通常把卷面考試分數高低作為衡量一個學生好壞的至關重要的標準,忽略了學生的個體差異和個性化發展,不能達到對學生的綜合性科學考量。

(二)高職特色不明顯

高職教育作為就業教育,不同于傳統的精英高等教育。而目前大多數高職院校使用的評價體系均借鑒于普通本科院校,不僅沒有體現出高職院校應有的“重實踐、重技能”的特點,亦沒有體現出以就業為導向的培養思路和培養目的。

(三)評價形式過于單一

高職教育的培養模式決定了高職學生的全面培養應由企業、學校和家長三方共同完成和承擔,那么針對高職學生的能力評價也不應該僅僅由學院教師對所有的評價指標給出片面化的數值評分,而應該由多方參與,進行全面、多樣化的數據采集和數據融合達到一定程度的客觀評定。

(四)現實性與發展性缺失

由于當前職業結構和需求的深刻變化,從根本上改變了勞動者的就業方式,人們不再從一而終地守在一個職業崗位上。那么對于我們所培養的高職學生也不能把高職教育當成一種現實的 “校園式”終結教育,更多的是要培養學生在今后激烈的工作競爭中應具備的可持續就業發展能力,即對高職學生的能力評價體系應具備一定的前瞻性和發展性。

綜上,高職學生能力評價應從目前高職教育培養學生的實際出發,充分考慮“就業導向”的重要內涵,以社會市場需求為準繩,實現學生能力的客觀正確評價;同時應考慮高職學生的可持續性發展和個性化發展,達到對高職學生能力的“真實性”全面評價[3]。

在目前學生能力評價方法上,總體上分為定性評價和定量評價兩類[4,5]。常用的定性評價方法,如情境測驗法、評定量表評價法、問卷調查法、Delphi法等。由于定性評價方法帶有較大的主觀性,易受到評價人的主觀情感色彩的影響,不能實現對學生客觀、一致性的評價。常見的定量評價方法,如AHP法、加權綜合評價、DEA法、因子分析法、線性擬合法、統計分析法等。雖然這些方法已成功應用于實際學生能力評價中,但是普遍對所采集數據的質量要求較高,而且其中的模型、參數的選定存在較大的隨意性和主觀性,不能得到實際意義上的客觀評價結論。此外,對于評價分析過程中的某些主觀性訴求,定量計算方法不能夠得到任何體現。

本文擬構架一種基于粗糙集理論的智能化評價模型。利用粗糙集方法處理含有模糊表達、不精確性和部分真實性的數據的天然優勢,且在計算過程中不依賴任何先驗知識達到純粹 “讓數據說話”的優良特性,實現高職學生能力評價的合理化和自動化。

二、就業導向下的評價指標體系構建

評價具有很強的導向性,正確合理的評價體系就如一根“指揮棒”、一盞“照明燈”能起到很好的導航定位作用。勞動和社會保障部在國家技能振興戰略中曾指出:構建面向21世紀的新型職業教育培訓體系是一個以職業活動為導向,以職業能力為核心的全方位的人力資源開發體系[8]。這意味著,新階段的高職學生能力評價應該以“職業就業”為基本出發點,以全面的綜合能力素質考量為準繩,構建反映我國高職教育特色的多層面評價指標體系。

那么如何理解高職就業教育下的綜合能力素質?職業教育家姜大源在其《基于全面發展的能力觀》一文中提出,“職業教育作為一種類型的教育依然高舉著教育以人為本、促進人的全面發展的大旗,并將專業能力、發展能力、社會能力看作是以能力培養為本的高職教育必須強調的三個方面。”[7]

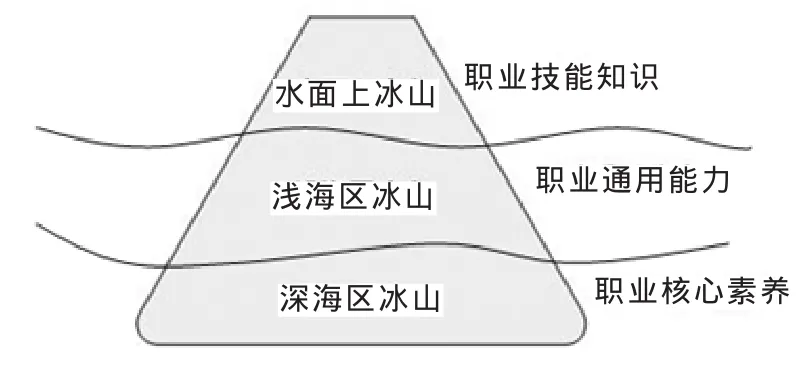

圖1 就業導向下的高職學生能力評價冰山模型

我們認為,就業導向下的高職學生能力應表達出在一定的生理和心理條件的基礎上,通過專業教育、實習實踐和社會環境培養等途徑而形成和發展起來的,在職業活動中發揮作用的一種基本素養,涵蓋了高職學生的基本從業技能以及維系其后續從業發展的綜合能力素質。這里,借鑒美國著名心理學家McClelland博士提出的冰山模型來對該評價思路予以形象的闡釋,詳細如圖1所示。

圖1將就業導向下的高職學生能力表現形式劃分為三部分:“職業技能知識”是水面上浮現的高職學生最直接、最外在技能的基準性表征,體現在指高職學生在所學專業下所應具備的專業知識儲備和專業技能操作水平;“職業通用能力”是水面下淺水區尚能容易觀察到的不局限于本專業的各種能力表征,體現在高職學生將來能在本領域各崗位上勝任就業工作的通用能力和技能要求;而“職業核心素養”是深藏于深海區不易被觀察到的鑒別性綜合素質訴求,承載著整個能力體系,體現在高職學生畢業就業后適應各類職業發展的復合能力。

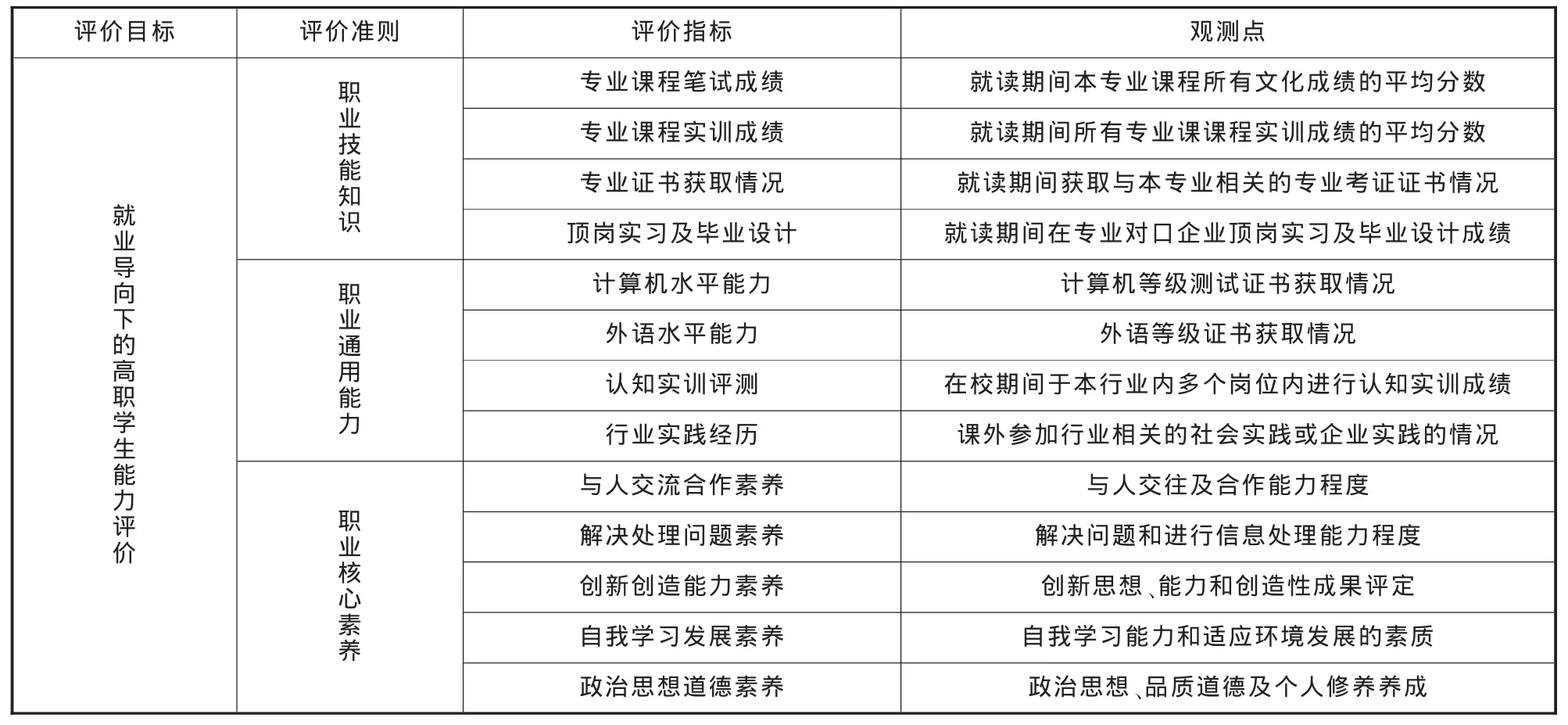

通過實際調研分析,我們給出如表1所示的評價指標體系。

三、就業導向下的高職學生能力評價模型

通過文獻研究分析、實際走訪調研及相關專家咨詢構建了評價指標體系后,下一步是采集評測歷史數據。由于高職學生的培養環境是以院校為母體,并基于合作企業的專業技能訓練,而最終走向社會市場環境。那么,其教育效果和能力評測將交由學校、企業和(家庭)社會來進行評判,讓各“利益攸關方”充分參與到整個評價過程中來,以獲得被評價學生在該指標體系下的全面、真實評測數據。

針對各項評測指標,邀請最為恰當的評價方對被評價學生進行定性或定量化的評分。對于定性化指標,依據給定的語言標度等級(如優、良、中、差或欠缺、稍有、有、強等方式)進行評價;對于定量化指標,可以根據要求予以百分制或5分制的評分。

表1 就業導向下的高職學生能力評價指標體系

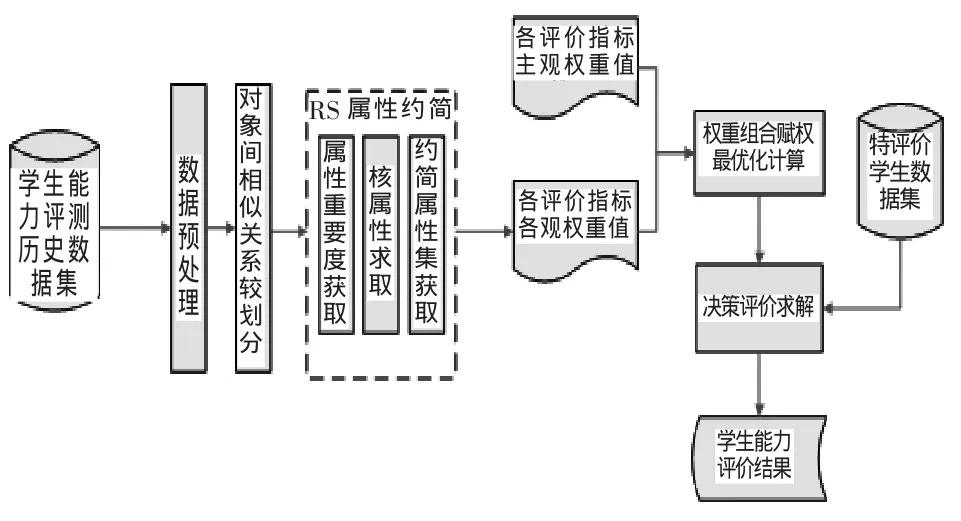

圖2 就業導向下的高職學生能力智能評價模型

圖2展示了基于粗糙集(Rough Sets)方法[9]的智能化評價模型。

將采集好的評價歷史數據集整理成粗糙集方法處理的決策表,考慮數據集中通常存在的各種復雜類型數據、噪聲數據、甚至是數據缺失的情況,將Pawlak粗糙集模型予以相似關系劃分下的擴展[10]。

利用擴展后的粗糙集模型基于決策表進行各評價指標的重要度計算,這也將獲得各評價指標權重的客觀計算,彌補了以往依賴人工主觀設定各評價指標權重值的缺陷。

在評價指標客觀權重獲得的基礎上,依然可以根據需要融合專家對各評價指標的主觀權重設置,并基于最優化模型求解得到各評價指標在主客觀組合賦權下的權重值。基于權重值,對待評價高職學生的能力進行最終決策評價分析[11]。

四、結束語

本文針對新形勢下的高職教育發展特點和高職學生的差異性,基于理論上的研究分析和實際調研考察,嘗試分析了就業導向下的高職學生能力評價問題,并以冰山模型為理論指導,構建了層次化的高職學生能力綜合評價指標體系。基于該評價指標體系,考慮到實際評價分析中的特殊性和復雜性,提出了利用改進粗糙集方法構造相應的智能化評價模型。通過該模型的計算,不僅可以得到最終的學生能力數值化評價結果,而且在評價過程中可以僅依靠數據客觀地求取各評價指標重要性(權重)的分析結果,以此為高職學生自身能力的培養和提高提供數值化的科學指導方向,同時也能為高職教育的新發展提供客觀、科學化的指導方向。

[1]中華人民共和國教育部高等教育司.高職高專教育改革與建設[C].北京:高等教育出版社,2003.

[2]張翠英.能力本位高職學生質量評價研究[D].長沙:湖南師范大學,2007.

[3]肖文芳.高職真實性學生評價研究[D].杭州:浙江工業大學,2009.

[4]徐一紅.高職教育評價體系研究[D].濟南:山東師范大學,2005.

[5]Cox,Laura K T.Multi-level Evaluation of a Career Development Training Program[D].San Jose State Univ.,2003.

[6]曾鴻英.以就業為導向的高職學生綜合職業能力培養[J].成都紡織高專學報,2010,27(3):51-55.

[7]姜大源.基于全面發展的能力觀[J].中國職業技術教育,2005(22):1-4.

[8]勞動和社會保障部職業技能鑒定中心.職業核心能力培訓測評標準[M].北京:人民出版社,2007.

[9]Pawlak Z.,Skowron A.Rough Sets and Boolean Reasoning[J].Information Sciences,2007,177(1):41-73.

[10]譚旭,唐云嵐,張少丁,等.雜合數據的粗糙集屬性約簡方法[J].國防科技大學學報,2008,30(6):83-88.

[11]岳超源.決策理論與方法[M].北京:科學出版社,2004.

譚旭(1981-),男,湖南株洲人,深圳信息職業技術學院講師,博士,研究方向為決策評價理論及職業教育理論。

2010年廣東省自然科學基金項目“數據驅動下的粒計算方法、模型及其決策分析”(項目編號:10451802904005327),項目主持人:譚旭。

G717

A

1001-7518(2011)18-0070-03

責任編輯 王國光