以能力培養為主線優化人才培養方案的探索與實踐

鄭少燕

(汕頭大學醫學院,廣東 汕頭 515041)

以能力培養為主線優化人才培養方案的探索與實踐

鄭少燕

(汕頭大學醫學院,廣東 汕頭 515041)

能力培養;人才培養方案;基本技能

社會的進步,醫學科學的發展及全球性醫療保健質量要求的不斷提高對醫學教育提出了巨大挑戰。在這種國際大背景下,2001年6月世界醫學教育聯合會(WorldFederationfor MedicalEducation,WFME)發布《本科醫學教育全球標準》,2002年2月國際醫學教育學會(IIME)發布本科《全球醫學教育最基本要求》(GMER),2008年9月中國教育部和衛生部聯合頒布《中國本科醫學教育標準——臨床醫學專業(試行)》(教高[2008]9號)。這些標準都以“能力導向的教育”為宗旨。

汕頭大學醫學院于2002年被教育部列入“新世紀高等教育教學改革工程”。醫學院圍繞國際醫學教育基本要求與標準,從醫學生知識、能力、水平、態度等方面著手研究,以系統整合為基礎,以能力培養為主線,優化本科人才培養方案,實施全方位教育教學改革,力爭培養適應時代發展的高素質醫學人才。

1 以能力培養為主線,優化人才培養方案

1.1 創設新型綜合技能課程,培養學生基本技能

醫學院在新型醫學課程體系設置中,以培養學生基本技能為核心,集生物正常功能、疾病發生機制和藥物治療作用規律為一體形成“機能學實驗”,通過動物實驗,要求學生掌握各種基本技能;將原來內科診斷學基礎、外科學總論、婦產科學、兒科學及精神病學等課程整合為“臨床基本技能”,運用模擬技術、虛擬技術、網絡技術、標準化病人等現代教育手段,并與臨床實踐緊密結合,讓學生系統掌握臨床基本技能操作[1];將普通人際交流和醫學溝通技能等內容整合為“溝通技能”,采用案例分析、角色扮演和臨床實踐等多種形式教學,使學生掌握一般溝通技巧,具備在醫學實踐中的人際交流與溝通能力;將網絡知識和技術、文獻檢索、循證醫學及統計學等內容整合為“終身學習”,培養學生掌握知識能力和終身學習能力,使其具備發展潛能。

1.2 實施浸入式英語教學計劃,提高學生英語綜合應用能力

為培養學生英語綜合應用能力,特別是聽、說能力,醫學院在公共英語教學中實施浸入式英語教學計劃(EnglishImmersion Program,EIP)[2],將為期兩年的大學生英語課程集中到第一學期完成,采用小班教學,每周面授12學時(讀寫譯、視聽說),網絡Self-access15學時(含自習),外教輔導及課外活動5學時。實施課堂教學、基于網絡的自主學習以及課外活動等相結合的浸入式教學,能強化學生英語語言技能訓練,激發英語學習積極性,增強自主學習能力,使學生在短時間內快速提高英語水平,為后期學習奠定堅實基礎。

1.3 多途徑開展科研活動,提高學生創新能力

創新是中華民族的靈魂,醫學院十分重視學生創新能力的提高,在人才培養方案中,多途徑開展大學生科研活動。

(1)設立“大學生科研基金”,支持本科生開展科研活動。讓學生在教師指導下進行科研訓練,從收集資料、申報課題、預備實驗、正式實驗、論文寫作、期中檢查到結題工作等均由學生科研小組完成。通過科研活動,學生初步掌握了嚴謹的科研工作方法和思維方式。

(2)開設探索性實驗。將綜合性實驗課程“機能學實驗”部分實驗設為探索性實驗。探索性實驗按以下步驟進行:查閱資料、提出問題;展開討論、答辯;申報立項;論文撰寫與報告。探索性實驗培養了學生創造性學習能力、批判性思維和嚴謹的科研工作作風。

(3)啟動“生命關懷”科研基金項目。為培養學生創新思維和提升學生醫德素養,醫學院設立了“生命關懷”科研基金,將“生命關懷”課題計劃列入教育教學工作中,為學生提供了人文社科研究和鍛煉的機會。

(4)引入“解決問題,促進健康”(PSBH)計劃。該計劃由Dreyfus健康基金會主席Dr.BarryHSmith于1989年制定的,其中心思想是將改善健康責任付諸于個人,鼓勵參與者將所學方法用于實際行動,以達到改善民眾健康的目的。為加強大學生創新能力培養,增加學生參與解決公共衛生和公眾健康教育方面的實踐機會,將PSBH項目納入大學生科研項目中。

1.4 安排4學期臨床實踐,提高學生臨床實踐能力

安排4學期臨床實踐,包括預見習、見習、實習、強化實習,讓學生有更多機會、更多時間在臨床一線磨煉,從而提高學生臨床實踐能力。

(1)啟動預見習,為期2~4周,安排在第一學年暑假,目的是讓學生盡早進入臨床,熟悉醫院環境和流程,了解基礎護理工作,學習怎樣關愛病人,從而激發其專業學習動力,提高學習效果。

(2)第7學期安排集中見習,臨床核心課程教學在臨床學院進行,轉變大班理論授課模式,采用集中見習教學模式,即以小班(10人)為單位進行床邊教學,以問題為中心,圍繞典型病人進行討論。該模式下,學生一邊學習臨床理論知識,一邊觀察病人病情變化,將理論與實踐緊密結合,提高了學生臨床知識學習效率。

(3)第8~9學期安排通科實習,共48周,包括內科、外科各12周,婦產科、兒科各8周,神經科、傳染科各4周。提早安排實習緩解了考研和就業雙向選擇對實習的沖擊,保證學生有足夠的臨床實習時間,提高了實習質量。同時加大管理力度,制定相關制度,實行彈性制度,實習期間請假累計超過2周者,必須補足實習時間;轉科考試不合格者,必須延長該科實習時間,直到合格才予轉科實習或完成實習[3]。

(4)第10學期安排強化實習,其中選擇實習8周、預防醫學實踐4周。學生根據自己畢業后工作意向,選擇到相應二級或三級學科強化實習,培養專科臨床工作能力,為其能較快適應臨床醫療工作打下堅實基礎。分批安排學生到疾病預防控制中心或基層衛生機構進行預防醫學強化實踐,使學生掌握在臨床中實施疾病預防和健康促進相結合的知識和技能,要求學生不僅掌握治療疾病的技能,還能預防疾病和促進健康。

1.5 設置全英班并赴外學習,提高學生競爭力

(1)全英班實行動態管理。醫學院設置全英班,進入全英班學習的學生享受特殊待遇(學費、住宿費全免),同時免費提供原版英文教材并配備電腦等,畢業可得到學院協助參加國際認可的美國醫師執照考試。全英班由具有全英授課資格的教師或外籍教師承擔教學工作,由外籍教師擔任班主任,采用動態管理辦法,每學年通過全英選拔考試確定每級30名優秀學生進入全英班,營造了良好的競爭氛圍,激勵學生奮發向上,提高了學生競爭能力。

(2)選拔優秀學生赴國(境)外學習。在李嘉誠基金會的支持下,醫學院與英國牛津大學、加拿大多倫多大學、阿伯塔大學、明尼托巴大學、日本愛媛大學、澳大利亞西澳大學、香港大學、香港中文大學、香港理工大學等學校建立合作培養人才關系,每年選拔一定名額的優秀學生赴國(境)外短期學習或攻讀碩士、博士學位,通過學業綜合測評、英語和綜合素質面試成績確定人選,使學生樹立競爭意識。

1.6 創新教學方法,激發學生自主探究能力

醫學院突破傳統以知識傳授為中心的教學模式,創新教學方法,充分尊重學生的探究本能和個性,把思維空間留給學生,鼓勵學生主動探究,讓學生在相關知識領域中通過學習、觀察和探索,學會處理各種問題,提高分析和解決問題能力。

(1)PBL教學。以問題為基礎的學習(Problem-BasedLearning,PBL)強調把學習設置到精心計劃的、復雜的、有意義的問題情景中,教師改教為導,引導學生掌握教學目標所要求的醫學知識和能力。醫學院起初在病理學、微生物學、外科學中采用PBL教學法,后逐步擴展到各個學科,讓PBL教學占到總學時數的5%~10%。

(2)CPC教學。在病理學課程中采用臨床病理討論(Clinical PathologicalConference,CPC)教學法,充分利用“汕頭大學司法鑒定中心”尸體解剖病例素材編寫教案,課前將典型案例資料發給學生,讓學生預習并查閱相關資料,了解相關知識背景;課堂上學生圍繞案例和病理解剖標本進行分析、討論、診斷等。

(3)床旁教學。在臨床核心課程教學中,8~10位學生組成教學小組,在帶教教師指導下圍繞臨床典型病例進行床邊學習和討論,將理論與實踐、基礎知識與臨床知識相結合,以分析、解決臨床問題。

(4)模擬教學。在臨床基本技能教學中,采用模擬技術與虛擬技術、標準化病人及病人、真人實際操作與網絡教學相結合的方式模擬臨床真實情景,讓學生分小組進行訓練和討論。

(5)辯論式教學。在生殖模塊教學中,教師設計辯論題目,讓學生查閱資料,引導學生靈活運用所學知識,從理論和現象入手分析問題,并將學生分成正、反兩方展開激烈辯論,學生在辯論過程中掌握了基本知識,提高了現場應變能力、溝通能力和組織能力。

1.7 引用國際先進考核方法,全面評價學生能力

(1)實施客觀結構化臨床考試。客觀結構化臨床考試(ObjectiveStructuredClinicalExamination,OSCE)是一種“以操作為基礎”的客觀評價臨床能力的考核方法,涵蓋了學生分析與解決臨床問題能力、臨床思維能力、臨床實踐能力、溝通交流能力、醫學倫理等方面。醫學院自2004年引入客觀結構化臨床考試,已由當初的6個考站發展到12個考站,主要對本科生進行畢業前臨床技能評價,目前已成功組織了15場考試。

(2)引入美國醫師執照考試方法。2007年醫學院引入美國醫師執照考試(UnitedStatesMedicalLicensingExamination,USMLE)題庫,并成立由相關學科和教學管理人員組成的USMLE題庫課題組,建立醫學院USMLE試題庫。基礎綜合考試采用USMLE題庫第一階段考試(Step1)題目,臨床綜合考試采用USMLE題庫第二階段考試(Step2)題目;全英班考試題目30%來自USMLE題庫。

2 改革效果

2.1 學生臨床基本技能增強

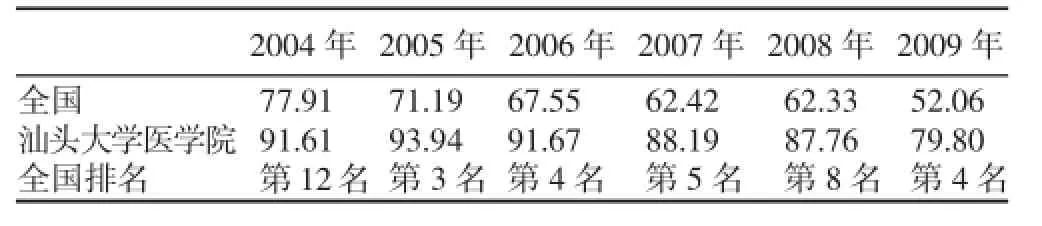

醫學院畢業生參加全國執業醫師考試,2004~2009年通過率(數據來源于國家醫學考試中心“2008年醫師資格考試學科成績分析報告”)均位全國前列(見表1);2004級學生參加全國第一屆臨床技能大賽獲得第四名,是華中、華南地區唯一獲獎的醫學院校,充分體現了我院人才培養質量。

表1 汕頭大學醫學院2004~2009年執業醫師通過率與全國通過率比較(%)

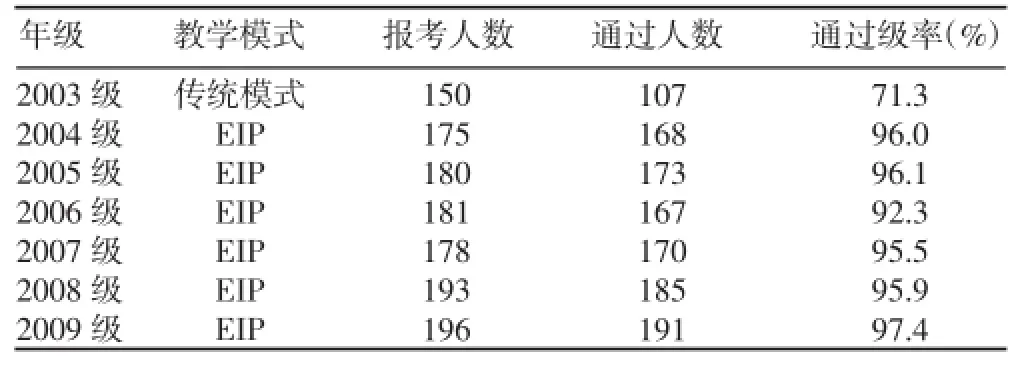

2.2 學生英語水平提高

實施EIP教學的2004級及以后的學生英語四級過級率、優秀率明顯高于采用傳統教學模式的學生(見表2)。

表2 2003~2009級學生第一年英語四級一次性通過率比較

2.3 學生創新能力增強

學生創新能力不斷增強,至今已立項院級杰出大學生科研基金130項、獲廣東省大學生創新實驗項目20項、獲美國健康基金會“解決問題,促進健康”大學生項目28項;參加近三屆“挑戰杯”廣東省大學生課外科技作品競賽獲特等獎1項、一等獎1項、二等獎5項、三等獎10項。

2.4 畢業生就業率高

醫學院每年畢業生就業率在全省各本科院校中連續保持第一、二名。本科畢業生初次就業率每年均在97%以上(每年9月10日公布),總就業率每年均在98%以上(每年12月1日公布),每年年底就業率達100%(本院統計)。

2.5 教學成果顯著

醫學院積極推進本科教學質量與教學改革,實現了教學成果獎和質量工程建設項目在國家級層面的歷史性突破。近5年來共獲得國家級教學成果獎3項,國家級特色專業1個,國家級實驗教學示范中心1個,人才培養模式創新實驗區1個,國家級教學團隊1個,國家級精品課程4門,國家級雙語教學示范課程2門。

2.6 推廣效應與認可價值

醫學院的教學思想和實踐經驗在國內外引起較大反響和好評。近年來先后有100多所學校領導和教師專程赴醫學院考察學習,醫學院教學改革經驗得到推廣。2009年醫學院接受了臨床醫學專業認證,成為教育部《本科醫學教育標準》公布后第一所正式認證的醫學院校,國際認證專家高度認可醫學院教育改革和人才培養質量。

[1]楊棉華,何萍,許杰州,等.構建全程能力培養體系全面提高醫學生臨床能力[J].中華醫學教育雜志,2008,28(4):82~84.

[2]蘇寧.基于網絡的全浸入式英語教學[J].中國高等醫學教育,2007(3): 11~12.

[3]鄭少燕,楊棉華,何萍,等.創新醫學教學模式培養高素質醫學人才[J].醫學與哲學,2006,27(5):69~71.

G642

A

1671-1246(2011)15-0019-03