頸椎關節突關節骨性關節炎X線特征分析

黨連榮

(天水市第三人民醫院放射科,甘肅 天水 741000)

頸椎關節突關節骨性關節炎X線特征分析

黨連榮

(天水市第三人民醫院放射科,甘肅 天水 741000)

目的 探討頸椎關節突關節骨性關節炎X線特征。方法 觀察50例慢性頸痛、頭暈的患者,采用頸椎關節突關節位進行X線攝影,觀察關節突關節骨性關節炎的X線表現。結果 根據關節突關節受累程度和部位分為2種類型,即頸椎關節突關節滑脫和骨性關節炎;頸椎關節突關節滑脫是關節突關節骨性關節炎的早期征象,其X線表現為關節突關節錯位或半脫位,上關節突增生,關節間隙呈“V”字形改變;關節突關節骨性關節炎是晚期征象,其X線表現為病變的關節突增生、變尖、肥大、關節面硬化、部分模糊、椎間孔變形變小的放射學表現,而頸5~6的病變最嚴重。結論 退行性變波及關節突關節的一部分或全部呈現損傷性關節炎反應,并產生一系列臨床癥狀。頸椎關節突關節位攝影對頸椎關節突關節骨性關節炎明確診斷,清楚顯示病變程度,為臨床提供放射學診斷依據,使臨床有明確的治療方向。

頸椎關節突關節;骨性關節炎;X線特征

頸椎關節突關節又稱椎間小關節,與全身大關節一樣屬滑膜關節,由相鄰上、下頸椎關節突關節面組成。近年來,解剖學和生物力學研究表明,關節突關節損傷、退變是引起頸椎不穩和神經根受壓的重要原因。因退行性變波及頸椎關節突關節的一部分或全部呈現損傷性關節炎反應,并產生一系列臨床癥狀,謂之頸椎關節突關節骨性關節炎。筆者采用頸椎關節突關節位攝影方法研究關節突關節骨性關節炎的X線表現特征,旨在提高對此病的放射學認知程度。

1 對象和方法

1.1 對象

收集2008年1月~2009年8月在天水市第三人民醫院門診針灸理療科50例慢性頸痛、頭暈的患者,其中男性24例,女性26例,年齡34~63歲,平均年齡(45.16±7.30)歲。入組標準:(1)符合頸椎病的診斷標準;(2)頸痛、頭暈3個月以上。入組患者均取得知情同意書。排除患有風濕、類風濕和(或)強直性脊柱炎等疾病的患者。臨床主要表現為頭暈頭痛、慢性頸痛、偏頭痛、前額及肩部痛、上肢麻痛等,頸項關節活動受限,傷風感冒后癥狀均加重。

1.2 檢查設備和方法

檢查設備為德國西門子公司生產IconosR100型X線機,采用600mA、61.5KV為條件的自動點片,片-焦距115cm,平靜呼吸中屏氣曝光技術。由從事放射影像診斷工作10年以上的資深醫師采用頸椎關節突關節位[1]進行X線攝影。

根據頸椎關節突關節受累的程度和部位分為2種類型,即頸椎關節突關節滑脫和骨性關節炎。頸椎關節突關節位攝影顯示:早期關節突關節錯位或半脫位,上關節突增生,關節間隙呈“V”字形改變,即稱之為頸椎關節突關節滑脫;晚期病變的關節突增生、變尖、肥大,關節面硬化,部分模糊,椎間孔變形變小,即稱之為頸椎關節突關節骨性關節炎。

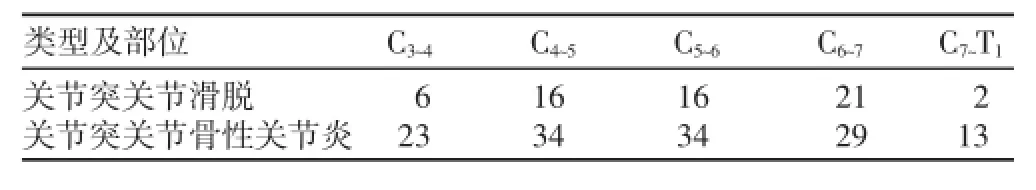

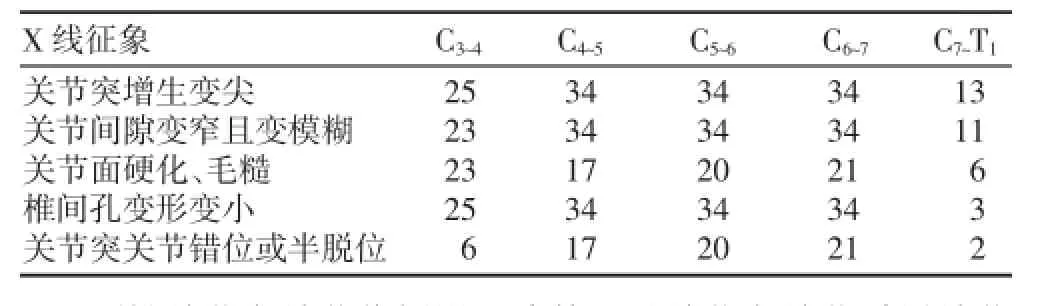

2 結果(見表1、表2)

表1 50例頸椎關節突關節病變類型及部位(例)

表2 50例頸椎關節突關節骨性關節炎X線征象(例)

頸椎關節突關節位攝影可清楚顯示關節突關節受累關節的類型和部位。本組病例中病變關節突關節X線表現為關節突增生、變尖、肥大,關節突關節錯位或半脫位,關節間隙不對稱,呈“V”字形改變,關節面硬化,部分模糊;本組病例中頸椎關節突關節滑脫和骨性關節炎在不同關節中兼而出現,頸5~6關節突關節病變發生率最高,其出現骨贅形成、關節突肥大以及關節囊鈣化。

3 討論

頸部疼痛是一種常見的臨床癥狀,隨著人們對頸椎關節突關節研究的深入,許多證據表明,頸椎關節突關節病變是頸痛的重要原因之一。退行性變波及頸椎關節突關節的一部分或全部呈現損傷性關節炎反應,并產生一系列臨床癥狀,稱之為頸椎關節突關節退變性骨關節炎。本病在臨床比較常見,是引起慢性頸痛、頸源性頭痛及繼發各種類型頸椎病的重要原因之一。

3.1 頸椎關節突關節骨性關節炎的發病機理

隨著近年來基礎研究特別是生物力學研究的不斷深入,人們對頸椎不穩的認識逐漸加深。頸椎的穩定性是依其各組成部分共同維持來完成的,而關節突關節有引導和限制運動節段運動方向的作用。由于頸椎關節突關節受各種外傷、外力、長期勞損、靜力性或積累性慢性損傷、退變及頸部炎癥等損傷,迫使關節囊、韌帶過度延展,發生局部的斷裂或撕裂,造成了該部位力量減弱,使關節突的移動或旋轉超過正常活動范圍,結果造成關節間位置輕微錯移,日后稍遇外力,該處易發生關節間位置錯移,造成頸椎關節突關節滑脫[2]。頸椎關節突關節與其他所有活動關節相似,關節突軟骨退變導致局部病灶形成,然后逐漸發生侵蝕關節軟骨并伴發軟骨硬化,關節突肥大、骨突排列紊亂以及骨贅形成可能造成椎管或椎間孔狹窄,導致中央和(或)側隱窩狹窄。椎間盤退變后,椎間高度明顯降低,椎節間壓力分布在關節突關節,關節突關節負荷過度易發生嚴重損傷。頸椎屈伸運動支點部位改變,運動支點即向后移,嚴重時其支點可經過關節突關節,使其在屈伸時受到嚴重損害,這種不規則、無序運動可加速關節突關節軟骨退變,最終導致頸椎關節突關節骨性關節炎的發生。

3.2 頸椎關節突關節骨性關節炎的臨床與X線表現

文獻報道[3]頸椎關節突關節不穩和退變發生在椎間盤之前。關節囊松動,關節軟骨磨損,關節間隙變窄,維持頸椎穩定性的作用降低;后期關節突關節退變,關節突增生,骨贅形成,增生的骨贅向前壓迫是造成神經根型、椎動脈型頸椎病的重要原因;向內前方壓迫,造成退行性頸椎管狹窄并出現脊髓受壓,是造成脊髓型頸椎病的重要原因。經臨床研究觀察發現運動最靈活的頸椎關節突關節易受損,負載和剪切力最大,關節突和關節間隙受損最明顯,當受損中心的關節突關節增生,骨贅形成后,穩定性重新建立,使得原有的正常活動范圍縮小,其負載和剪切力向上下椎體和其關節突關節方向轉移,損傷范圍增大,關節突及關節面繼發性增生、硬化等病理變化,最終導致頸椎病。臨床上出現混合型頸椎病的各種癥狀,如頭、頸、胸及上肢的疼痛,易導致誤診,延誤治療。

本組研究用頸椎關節突關節位投照并與常規頸椎斜位對比觀察了50例慢性頸痛、頭暈患者,在采用以往常規頸椎斜位片上未見異常表現,而頸椎關節突關節位攝影顯示早期病變的X線表現為關節突錯位或關節半脫位,上關節突增生,關節間隙呈“V”字形改變,即頸椎關節突關節滑脫;而晚期病變的X線表現為關節突增生、變尖、肥大,關節面硬化,部分模糊,椎間孔變形變小,即頸椎關節突關節骨性關節炎。本組病例中關節突關節滑脫和骨性關節炎在不同椎節中兼而出現,以頸4~6為主,而頸5~6的病變最嚴重[3]。CT掃描從橫斷面可清楚地顯示關節病變的程度及其與椎管、神經根管之間的關系。其發生的關節突變化與X線平片相似,但中晚期CT顯示比較清晰,常見征象為:(1)關節突關節邊緣骨刺形成及關節突肥大;(2)關節突關節間隙變窄;(3)關節突關節軟骨變薄,可能在關節內有“真空現象”;(4)關節突關節囊鈣化及關節突軟骨骨質硬化。在早期病變CT和MRI掃描不如X線片明確病變,CT掃描和MRI的優點在于可同時觀察椎間盤病變及椎管內病變并排除椎間盤疾病。

3.3 鑒別診斷

頸椎關節突關節骨性關節炎是慢性頸痛的常見病因之一。對有效治療椎間盤疾病后不能緩解癥狀的慢性頸痛者,則應考慮關節突關節骨性關節炎。常需要與類風濕性脊柱炎、強直性脊柱炎、側隱窩型頸椎間盤突出等疾病相鑒別。(1)類風濕性脊柱炎,20歲左右女性多見,多侵犯全身小關節,脊柱很少侵犯,主要表現為椎體骨質疏松,椎間小關節受破壞,而頸椎關節突關節骨性關節炎時椎體邊緣有骨刺形成,骨質疏松少見;(2)強直性脊柱炎多發于15~30歲的男性青壯年,早期癥狀并不明顯,患者常有腰背痛、骶髂關節單側或雙側疼痛,且骶髂關節處有壓痛,骶髂關節試驗陽性。30%~40%的強直性脊椎炎患者可伴發急性虹膜炎;(3)側隱窩型頸椎間盤突出,早期不易鑒別,而中晚期頸椎關節突關節骨性關節炎見關節突增生等病理變化,CT掃描可明確診斷。

近年來,臨床有關學者認識到,凡有頸椎關節突關節骨性關節炎者,多伴有神經根型和脊髓型頸椎病。因此,經手術減壓并施行融合術后通常可以同時將關節突關節炎治愈。但有約15%~20%的頸椎病患者,經前路減壓及融合術治療后,在取下頸托或其他外固定,并開始活動之后會出現頸后部、肩部疼痛,這是否與存在關節突關節炎病變在前路手術時沒有融合這個節段有直接相關性,尚需進一步研究[4]。頸椎關節突關節位投照,較客觀地觀察到頸椎關節突關節及關節間隙,清楚地顯示出關節突關節骨性關節炎的X線特征,對頸椎關節突關節骨性關節炎不同時期的放射學診斷具有重要的臨床價值。

[1]黨連榮,左慶國.頸椎關節突關節攝影方法[J].中國醫學影像技術,2010,26(4):784~785.

[2]侯樹勛.脊柱外科學[M].第1版.北京:人民軍醫出版社,2005.

[3]賈連順.頸椎關節突關節骨性關節炎[J].中國脊柱脊髓雜志,2009,19(1):72~73.

[4]羅玉明.頸椎左右前斜位攝影方法的點滴改進[J].右江民族醫學院學報,2005,27(4):553.

R195

B

1671-1246(2011)16-0130-02

天水市科技局科技支撐計劃資助項目(2007-109)