對南京部分高校大學生體育鍛煉與心理應激的分析研究

李曉武 南京郵電大學體育部 江蘇 南京

對南京部分高校大學生體育鍛煉與心理應激的分析研究

李曉武 南京郵電大學體育部 江蘇 南京

本文采用文獻資料調研及問卷調查等研究方法,對南京部分高校大學生參加體育鍛煉及心理應激狀況進行分析研究。結果表明:大學生經常參加體育鍛煉(體育人口)的比例為25.91%。心理應激過高,壓力過大不利于身心健康。體育鍛煉有助于提高大學生的心理應激水平。

大學生 ;體育鍛煉 ;心理應激

college students;physical exercise;psychological stress

1.研究目的

2001年,對全國17.6萬名大學生抽樣調查顯示心理疾患發生率高達20.23%,其心理健康水平低于全國常模,因心理方面的問題而導致的身心疾病已成為大學生休學、退學、乃至產生犯罪或輕生的主要原因。隨著近年來高等教育改革的不斷深化,以及招生規模的擴大,獨生子女、貧困大學生日益增多。社會轉型期發生的許多變化,一方面為大學生提供了更多的發展機遇和選擇,但另一方面,新舊觀念的劇烈對抗、價值取向的多元化、激烈的競爭以及就業的困難等,也會劇烈地沖擊大學生們的精神世界,從而造成心理沖突、挫折和應激。本研究即采用2005年教育部統一研制的《中國大學生心理健康測評系統》中的《中國大學生心理應激量表》研究大學生體育鍛煉與心理激量的關系,為更好地樹立“健康第一”的指導思想,促進大學生身心健康發展提供依據。

2.研究對象與方法

2.1 研究對象

采用分層隨機抽取南京郵電大學、東南大學、河海大學500名在校男、女大學生,年齡17~22歲。 經可靠性篩選、歸類,共獲得328名學生的有效數據。

2.2 研究方法

2.2.1 文獻資料法

查閱與本研究相關的學術書刊、文獻資料等十余篇。

2.2.2 問卷調查法

體育鍛煉問卷采用2000年國民體質監測問卷。心理調查采用教育部統一研制《中國大學生心理應激量表》,該量表共分為學習、生活、發展、社交和家庭五個維度,也即從以上五個與大學生最相關的應激源評價大學生的相應應激反應。

2.2.3 數理統計法

對有效問卷所得數據,采用《中國大學生心理健康測評系統》中的《中國大學生心理應激量表》相對應的計算機軟件以及SAS9.0統計軟件進行統計和分析處理。

3.結果與分析

3.1 體育鍛煉的基本情況

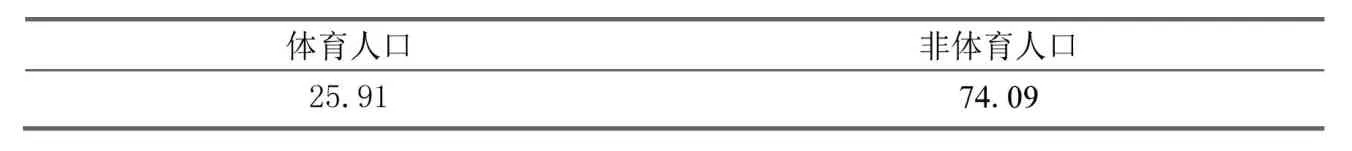

根據我國體育人口的判定標準[1]:1)每周身體活動頻度3次以上;2)每次活動時間30min以上;3)每次身體活動強度中等程度以上(我們在實際調查中以身體的中等出汗為中等強度)。故在這里確定的體育人口運用標準為:“每周參加體育鍛煉的頻度3次以上(含3次),每次活動時間30min以上(含30min),每次活動強度中等強度以上(含中等強度)”來進行評價。依據這個界定,在所調查中,大學生有85人達到以上標準,經常參加體育鍛煉即體育人口的比例為25.91%(表1)。這一結果低于大多數調研體育人口的百分比,這一現象應引起足夠的重視。

3.2 大學生心理應激與全國常模比較

應激理論的創導者塞里埃(Selye)將應激源引起的機體非特異性的適應性的反應,這種應激反應狀態是機體適應環境的一種以心理變化為主,同時伴有生理變化的特殊反應。心理應激或稱作“精神壓力”,是一個人一生中不可避免的問題。長期的、過于強烈的心理應激不僅會引起各種令人感到不適或痛苦的心身癥狀,而且會造成人對許多疾病的脆弱易感傾向,并可能在其他因素的共同作用下使人罹患疾病[2]。

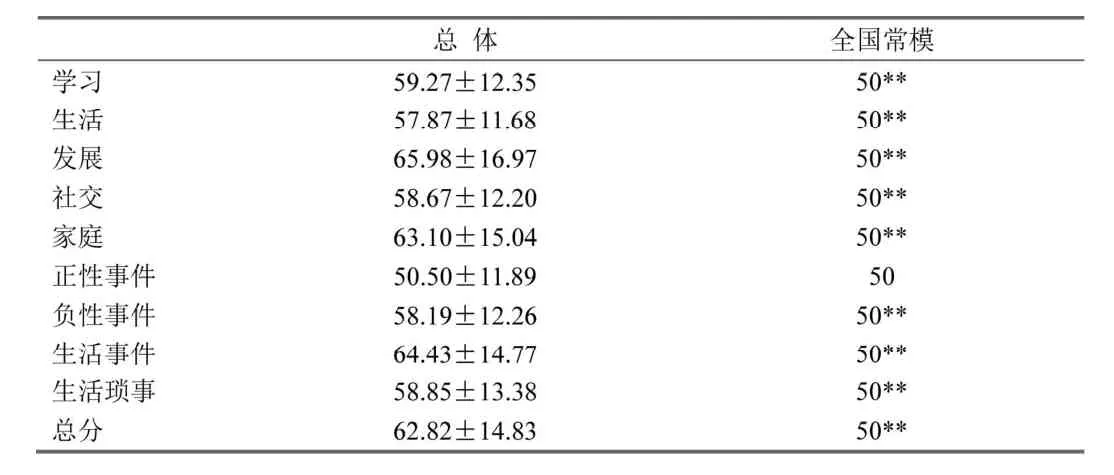

在《中國大學生心理應激量表》所有維度上大學生的得分均高于全國常模(見表2),經T檢驗,除正性事件維度與全國常模相比差別不大外,其余所有維度得分均顯著高于全國常模(P<0.01)。說明大學生承受了明顯高于全國大學生平均水平的壓力,這種壓力來自于學習、生活、社交、個人發展和性生理發育、家庭、生活事件和瑣事、受到消極評價的事情。劉翠娟對大學生心理應激的調查研究顯示了類似的結果[3]。人才的競爭是造成大學生承受較大精神壓力的主要因素。

3.3 大學生體育鍛煉與心理應激關系

本研究將達到體育人口的大學生定義為經常鍛煉組,將沒達到體育人口的大學生定義為非經常鍛煉組。從而便于分析經常鍛煉組、非經常鍛煉組大學生的心理應激水平是否存在差異。

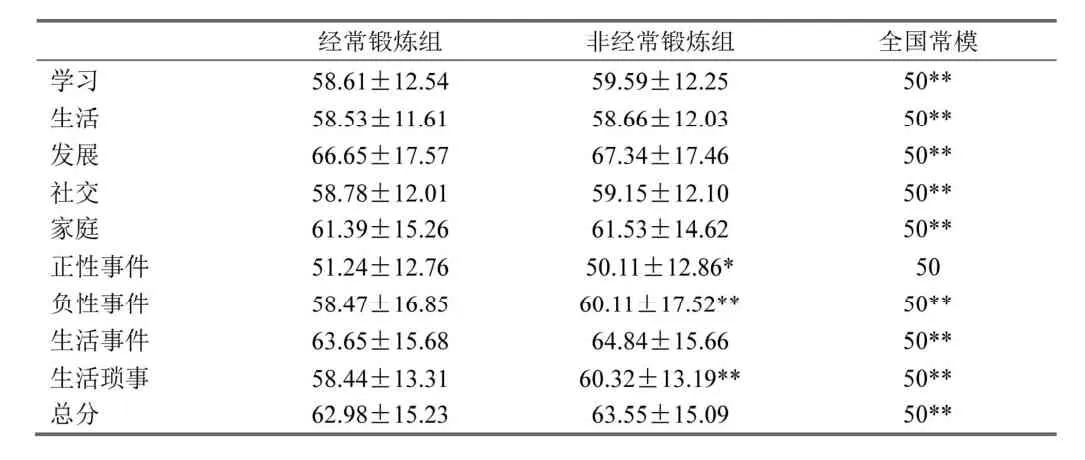

從表3可見,經常鍛煉組大多數維度得分均低于非經常鍛煉組(得分越低,表明心理壓力越小)。經常鍛煉組正性事件得分高于非經常鍛煉組(正性事件代表能對心理產生積極影響的事件,其得分越高正性作用越大),其他維度得分均低于非經常鍛煉組。負性事件得分則顯著低于非經常鍛煉組(負性事件代表能對心理產生消極影響的事件,其得分越高負面作用越大)。以上結果說明,體育鍛煉與心理應激水平呈負相關,經常參加體育鍛煉,心理應激程度越小,心理應激水平過高,壓力過大不利于身體健康。

表1 體育鍛煉的基本情況(%)

表2 大學生心理應激與全國常模比較 注:★★ P<0.01

表3 不同體育鍛煉組與心理應激關系 注:★ P<0.05 ★★ P<0.01

體育鍛煉可以增加人體內腦啡呔的含量,而腦啡呔是應激激素,以增強應激反應水平[4]。從心理學角度看,體育鍛煉通過形式多樣的身體活動,能夠分散學生對自己在學習生活中所產生的憂慮和挫折的注意,從不愉快的刺激或痛苦的抱怨中解放出來。當學生在體育活動中成功地完成某項任務后,就會產生“我能”“我行”的自信心,提高自信并從中體驗到滿足、舒適等運動愉快感,產生良好的心境[5]。其次,體育鍛煉由于能增強體質, 當其意識到自己具有社會所希望的身體特征(如高大)和運動能力時,就會產生自信和適應感,形成積極肯定自我概念,增強應對應激的能力[6]。而強壯的體質會產生自信和適應感,形成積極肯定自我的信念,提高應激水平。不同性格的人們應激反應是不同的,內向型性格的人應付應激的能力較弱,因而易因緊張而導致疾病。外向型性格的人反應比較靈敏,應激反應的閾值低,情感轉移較快,陷入應激狀態后,可以迅速爆發較強的反應,其急性應激往往勝過內向性,一旦緊張刺激的程度降低或消除,很快就會恢復原來的平靜。因此,其應激狀態的持續時間較短,應激能力較強[7]。體育鍛煉還可以作為一種發泄器,將各種煩惱、焦慮不安等應激情況發泄出去,從而使心理得到平衡。大學生的心理不成熟決定了他們不可避免地會遇到許多應激情況,通過經常參加體育鍛煉可提高對應激的應付能力。

4.結論與建議

4.1 大學生經常參加體育鍛煉(體育人口)的比例總體情況較低。

4.2 大學生心理應激水平過高,壓力過大,高于全國平均水平。

4.3 經常鍛煉組正性事件得分顯著高于非經常鍛煉組,負性事件得分則顯著低于非經常鍛煉組,體育鍛煉與心理應激水平呈負相關。

4.4 體育鍛煉不僅能增強體質,對于提高心理應激水平和適應能力,減少心理困擾,培養健全人格具有多方面的重要意義,是促進心理健康必不可缺的重要手段。

4.5 各級各類學校以及各主管部門和體育教師應當充分認識體育鍛煉對于心理健康的重要作用,積極開展體育鍛煉活動,促進大學生的身心健康。

[1]國家體育總局群體司,國家國民體質監測中心.國民體質監測工作手冊〔M〕.北京:國家體育總局,2000

[2]梁寶勇,郝志紅.《中國大學生心理應激量表》的編制[J].心理與行為研究,2005,3(2):81~87

[3]劉翠娟.西安市高校學生應激水平與體育鍛煉的關系[J].西安體育學院學報,2003,5(20):7~9

[4]賈志勇.腦科學與體育運動[J ].中國學校體育,2006,(4):41.

[5]潘明,劉彪虎.學校體育對學生心理健康與社會健康的促進[J].體育教學,2006, (1) :56.

[6] 楊宗義 .《體育心理學》[M] 西南師范大學出版社 ,1991 ,8:324

[7] 徐斌:大學生心身健康[M]山東大學出版社,1990,3,101

By means of literature research and questionnaire research methods, part of Nanjing college students to participate in physical exercise and psychological stress situation analysis. The results showed that:college students participate in regular physical exercise(sports population proportion is25.91% ). Psychological stress is too high, too much stress is not conducive to physical and mental health. Physical exercise can help to improve the college students' mental stress level.

10.3969/j.issn.1001-8972.2011.23.150

南京郵電大學教學改革研究課題(2010)

李曉武(1973-),男,江蘇南通人,講師,碩士,研究方向為體育教學與訓練。